这些公差表格中的齿轮公差数值都是以齿轮参数分段界限值的几何平均值代入公式进行计算、圆整后得到的。......

2023-06-15

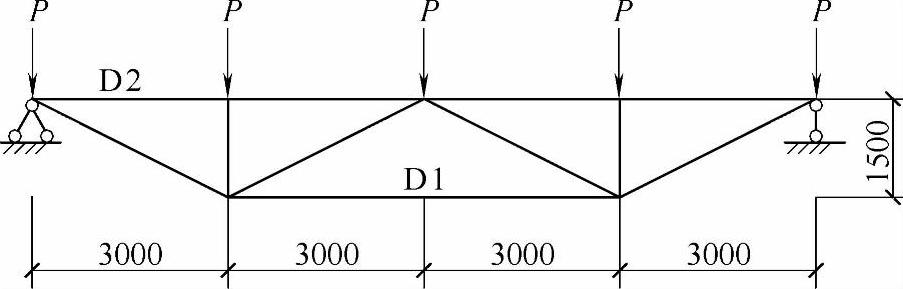

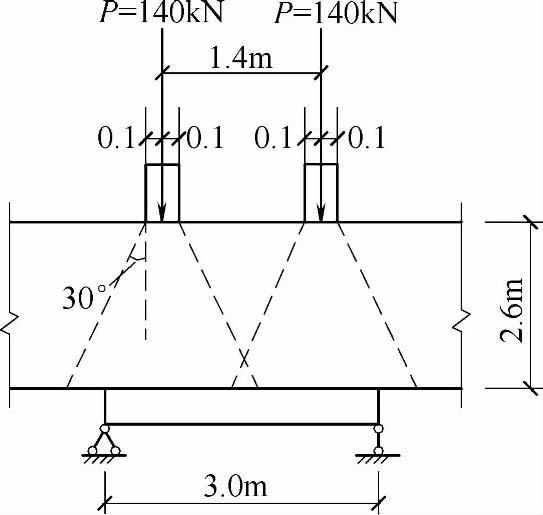

题1~2:一下撑式木屋架,形状及尺寸如图1-21所示,两端铰支于下部结构。其空间稳定措施满足规范要求。P为由檩条(与屋架上弦锚固)传至屋架的节点荷载。要求屋架露天环境下设计使用年限5年。选用西北云杉TC11A制作。

1.假定,杆件D1采用截面为正方形的方木,P=16.7kN(设计值)。试问,当按强度验算时,其设计最小截面尺寸(mm×mm)与下列何项数值最为接近?

提示:强度验算时不考虑构件自重。

(A)80×80(B)85×85(C)90×90(D)95×95

答案:(C)

图1-21 题1-2(Z)

解答:根据《木规》[6]表4.2.1-3,TC11A的顺纹抗拉强度ft=7.5N/mm2;

根据《木规》表4.2.1-4,露天环境下的木材强度设计值调整系数为0.9;

根据《木规》表4.2.1-5,设计使用年限5年时的木材强度设计值调整系数为1.1;

则调整后的TC11A的顺纹抗拉强度ft=0.9×1.1×7.5=7.425N/mm2。

D1杆承受的轴心拉力N=2×3×16.7/1.5=66.8kN

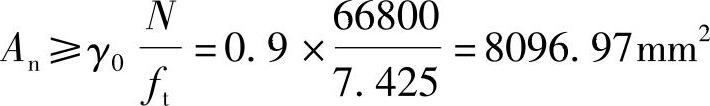

由《木规》式(5.1.1),

截面尺寸即需90mm×90mm,故选(C)。

2.假定,杆件D2采用截面为正方形的方木。试问,满足长细比要求的最小截面边长(mm)与下列何项数值最为接近?

(A)60 (B)70 (C)90 (D)100

答案:(C)

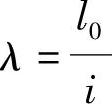

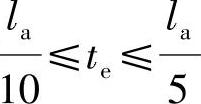

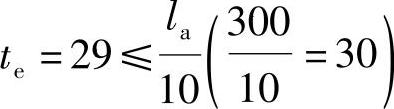

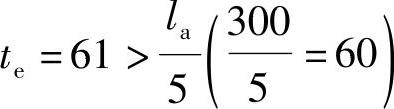

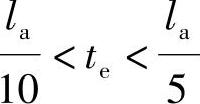

解答:根据《木规》表4.2.9,受压构件长细比限值[λ]=120,根据《木规》第5.1.5条, ,

, ;根据《木规》第4.2.8条,计算长度l0=3m,若截面边长为a,则

;根据《木规》第4.2.8条,计算长度l0=3m,若截面边长为a,则 ,

,

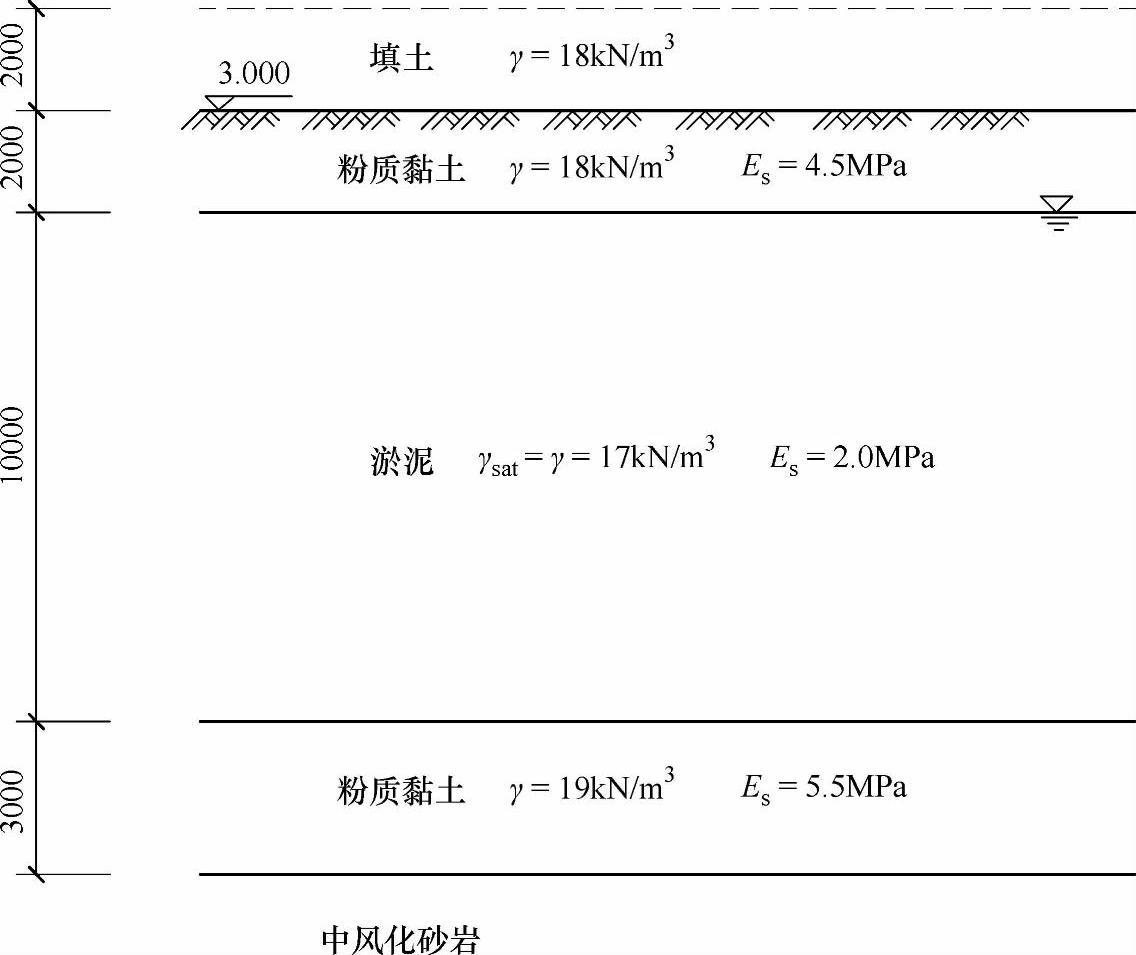

题3~6:某城市新区拟建一所学校,建设场地地势较低,自然地面绝对标高为3.000m,根据规划地面设计标高要求,整个建设场地需大面积填土2m。地基土层剖面如图1-22所示,地下水位在自然地面下2m,填土的重度为18kN/m3,填土区域的平面尺寸远远大于地基压缩层厚度。

图1-22 题3~6(Z)

提示:沉降计算经验系数ψs取1.0。

3.假定,不进行地基处理,不考虑填土本身的压缩量。试问,由大面积填土引起的场地中心区域最终沉降量s(mm)与下列何项数值最为接近?

提示:地基变形计算深度取至中风化砂岩顶面。

(A)150 (B)220 (C)260 (D)350

答案:(B)

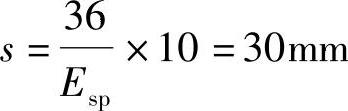

解答:根据《地规》[7]第5.3.5条,P0=18×2=36kPa,ψs=1.0

4.在场地中心区域拟建一田径场,为减少大面积填土产生的地面沉降,在填土前采用水泥搅拌桩对地基进行处理。水泥搅拌桩桩径500mm,桩长13m,桩顶绝对标高为3.000m,等边三角形布置,搅拌桩的压缩模量Ep为100MPa。设计要求采取地基处理措施后,淤泥层在大面积填土作用下的最终压缩量能控制在30mm。试问,水泥搅拌桩的中心距(m)取下列何项数值最为合理?

提示:按《建筑地基处理技术规范》JGJ 79—2002作答。

(A)1.3 (B)1.5 (C)1.6 (D)1.7

答案:(B)

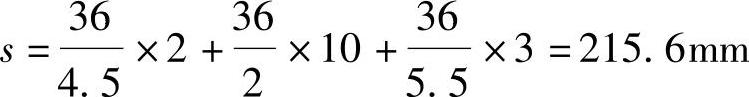

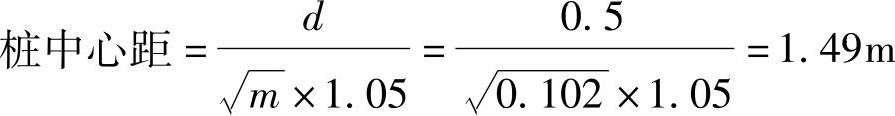

解答:根据《地规》第5.3.5条,P0=18×2=36kPa,ψs=1.0

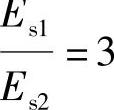

加固处理后淤泥层在填土作用下的压缩量 ,Esp=12MPa

,Esp=12MPa

根据《地处规》[8]式(11.2.9-2):

Esp=mEp+(1-m)Es=m×100+(1-m)×2,m=10.2%

根据《地处规》式(7.2.8-2):

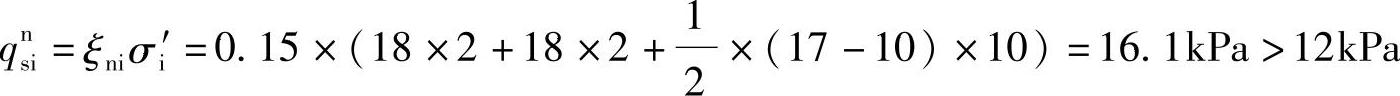

5.某5层教学楼采用钻孔灌注桩基础,桩顶绝对标高3.000m,桩端持力层为中风化砂岩,按嵌岩桩设计。根据项目建设的总体部署,工程桩和主体结构完成后进行填土施工,桩基设计需考虑桩侧土的负摩阻力影响,中性点位于粉质黏土层,为安全计,取中风化砂岩顶面深度为中性点深度。假定,淤泥层的桩侧正摩阻力标准值为12kPa,负摩阻力系数为0.15。试问,根据《建筑桩基技术规范》JGJ 94—2008,淤泥层的桩侧负摩阻力标准值qns(kPa)取下列何项数值最为合理?

(A)10 (B)12 (C)16 (D)23

答案:(B)

解答:根据《桩规》[9]第5.4.4条,

取12kPa,选(B)。

6.条件同第5题,为安全计,取中风化砂岩顶面深度为中性点深度。根据《建筑桩基技术规范》JGJ 94—2008、《建筑地基基础设计规范》GB 50007—2011和地质报告对某柱下桩基进行设计,荷载效应标准组合时,结构柱作用于承台顶面中心的竖向力为5500kN,钻孔灌注桩直径800mm,经计算,考虑负摩阻力作用时,中性点以上土层由负摩阻引起的下拉荷载标准值为350kN,负摩阻力群桩效应系数取1.0。该工程对三根试桩进行了竖向抗压静载荷试验,试验结果见表1-1。试问,不考虑承台及其上土的重量,根据计算和静载荷试验结果,该柱下基础的布桩数量(根)取下列何项数值最为合理?

表1-1 三根试桩的竖向抗压静载荷试验结果

(A)1 (B)2 (C)3 (D)4

答案:(C)

解答:根据《地规》附录Q.0.10第6款,假设该柱下桩数≤3,对桩数为三根及三根以下的柱下承台,取最小值作为单桩竖向极限承载力。考虑长期负摩阻力的影响,只考虑嵌岩段的总极限阻力即4600kN,中性点以下的单桩竖向承载力特征值为2300kN。

根据《桩规》第5.4.3条第2款及式(5.4.3-2),有:

5500≤(2300-350)×n,n≥2.8

取3根(与假设相符),故选(C)。

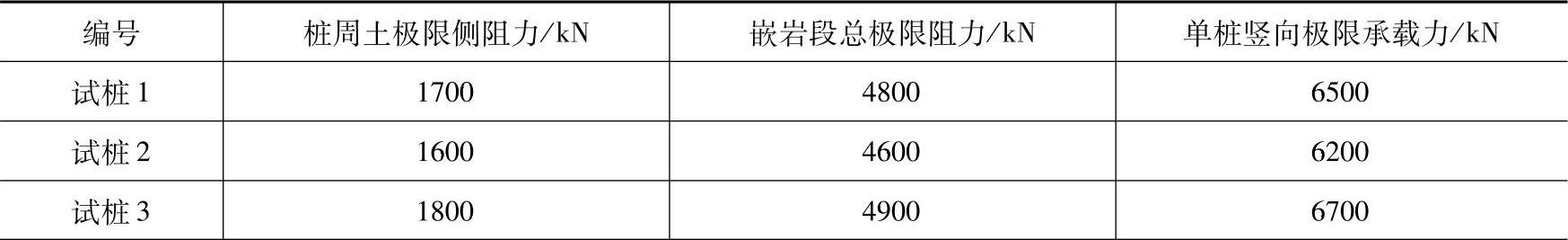

题7~11:某多层砌体结构建筑采用墙下条形基础,荷载效应基本组合由永久荷载控制,基础埋深1.5m,地下水位在地面以下2m。其基础剖面及地质条件如图1-23所示,基础的混凝土强度等级为C20(ft=1.1N/mm2),基础及其以上土体的加权平均重度为20kN/m3。

图1-23 题7~11(Z)

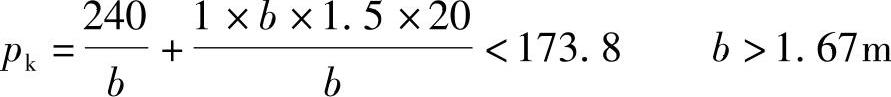

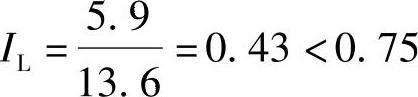

7.假定,荷载效应标准组合时,上部结构传至基础顶面的竖向力F=240kN/m,力矩M=0;黏土层地基承载力特征值fak=145kPa,孔隙比e=0.8,液性指数IL=0.75;淤泥质黏土层的地基承载特征值fak=60kPa。试问,为满足地基承载力要求,基础底面的宽度b(m)取下列何项数值最为合理?

(A)1.5 (B)2.0 (C)2.6 (D)3.2

答案:(C)

解答:(1)基础底面承载力验算:

根据《地规》第5.2.1条第1款规定以及表5.2.4:fa=145+1.6×18×1.0=173.8kPa(由于4个选项中基础宽度均不大于3m,故不考虑宽度修正)

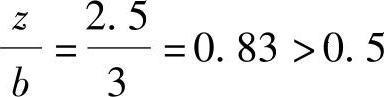

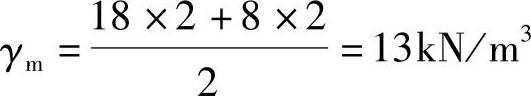

(2)基础底面软弱下卧层承载力验算: ,4个选项中基础宽度均不大于3m,因此

,4个选项中基础宽度均不大于3m,因此 查《地规》表5.2.7有压力扩散角取23°,

查《地规》表5.2.7有压力扩散角取23°, 淤泥ηd=1.0

淤泥ηd=1.0

fa=60+1.0×13×(4.0-0.5)=105.5

根据《地规》第5.2.7条,有: ,b≥2.5m。故选(B)。

,b≥2.5m。故选(B)。

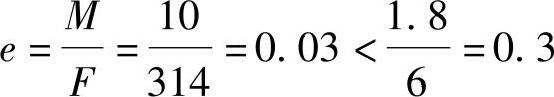

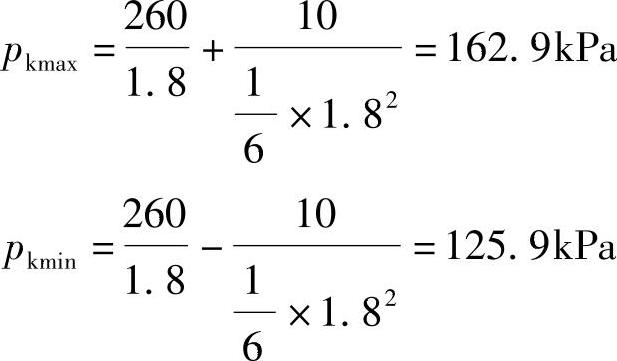

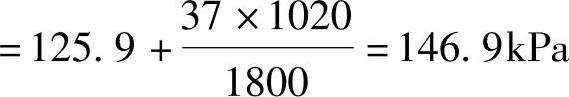

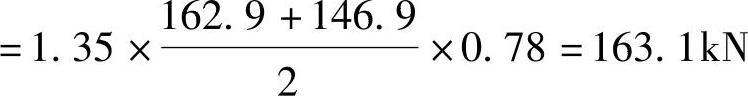

8.假定,荷载效应标准组合时,上部结构传至基础顶面的竖向力F=260kN/m,力矩M=10kN·m/m,基础底面宽度b=1.8m,墙厚240mm。试问,验算墙边缘截面处基础的受剪承载力时,单位长度剪力设计值(kN)取下列何项数值最为合理?

(A)85 (B)115 (C)165 (D)185

答案:(C)

解答:作用于基础底部的竖向力F=260+1.8×1×1.5×20=314kN

根据《地规》式(5.2.2-2)及式(5.5.2-3),得最大、最小净反力:

通过插值求得墙与基础交接处的地基净反力

墙与基础交接处由基底平均净反力产生的剪力设计值 ,故选(C)。

,故选(C)。

9.假定,基础高度h=650mm(h0=600mm)。试问,墙边缘截面处基础的受剪承载力(kN/m)最接近于下列何项数值?

(A)100 (B)220 (C)350 (D)460

答案:(D)

解答:根据《地规》第8.2.10条,墙边缘截面处基础的受剪承载力=0.7βhsftA0=0.7×1.0×1.1×1000×600/1000=462kN

10.假定,作用于条形基础的最大弯矩设计值M=140kN·m/m,最大弯矩处的基础高度h=650mm(h0=600mm),基础均采用HRB400钢筋(fy=360N/mm2)。试问,下列关于该条形基础的钢筋配置方案中,哪项最为合理?

提示:按《建筑地基基础设计规范》GB50007—2011作答。

(A)受力钢筋12@200,分布钢筋8@300

(B)受力钢筋12@150,分布钢筋8@200

(C)受力钢筋14@200,分布钢筋8@300

(D)受力钢筋14@150,分布钢筋8@200

答案:(D)

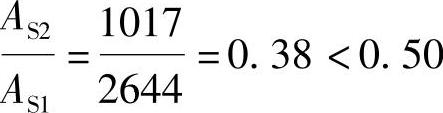

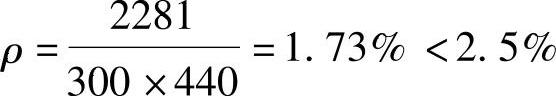

解答:根据《地规》第8.2.12条之规定,条形基础受力主筋配置需满足以下条件:

(1)《地规》式(8.2.12)要求,有:

(2)最小配筋率要求,根据《地规》第8.2.1条第3款的构造要求

AS=0.15%×1000×600=900mm2/m

四个选项中,受力主筋14@150,实配1027mm2,满足要求,其余选项不满足要求;分布钢筋8@200,实配252mm2,大于15%×1027=154mm2,满足《地规》第8.2.1条第3款的要求,故选(D)。

11.假定,黏土层的地基承载力特征值fak=140kPa,基础宽度为2.5m,对应于荷载效应准永久组合时,基础底面的附加压力为100kPa。采用分层总和法计算基础底面中点A的沉降量,总土层数按两层考虑,分别为基底以下的黏土层及其下的淤泥质土层,层厚均为2.5m;A点至黏土层底部范围内的平均附加应力系数为0.8,至淤泥质黏土层底部范围内的平均附加应力系数为0.6,基岩以上变形计算深度范围内土层的压缩模量当量值为3.5MPa。试问,基础中点A的最终沉降量(mm)最接近于下列何项数值?

提示:地基变形计算深度可取至基岩表面。

(A)75 (B)86 (C)94 (D)105

答案:(C)

解答:由于p0=100kPa<0.75fak=0.75×140=105kPa

查《地规》表5.3.5并插值得沉降计算经验系数

根据《地规》式(5.3.5):

由于下部基岩的坡度tan10°=17.6%>10%,且基底下的土层厚度h=5m>1.5m,需要考虑刚性下卧层的放大效应。

由于地基承载力特征值不满足《地规》第6.2.2条第1款的规定,根据《地规》第6.2.2条第2款及式(6.2.2), ,查表6.2.2-2得βgz=1.09,所以

,查表6.2.2-2得βgz=1.09,所以

s=1.09×86.1=93.8mm,故选(C)。

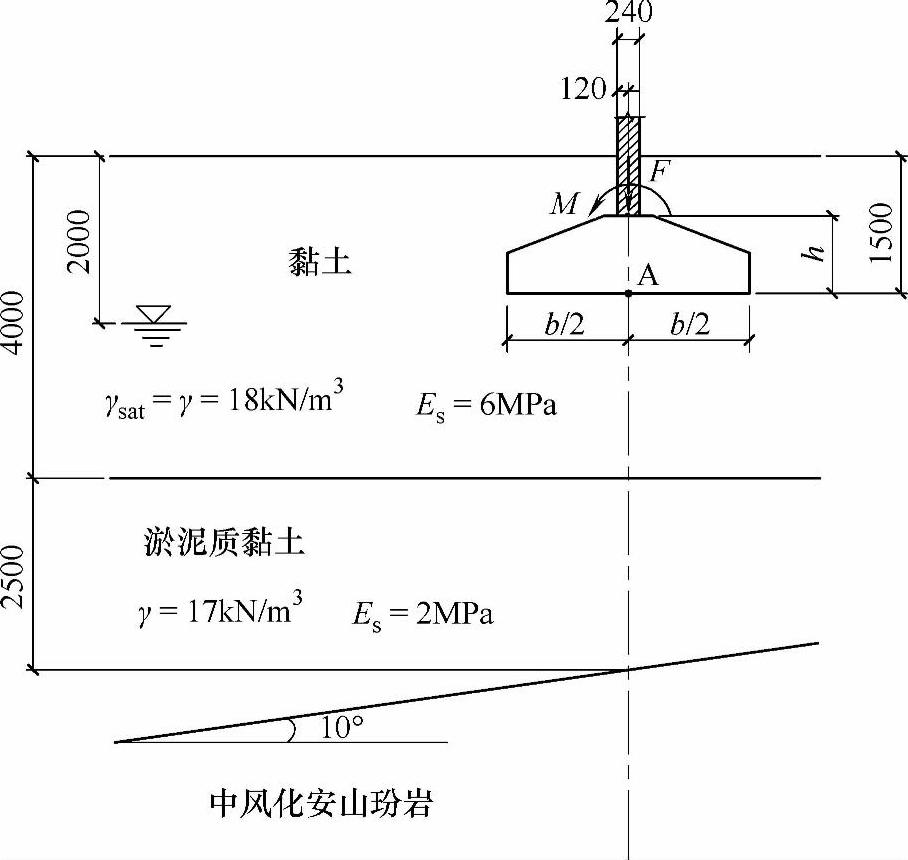

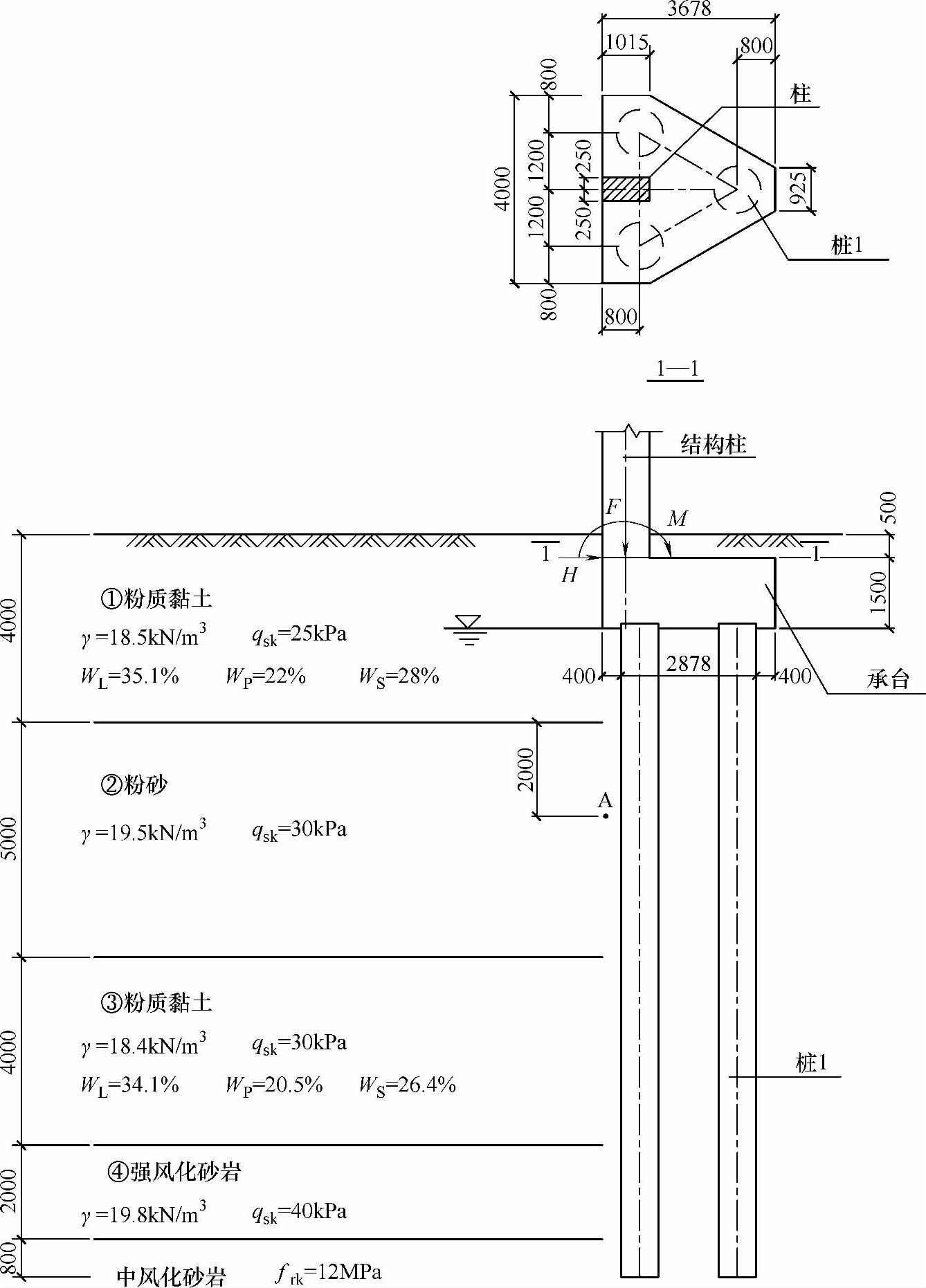

题12~14:某扩建工程的边柱紧邻既有地下结构,抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.3g,设计地震分组第一组,基础采用直径800mm泥浆护壁旋挖成孔灌注桩,图1-24为某边柱等边三桩承台基础图,柱截面尺寸为500mm×1000mm,基础及其以上土体的加权平均重度为20kN/m3。

提示:承台平面形心与三桩形心重合。

图1-24 题12~14(Z)

12.假定,地下水位以下的各层土处于饱和状态,②层粉砂A点处的标准贯入锤击数(未经杆长修正)为16击,图1-24给出了①、③层粉质黏土的液限WL、塑限WP及含水量WS。试问,下列关于各地基土层的描述中,哪项是正确的?

(A)①层粉质黏土可判别为震陷性软土

(B)A点处的粉砂为液化土

(C)③层粉质黏土可判别为震陷性软土

(D)该地基上埋深小于2m的天然地基的建筑可不考虑②层粉砂液化的影响

答案:(B)

解答:根据《抗规》第4.3.11条,对①层土,WS=28%<0.9WL=0.9×35.1%=31.6%

对③层土,WS=26.4%<0.9WL=0.9×34.1%=30.7%

二者均不满足震陷性软土的判别条件,因此选项(A)、(C)不正确;

对①层土

对②层土

两者均不满足《抗规》式(4.3.11-2)的要求,因此据此也可以判断(A)、(C)不正确。

对②层粉砂中的A点,根据《抗规》式(4.3.4):

因此A点处的粉砂可判为液化土,(B)为正确答案。

由于du=4m,dw=2m,db=2m,d0=8m

du=4<d0+db-2=8+2-2=8m

dw=2<d0+db-3=8+2-3=7m

du+dw=6<1.5d0+2db-4.5=12+4-4.5=11.5m

浅埋天然地基的建筑,可不考虑液化影响的条件均不满足,因此(D)不正确。

13.地震作用效应和荷载效应标准组合时,上部结构柱作用于基础顶面的竖向力F=6000kN,力矩M=1500kN·m,水平力为800kN。试问,作用于桩1的竖向力(kN)最接近于下列何项数值?

提示:等边三角形承台的平面面积为10.6m2。

(A)570 (B)2100 (C)2900 (D)3500

答案:(A)

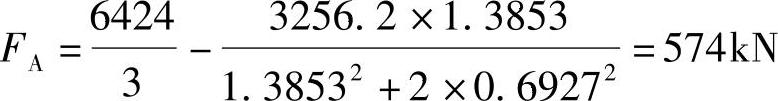

解答:将基础顶部的作用换算为作用于基础底部形心的作用:

竖向力=6000+10.6×2×20=6424kN

力矩=1500+800×1.5-6000×(0.3+2.078/3)=-3256.2kN

根据《桩规》第5.1.1条及式(5.1.1-2),有:

14.假定,粉砂层的实际标贯锤击数与临界标贯锤击数之比在0.7~0.75之间,并考虑桩承受全部地震作用。试问,单桩竖向承压抗震承载力特征值(kN)最接近于下列何项数值?

(A)4000 (B)4500 (C)8000 (D)8400

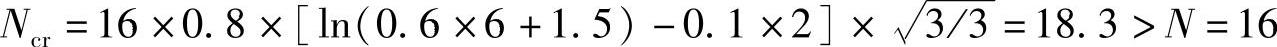

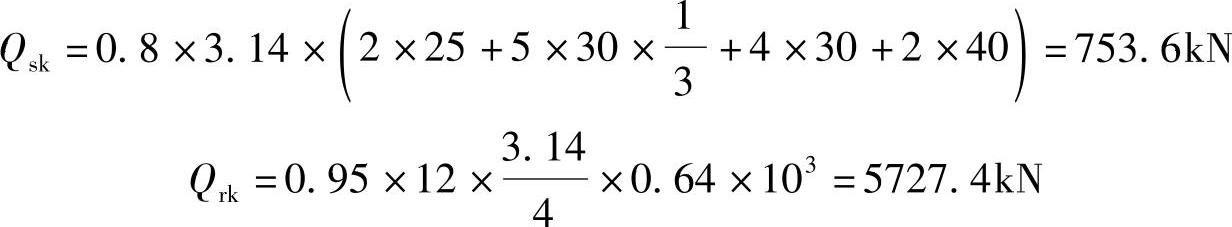

答案:(A)

解答:根据《抗规》第4.4.3条,桩承台底面上下的粉质黏土厚度均为2m,粉砂层的实际标贯锤击数与临界标贯锤击数之比在0.7~0.75之间,因此粉砂层为液化土层。

ds<10m

查表4.4.3,得液化土的桩周摩阻力折减系数为1/3;

根据《桩规》第5.3.9条,

Quk=Qsk+Qrk=6481kN

单桩竖向承压抗震承载力特征值=1.25×6481/2=4050kN

选(A)。

题15:关于预制桩的下列主张中,何项不符合《建筑地基基础设计规范》GB 50007—2011和《建筑桩基技术规范》JGJ 94—2008的规定?

(A)抗震设防烈度为8度地区,不宜采用预应力混凝土管桩

(B)对于饱和软粘土地基,预制桩入土15d后方可进行竖向静载试验

(C)混凝土预制实心桩的混凝土强度达到设计强度的70%及以上方可起吊

(D)采用锤击成桩时,对于密集桩群,自中间向两个方向或四周对称施打

答案:(B)

解答:(A)《桩规》第3.3.2条第3款,正确。

(B)《地规》附录Q.0.4,对于饱和软黏土,不得少于25天,错误。

(C)《桩规》7.2.1条第1款,正确。

(D)《桩规》7.4.4条第1款,正确。

题16:下列关于《建筑桩基技术规范》JGJ 94—2008中桩基等效沉降系数ψe的各种叙述中,哪项是正确的?

(A)按Mindlin解计算沉降量与实测沉降量之比

(B)按Boussinesq解计算沉降量与实测沉降量之比

(C)按Mindlin解计算沉降量与按Boussinesq解计算沉降量之比

(D)非软土地区桩基等效沉降系数取1

答案:(C)

解答:根据《桩规》第5.5.9条及条文说明的解释,(C)为正确选项。

题17:下列关于高层混凝土剪力墙结构抗震设计的观点,哪一项不符合《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3—2010的要求?

(A)剪力墙墙肢宜尽量减小轴压比,以提高剪力墙的抗剪承载力

(B)楼面梁与剪力墙平面外相交时,对梁截面高度与墙肢厚度之比小于2的楼面梁,可通过支座弯矩调幅实现梁端半刚接设计,减少剪力墙平面外弯矩

(C)进行墙体稳定验算时,对翼缘截面高度小于截面厚度2倍的剪力墙,考虑翼墙的作用,但应满足整体稳定的要求

(D)剪力墙结构存在较多各肢截面高度与厚度之比大于4但不大于8的剪力墙时,只要墙肢厚度大于300mm,在规定的水平地震作用下,该部分较短剪力墙承担的底部倾覆力矩可大于结构底部总地震倾覆力矩的50%

答案:(A)

解答:根据《高规》式(7.2.10-2):轴压力在一定范围内可提高墙肢的受剪承载力,轴压比过小也不经济,应取适当的轴压比;(A)不符合规程要求。

根据《高规》第7.1.6条条文说明,(B)符合规程要求。

根据《高规》第D.0.4条,对剪力墙的翼缘截面高度小于截面厚度2倍的剪力墙,不按无翼墙考虑,验算墙体整体稳定,(C)符合规程要求。

根据《高规》第7.1.8条注1,墙肢厚度大于300mm时,可不作为短肢剪力墙考虑,(D)符合规程要求。

题18:下列关于高层混凝土结构重力二阶效应的观点,哪一项相对准确?

(A)当结构满足规范要求的顶点位移和层间位移限值时,高度较低的结构重力二阶效应的影响较小

(B)当结构在地震作用下的重力附加弯矩大于初始弯矩的10%时,应计入重力二阶效应的影响,风荷载作用时,可不计入

(C)框架柱考虑多遇地震作用产生的重力二阶效应的内力时,尚应考虑《混凝土结构规范》GB50010—2010承载力计算时需要考虑的重力二阶效应

(D)重力二阶效应影响的相对大小主要与结构的侧向刚度和自重有关,随着结构侧向刚度的降低,重力二阶效应的不利影响呈非线性关系急剧增长,结构侧向刚度满足水平位移限值要求,有可能不满足结构的整体稳定要求

答案:(D)

解答:根据《高规》第5.4.1条,重力二阶效应主要与结构的刚重比有关,结构满足规范位移要求时,结构高度较低,并不意味重力二阶效应小,(A)不准确。

根据《高规》第5.4.1、5.4.4条及条文说明,重力二阶效应影响是指水平力作用下的重力二阶效应影响,包括地震作用及风荷载作用,(B)不准确。

根据《抗规》第3.6.3条及条文说明,(C)不准确。

根据《高规》第5.4.1、5.4.4条及条文说明,(D)准确。

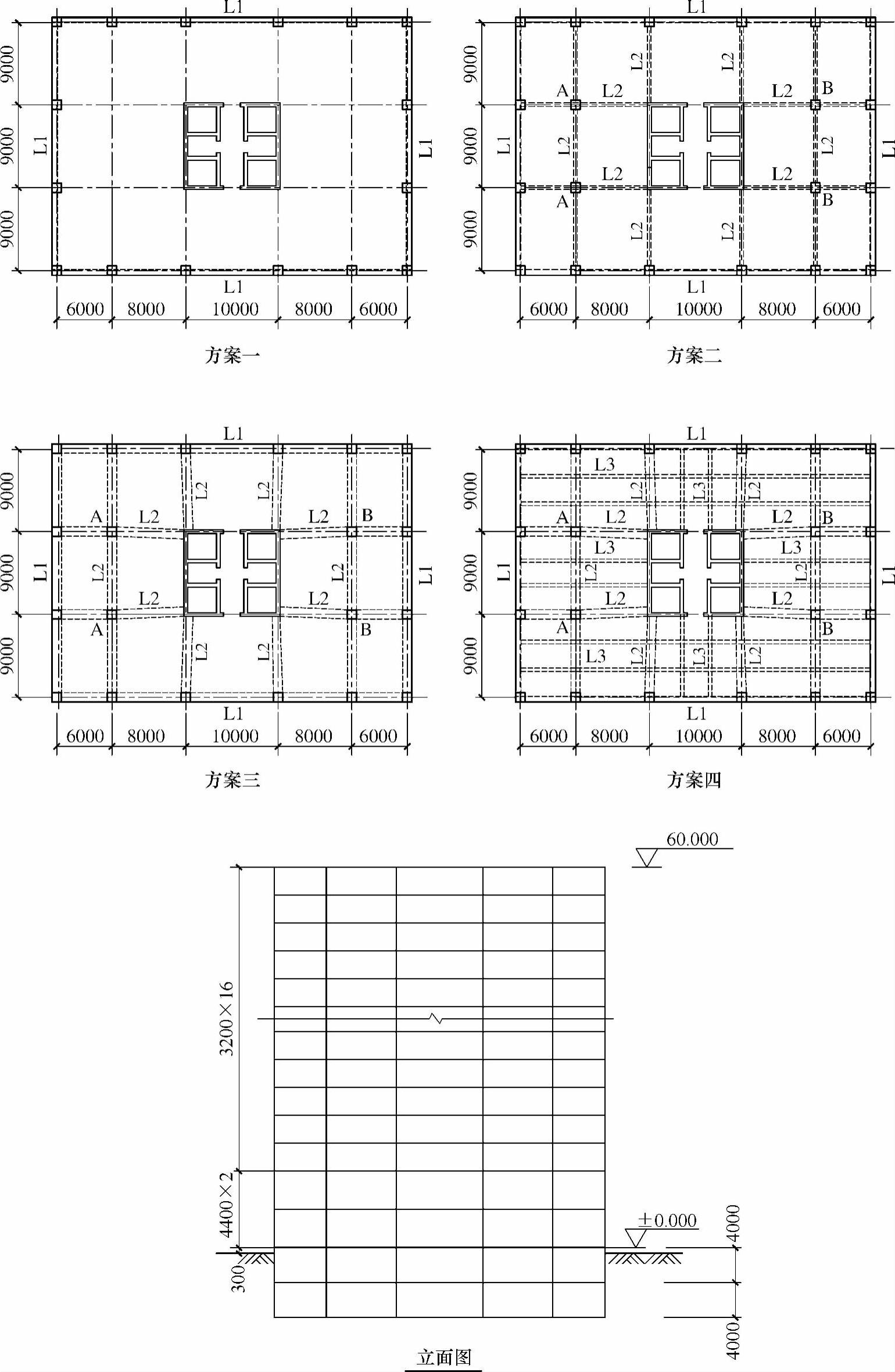

题19:某拟建现浇钢筋混凝土高层办公楼,抗震设防烈度为8度(0.2g),丙类建筑,Ⅱ类建筑场地,平、剖面如图1-25所示。地上18层,地下2层,地下室顶板±0.000处可作为上部结构嵌固部位。房屋高度受限,最高不超过60.3m,室内结构构件(梁或板)底净高不小于2.6m,建筑面层厚50mm。方案比较时,假定,±0.000以上标准层平面构件截面满足要求,如果从结构体系、净高要求及楼层结构混凝土用量考虑,下列四种方案中哪种方案相对合理?

(A)方案一:室内无柱,外框梁L1(500×800),室内无梁,400厚混凝土平板楼盖

(B)方案二:室内A、B处设柱,外框梁L1(400×700),梁板结构,沿柱中轴线设框架梁L2(400×700),无次梁,300厚混凝土楼板

(C)方案三:室内A、B处设柱,外框梁L1(400×700),梁板结构,沿柱中轴线设框架梁L2(800×450);无次梁,200厚混凝土板楼盖

(D)方案四:室内A、B处设柱,外框梁L1,沿柱中轴线设框架梁L2,L1、L2同方案三,梁板结构,次梁L3(200×400),100厚混凝土楼板

答案:(D)

图1-25 题19

解答:根据《高规》第9.1.5条,核心筒与外框架中距大于12m,宜采取增设内柱的措施,

(A)不合理。

根据《高规》第9.1.5条,室内增设内柱,根据《抗规》第6.1.1条条文说明,该结构不属于板柱-剪力墙结构,(B)、(C)、(D)结构体系合理。

(B)结构布置合理,但结构构件高度太高,室内净高:3.2-0.7-0.05=2.45m,不满足净高2.6m要求,故(B)不合理。

(C)、(D)结构体系合理,净高满足要求,比较其混凝土用量。

(D)电梯厅两侧梁板折算厚度较大,次梁折算厚度约为:200×(400-100)×(10000×2+9000×2)÷(9000×10000)=25mm电梯厅两侧梁板折算板厚约为:100+25=125mm。

(C)楼板厚度约为200mm,故(D)相对合理。

综上,故选(D)。

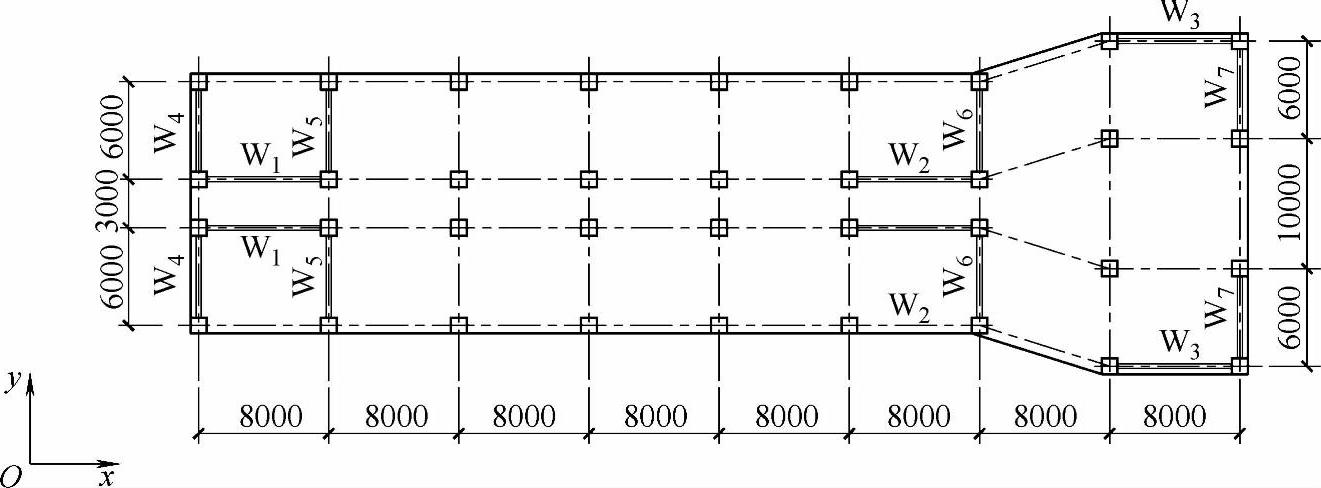

题20:某16层现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构办公楼,房屋高度为64.3m,如图1-26所示,楼板无削弱。抗震设防烈度为8度,丙类建筑,Ⅱ类建筑场地。假定,方案比较时,发现X、Y方向每向可以减少两片剪力墙(减墙后结构承载力及刚度满足规范要求)。试问,如果仅从结构布置合理性考虑,下列四种减墙方案中哪种方案相对合理?

图1-26 题20

(A)X向:W1Y向:W5 (B)X向:W2Y向:W6

(C)X向:W3Y向:W4 (D)X向:W2Y向:W7

图1-27 题21

答案:(C)

解答:该结构为长矩形平面,根据《高规》第8.1.8条第2款,X向剪力墙不宜集中布置在房屋的两尽端,宜减W1或W3墙。

根据《高规》第8.1.8条第1款,Y向剪力墙间距不宜大于3B=45m及40m之较小者40m,宜减W4或W7。

综合上述原因,同时考虑框架-剪力墙结构中剪力墙的布置原则,选(C)。

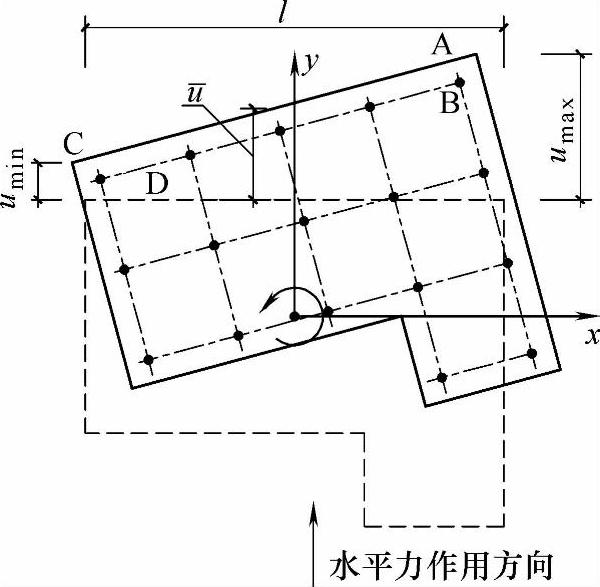

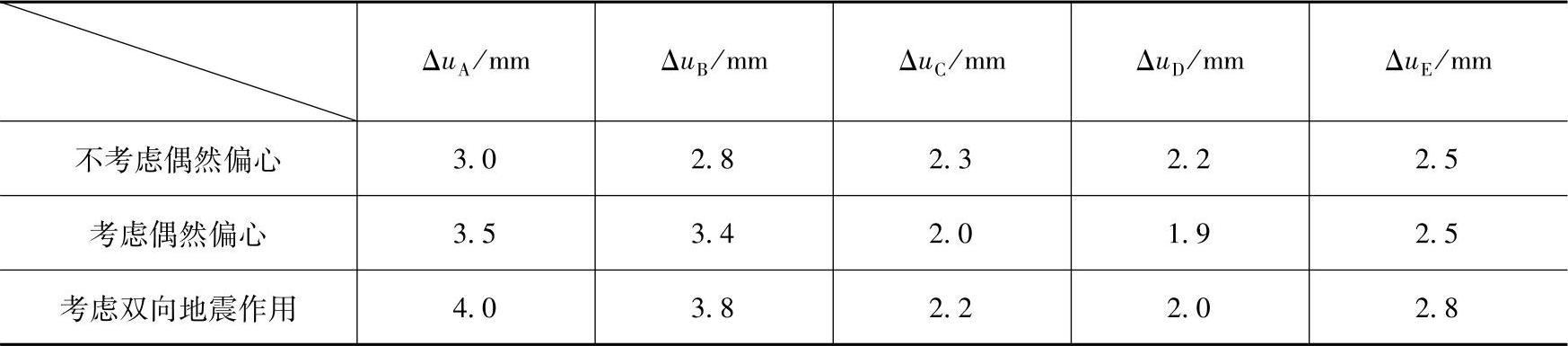

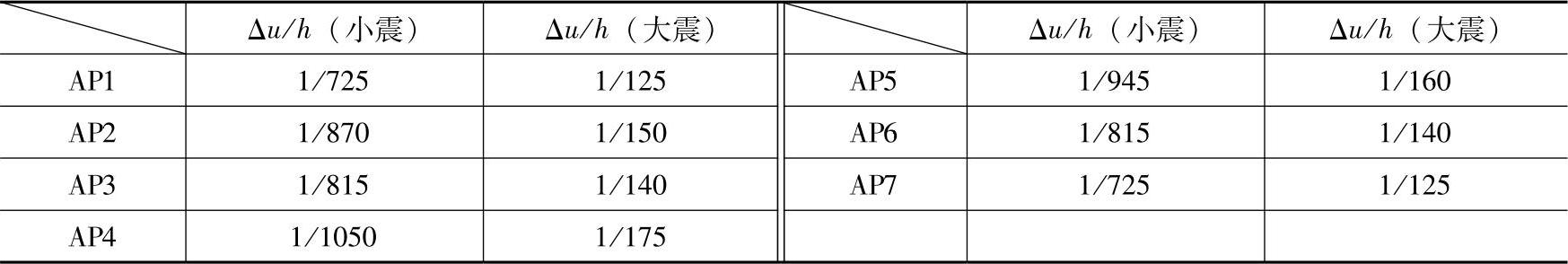

题21:某20层现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构办公楼,某层层高3.5m,楼板自外围竖向构件外挑,多遇水平地震标准值作用下,楼层平面位移如图1-27所示。该层层间位移采用各振型位移的CQC组合值,见表1-2;整体分析时采用刚性楼盖假定,在振型组合后的楼层地震剪力换算的水平力作用下楼层层间位移,见表1-3。试问,该楼层扭转位移比控制值验算时,其扭转位移比应取下列哪组数值?

表1-2 层间位移采用各振型位移的CQC组合值

表1-3 在振型组合后的楼层地震剪力换算的水平力作用下楼层层间位移

ΔuA——同一侧楼层角点(挑板)处最大层间位移;

ΔuB——同一侧楼层角点处竖向构件最大层间位移;

ΔuC——同一侧楼层角点(挑板)处最小层间位移;

ΔuD——同一侧楼层角点处竖向构件最小层间位移;

ΔuE——楼层所有竖向构件平均层间位移。

(A)1.25 (B)1.28 (C)1.31 (D)1.36

答案:(B)

解答:根据《高规》第3.4.5条及条文说明:扭转位移比计算时,楼层的位移可取“规定水平力”计算,“规定水平力”一般可采用振型组合后的楼层地震剪力换算的水平力,并考虑偶然偏心。

扭转位移比计算时无考虑双向地震作用的要求。

层间位移取楼层竖向构件的最大、最小层间位移。

楼层平均层间位移,根据《抗规》第3.4.3条条文说明,应取两端竖向构件最大、最小位移的平均值,不能取楼层所有竖向构件层间位移的平均值,以免由于竖向构件不均匀布置可能造成的偏差。

因此,楼层最大层间位移取:3.4mm,最小值为1.9mm。

楼层平均层间位移取:(3.4+1.9)÷2=2.65mm

楼层位移比:3.4÷2.65=1.28,故选(B)。

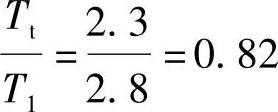

题22:某平面不规则的现浇钢筋混凝土高层结构,整体分析时采用刚性楼盖假定计算,结构自振周期见表1-4。试问,对结构扭转不规则判断时,扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比值最接近下列何项数值?

表1-4 结构自振周期

(A)0.71 (B)0.82 (C)0.87 (D)0.93

答案:(B)

解答:根据《高规》第3.4.5条及条文说明,周期比计算时,可直接计算结构的固有自振特征,不必附加偶然偏心。

T1取刚度较弱方向的平动为主的第一自振周期,即T1=2.8s。

Tt取扭转方向因子大于0.5且周期较长的扭转主振型周期,即T4Tt取T4=2.3s ,故选(B)

,故选(B)

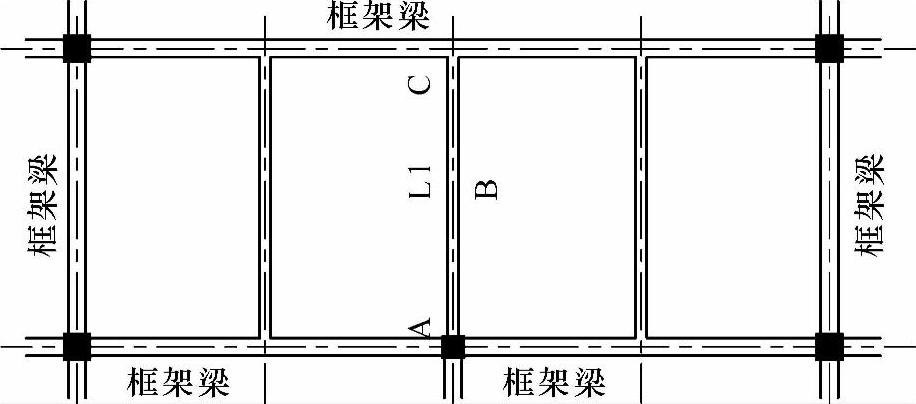

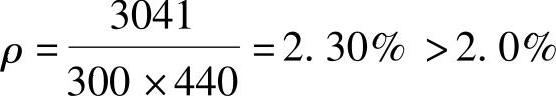

题23:某现浇钢筋混凝土框架结构,抗震等级为一级,梁局部平面图如图1-28所示。梁L1截面(单位:mm)300×500(h0=440mm),混凝土强度等级C30(fc=14.3N/mm2),纵筋采用HRB400( )(fy=360N/mm2),箍筋采用HRB335(

)(fy=360N/mm2),箍筋采用HRB335( )。关于梁L1两端截面A、C梁顶配筋及跨中截面B梁底配筋(通长,伸入两端梁、柱内,且满足锚固要求),有以下4组配置。试问,哪一组配置与规范、规程的最低构造要求最为接近?

)。关于梁L1两端截面A、C梁顶配筋及跨中截面B梁底配筋(通长,伸入两端梁、柱内,且满足锚固要求),有以下4组配置。试问,哪一组配置与规范、规程的最低构造要求最为接近?

提示:不必验算梁抗弯、抗剪承载力。

(A)A截面:4 20+4

20+4 20;

20;  10@100;

10@100;

B截面:4 20;

20;  10@200;

10@200;

C截面:4 20+2

20+2 20;

20;  10@100

10@100

(B)A截面:4 22+4

22+4 22;

22;  10@100;

10@100;

B截面:4 22;

22;  10@200;

10@200;

C截面:2 22;

22;  10@200

10@200

(C)A截面:2 22+6

22+6 20;

20;  10@100;

10@100;

B截面:4 18;

18;  10@200;

10@200;

C截面:2 20;

20;  10@200

10@200

(D)A截面:4 22+2

22+2 22;

22;  10@100;

10@100;

图1-28 题23

B截面:4 22;

22;  10@200;

10@200;

C截面:2 22;

22;  10@200

10@200

答案:(D)

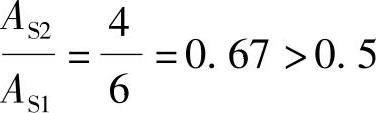

解答:根据《高规》第6.1.8条及条文说明,梁L1与框架柱相连的A端按框架梁抗震要求设计,与框架梁相连的C端,可按次梁非抗震要求设计,(A)不合理。

对于(B),截面A:

根据《高规》第6.3.2条第4款,箍筋直径应为:12mm,(B)不合理。

对于(C),截面A: ,根据《高规》第6.3.2条第3款,(C)不合理。

,根据《高规》第6.3.2条第3款,(C)不合理。

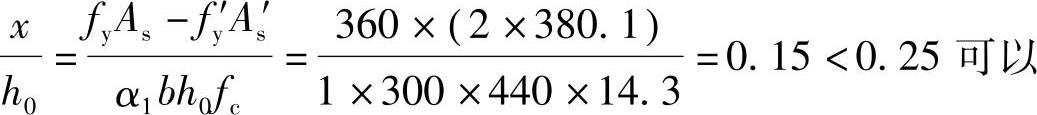

对于(D),截面A:

可以

可以

故选(D)。

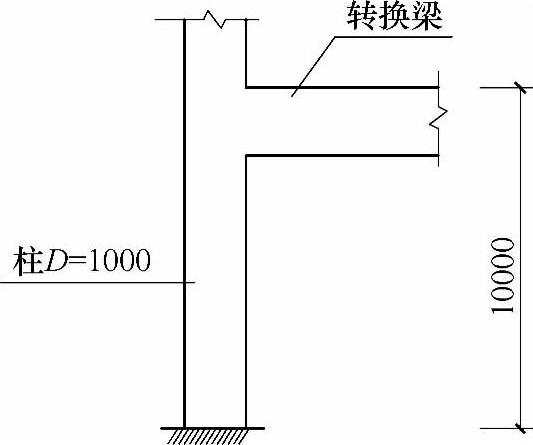

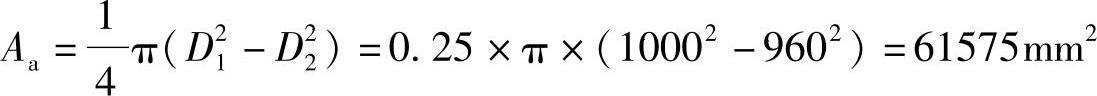

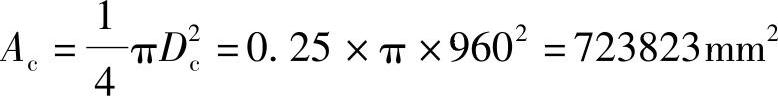

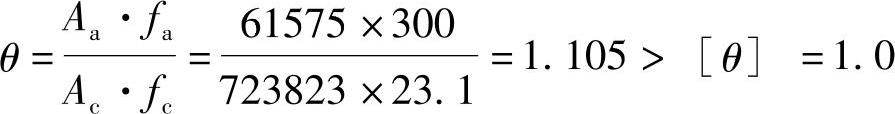

题24~26:某现浇混凝土框架-剪力墙结构,角柱为穿层柱,柱顶支承托柱转换梁,如图1-29所示。该穿层柱抗震等级为一级,实际高度L=10m,考虑柱端约束条件的计算长度系数μ=1.3,采用钢管混凝土柱,钢管钢材采用Q345(fa=300N/mm2),外径D=1000mm,壁厚20mm;核心混凝土强度等级C50(fc=23.1N/mm2)。

提示:①按《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3—

2010作答。

②按有侧移框架计算。

图1-29 题24~26(Z)

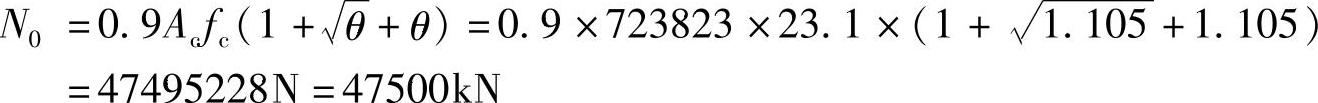

24.试问,该穿层柱按轴心受压短柱计算的承载力设计值N0(kN)与下列何项数值最为接近?

(A)24000 (B)26000 (C)28000 (D)47500

答案:(D)

解答:

根据《高规》表F.1.2,[θ]=1.0

根据《高规》式(F.1.2-4):

根据《高规》式(F.1.2-3):

故选(D)。

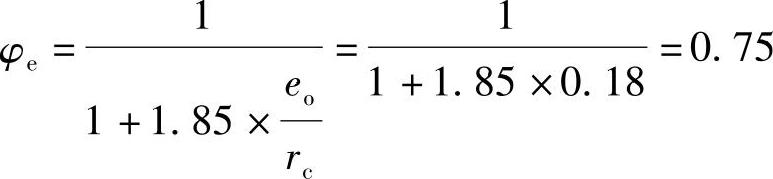

25.假定,考虑地震作用组合时,轴向压力设计值N=25900kN,按弹性分析的柱顶、柱底截面的弯矩组合值分别为:Mt=1100kN·m;Mb=1350kN·m。试问,该穿层柱考虑偏心率影响的承载力折减系数φe与下列何项数值最为接近?

(A)0.55 (B)0.65 (C)0.75 (D)0.85

答案:(C)

解答:根据《高规》第10.2.11条,Mt=1100×1.5×1.1=1815kN·m

Mb=1350×1.5×1.1=2228kN·m,取较大值M2=2228kN·m

按《高规》式(F.1.3-1):

故选(C)。

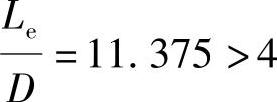

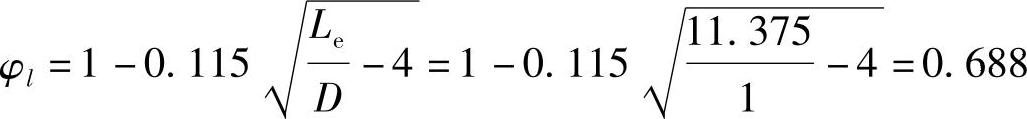

26.假定,该穿层柱考虑偏心率影响的承载力折减系数φe=0.60,eo/rc=0.20。试问,该穿层柱轴向受压承载力设计值(Nu)与按轴心受压短柱计算的承载力设计值N0之比值(Nu/N0),与下列何项数值最为接近?

(A)0.32 (B)0.41 (C)0.53 (D)0.61

答案:(B)

解答:根据《高规》式(F.1.2-1),Nu=φl·φeN0按有侧移柱计算。

根据《高规》式(F.1.6-3),k=1-0.625×0.20=0.875式(F.1.5),Le=μkL=1.3×0.875×10=11.375m 按《高规》式(F.1.4-1):

按《高规》式(F.1.4-1):

按轴心受压柱Le=1.3×10=13m

φe·φl=0.6×0.688=0.413<φ0=0.655

Nu/N0=0.41

故选(B)。

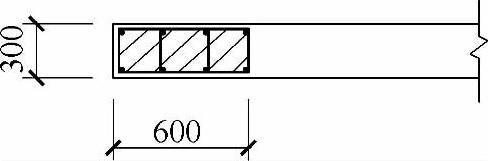

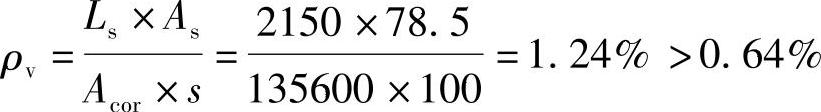

题27~28:某42层高层住宅,采用现浇混凝土剪力墙结构,层高为3.2m,房屋高度134.7m,地下室顶板作为上部结构的嵌固部位。抗震设防烈度7度,Ⅱ类场地,丙类建筑。采用C40混凝土,纵向钢筋和箍筋分别采用HRB400( )和HRB335(

)和HRB335( )钢筋。27.7层某剪力墙(非短肢墙)边缘构件如图1-30所示,阴影部分为纵向钢筋配筋范围,墙肢轴压比μN=0.4,纵筋混凝土保护层厚度为30mm。试问,该边缘构件阴影部分的纵筋及箍筋选用下列何项,能满足规范、规程的最低抗震构造要求?

)钢筋。27.7层某剪力墙(非短肢墙)边缘构件如图1-30所示,阴影部分为纵向钢筋配筋范围,墙肢轴压比μN=0.4,纵筋混凝土保护层厚度为30mm。试问,该边缘构件阴影部分的纵筋及箍筋选用下列何项,能满足规范、规程的最低抗震构造要求?

提示:①计算体积配箍率时,不计入墙的水平分布钢筋。

②箍筋体积配箍率计算时,扣除重叠部分箍筋。

图1-30 题27

(A)8 18;

18; 8@100 (B)8

8@100 (B)8 20;

20; 8@100

8@100

(C)8 18;

18; 10@100 (D)8

10@100 (D)8 20;

20; 10@100

10@100

答案:(C)

解答:根据《高规》表3.3.1-2,该结构为B级高层建筑,查表3.9.4,剪力墙抗震等级应为一级。

根据《高规》第7.1.4条,底部加强部位高度:

H1=2×3.2=6.4m,

取大者13.44m,1~5层为底部加强部位,-1~6层设置约束边缘构件。

根据《高规》第7.2.14条,B级高层宜设过渡层,7层为过渡层,过渡层边缘构件的箍筋配置要求可低于约束边缘构件的要求,但应高于构造边缘构件的要求。对过渡层边缘构件的竖向钢筋配置《高规》未作规定,不低于构造边缘构件的要求。

构造边缘构件配筋:

根据《高规》第7.2.16-4条及表7.2.16,阴影范围竖向钢筋

Ac=300×600=1.8×105mm2,As=0.9%Ac=1620mm2

8 18,As′=2036mm2>As

18,As′=2036mm2>As

阴影范围箍筋:

按构造配 8@100,过渡边缘构件的箍筋配置应比构造边缘构件适当加大,故选配

8@100,过渡边缘构件的箍筋配置应比构造边缘构件适当加大,故选配 10@100。

10@100。

Acor=(600-30-5)×(300-30-30)=135600mm2

Ls=(300-30-30+10)×4+(600-30+5)×2=2150mm

综上,故选(C)。

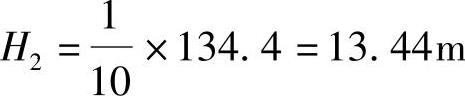

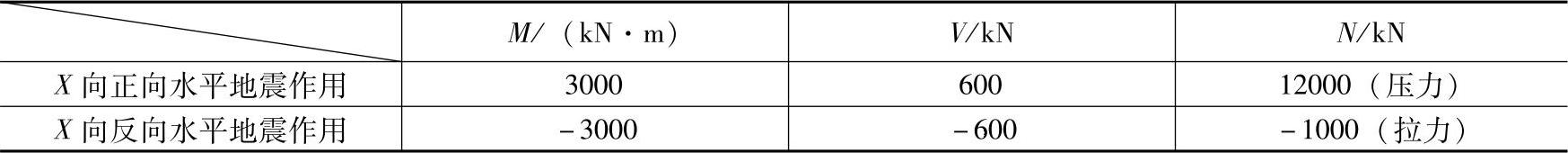

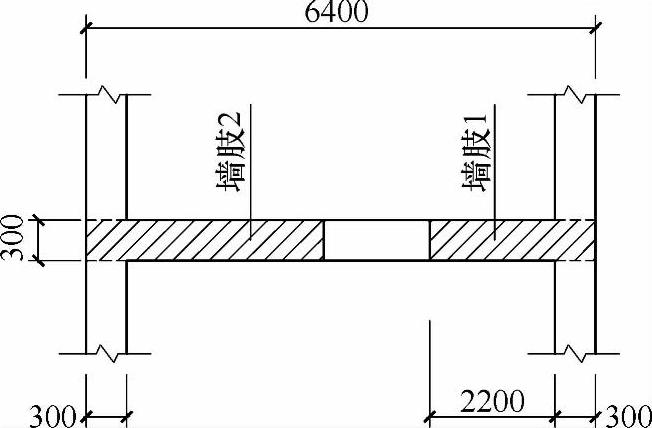

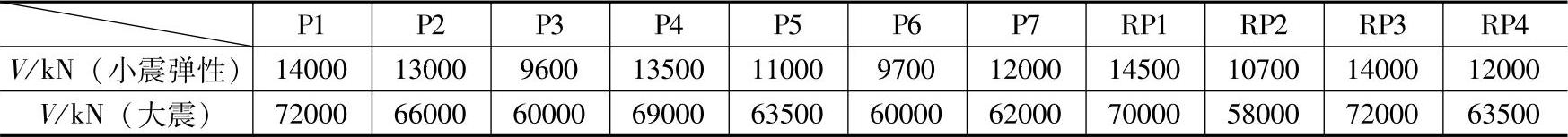

28.底层某双肢剪力墙如图1-31所示。假定,墙肢1在横向正、反向水平地震作用下考虑地震作用组合的内力计算值见表1-5;墙肢2相应于墙肢1的正、反向考虑地震作用组合的内力计算值见表1-6。试问,墙肢2进行截面设计时,其相应于反向地震作用的内力设计值M(kN·m)、V(kN)、N(kN),应取下列何组数值?

提示:①剪力墙端部受压(拉)钢筋合力点到受压(拉)区边缘的距离as′=as=200mm。

②不考虑翼缘,按矩形截面计算。

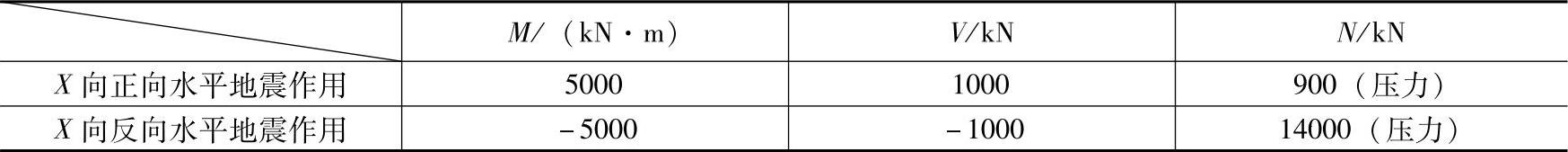

表1-5 墙肢1的内力计算值

表1-6 墙肢2的内力计算值

图1-31 题28

(A)5000、1600、14000 (B)5000、2000、17500

(C)6250、1600、17500 (D)6250、2000、14000

答案:(D)

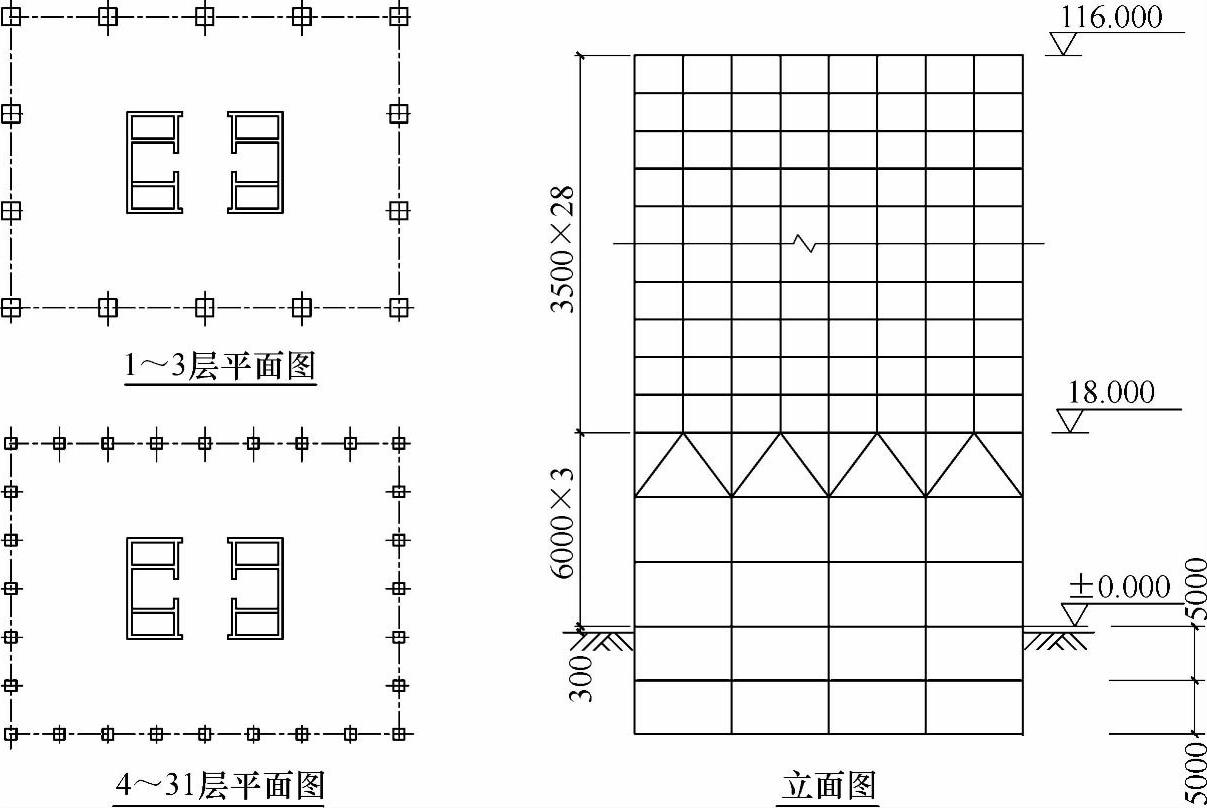

解答:墙肢1反向地震作用组合时, ,故为大偏心受拉

,故为大偏心受拉

该剪力墙抗震等级为一级。

根据《高规》第7.2.4条及第7.2.6条:

VW=1.6×1.25×V=1.6×1.25×1000=2000kN

MW=1.25×M=1.25×5000=6250kN·m

故选(D)。

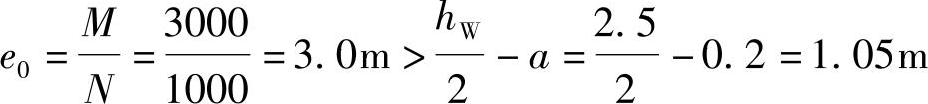

题29~30:某普通办公楼,采用现浇钢筋混凝土框架-核心筒结构,房屋高度116.3m,地上31层,地下2层,3层设转换层,采用桁架转换构件,平、剖面如图1-32所示。抗震设防烈度为7度(0.1g),丙类建筑,设计地震分组第二组,Ⅱ类建筑场地,地下室顶板±0.000处作为上部结构嵌固部位。

图1-32 题29~30(Z)

29.该结构需控制罕遇地震作用下薄弱层的层间位移。假定,主体结构采用等效弹性方法进行罕遇地震作用下弹塑性计算分析时,结构总体上刚刚进入屈服阶段。电算程序需输入的计算参数分别为:连梁刚度折减系数S1;结构阻尼比S2;特征周期值S3。试问,下列各组参数中(依次为S1、S2、S3),其中哪一组相对准确?

(A)0.4、0.06、0.45 (B)0.4、0.06、0.40

(C)0.5、0.05、0.45 (D)0.2、0.06、0.40

答案:(A)

解答:根据《高规》第3.11.3条条文说明,剪力墙连梁刚度折减系数不小于0.3,(A)、(B)、(C)相对准确,(D)不准确。

剪力墙结构阻尼比宜适当增加,但增加值不大于0.02,即0.05≤ξ≤0.05+0.02=0.07,(C)不准确。

根据《高规》第4.3.7条,计算罕遇地震时,特征周期应增加0.05s,查表4.3.7-2,Tg=0.40s,则S3=0.45s,(B)不准确;

故选(A)。

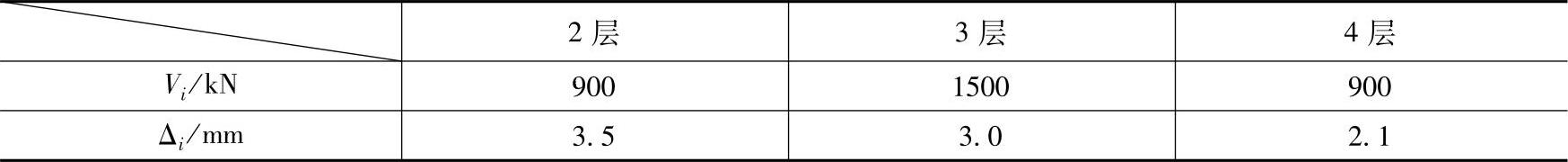

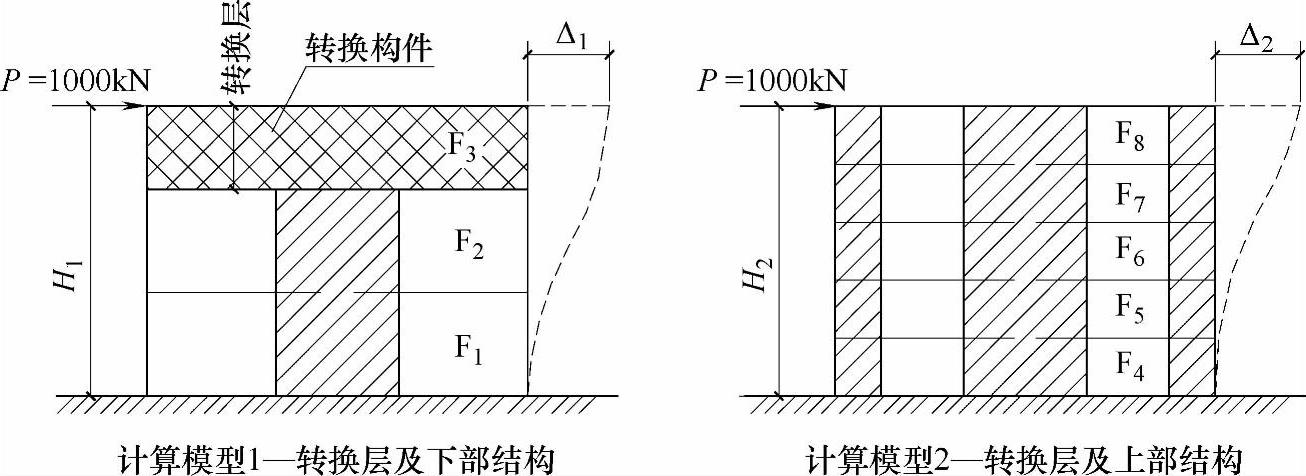

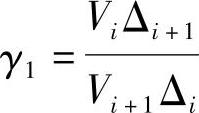

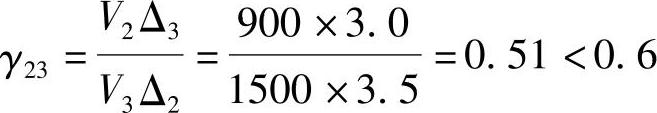

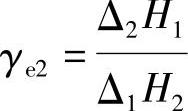

30.假定,振型分解反应谱法求得的2~4层的水平地震剪力标准值(Vi)及相应层间位移值(Δi)见表1-7。在P=1000kN水平力作用下,按图1-33模型计算的位移分别为:Δ1=7.8mm;Δ2=6.2mm。试问,进行结构竖向规则性判断时,宜取下列哪种方法及结果作为结构竖向不规则的判断依据?

提示:3层转换层按整层计。

表1-7 2~4层的水平地震剪力标准值及相应层间位移值

图1-33 题30

(A)等效剪切刚度比验算方法,侧向刚度比不满足要求

(B)楼层侧向刚度比验算方法,侧向刚度比不满足规范要求

(C)考虑层高修正的楼层侧向刚度比验算方法,侧向刚度比不满足规范要求

(D)等效侧向刚度比验算方法,等效刚度比不满足规范要求

答案:(B)

解答:根据《高规》第E.0.1条,转换层设置在3层时,等效剪切刚度比验算方法不是规范规定的适用于本题的方法。

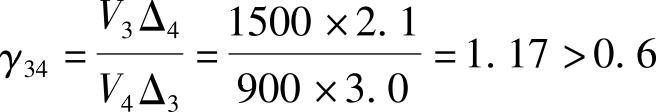

侧向刚度比验算:

根据《高规》第E.0.2条,按《高规》式(3.5.2-1)计算第2层侧向刚度与相邻第3层(转换层)的侧向刚度之比不应小于0.6,

2层与3层侧向刚度比: ,不满足规范要求。

,不满足规范要求。

3层与4层的侧向刚度比: ,满足规范要求。

,满足规范要求。

等效侧向刚度比:按《高规》式(E.0.3):

,满足规范要求。

,满足规范要求。

2层与3层侧向刚度比起控制作用,故选(B)。

图1-34 题31~32(Z)

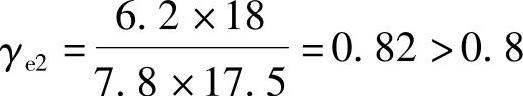

题31~32:某70层办公楼,平、立面如图1-34所示,采用钢筋混凝土筒中筒结构,抗震设防烈度为7度,丙类建筑,Ⅱ类建筑场地。房屋高度地面以上为250m,质量和刚度沿竖向分布均匀。已知小震弹性计算时,振型分解反应谱法求得的底部地震剪力为16000kN,最大层间位移角出现在k层,θk=1/600。

31.该结构性能化设计时,需要进行弹塑性动力时程分析补充计算,现有7条实际地震记录加速度时程曲线P1~P7和4组人工模拟加速度时程曲线RP1~RP4,假定,任意7条实际记录地震波及人工波的平均地震影响系数曲线与振型分解反应谱法所采用的地震影响系数曲线在统计意义上相符,各条时程曲线由同一软件计算所得的结构底部剪力见表1-

8。试问,进行弹塑性动力时程分析时,选用下列哪一组地震波最为合理?

表1-8 结构底部剪力值

(A)P1、P2、P4、P5、RP1、RP2、RP4 (B)P1、P2、P4、P5、P7、RP1、RP4

(C)P1、P2、P4、P5、P7、RP2、RP4 (D)P1、P2、P3、P4、P5、RP1、RP4

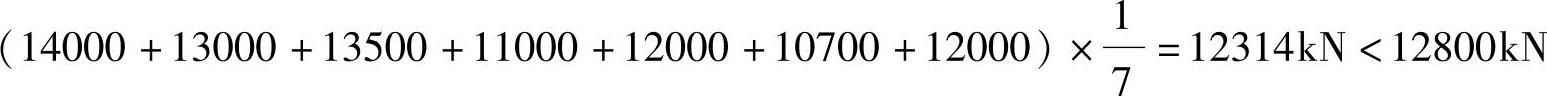

答案:(B)

解答:根据《高规》第4.3.5条,每条时程曲线计算所得的结构底部剪力最小值为:

16000×65%=10400kN

P3、P6不能选用,(D)不准确。

选用7条时加速度时程曲线,实际地震记录的加速度时程曲线数量不应少于总数量的2/3,即5条,人工加速度时程曲线只能选2条,(A)不准确。各条时程曲线计算所得的剪力的平均值不应小于:16000×80%=12800kN

若选(C),则有:

故(C)不准确。

若选(B),则有:

故选(B)。

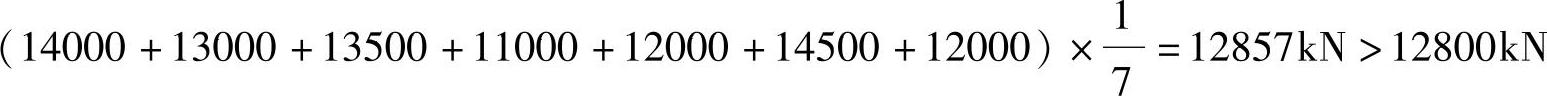

32.假定,正确选用的7条时程曲线分别为:AP1~AP7,由同一软件计算所得的第k层结构的层间位移角(同一层)见表1-9。试问,估算的大震下该层的弹塑性层间位移角参考值最接近下列何项数值?

提示:按《建筑抗震设计规范》GB 50011—2010作答。

表1-9 第k层结构的层间位移角

(A)1/90 (B)1/100 (C)1/125 (D)1/145

答案:(B)

解答:同一楼层弹塑性层间位移与小震弹性层间位移之比分别为:

5.8,5.8,5.82,6.0,5.91,5.82,5.8。

平均值为:5.85;最大值为6.0。

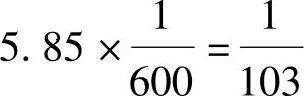

根据《抗规》第3.10.4条条文说明,

取平均值时:

取最大值时:

故选(B)。

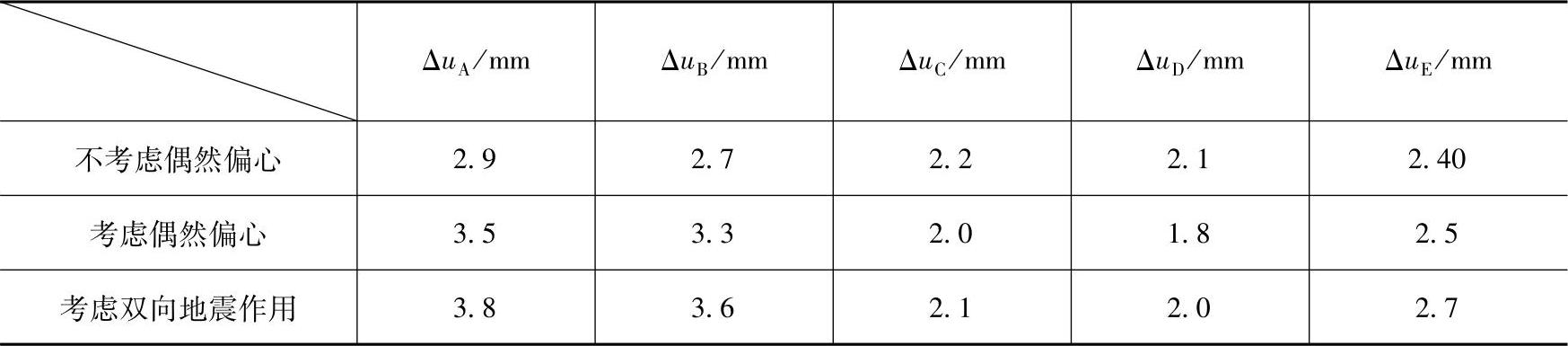

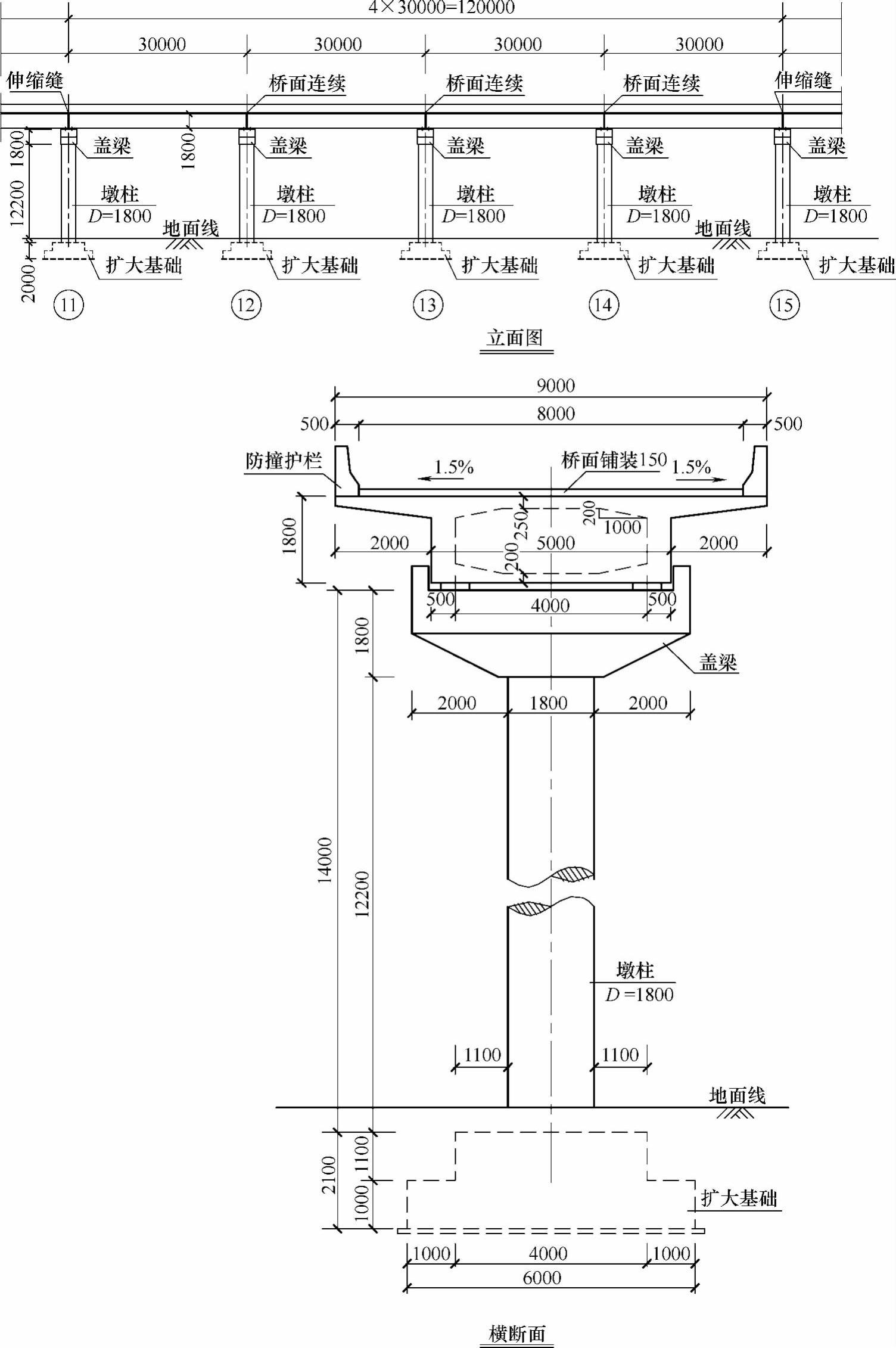

题33~38:某城市快速路上的一座立交匝道桥,其中一段为四孔各30m的简支梁桥,其总体布置如图1-35所示。单向双车道,桥梁总宽9.0m,其中行车道净宽度为8.0m。上部结构采用预应力混凝土箱梁(桥面连续),桥墩由扩大基础上的钢筋混凝土圆柱墩身及带悬臂的盖梁组成。梁体混凝土线膨胀系数取α=0.00001。设计荷载:城-A级。

33.该桥主梁的计算跨径为29.4m,冲击系数的μ=0.25。试问,该桥主梁支点截面在城-A级汽车荷载作用下的剪力标准值(kN)与下列何项数值最为接近?

提示:不考虑活载横向不均匀因素。

(A)620 (B)990 (C)1090 (D)1220

答案:(D)

解答:根据《城市桥规》第10.0.2条,主梁截面剪力效应应采用车道荷载,并计及汽车的冲击作用。

μ=0.25,且集中荷载的剪力增大系数为1.2,所以

故正确答案为(D)。

34.假定,计算该桥箱梁悬臂板的内力时,主梁的结构基频f=4.5Hz。试问,作用于悬臂板上的汽车荷载作用的冲击系数的μ值应取用下列何项数值?

(A)0.05 (B)0.25 (C)0.30 (D)0.45

答案:(C)

解答:根据《公桥通规》第4.3.2条第6款的规定:“箱梁悬臂板上的冲击系数的μ值应采用0.3”。所以正确答案为(C)。

35.试问,当城-A级车辆荷载的最重轴(4号轴)作用在该桥箱梁悬臂板上时,其垂直于悬臂板跨径方向的车轮荷载分布宽度(m)与下列何项数值最为接近?

(A)0.55 (B)3.45 (C)4.65 (D)4.80

图1-35 题33~38(Z)桥型布置图

答案:(B)

解答:由《城市桥规》第10.0.2条第4款知,计算箱梁悬臂板上的车辆荷载布置见题35答案图所示。

根据《城市桥规》第3.0.15条规定:“桥梁结构构件的设计应符合国家现行有关标准的规定”。本题中的悬臂板应按《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTGD62—2004(以下简称《公桥混规》)计算。

(1)车轮横桥向布置见题35答案图,由于悬臂长度为2.0m,小于2.5m。

根据《公桥混规》第4.1.5条,垂直于悬臂板跨径方向的车轮荷载分布宽度,可按式(4.1.5)计算,即a=(a1+2h)+2c,其中桥面铺装厚度h=0.15m。

题35答案图

由《城市桥规》第10.0.2条及表10.0.2知,车辆4号轴的车轮的横桥面着地宽度(b1)为0.6m,纵桥向着地长度(a1)为0.25m。所以相应轴横桥向的

(2)对于车辆4号轴

纵桥向荷载分布宽度a=(0.25+2×0.15)+2×1.45=0.55+2.9=3.45m<6.0m或7.2m

所以正确答案为(B)。

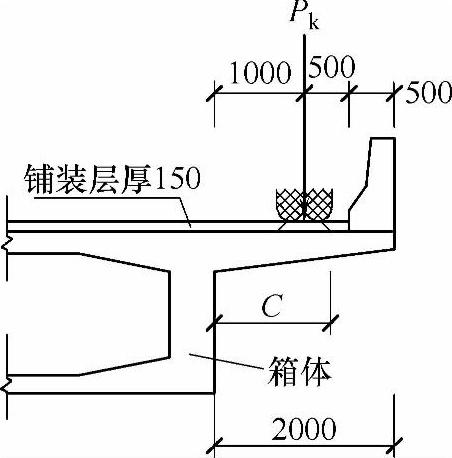

36.该桥为四跨(4×30m)预应力混凝土简支箱梁桥,若三个中墩高度相同,且每个墩顶盖梁处设置的普通板式橡胶支座尺寸均为(长×宽×高)600mm×500mm×90mm。假定,该桥四季温度均匀变化,升温时为+25℃,墩柱抗推刚度K柱=20000kN/m,一个支座抗推刚度K支=4500kN/m。试问,在升温状态下(12)中墩所承受的水平力标准值(kN)与下列何项数值最为接近?

(A)70 (B)135 (C)150 (D)285

答案:(A)

解答:(1)由于各中墩截面及高度完全相同,支座尺寸也完全相同,本段桥纵桥向为对称结构,故温度位移零点必在四跨总长的中心点处,则(12)墩顶距温度位移零点距离L=30m

(2)升温引起的(12)墩顶处水平位移δ1=L·α·Δt=30×10-5×25=0.0075m

(3)墩柱的抗推集成刚度:

则

(4)(12)墩所承受的水平力:

P1=δ1×K墩=0.0075×9474=71.05kN≈70kN

所以正确答案为(A)。

37.该桥桥址处地震动峰值加速度为0.15g(相当抗震设防烈度7度)。试问,该桥应选用下列何类抗震设计方法?

(A)A类 (B)B类 (C)C类 (D)D类

答案:(A)

解答:根据《城桥震规》表3.1.1规定,本桥位于城市快速路上,其抗震设防分类应为乙类,又据上述规范表3.3.3规定,位于7度地震区的乙类桥梁应选用A类抗震设计方法。所以正确答案为(A)。

38.该桥的中墩为单柱T形墩,墩柱为圆形截面,其直径为1.8m,墩顶设有支座,墩柱高度H=14m,位于7度地震区。试问,在进行抗震构造设计时,该墩柱塑性铰区域内箍筋加密区的最小长度(m)与下列何项数值最为接近?

(A)1.80 (B)2.35 (C)2.50 (D)2.80

答案:(D)

解答:根据《城桥震规》第8.1.1条第1款规定:“对地震基本烈度7度及以上地区,墩柱塑性铰区域内加密箍筋范围应符合:其加密区的长度不应小于墩柱弯曲方向截面边长或墩柱上弯矩超过最大弯矩80%的范围;当墩柱高度与弯曲方向截面边长之比小于2.5时,墩柱加密区的长度应取墩柱全高。”该中墩为墩顶设有支座的单柱墩,在纵桥向或横桥向水平地震力作用下,其潜在塑性铰区域均在墩柱底部,当地震水平力作用于墩柱时,最大弯矩Mmax在柱根截面,相应0.8Mmax的截面在距柱根截面0.2H处,即h=0.2H=0.2×14=2.80m,因为该值大于墩柱直径;另其墩柱高度与弯曲方面边长之比为7.78又大于2.5。所以箍筋加密区最小长度应为2.80m,即正确答案为(D)。

题39:某高速公路上的一座高架桥,为三孔各30m的预应力混凝土简支T梁桥,全长90m,中墩处设连续桥面,支承采用水平放置的普通板式橡胶支座,支座平面尺寸(长×宽)为350mm×300mm。假定,在桥台处由温度下降、混凝土收缩和徐变引起的梁长缩短量Δl=26mm。试问,当不计制动力时,该处普通板式橡胶支座的橡胶层总厚度te(mm)不能小于下列何项数值?

提示:假定该支座的形状系数、承压面积、竖向平均压缩变形、加劲板厚度及抗滑稳定等均符合《公桥混规》JTGD62—2004的规定。

(A)29 (B)45 (C)53 (D)61

答案:(C)

解答:根据《公桥混规》第8.4.2条第2款,水平放置的板式橡胶支座,橡胶层总厚度应符合下列规定:

(1)不计制动力时te≥2Δl (《公桥混规》式(8.4.2-2))

(2)矩形支座 (《公桥混规》式(8.4.2-6))

(《公桥混规》式(8.4.2-6))

上两式中,Δl为支座由上部结构温度力、混凝土收缩和徐变引起的剪切变形,已知Δl=26mm;la为矩形支座短边尺寸(亦即支座纵桥向尺寸),已知la=300mm。题目四个选项中

选项(A), 不符合规定。

不符合规定。

选项(B),te=45≤2Δl(2×26=52) 不符合规定。

选项(D), 也不符合规定。

也不符合规定。

选项(C),因30<te(53)<60,即

又te=53>2Δl=52, 符合规定。

所以正确答案为(C)。

题40:某二级公路,设计车速60km/h,双向两车道,全宽(B)为8.5m,汽车荷载等级为公路-Ⅱ级。其下一座现浇普通钢筋混凝土简支实体盖板涵洞,涵洞长度与公路宽度相同,涵洞顶部填土厚度(含路面结构厚)2.6m,若盖板计算跨径l计=3.0m。试问,汽车荷载在该盖板跨中截面每延米产生的活载弯矩标准值(kN·m)与下列何项数值最为接近?

提示:两车道车轮横桥向扩散宽度取为8.5m。

(A)16 (B)21 (C)25 (D)27

答案:(A)

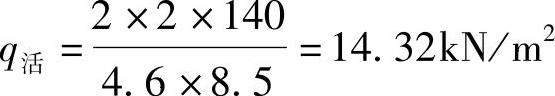

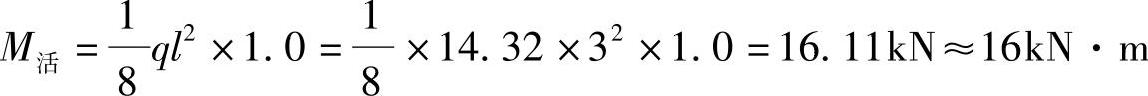

解答:根据《公桥通规》第4.3.1条,“涵洞计算应采用车辆荷载”,且“公路-Ⅱ级与公路-Ⅰ级汽车荷载的车辆荷载标准值相同”,其主要技术指标及立面、平面尺寸分别见《公桥通规》中表4.3.1-2及图4.3.1-2,车轮纵桥向着地长度为0.2m,横桥向着地宽度为0.6m,车辆作用于洞顶路面上的两个后轴各重140kN,轴距1.4m,轮距1.8m,如下图所示。

根据《公桥通规》4.3.4条第2款规定,“计算涵洞顶上车辆荷载引起的竖向土压力时,车轮按其着地面积的边缘向下作30°分布,当几个车轮的压力扩散线相重叠时,扩散面积以最外边的扩散线为准”,计算如下:

(1)纵桥向单轴扩散长度a1=2.6tan30°×2+0.2=1.5×2+0.2=3.2m>1.4m,两轴压力扩散线重叠,所以应取两轴压力扩散长度,a=3.2+1.4=4.6m

(2)双车道车辆,两后轴重引起的压力

(3)双车道车辆,两后轴重在盖板跨中载面每延米产生的活载弯矩标准值为

即正确答案为(A)。

[1]GB 50011—2010《建筑抗震设计规范》的简称,本章余同。

[2]GB 50017—2003《钢结构设计规范》的简称,本章余同。

[3]GB 50010—2010《混凝土结构设计规范》的简称,本章余同。

[4]GB 50009—2012《建筑结构荷载规范》的简称,本章余同。

[5]GB 50003—2010《砌体结构设计规范》的简称,本章余同。

[6]GB 50005—2003《木结构设计规范》的简称,本章余同。

[7]GB50007—2011《建筑地基基础设计规范》的简称,本章余同。

[8]JGJ—2002《建筑地基处理技术规范》的简称,本章余同。

[9]JGJ94—2008《建筑桩基技术规范》的简称,本章余同。

下列关于避难层设置的说法中,错误的是( )。A.第一个避难层的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于60mB.封闭的避难层应设置独立的机械防烟系统C.通向避难层的疏散楼梯应使人员需经过避难层方能上下D.避难层可兼做设备层答案:A解析:《建筑设计防火规范》第5.5.23-1条“第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度应≤50m,两个避难层(间)之间的高度宜≤50m”。......

2023-08-25

在绘图界面上,“图层”工具栏显示;“特性” 工具栏显示。(二)绘制5间客房标准层平面图运用“复制”命令对图1-115进行复制,得到图1-115。具体绘制方法、步骤同“(一)绘制客房标准层的平面图”。......

2023-09-19

3)屋面直升机停机坪荷载的组合值系数应取0.7,频遇值系数应取0.6,准永久值系数应取0。表1.2-4 屋面直升机停机坪局部荷载标准值及作用面积......

2023-08-28

基本雪压为雪荷载的基准压力,一般按当地空旷平坦地面上积雪自重的观测数据,经概率统计得出50年一遇最大值确定。基本雪压应采用按荷载规定的方法确定的50年重现期的雪压;对雪荷载敏感的结构,应采用100年重现期的雪压。......

2023-08-28

灵敏性测量内容和测量方法灵敏性是指人体在各种复杂的条件下,快速、准确、协调地改变身体姿势、运动方向和随机应变的能力。灵敏在许多技巧性强、技术复杂、动作多变和无固定动作组合的运动项目中,显得尤为重要。表7-33高中男生侧跨步测验评价标准(广东)6.10秒立卧撑目的:测量受试者快速变换身体姿势和准确协调地完成动作的能力。测量三性:有效性为0.85,可靠性为0.949,客观性为0.959。......

2023-11-02

根据GB/T 28043—2011,当时,指定值的不确定度可忽略,并可不包含在能力验证结果中。例3-3给出了两种常见的由参加者公议确定指定值的不确定度示例。作为估计,指定值的标准不确定度可由确定。由此证明,当指定值由若干个实验室测试结果的算术平均值确定时,当实验室数目≥11个,则成立,即指定值的不确定度可忽略。......

2023-06-29

网络层协议报文是指BACnet网络层控制和管理报文,主要用于BACnet路由器配置和管理、路由表的维护、网络层拥塞控制、PTP链路控制和管理以及网络层功能查询等。有10种网络层协议报文,说明如下:1.Who-Is-Router-To-Network报文该报文类型域是X‘00’,有2B的网络号,并可由网络中任意节点产生,用广播方式发送和转发。该类报文由BACnet路由器产生,作用是一个拒绝报文,直接发给生成被拒绝的报文的节点,网络号就是被拒绝报文中的网络号。......

2023-08-29

相关推荐