枢纽区地下水为多层裂隙水,煤质页岩和泥质粉砂岩相对隔水层,砂岩透水。裂隙水以顺层运移为主,垂直层面方向水力联系微弱,含水总体不丰,多以滴水为主、少量线状流水。枢纽区两岸地下水位较低,在坝肩接头处的左岸ZK68孔仅为781.36m、右岸ZK61孔为791.67m,远低于正常蓄水位877m。经地下洞室开挖揭示,水文地质条件与前期勘察是一致的。区内地下水、河水、沟水水质分析表明,均属低矿化度碳酸钙镁水。......

2023-08-24

11.1.5.1 砂岩的渗透特征

砂岩是坝区地下水的主要载体,坝区砂岩主要发育顺层、纵切、横切等3组裂隙,各组裂隙的产状和发育情况随所在构造部位而有所变化,将砂岩分割成近方形块体,发育较稳定、延伸长,对岩体的渗透性起主导作用。

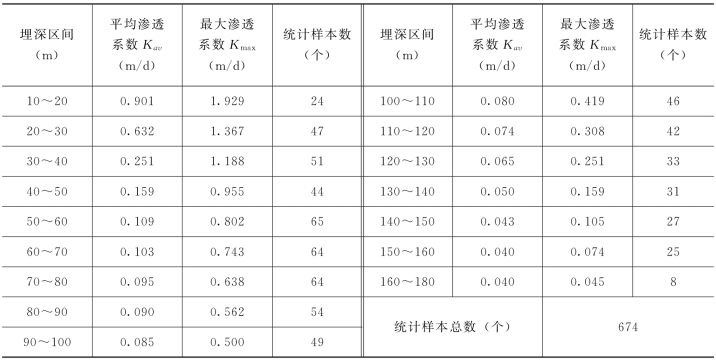

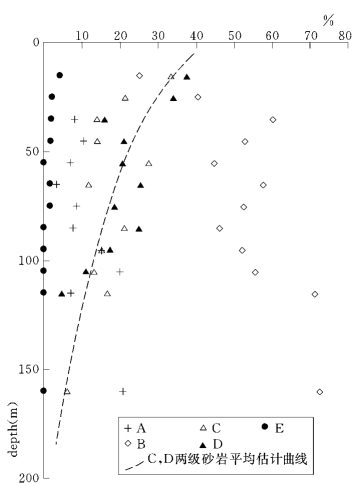

坝区80多个钻孔的单孔压水试验数据的综合统计分析表明,坝区砂岩渗透系数随埋深呈明显的规律性变化(见图11-3、表11-2):当埋深大于140m时,渗透系数变化不大,而当埋深小于140m时,随埋深减小砂岩的渗透系数显著增大。考虑单位吸水量ω估算渗透系数的误差,参照图11-3坝区砂岩的渗透系数,可以用“平均渗透系数”和“偏大渗透系数”的数理统计曲线进行估值。

表11-2 砂岩渗透系数随埋深变化统计

图11-3 坝区砂岩渗透性随埋深变化(根据80多个钻孔资料)

Ⅰ—强卸荷带;Ⅱ—弱卸荷带;Ⅲ—浅埋深带;Ⅳ—深埋深带;1—平均估计曲线;2—偏大估计曲线

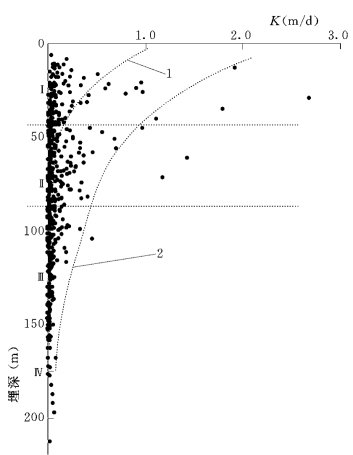

为了定量考察砂岩在不同埋深区段的渗透性大小,将渗透系数按大小分为5个等级(不同等级的渗透系数是由岩体裂隙的张开程度与发育密度等因素决定的),各等级随深度的百分比变化不同(图11-4):①微透水(A级),渗透系数小于0.01m/d,百分含量低,随深度变化不大;②弱透水下带(B级),渗透系数介于0.01~0.05m/d之间,百分含量大于50%,随深度变化不大;③弱透水上带(C级),渗透系数介于0.05~0.2m/d之间,百分含量10%~30%,随深度略减少;④中等透水(D级),渗透系数介于0.2~1.0m/d,百分含量5%~30%,随深度加大而减少;⑤强透水(E级),渗透系数大于1.0m/d,百分含量极低,当深度大于80m时几乎为零。

图11-4 坝区砂岩渗透性等级分配图

从上统计分析可以发现:①坝区砂岩的平均渗透系数随埋深增大呈指数规律衰减;②分层统计表明,渗透系数的大小随深度的变化与野外裂隙定性观察结果相同,存在4个垂向分带,即:强风化卸荷带埋深0~50m,弱风化卸荷带埋深50~80m,浅埋带(微新岩体带100~140m),深埋带(大于140m);③从渗透系数分级统计可以看出,对砂岩渗透性起决定作用的是中、强透水的C、D两级岩体,决定了砂岩的“平均渗透系数”的大小,A、B两级渗透系数极小,而E级岩体在坝区中出现的概率极低。

为了考察砂岩渗透性与岩性相变、地质构造的关系,特取ZK47等9个钻孔的压水试验资料分析表明,不同砂岩层(T33xj12、T33xj13、T33xj14)的渗透性不存在明显的差异。不同粒度的砂岩,如中粗砂岩、细砂岩、粉砂岩,甚至泥质粉砂岩的平均渗透性也不存在决定性的差别。这不仅说明坝区砂岩空隙形式以构造裂隙为主(在脆性岩石中的分布相对均匀),而且在统一的构造应力场下,不同粒度的砂岩中的裂隙在发育密度和张开度之间存在某种均衡:密度大,则张开度小,反之,亦然;不同砂岩渗透性的“偏大估值”存在明显不同,如中粗砂岩的渗透性上限为0.73m/d,细砂岩为0.45m/d,粉砂岩为0.36m/d,泥质粉砂岩为0.12m/d。中粗砂岩和泥质粉砂岩相差5倍,表明不同岩性砂岩中,极强透水的宽大裂隙的发育程度是有较大差异的:岩石粒度越大,则其发育宽大裂隙的概率越大。

11.1.5.2 页岩(层间剪切带)的渗透特征

以煤质页岩和泥质粉砂岩挤压形成的层间剪切带,其渗透性通常具有一定的各向异性,表现在垂直于层面方向上的渗透性远比顺层方向的渗透性小,由钻孔压水试验计算的渗透系数主要反映的是页岩在顺层方向的渗透性(Kh),而垂层方向的渗透性(Kv)应该通过特殊的钻孔试验来判断。根据ZK47等几个钻孔的压水试验资料,煤质页岩、泥质页岩渗透系数一般小于0.05m/d,其平均值与泥质粉砂岩和粉砂岩差别不大,说明层间剪切带顺层方向上具有一定的渗透性。

从整个坝区钻孔压水试验段中泥页岩占80%以上的岩性段(共51段)的渗透性统计看,渗透性也明显随埋深加大而减小,但与构造部位关系不明显。如渗透系数偏大估值在沙金坝向斜NW翼(上游右岸和上游河心)可以达到0.5m/d,在SE翼渗透系数可以达到0.25m/d,在核部渗透系数可以达到0.3m/d。

将页岩段渗透系数按0.02m/d的间距分类统计,结果表明渗透系数小于0.02m/d的页岩占34.69%,说明页岩绝大多数属于微弱透水,其统计加权平均值为0.08m/d。

为了了解坝区页岩(层间剪切带)的垂直渗透性能及砂岩层之间的水力联系,确定坝区页岩渗透性的各向异性系数(Kh/Kv),为准确划分坝区水系统和建立数学模型提供依据,故在右岸坝肩和厂房后坡进行了多孔抽水试验,以CG3为抽水孔,抽水目标层为埋深108~202m段![]() 和

和![]() ④部分砂岩中的裂隙水,CG1、CG2为观测孔。CG1观测孔用于观测目标层

④部分砂岩中的裂隙水,CG1、CG2为观测孔。CG1观测孔用于观测目标层![]() ①中的地下水位响应,CG2观测孔用于观测相邻下伏砂岩

①中的地下水位响应,CG2观测孔用于观测相邻下伏砂岩![]() 2③、④层中地下水变化,CG3止水后观测相邻上覆砂岩

2③、④层中地下水变化,CG3止水后观测相邻上覆砂岩![]() ①上部及

①上部及![]() ②砂岩层中地下水变化,通过CG2和CG3的水位观测来判断层间剪切L10和L11垂层渗透性。

②砂岩层中地下水变化,通过CG2和CG3的水位观测来判断层间剪切L10和L11垂层渗透性。

试验采用非稳定流抽水,试验成果显示,观测孔CG2中![]() ③、④层地下水基本不变,CG1中

③、④层地下水基本不变,CG1中![]() ①砂岩层水位最大降深26cm,表明坝区

①砂岩层水位最大降深26cm,表明坝区![]() ①微新砂岩层具有一定导水性,渗透系数为0.0669m/d;而层与层之间由于层间剪切带起着明显的阻水作用,水力联系较弱,据此判断层间剪切带的垂层渗透系数应小于0.00864m/d。

①微新砂岩层具有一定导水性,渗透系数为0.0669m/d;而层与层之间由于层间剪切带起着明显的阻水作用,水力联系较弱,据此判断层间剪切带的垂层渗透系数应小于0.00864m/d。

11.1.5.3 岩体渗透性分区

坝区出露岩性为砂岩和煤质页岩互层,砂岩中裂隙较发育,渗透性较强,煤质页岩透水性微弱,浅表岩层由于风化卸荷作用透水性增强,总的趋势是随深度增加透水性减弱,但规律性不强。根据钻孔压水试验资料,结合本工程防渗要求,横剖面上将岩体渗透性可分为Ⅳ区。

透水率q≥100Lu区:属强透水区,分布在右岸条形山脊端部强卸荷带的T33xj14①层砂岩中。

透水率q=10~100Lu区:属中等透水区,主要分布于河床部位向斜核部,深度可达到105m左右,两岸强卸荷带砂岩中多分布。

透水率q=5~10Lu区:属弱透水上带,主要分布于弱卸荷带和向斜核部。

透水率q=3~5Lu区:属弱透水下带,主要分布于微新岩体中。

透水率q<3Lu区:该区左岸一般分布于100~125m深度以下,局部埋深大于160m;河床部位埋深大于70~140m;右岸条形山脊一般位于70~100m深度以下。160m勘探深度内未见透水率q<1Lu的相对隔水层界面。

有关紫坪铺水利枢纽工程重大工程地质问题研究的文章

枢纽区地下水为多层裂隙水,煤质页岩和泥质粉砂岩相对隔水层,砂岩透水。裂隙水以顺层运移为主,垂直层面方向水力联系微弱,含水总体不丰,多以滴水为主、少量线状流水。枢纽区两岸地下水位较低,在坝肩接头处的左岸ZK68孔仅为781.36m、右岸ZK61孔为791.67m,远低于正常蓄水位877m。经地下洞室开挖揭示,水文地质条件与前期勘察是一致的。区内地下水、河水、沟水水质分析表明,均属低矿化度碳酸钙镁水。......

2023-08-24

而裂隙结构面的空间位置、张开度、密度、延伸长度恰恰由渗透系数张量表达式反映。表11-10 沙金坝向斜控水结构面产状统计平均值在渗透参数反演时,取右岸的河间地块为计算区域,计算的下部边界取到600m高程。表11-11 沙金坝向斜北西翼岩体渗透性分类(区)表11-12 沙金坝向斜南东翼岩体渗透性分类(区)其中N3-1、N3-2、S3-1、S3-2认为均质各向同性,其余为均质各向异性。......

2023-08-24

飞来峰条形山脊地势较陡峻,地形坡度较大,地表分水岭罗家垭口一带山岭高程1350~1650m,相对高差600~850m,地表呈现出构造侵蚀一溶蚀中山地貌特征。表4-1 龙溪河—白沙河河间地块地层岩性特征表地质构造包括断裂、褶皱和节理裂隙等不仅对岩溶的发育产生重要影响,而且对水库向邻谷产生岩溶渗漏也起着一定控制作用。主要构造型式为碳酸盐岩建造组成的飞来峰岩体,以及滑脱面前、后缘边界的茅亭断裂、龙溪断裂。......

2023-08-24

但也提出对不符合这种规定的趾板地基,例如强风化或有地质缺陷的基岩可以采取专门的处理措施后加以利用,为此,紫坪铺工程进行了趾板地基岩体质量分级。......

2023-08-24

据人工露头和各勘探坑、孔揭示,堆积体由块碎石夹粘土、块碎石土和粘土夹块碎石组成。初步估计观音坪、灯盏坪、葫豆坪堆积体方量为2500万~3000万m3,观音坪、灯盏坪、葫豆坪一带,由白云质灰岩、灰岩块碎石组成,内夹粘土条带及团块,风化强烈。整体结构密实,接近地表偶见架空现象。图5-1 堆积体分区示意图Q①块碎石土:以细颗粒为主,块碎石悬浮于细粒之中,块碎石成分为泥灰岩、灰岩、炭质页岩。图5-2 堆积体纵1—1剖面示意图......

2023-08-24

晚三叠纪末,印支晚期强烈的构造运动,在南北向不均匀挤压作用下,致使枢纽区内的须家河组及其以前的所有地层发生变形,成生和发展了北东向短轴褶皱和与之平行、倾向北西的一系列逆冲断层,以及层间剪切错动带。燕山运动对枢纽区影响不甚明显,表现为振荡性质的升降活动,仍继承了印支运动的方式。工程区构造形式主要由北东向短轴褶皱和与之平行、倾向北西的一系列逆冲断层,以及层间剪切错动带组成。......

2023-08-24

从表11-13水位拟合结果来看,计算水位与观测水位拟合较好,但是由于观测孔一般要穿过多层砂岩和页岩,这给模拟带来一定的偏差。表11-13 1992年3月观测水位与计算水位拟合结果相应于拟合水位反求得到的各区渗透系数主值、主方向和当量渗透系数及渗透张量列于表11-14、表11-15中。......

2023-08-24

综合地面地质调查、各种数学模型的分析计算及物理模型试验成果,对堆积体稳定性可得出如下评价:地面地质测绘和调查访问,堆积体未发现大规模变形迹象。两者结论基本一致,即天然状态下堆积体整体和局部均处于稳定状态。霍克圆弧法算图判断的是堆积体灯盏坪、葫豆坪前沿局部稳定问题,结论与上述方法相似。......

2023-08-24

相关推荐