尤以①组发育,基本控制950m马道以上边坡形态。Ⅳ—1区,位于坝轴线上游980m高程以上,由含煤中厚层中细粒砂岩组成,图9-10 左岸坝顶边坡稳定性分类及分区卸荷拉裂。......

2023-08-24

9.2.3.1 基本条件

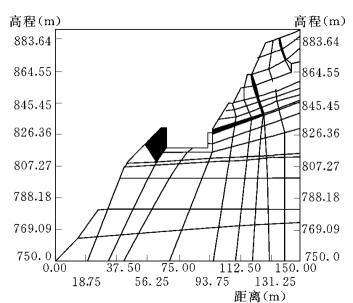

边坡后缘高程985~1002m,溢洪道挑流段最低高程775m,边坡最大坡高约260m,是工程区最高的边坡,边坡坡比1∶0.5~1∶0.75,局部1∶1.0。边坡共设7级马道,并在983m、972m、954m高程设宽度不等的平台。

该段处于沙金坝向斜南东翼,边坡坡面与岩层层面大角度相交(约70°)。边坡岩体内发育层间剪切错动带L10、L9,破碎带倾向上游稍偏坡内。裂隙主要发育有3组:①N70°E/NW∠50°~60°;②N20°W/SW∠50°~60°;③N40°E/SW∠45°~50°。地形较陡,多处于强卸荷(强风化—弱风化上段)带内,岩体松弛,结构面发育,多有锈蚀和泥质充填。边坡顶部开口线至930m高程附近开挖保留有崩坡积块碎石土。

9.2.3.2 边坡总体稳定性

边坡下部岩层走向与坡向大角度相交,对边坡整体稳定性有利。但结构面较发肓,相互切割组合,且边坡风化卸荷作用较强,对边坡局部稳定不利。天然状态下边坡整体处于稳定状态,开挖边坡CSMR岩体分类以Ⅲ~Ⅳ类为主,局部Ⅴ类,为局部稳定—不稳定,可产生小—大规模的平面或楔形体滑动。

采用二维弹塑性有限元方法模拟开挖情况:边坡分三次开挖,塑性区分布图分别见图9-5、图9-6。从分布图可看出,如果无组合裂隙存在时,或者组合裂隙没有相互连通时,溢洪道边坡开挖后稳定性较好;如果组合裂隙相互连通后,并且处于不利组合时,溢洪道开挖后被组合裂隙切割的岩体会发生局部破坏;发生Ⅶ度地震时,考虑最不利情况,外侧部分将失稳。

图9-5 边坡分三次开挖(第二次开挖)塑性区图

图9-6 边坡分三次开挖(第三次开挖)塑性区图

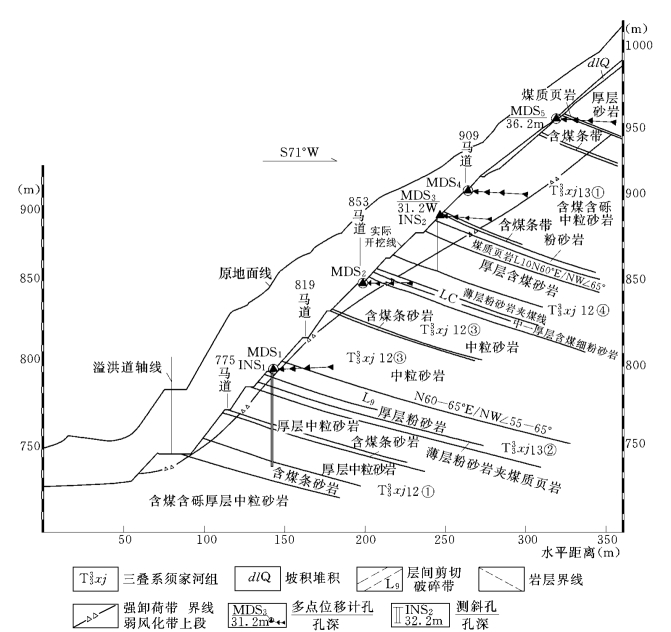

9.2.3.4 边坡稳定计算

采用刚体极限平衡法(EMU程序)进行稳定计算(典型断面图9-7),表9-10的计算结果表明,施工期未加支护时的安全系数大多小于1,为确保溢洪道右侧边坡的稳定,需要采取大量的加固措施。

图9-7 溢洪道高边坡典型断面图

表9-10 右侧边坡稳定计算结果表

9.2.3.5 边坡处理工程措施

根据稳定性计算成果,针对不同部位采取预应力锚索、锚筋束、系统砂浆锚杆、坡面挂钢筋网喷混凝土、层间剪切错动带掏槽回填混凝土封闭、坡顶覆盖层采用混凝土框格梁或挂网喷混凝土保护以及坡面排水等综合处理措施。

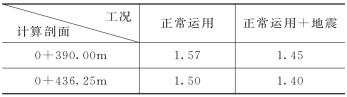

9.2.3.6 边坡加固处理后的稳定性验算

根据实际施加的单宽锚固力:0+390m剖面为950t/m;0+436.25m剖面为700t/m,加固后稳定性验算结果见表9-11,计算表明,正常运用情况下安全系数大于1.5,正常运用+地震时安全系数1.40以上,计算表明边坡稳定。

表9-11 稳定验算成果表

9.2.3.7 边坡稳定性监测

在溢洪道下段边坡桩号0+435.00m布置1个主要观测断面,设5套4点式位移计、2个测斜孔和2支渗压计,布置主要针对L9、L10破碎带。在桩号0+390.00m布置1个次要观测断面,设3套4点式位移计、1个测斜孔和1支渗压计。在桩号溢0+350.00m布置1个辅助观测断面,设2套4点式位移计、1个测斜孔(见图9-8)。

图9-8 溢洪道高边坡监测仪器平面布置图

INS1—测斜孔编号;MDS1—多点位移计编号

该段边坡共安装10支位移计(MDS1~MDS10),仪器安装初期均以微小的速率向坡外方向蠕变,随后进入一段较稳定时间,受锚杆、锚索钻孔施工的扰动影响,测值出现小量波动变化,随着锚杆、锚索安装完成后,坡体得到加固处理后,岩体受拉,向坡内发生位移,测值表现为负值,其中MDS4比较明显,测值在-6.0mm以上。从位移计监测成果看,坡体变形很小,且大部分坡体在锚索张拉后的变形为负值,分析是锚索张拉引起。

位于0+435m剖面上的INS1和INS2测斜管位移—深度关系曲线光滑,在深度18~22m出现小量的错动变化,分析可能是边坡开挖引起煤质页岩层应力调整所致,但变形总量很小,仅几毫米,且位移随时间没有进一步发展,可以认为此部位坡体无明显异常。

在测斜孔INS1~INS3和INS5、INS6的底部各埋设了1支渗压计。从各孔的水位值及其变化过程看,溢洪道边坡的地下水是不连通的,PS4部位的水位波动变化幅度最大(20m左右),目前,PS5部位的水位在2003年8月以后趋于稳定,INS1和INS3孔内无水。

监测结果表明,加固后的边坡现状处于稳定状态。

有关紫坪铺水利枢纽工程重大工程地质问题研究的文章

尤以①组发育,基本控制950m马道以上边坡形态。Ⅳ—1区,位于坝轴线上游980m高程以上,由含煤中厚层中细粒砂岩组成,图9-10 左岸坝顶边坡稳定性分类及分区卸荷拉裂。......

2023-08-24

沟及其两侧有一些厚3~14m的块碎石土分布,边坡岩体由中细粒砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩及煤质页岩等组成,它们不等厚韵律互层,在向斜两翼对称出现。泥质粉砂岩和煤质页岩性状较软弱,具遇水软化、失水崩解特性,煤质页岩受层间剪切错动形成L12破碎带。监测表明,处理完成后的边坡已处于稳定状态。......

2023-08-24

枢纽区地下水为多层裂隙水,煤质页岩和泥质粉砂岩相对隔水层,砂岩透水。裂隙水以顺层运移为主,垂直层面方向水力联系微弱,含水总体不丰,多以滴水为主、少量线状流水。枢纽区两岸地下水位较低,在坝肩接头处的左岸ZK68孔仅为781.36m、右岸ZK61孔为791.67m,远低于正常蓄水位877m。经地下洞室开挖揭示,水文地质条件与前期勘察是一致的。区内地下水、河水、沟水水质分析表明,均属低矿化度碳酸钙镁水。......

2023-08-24

在泄洪洞、冲沙放空洞、引水发电进水塔等主体建筑物荷重较大,地基中由于煤洞的存在,在自重及动水压力作用下易产生变形,有可能造成上部建筑物产生变形、移位和不均匀沉陷,甚至破坏。据中国建筑工业出版社2003年《注册岩土工程师专业考试复习教程》,当建筑物处于小窑采空区影响范围内,可按下式验算地基的稳定性。这些段基本分布在泥质粉砂岩夹煤质页岩中。因此在地基处理时应引起高度重视。......

2023-08-24

但也提出对不符合这种规定的趾板地基,例如强风化或有地质缺陷的基岩可以采取专门的处理措施后加以利用,为此,紫坪铺工程进行了趾板地基岩体质量分级。......

2023-08-24

对同一重大地质问题,采用不同的分析研究方法,相互论证结果的可靠性。为查清极其复杂的地质条件,深入论证重大工程地质问题,确保基础资料的可靠性奠定了坚实的基础。为工程提前1年顺利建成起到了重要的作用,取得了巨大的经济效益和社会效益。紫坪铺工程自2005年9月30日蓄水、发电以来,一直安全运行。......

2023-08-24

紫坪铺水利枢纽工程地下洞室均布于右岸,由内向外依次为1号和2号泄洪洞、4条引水洞及冲砂放空洞等7条洞室构成。由于地质前期和施工准确预测,相关各方高度重视,施工中采取有效的施工方法和严格的安全预防措施,杜绝了重大安全事故的发生,保证了地下洞室施工工期。......

2023-08-24

相关推荐