2)当形态构成元素之间同时存在尺寸差异和位置差异时,尺寸差异决定元素间的主次关系,尺寸较大的是主要元素,成为构图中心。这两座建筑立面均采用中心轴对称的构图手法,左右两部分的尺寸与位置关系相同,建筑师通过对左右两部分构成元素复杂程度的差异化处理手法,使其产生主次对比关系,从而完善构图。......

2023-08-24

人视觉观察到的物体形态差异可以是客观存在的,也可能是由于视错觉产生的视觉差异。人对于建筑形态的认知大部分是通过视觉观察而得到的,因此视错觉就成为建筑构图以及形态构成中不可忽视的因素。

视错觉本身是无害的,运用得当甚至会成为一种设计手段,使建筑达到意想不到的设计效果,但是多次重复的视错觉会使视错觉进而成为“视幻觉”,视幻觉严重的话会产生病理性特征,可能会导致精神分离症和癫痫等精神疾病产生,因此对于视错觉的使用应当保证适度的原则。

1.视错觉的定义

对于视错觉的定义方法有很多,其中生理学的观点认为视错觉是由于人眼结构以及人脑视觉分析系统的特殊性,使人观察物体时,视觉实际观察到的内容与主观认识之间产生偏差的现象。

心理学家则认为视错觉是由于人观察物体时基于“经验”或者不适宜的参考物而形成的错误判断和感知;是人们视觉捕捉到的不符合事实的知觉经验;是在特定条件下对客观事物产生的某种固定倾向的歪曲知觉。

结合以上两种观点,可以得到以下定义:当人观察事物时,因各种生理和心理原因而导致视觉上的偏差,这种视觉上与客观现实之间的偏差就是视错觉。

2.视错觉产生的原因

视错觉产生的原因有很多种,可以分为内部因素与外部因素。

内部因素是指由人自身的生理和心理因素产生的视错觉。人视觉的产生是由眼识别观察物的属性(颜色、大小、形状等),再将信号传递给大脑进行判断,视错觉的产生是因为有时眼睛还没有完成对观察物的识别,大脑就已经做出了判断。

生理上:人眼无法正确识别观察物与其结构有关:瞳孔随着光线发生变化,眼睛肌肉及球体在观察不同的物体而发生变化,在视网膜上产生对观察物的成像误差。

心理上:与人生存环境、生活经验以及在此基础上形成的本能反应有关,在大脑神经中枢分析视神经传来的信息时,对观察物体在视网膜所成的图像信息产生心理性理解误差。

外部原因是指由于特殊环境导致的无法准确接收被观察物的信息。比如光的折射与反射、环境中的不当参照物、配色方式、线条的排列方式等。

当内部因素与外部因素只存在其一时,未必会产生视错觉。通常情况是当外部因素与内部因素同时发生时才会出现视错觉。

3.建筑构图中的视错觉

视错觉种类很多,其中与建筑构图关系最紧密的有以下几种:线段长度错觉、面积大小错觉、图底视错觉、形态错位与扭曲错觉、完形错觉、残像错觉。其他复杂的视错觉在建筑构图中不常用到(例如矛盾空间等),在此不加以赘述。

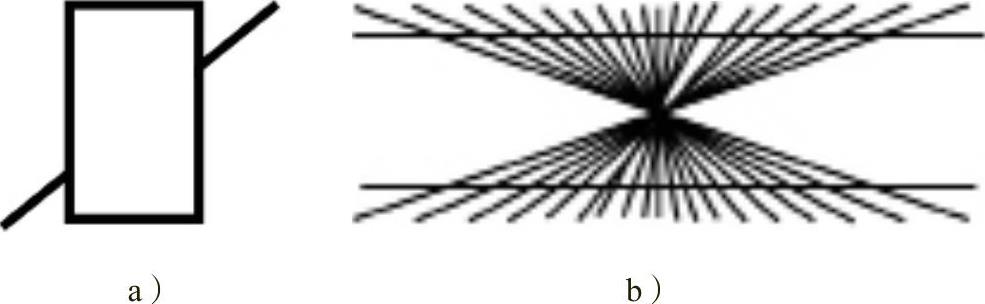

(1)线段长度错觉 研究线与线长度之间的视错觉关系。长度相同的线段,由于位置或参照物的差别,使观察者感觉其长度存在区别。如图2-56a所示的两条相等长度的线段AB和CD相互垂直,因为垂直线段AB的端点B位于线段CD的中央,观察习惯会使人们用AB的总长度与CD的一半长度进行对比,因此觉得线段AB长于CD,该例子是由线段间的位置关系而导致的视错觉,这是著名的“菲克错觉”。如图2-56b所示的两条平行线段的长度相等,在线段两端都加上箭头,上面的线段箭头方向向外,下面的线段箭头方向向内,此时观察两条线段,会感觉下面的线段长度长于上面的线段,产生这种错觉的原因在于其作为参照物的箭头的差别,方向向内的箭头使线段产生向外延伸的感觉,这就是著名的“莱尔错觉”。

图2-56 线段长度错觉

a)菲克错觉 b)莱尔错觉

“菲克错觉”和“莱尔错觉”运用于建筑设计中,成为控制建筑尺度感的有效手法,对于限高和建筑密度要求严格的基地,可以通过长度视错觉的手法增大建筑视觉尺度。例如,通过强化建筑立面的竖向划分,使建筑显得比实际高耸;而加强立面的横向划分或在横向划分的边界设置一定的限定会使建筑显得更加敦厚稳重。

(2)面积大小错觉 研究面与面之间关系带来的视错觉。面积大小视错觉也可由参照物的性质差异所形成,如图2-57a所示的“艾宾浩斯视错觉”中两个完全相同的圆形,因环绕它的参照物面积大小不同,使第一个圆感觉比第二个圆小。

当无其他参照物时,面积大小视错觉同样会出现,如图2-57b所示的面积完全相同的两个正方形,左侧的是边处在水平和垂直方向,右侧的是对角线处在水平与垂直方向上,其摆放方式的这种差别,在对比时,感觉右侧的正方形面积要大于左侧的,原因是人的视觉习惯在对比图形大小时会首先对比水平向与垂直向的长度,正方形的对角线大于边长,所以产生右侧正方形面积偏大的错觉。

图2-57 面积大小错觉1

a)艾宾浩斯视错觉 b)矩形摆放方式差异产生的视错觉

相对位置的差别也是产生面积大小视错觉的因素,如图2-58a所示的面积相等的两个梯形,沿水平方向并列放置时,视觉感觉与客观情况一致(面积相等),当如图2-58b所示改变两个梯形的相对位置,使之沿一条斜边的方向上下叠加,此时,处于上方的梯形感觉比下方的梯形大,产生错觉的原因是上面的梯形水平向右侧凸出,给人水平向略长的错觉。

图2-58 面积大小错觉2

a)水平并列摆放 b)上下沿斜边方向摆放

建筑设计中的平面与立面构图中都可以运用面积大小视错觉进行设计。例如,建筑立面上面积相同的菱形窗洞显得比正方形窗洞大,此时,在相同窗地比和相同室内进光量的前提下建筑立面上的窗墙比例关系发生变化。

(3)图底视错觉 本节第一部分关于完形心理学的相关内容中已经介绍过图底关系是完形心理学的基础理论,可分为“稳定图底关系”与“可逆性图底关系(互为图底关系)”,图底视错觉主要发生于可逆性图底关系,是在图与底相互转换时产生的视错觉。

图底关系也是形态构成中元素间关系的重要一种,尤其多用于立面与平面构成中,图底转换案例中最有名的“鲁宾之杯”是由丹麦心理学家鲁宾在1920年研究发现,如图2-59a所示,其中白色部分与黑色部分互为图底,当黑色部分做底时,图片中呈现出白色的杯子图案,当图底关系发生转换,白色部分成为底时,则图片中呈现出两张黑色的对视人脸图形。如图2-59b所示的《彼得与狼》的海报是运用这样的图底转换进行平面构图,如图中可以看到雪白地面形成的彼得的侧面人脸图形与深褐色的狼的身体图形互为图底关系。

图2-59 图底视错觉

a)鲁宾之杯 b)《彼得与狼》海报的图底视错觉

由以上两个例子可以看出,要形成图底视错觉(图底转换),构图需要具备如下条件:构图互为图底的两部分色彩上存在巨大反差,相近色之间无法形成这样的关系;构图中两部分间的界限可以同时形成两种不同的图形。

图底关系的视错觉通常运用于建筑与环境关系的营造中,建筑是环境的一部分,通常情况下在人的视觉感知中建筑是“图”、环境是“底”。但通过特定的构图手法,通过特定的角度会出现相反的效果。如图2-60所示,建筑与环境间形成互为图底的关系,当视线穿过两建筑之间由金属框架坡顶限定的空间所看到的湖景产生了锥体图画的效果。建筑设计中通过类似特殊的限定而产生图底错觉的方式还有很多,中国传统建筑中月亮门与园林景观之间也是这样图底交错的构图形式。

图2-60 建筑与环境的图底视错觉

(4)形态错位与扭曲错觉 形态的错位和扭曲是因为构图中的其他形状对观察对象产生干扰,使之产生与实际情况不同的视觉效果。如图2-61a所示的“波根多夫错觉”:一根直线被一个矩形从中打断,此时给观察者的感觉是位于矩形两侧被打断的两部分并非处在同一直线上,而是发生了上下交错,且直线与水平向的角度越大,错位感越明显。

如图2-61b所示,两条平行线分别穿过集中于一点的放射线,此时原来的两条平行直线在放射线的作用下发生扭曲,形成弯曲感而不再平行。这种经典幻觉由19世纪初德国心理学家艾沃德·黑林首先发现,因此被命名为“黑灵错觉”。

图2-61 错位与扭曲错觉

a)波根多夫错觉 b)黑灵错觉

“黑灵错觉”的原理可以运用于有特殊要求的室内空间设计中,例如室内运动空间中运动场处于空间中心,是视线交点,采用黑灵错觉的手法进行室内效果处理可以从视觉上拉高运动场上空的高度,产生良好的观看效果。

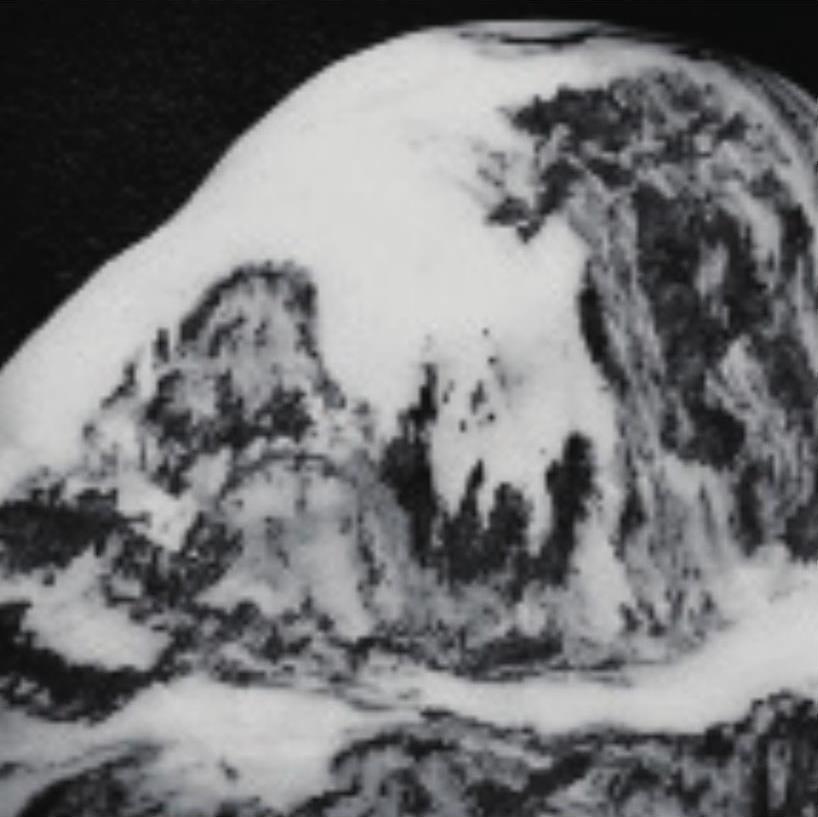

(5)完形错觉 根据本节第一部分关于完形心理学(格式塔心理学)的论述部分以及介绍关于完形的相关理论,完形错觉(闭合错觉)可看作其中整体原则和封闭性完形的另一种论述方式。人的视觉习惯会将零碎的图形组合成自己认为熟悉的整体形态,如图2-62所示的天然石上的表面肌理,本身是一些天然形成、并不相干的纹理,但人视觉和心理感觉会不自觉地将其“联想”成国画中的山水画,并且这样的完形联想是在观察过程中逐步加深、明确的,正是因为中国山水是中国人所熟知的,且两者间具有相似性,如果是其他民族没有接触过中国国画的人则不会产生这样的完形联想。

图2-62 天然石表面图案

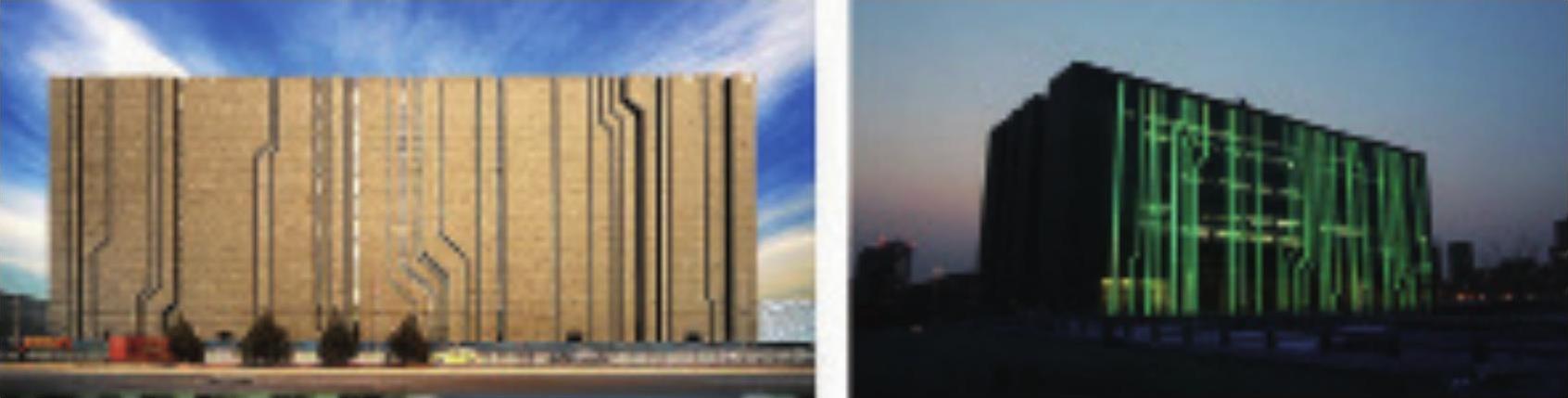

合理运用完形错觉成为建筑构图中一种有益尝试,建筑形式本身是由各种建筑构件组合而成的整体,然而过于具象的组合会使建筑设计显得生硬而缺乏活力,而通过完形手法对建筑构图要素进行有目的拆解、重组,是进行建筑构图的有效手段。如图2-63所示为都市实践建筑设计有限公司设计的数字北京大厦。其建筑外立面整体采用封闭的实墙,墙体表面开若干纵向的折线玻璃窗,这些折线竖窗在墙面图底的映衬下组合成为完整的图形,对于熟悉物理和数字化技术的人很容易将其联想为“电路板”形式,这是针对建筑使用者的特殊的具象完形。

图2-63 数字北京大厦建筑外立面设计

(6)残像错觉 人能看见物体是由于光线照射与物体表面形成反射光线投射到人眼视网膜上产生图像。人眼对物体残像映像具有短暂记录功能,这种现象称为“视觉残像”,也是残像错觉的成因。观察物体的时间越长,视觉残像的效果越明显。

视觉残像可以划分为正残像和负残像两种。正残像是停止观察物体后,物体原有的形态、色彩等信息停留在视网膜上。比如长时间看人造光源(灯泡)时,再将视线移到白墙上,人造光源的原形影像就会出现在眼前。负残像是眼睛在停止观察物体后,物体原有形态、色彩等信息在人的视网膜上呈现出负片的效果,仍然在视网膜停留一段时间。例如,在观察红色气球一段时间后,闭上眼睛,眼中就会出现一个绿色的气球。

有关建筑构图解析:立面、形体与空间的文章

2)当形态构成元素之间同时存在尺寸差异和位置差异时,尺寸差异决定元素间的主次关系,尺寸较大的是主要元素,成为构图中心。这两座建筑立面均采用中心轴对称的构图手法,左右两部分的尺寸与位置关系相同,建筑师通过对左右两部分构成元素复杂程度的差异化处理手法,使其产生主次对比关系,从而完善构图。......

2023-08-24

本书内容分为五部分:构图与建筑构图、构图要素、形态与形态构成、建筑构图基本方法、建筑与建筑构图。形态构成是建筑构图的核心,这部分内容着重讲解如何使用各种手段将构图要素按照美学原则组合成统一形态。空间构图又从内部空间、过渡空间与外部空间交互三方面进行讲解,其中平面构图的相关内容也融进空间构图中进行说明。图0-1 本书内容结构图......

2023-08-24

而各种空间尺度与空间形式则需要坚固、合理的结构体系支撑。也因此,本书中并未将平面构图作为一种构图形式讲解,而是将其纳入空间构图中进行分析。比例是空间构图中的重要因素,也是进行空间构图的主要手段。例如,宇宙空间、天体空间等。范围界限以内的空间称为内部空间,内部空间都是有限空间。......

2023-08-24

日本建筑师芦原义信用这句话表明了空间、建筑与人的关系。建筑空间设计的实质就是处理环境与环境、建筑与环境、建筑与建筑、人与建筑、人与环境之间的关系。而绝对分隔的建筑内部空间易给使用者带来压抑的心理感受,人长期处于压抑的心理状态会严重影响人的心理和生理健康。室外活动场所通常被作为过渡空间或缓冲空间联系建筑内外空间。......

2023-08-24

例如古希腊建筑构图元素中的柱式重复排列和黄金分割比例,中国古代建筑中的对称等。以上三原则即是形态构成原则也是建筑构图原则。建筑构图的三个基本原则来自于“均衡、稳定、统一和变化”等美学原理。好的建筑构图成果要达到这三原则的标准,建筑师除了解建筑掌握建筑构图手法外,还需要了解形态相关概念、视觉要素属性、几何学要素属性与关系及完形心理学相关理论。......

2023-08-24

直到19世纪,德国的一部分哲学家、艺术评论家和美学家才开始使用“空间”这个概念来讨论与批评建筑。因此,对于空间概念的溯源应从对古希腊的“空间”概念入手。近代西方世界建立起的空间的概念是源于牛顿的物理学理论。在此前提下,“布扎”体系吸收了具有现代性的“空间”概念,并很快将“空间”概念与传统的建筑“构图”原理相结合。新中国建筑“空间构图”的概念与理论引入主要源于苏联。......

2023-08-24

“建筑中的人体比例”则是指建筑中运用与人体比例相近的比例关系进行设计。因此,关于人体与建筑涉及两方面内容:静态人体尺寸与动态人体尺寸。图4-11 《建筑十书》中的人体与柱式的比例关系多立克柱式被称之为“男性之柱”,爱奥尼柱式与科林斯柱式则被称之为“女性之柱”。除柱式外,古希腊、古罗马建筑立面与平面构图中也随处可见人体比例关系。......

2023-08-24

建筑艺术被誉为艺术之首,设计中更是将比例的作用发挥到极致。因此建筑设计中的比例设定就需要辅助线的协助。在古希腊辉煌的建筑史中帕提农神庙无疑是其中最为璀璨的明珠。而9∶5也成为故宫建筑群中最常见的比例关系。......

2023-08-24

相关推荐