到了近代,经验的心理学迅速发展,成为哲学心理学的主流,主要探讨知识经验是怎样产生的,属认识论问题。经验主义心理学思想产生于英国,鼻祖是培根,重视感官经验的作用。理性主义心理学思想产生于法国,鼻祖是笛卡尔。在自然科学中,对心理学发展影响较大的是生理学和物理学。达尔文的进化论对心理学产生了巨大影响。但结果表明对动物智力的测量并非易事,最终认识到这是一项无意义的工作。......

2023-11-06

视觉审美:审美活动是人的视知觉与心理活动共同作用的结果。美是人对于观察物的主观感受,每个人对于美的认知不同,即每个人都有各自的审美观。但有些对美的评判原则有其通识性,现代建筑美学理论可以分为形式主义和表现主义两大类:

形式主义美学理论认为:美是形式的特定关系产生的效果,形式关系包括尺寸与尺度关系,色彩关系、比例关系、形状关系等。美蕴含于形式本身或其直觉之中,或是由形式、直觉激发而来的一种情绪。美感是一种情绪,与它的涵义和外来概念无关。这种美学思想,激起建筑设计中比例至上的观念,设计师将着眼点定位在长、高、宽等数学尺寸和比例关系中。一大批建筑师在形式、形状、模数、模度中追求建筑美。

表现主义美学理论的基本概念:首先了解作品的功能、使用目的、所要表达的意义与概念,美来自于表达得是否“恰当、得体”。黑格尔的美学思想:“以最完美的方式来表达最高尚的思想那是最美的。”叔本华认为:“艺术是通过意志(欲望、力量)和行动(体量、材料)之间基本的、必然的斗争而获得价值的。”

形式主义者和表现主义者都针对各自的理念发表了很多相关专著,并创作出大量设计作品对其加以论证。

完形心理学:格式塔心理学(Gestalt Psychology),Gestalt一词源于德语,意为整体和完形,因此格式塔心理学又被称作完形心理学,是西方现代心理学的主要学派之一,诞生于德国,该学派的创始人德国心理学家韦特海默(M·Wertheimer)于1912年在法兰克福大学做了似动现象(phi phenomenon)的实验研究,随后发表论文《移动知觉的实验研究》对其进行描述,该研究被认为是完形心理学派诞生的标志,其代表人物还有科勒(W·Kohler)与考夫卡(K·Koffka)。完形心理学的初期研究是在柏林大学实验室内完成的,所以也被称为柏林学派,但最终在美国得到进一步发展。该学派反对美国构造主义心理学的元素主义,同时反对行为主义心理学的刺激反应公式,主张研究意识和行为,强调整体性,认为整体并非部分之和且大于部分之和,主张以整体的动力结构观来研究心理现象。建筑构图学中“完整性与统一性”就是以此为依据。

完形的概念:“完形”的词源最早来自于奥地利学者埃伦费尔斯(Ehrenfels)的论文《论形质(Umber Gestaltguatitaten)》。论文对完形的概念及完形心理学的产生起到重要作用。他提出格式塔质及形质(Gestaltqualittat)的概念。认为对形质经验的产生绝非一般意义上的“各种感觉简单的联合”。埃伦费尔斯认为时间或空间在组织形式的过程中会产生一种新的属性。他提出的形质论认为,新的基体(四方形)不属于任何单一的基质(直线),而是由四条直线在组织过程中产生的直接经验的集合,它是一种新的元素,它具有格式塔的性质。

完形心理学派代表人物科勒(W·Kohler)认为“完形”有广义与狭义之分,“广义的完形”是指“通过视知觉的经验组织形成的整体”。“狭义上的完形”是指形式或形状的集合,即物体所具有的一般物质性质。而格式塔心理学认为:“形”的性质是原有的客体本身所不具有的“形”而是作为一个统一的整体被视知觉所感知,而后才被思维分解成部分进一步的理解。它涉及物体本身的形式逻辑,而不是物体本身的物理属性上的形式。

完形涉及视觉艺术和心理学两个领域:视觉艺术领域的格式塔心理学着重研究视知觉感知外物时的一般规律及人的思维活动中对视觉形象再组织的作用,格式塔理论学派认为美观的艺术作品应当具有完整性和有序性,良好的艺术构图是按照一定形式的逻辑进行的。心理学领域的格式塔心理学主要研究目的是进一步揭示人类心理和视知觉的一般性机制,从而总结出完形的概念。

格式塔心理学的主要理论观点是“心物同形(isomorphism)”理论,也可称为“心物同机”理论。该理论的提出是格式塔心理学派用于解释格式塔的理论来源和视知觉组织原则。该理论认为人的思维具有完形化的特性,当接触到具有组织关系的环境时,无论此种关系是显性或者隐性,都会在思维中生成一个与之同形的“模型”,这就是“同形论”。视知觉感知到的“形”所具有的结构关系和资质秩序与作为意识基础大脑所形成“模型”的关系与秩序是一致的,但并非绝对的一一对应关系。考夫卡在《格式塔心理学原理》一书中将“心物同形论”总结为“行为场”和“生理场”之间“形与形”的关系问题。他将“心物同形理论”分解为“心物场(psychophysical field)”和“同形论(isomorphism)”。心物两极之间所形成的场就是人们认识世界的载体,心物场包含着外部环境和内心世界的双向感知。视知觉在经验过程中获取外界信息时具备同形或是交叉同形的特征,使得人们对事物的认同并不需要绝对的等同。

格式塔心理学派总结视知觉组织理论:“图——底”关系、相似原则、接近原则、连续原则和封闭原则,这五大理论渗透入艺术美学和建筑构图的方方面面:

1)“图——底”关系,“图——底”关系是最基本的完形组织理论,是视知觉组织原则的基础。格式塔心理学家认为,视知觉会自然将视域内的所有图像分为图形和背景两个部分,图形相对于背景来说更加实在,从中突显出来作为视觉中心。而这种突显又源于图形具有整体性的倾向。只有完整的图形才会被知觉从背景中抽离出来。该原则的对象一般是平面或者立面构图,而在具体的构图设计中,图与底的关系有时也并非绝对,有时会互相转换,当图、底具有相同的视觉强度时,就彼此互为图底。如图2-38所示,图底关系可以分为稳定性图底、可逆性图底(互为图底)两种。图2-39所示为建筑立面中三种图底关系的运用实例。

图2-38 构图中的“图——底”关系

a)稳定性图底 b)、c)可逆性图底(互为图底)

图2-39 建筑立面“图——底关系”实例

2)相似性完形,韦特海默(M·Wertheimer)于1923年发表论文《Laws of Organization in Perceptual Forms》对相似性定义如下:相似性法则是众多完形法则(Gestalt Principles of perception)其中之一,主张相似元素会被看作同一组或统一模块,因此比不相似元素更让人觉得有关联性。

构图相似性是指构成元素某一视觉属性(大小、形状、颜色、材料、肌理、方向、体量等)的相似性而使其趋向于形成一个整体。彼此相似的部分比其他部分有较大的趋向性,其中有多个视觉要素相似的部分其趋向性更强。而元素的视觉属性越少其形成整体性的效果也越明显,因此通常用平面简单图形进行构图的相似性分析,较复杂的构图中也将构成元素进行简化处理以探寻它们之间的关联。

通过元素相似性所产生分组效果,会降低设计的复杂性,并增加设计元素之间的关联性。相反,缺乏相似性的设计会令人觉得有多个不同关系,增加了元素间的差异性。

在元素的基本属性中颜色的相似会产生最强的分组效果,颜色越少其分组效果越强,随构图组成颜色的增加,分组效果也随之减弱。

大小是仅次于构图中元素分组的属性,但人视觉对于大小的判断通常会产生误差,第四部分关于“视错觉”的论述中会谈到色彩、形状等因素影响元素大小判断的实例,但当构图元素的其他基本属性(颜色、形状)均一样的情况下,大小就成为重要的分组依据。

形状的相似性是最薄弱的分组策略,通常在颜色与大小完全相同的情况下配合使用。

如图2-40所示的简化图形中形状分为圆形和正方形,颜色有深色和白色,其中圆形趋向于一个整体构图,方形趋向于一个整体,而白色的圆形趋向性更强。

图2-40 相似性完形

建筑设计中元素间通常会使用相似性的分组关系来确立构图的完整与统一性,如图2-41所示的两个建筑立面构图中的窗洞形式采用不同形状与规格交错搭配的方式,建筑师选取的窗洞形式整体可以按照大小和形状进行分类,因此虽然交错穿插但给人的视觉感觉并不凌乱。其中图a中的立面中窗洞形状属性差异巨大,矩形与正方形的相似度偏高形成一类分组,而圆形窗洞则与之产生对比,而图b中的窗洞形状是由各种比例矩形组成,且窗洞部分均为深色区域,但大小差别明显,因此该立面构图中的窗洞元素产生大小分组效果。建筑立面的门窗开洞方式与表皮肌理形式是建筑设计中使用相似性原则的其中一方面,建筑平面与形体设计中经常运用相似性达到完整、统一的构图效果。

图2-41 建筑立面构图元素相似性实例

3)接近性完形,接近性原则是指图形组成部分中距离较为接近的元素趋向形成一个整体。此处的距离可以是元素间的平面距离或空间距离,而非图形距离观察点的距离。

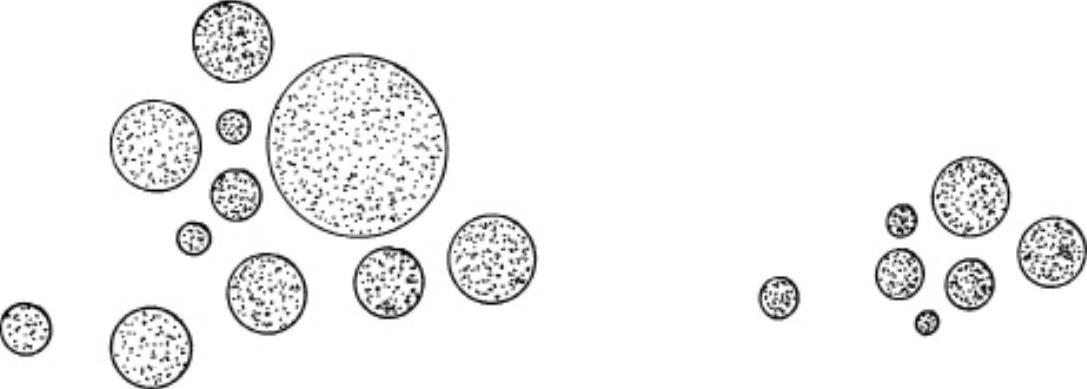

视知觉通常将构图中彼此接近的元素默认为一个分组,这种趋势不仅发生在属性(大小、形状、颜色、材料、肌理、方向、体量等)相同的元素间,属性不同的元素组合同样符合接近性完形原则。如图2-42所示的图形由大小不一的圆形组成(属性不同),因其个元素间的距离差异,构图中的分组形式并非由大小决定,而是由其距离的远近决定。

图2-42 接近性完形

由此可知,当元素之间距离存在较大差异时,接近性完形产生的分组效果强于相似性完形的分组效果。

4)连续性完形,连续性是指图形各组成元素间按照一定规律排列而趋向于形成一个整体,即视觉系统会对视知觉所接收到的视觉形象做出具有规则的连续性组合。这种规律可以是一个人们常见的形式、形状或者趋势。如图2-43所示的图形中,一个是按照直线连续性排列,而另一个是根据螺旋线由大到小依次排列,形成连续性完整图形。构成元素的大小差异(个别属性差异)不影响图形的连续性。

图2-43 连续性完形

构图元素之间的连续性通常反应为彼此间排列的数列关系(等差数列、等比数列),几何学的数列关系带来联系的韵律排列,这些韵律关系为人们所熟知,从视觉上容易产生关联性(相关内容参见第二章第一节几何学要素中关于数列的相关内容,以及第四章第四节关于韵律的相关内容)。

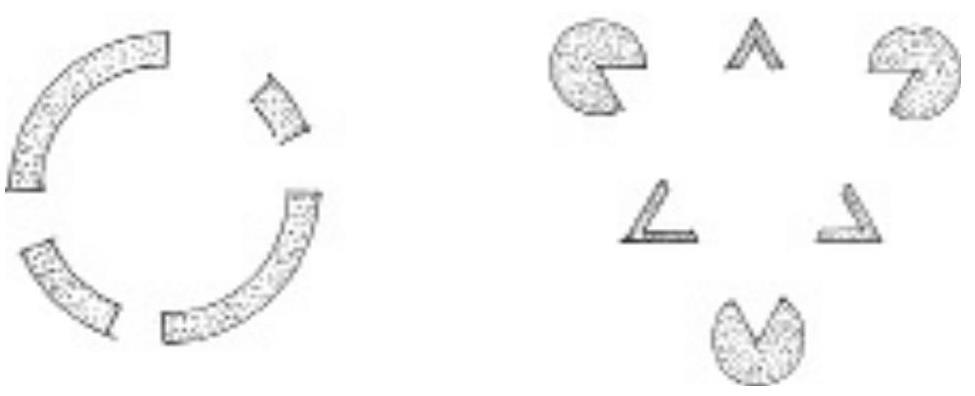

图2-44 封闭性完形

5)封闭性完形,封闭性是指各部分间彼此吸引,趋于形成一个封闭实体的完形理论。视知觉对不完满的图形具有填补缺口的趋向,使其具有完整性的倾向。人的视觉心理存在将图形整合为完整图形的趋势。这也是视觉差产生的原因之一,会在后面一节进行详解。如图2-44所示两组图形虽然构成元素间并未彼此相连而形成封闭图形,但其元素的形状和排列方式使其具有形成完成封闭图形的趋势,因此可以从构图中感觉到圆环与三角形的存在。

上述五种完形心理原则在同一个建筑构图中可能以组合的形式同时出现,建筑师进行设计时应尽量以一种原则为主,进行整体设计,而在细节上再同时考虑其他完形心理要素,做到主次分明,避免混淆。

而进行建筑形态分析时,也应将多种构图元素进行整合,将复杂元素形式加以简化、抽象,使复杂构图元素抽象为简单图形,提高形态的可读性,这也是完形心理学派提倡的两大原则:

1)整体原则:视知觉对所接受形象的认识不是其独立元素简单的相加,而是经过组织的具有整体性的“形象”。人们在观察事物时,通过视知觉系统接受并进行“整合”成为具有完整、统一的“形”,而非对外部事物的个别成分进行单一的接受,然后再进行整理认识。比如“人体”是作为一个整体的个体存在,而非由各器官组成的综合体。

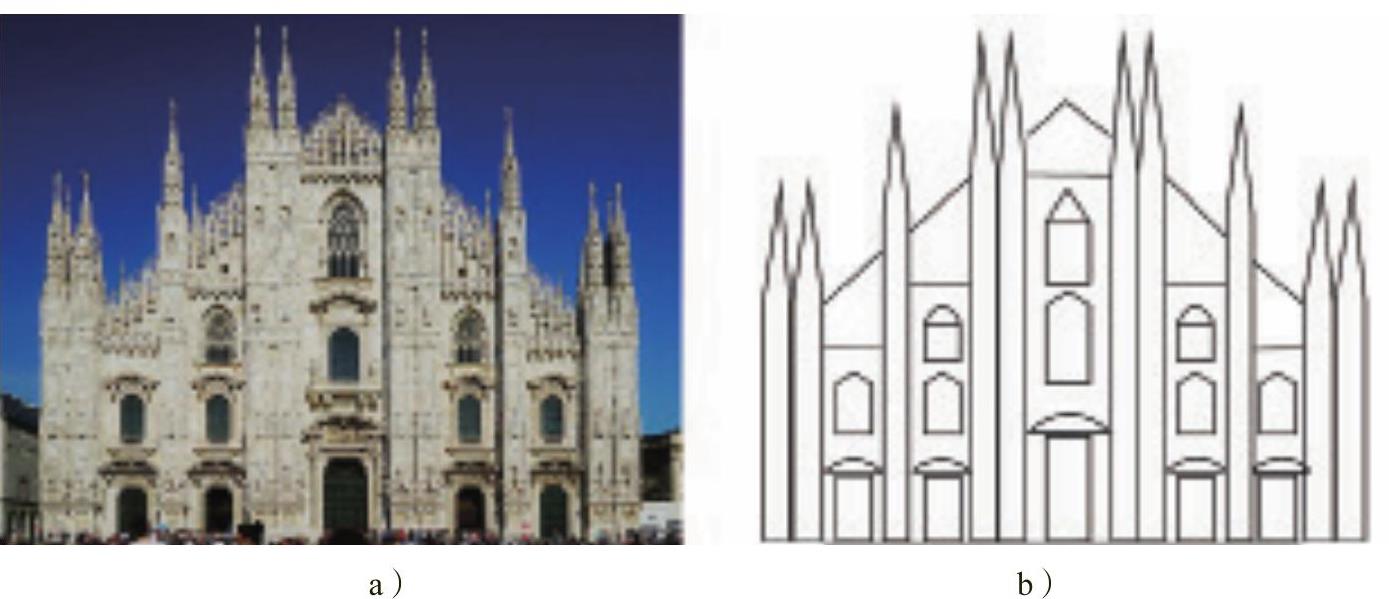

2)简化原则:格式塔心理学派认为,在视觉接受形象时,基本几何图形更易被视觉感知,因此应尽量将复杂形式简化(忽略与基本形式不相关的细部与装饰),将其归为基本几何图形(矩形、正方形、三角形、圆形),简化后的形式依然通过视知觉被组织成具有一定秩序性的整体。如图2-45所示的意大利米兰大教堂主立面,丰富的立面元素被简化成若干正三角形、矩形、切圆等几何图形,建筑整体则成为由基本几何图形构成的完整几何构图。

图2-45 意大利米兰大教堂

a)建筑正立面 b)正立面体形简化分析

整体原则与简化原则是一对互为因果的心理学完形原则,人心理上对形态的简化和整合过程也一气呵成。建筑师在进行创作时应抓住这一心理特征,创作过程应尽量由简及繁,由整体到部分。

除上述完形原则外,格式塔心理学派还提出了以下几个适用于建筑构图学的心理学原则:

1)直接经验原则:所谓的直接经验原则是指观察者通过视觉接受信息时,将个人的主观经验加入信息判断中,而导致其认为的形式同客观形式之间存在偏差。客观“形式”被观察者认识后也能转化为直接经验,人的直观经验受自身生理、心理和周围环境的影响很大,所以很多“经验”并非正确,“视错觉”也由此产生,本节最后一部分会有详细讲解。

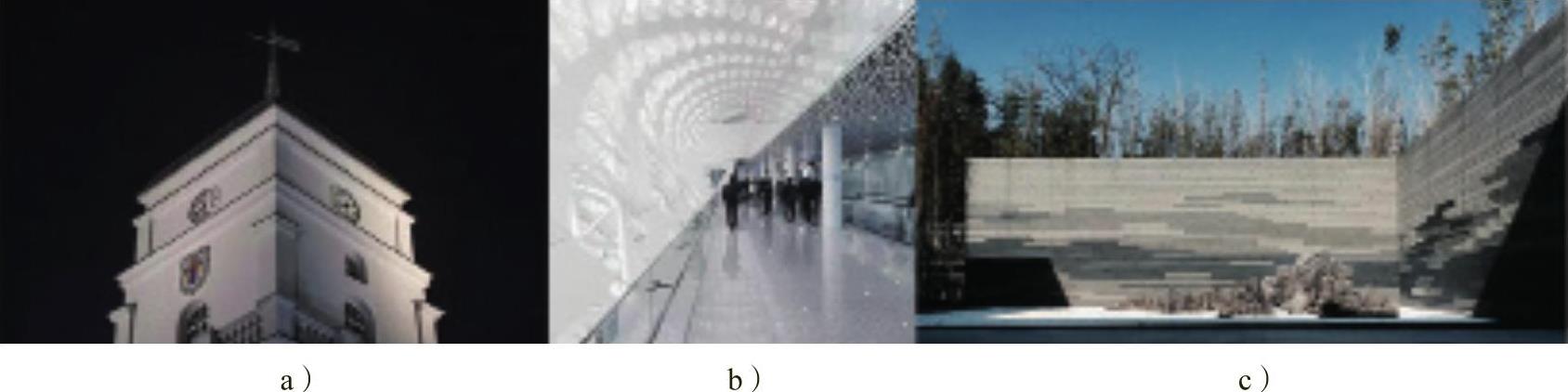

2)选择原则:德国著名的艺术评论家、哲学家阿恩海姆最先认识到视觉选择性的存在,并将其看作艺术领域里简化原则的一种具体的表现。人的视知觉作为一种积极的探索工具,对观察到的任何事物都具有高度的选择性,主动选择能更多吸引元素。视知觉的观看不等于审查,而是主动捕捉被观察事物的某一个或几个突出特征或其中与众不同的组成部分。正如同摄影,摄影师总会在其作品中刻意强调他认为最美的和最值得留下记忆的部分。人视觉心理对形体的选择是多样性的,如图2-46所示的一组建筑摄影作品,作者分别通过镜头展示建筑细部、结构、光影或者局部景观,这些细节都是摄影师主观上对镜头下建筑的“选择”。

图2-46 有选择性的建筑局部(吴小路、钱禹拍摄)

a)教堂钟楼顶 b)宝安机场室内 c)木心美术馆室外景观

3)建构原则:完形的组织具有建构性,这种建构受到主体与客体因素的制约。从客体来说,它们是构成主体的成分。并且,客体与客体之间的建构关系影响着视知觉的整体性的组织,客体与客体之间建构关系包括:时间关系、空间关系和意义关系。

4)创造原则:完形具有的创造性是视知觉所获得的意义相对于所接收对象本身客观意义而言的。这种意义可以是形式的意义:仿生建筑、具象建筑通过形式使人产生的联想;也可以是精神上的意义:纪念性建筑、宗教建筑都试图通过形式创造一种心灵上的崇高感。

建筑的象征性与意义可以来自建筑师的设计,例如柯布西耶设计的朗香教堂,他自己这样评价这个设计:“朗香与场所连成一气,置身于场所之中。对场所的修辞,对场所说话。”

图2-47 伊斯坦布尔圣索菲亚大教堂(吴小路拍摄)

建筑的意义有时又不仅来自于设计本身,如图2-47所示的伊斯坦布尔圣索菲亚大教堂,巨大的穹顶,高耸的塔楼使置身其中的朝圣者体验到无比的庄重与敬畏,而如果再了解其历史过往,以及围绕它所发生故事,会使感情中增加一份沉重。

有关建筑构图解析:立面、形体与空间的文章

到了近代,经验的心理学迅速发展,成为哲学心理学的主流,主要探讨知识经验是怎样产生的,属认识论问题。经验主义心理学思想产生于英国,鼻祖是培根,重视感官经验的作用。理性主义心理学思想产生于法国,鼻祖是笛卡尔。在自然科学中,对心理学发展影响较大的是生理学和物理学。达尔文的进化论对心理学产生了巨大影响。但结果表明对动物智力的测量并非易事,最终认识到这是一项无意义的工作。......

2023-11-06

另一传说,是亚氏学院原有一走道名Peripatos,为师生散步之处,因以得名。前期亚氏学派以提阿弗拉士特斯与欧丹姆两氏为最早,而且对于亚氏逻辑的发展贡献较大,故略述两氏逻辑研究的成熟,代表这一时期逻辑的精神。亚氏三段论式的第3格原有6个式,提氏补增第7式。在亚氏死后,逻辑之渐趋形式化,斯多噶学派的影响居多。......

2023-11-08

弗洛伊德的潜意识理论、人格结构学说以及人格发展理论在当今社会心理学有关“社会化”与“自我”等章节中仍然是重要的内容。华生认为科学的心理学要建立在可以客观观察的东西上面。这一学派的理论在社会心理学有关社会动机、自我等研究领域中有较大的影响。人本主义心理学主要用于解释人类社会动机问题。......

2023-08-01

以第一章提到的儿童注意缺陷多动障碍为例,它是常见的神经发育障碍性疾病,主要症状为多动、好冲动和易激惹,具备直觉型人格的典型特征。下面将从注意缺陷多动障碍患儿出发,探讨家庭环境对直觉型人格的影响。例如,冲动的直觉型人格学生,在回答问题方面速度很快,但是容易出错,教师对学生的自发性行为要爱护和鼓励,以免挫伤学生积极性和悟性。......

2023-11-01

华生在使心理学客观化方面发挥了巨大的作用,1915年当选为美国心理学会主席,其所开创的行为主义心理学曾号称心理学中的第一势力,统治心理学达半个世纪之久。行为主义产生以后很快风行美国乃至全球,引发了一场心理学史上的“行为主义革命”。这些实验研究,在心理学史上被誉为“经典实验”之一。1899年出版《梦的解析》,被认为是精神分析心理学的正式形成。......

2023-10-20

根据思维活动凭借物的不同分类1.直观动作思维又称实践思维,这是以实际动作为支柱来解决问题的思维过程。在个体智慧的发展过程中,儿童先有直观动作思维,而后才有具体形象思维,一般到青年期之后,才能具有较发达的语词逻辑思维,所以儿童的这三种思维有水平高低之分。而对于成人来说,上述三种思维往往是互相联系、互相渗透的。......

2023-11-06

1958年美国成立技术史学会,奥格本担任第一任主席。一战之前,美国联邦政府就强调社会计划的重要性,联邦政府中逐渐产生了社会科学顾问这个角色。在报告中,奥格本与他的助手吉尔菲兰共同撰写了题为《发明和发现的社会影响》这一部分。本章主要介绍奥格本在技术社会学方面的成就。对这一系列问题的研究形成了他的经典著作《社会变迁》。......

2023-11-27

相关推荐