图2-7 结构体系发展过程建筑功能、建筑形式、建筑高度和空间利用的需要和不断发展,促成了高层建筑结构体系、材料应用的发展。双重抗侧力体系的出现是结构体系上的一次飞跃。随后出现的框架—筒体结构、框架—核心筒结构、筒中筒结构都是双重结构体系概念的发展与应用。近年来的超高层建筑结构中,桁架筒应用逐渐增多。介绍结构体系的发展,特别是钢筋混凝土结构体系的应用和发展,不能不提到一位杰出的美国结构工程......

2023-08-23

1.概况

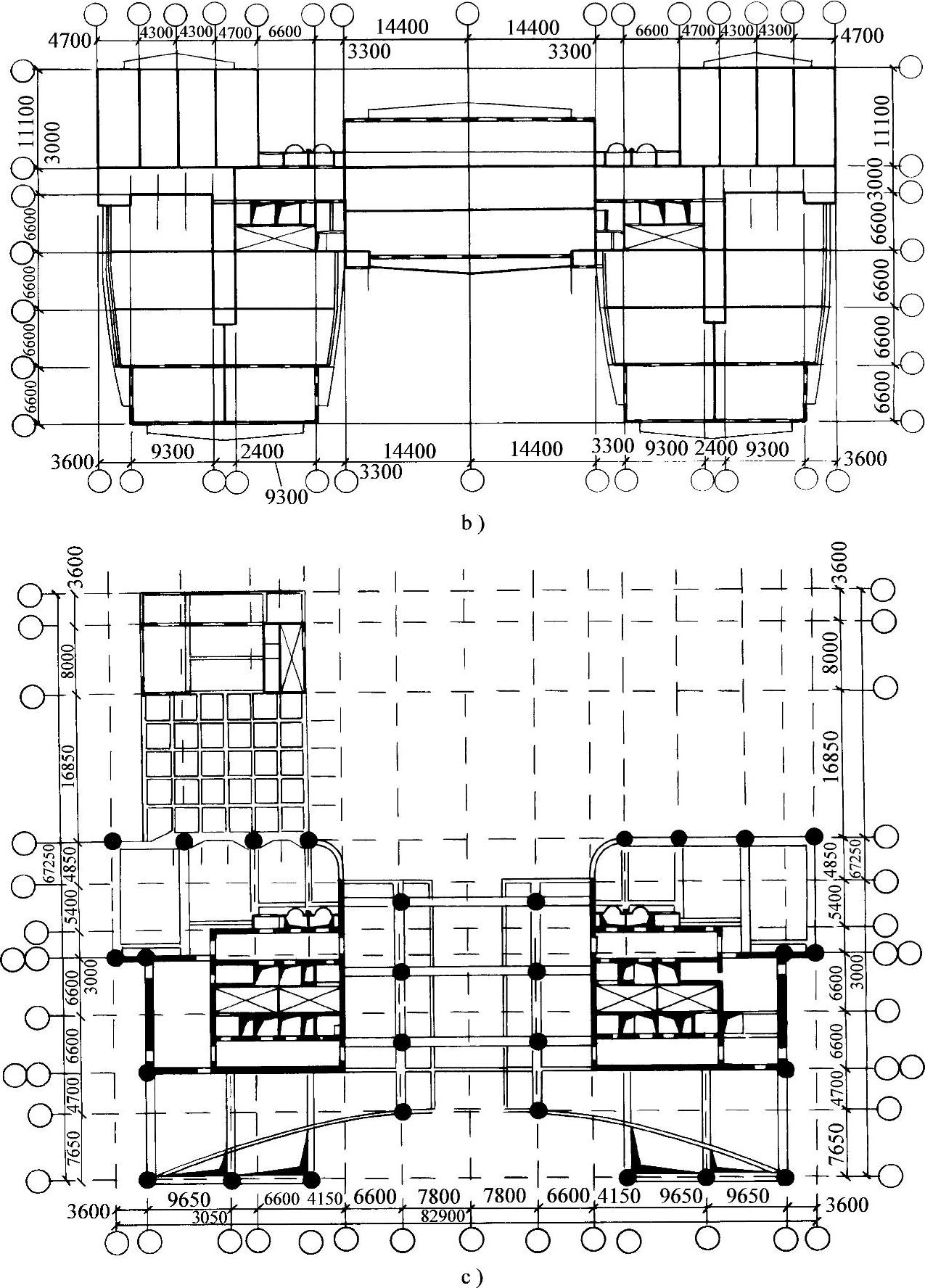

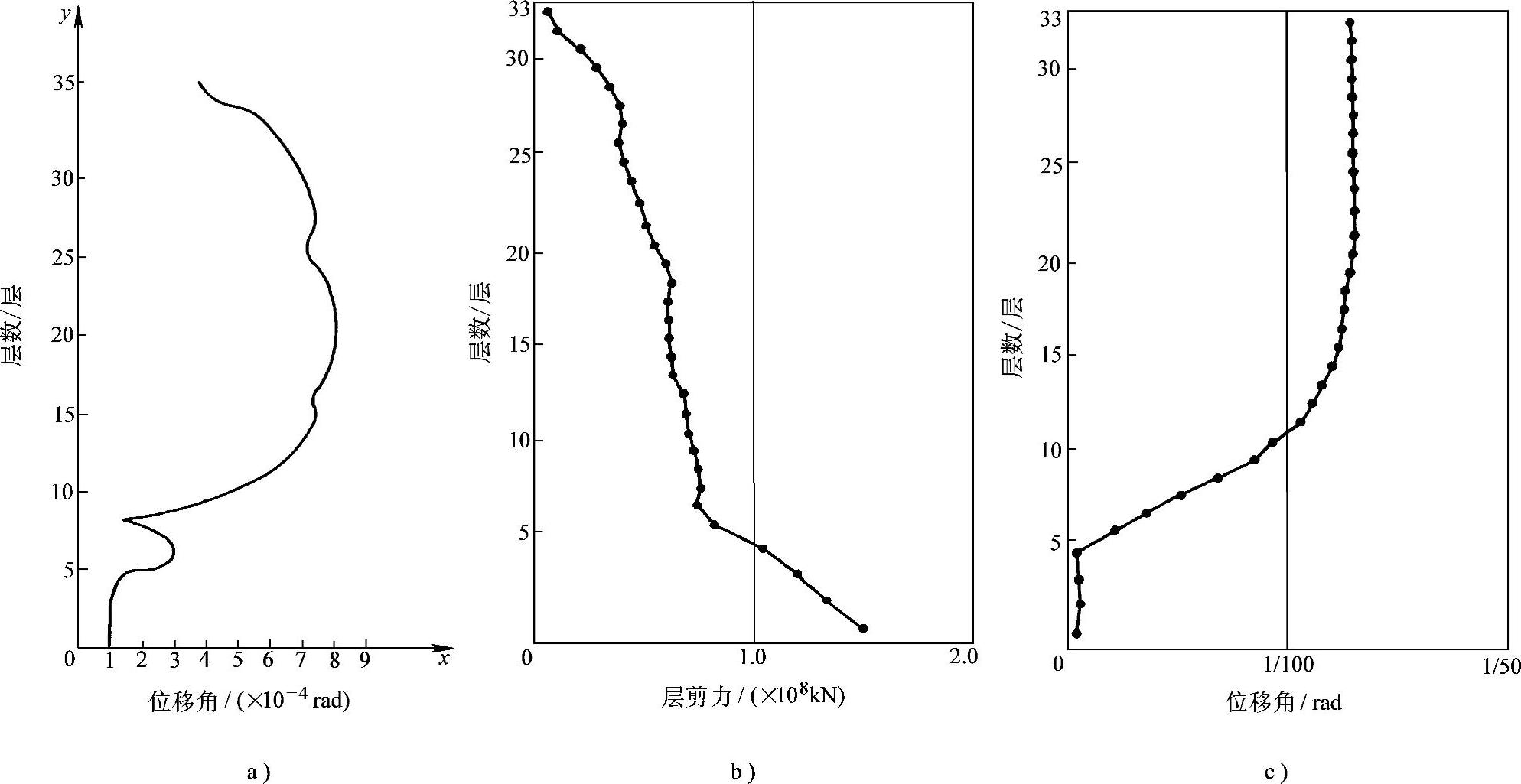

北京天亚花园为高级商住公寓楼,地上30层,地下4层,总高度为95.65m,2003年建成。地下4层及地上1层为车库及商业用房,地上2、3层为办公用房,地上4层为设备层及转换层,以上均为公寓建筑,21层以上取消中间部分,形成东、西两个塔楼直到30层。由于多功能要求,本工程的体型不规则,是一个在8度抗震设防地区的钢筋混凝土复杂结构。照片和平面、剖面见图10-10,由北京市建筑设计研究院设计。

2.结构

采用钢筋混凝土底部大空间剪力墙结构。4层以下有部分框支柱,第4层为转换层,上部为双塔楼剪力墙结构。

由结构平面图可见,除了部分楼电梯间的剪力墙可以直通到基础外,大部分剪力墙在4层中断,设计时要求将转换层上一层和其下一层的剪切刚度比调整为1.0,因此在4层以下又新增加了一些剪力墙和电梯井筒。

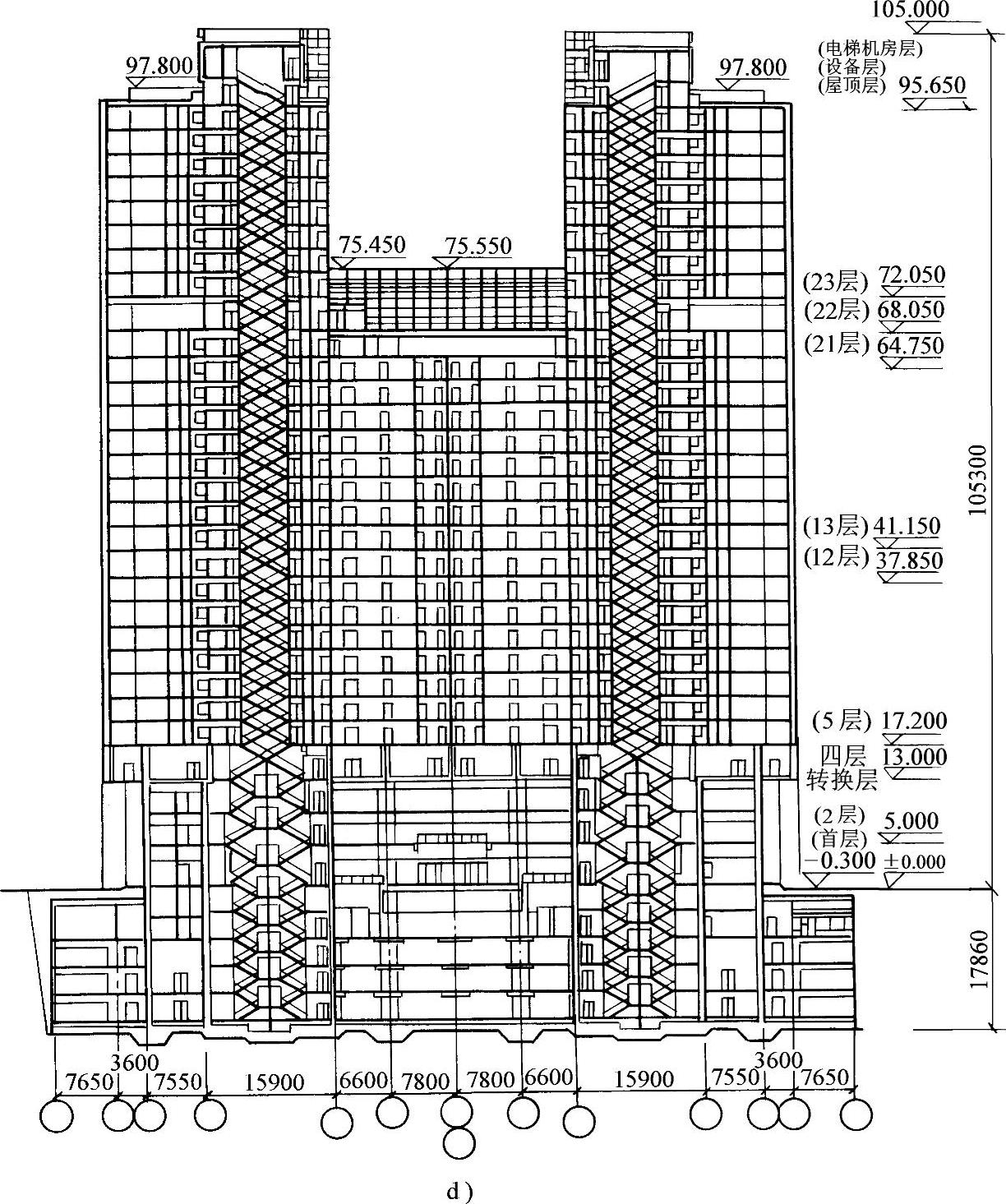

框支柱的直径很大,为2200mm和2000mm,且采用钢骨加强,成为钢骨混凝土柱,见图10-11a,轴压比控制在0.6以下,钢骨含钢率4%,钢筋配筋率为1.6%。

图10-10 北京天亚花园(北京建筑设计研究院提供)

a)照片

图10-10 北京天亚花园(北京建筑设计研究院提供)(续)

b)标准层 c)框支层平面

图10-10 北京天亚花园(北京建筑设计研究院提供)(续)

d)剖面

转换层与设备层结合,采用箱形结构转换,框支梁高度与层高相同,截面尺寸为4230mm×800mm,转换梁上开洞较多,在洞口上、下及洞边都配置钢骨,见图10-11b。转换层上下楼板厚度分别为300mm和250mm。

根据计算,转换层上部5层、6层、7层为薄弱层,因此适当增加墙厚度及配筋。中部落地剪力墙间距28.8m,上部楼层重量落在6根框支柱上,设计时验算了转换层楼板平面内的抗剪能力。在21层处刚度突变,因此21~23层楼板双层配筋。

图10-11 天亚花园框支柱和框支梁

a)框支柱截面 b)框支梁

3.自振特性

根据计算,T1=1.44s,T2=1.38s,T3=1.25s,T3是以扭转为主的周期。

4.分析

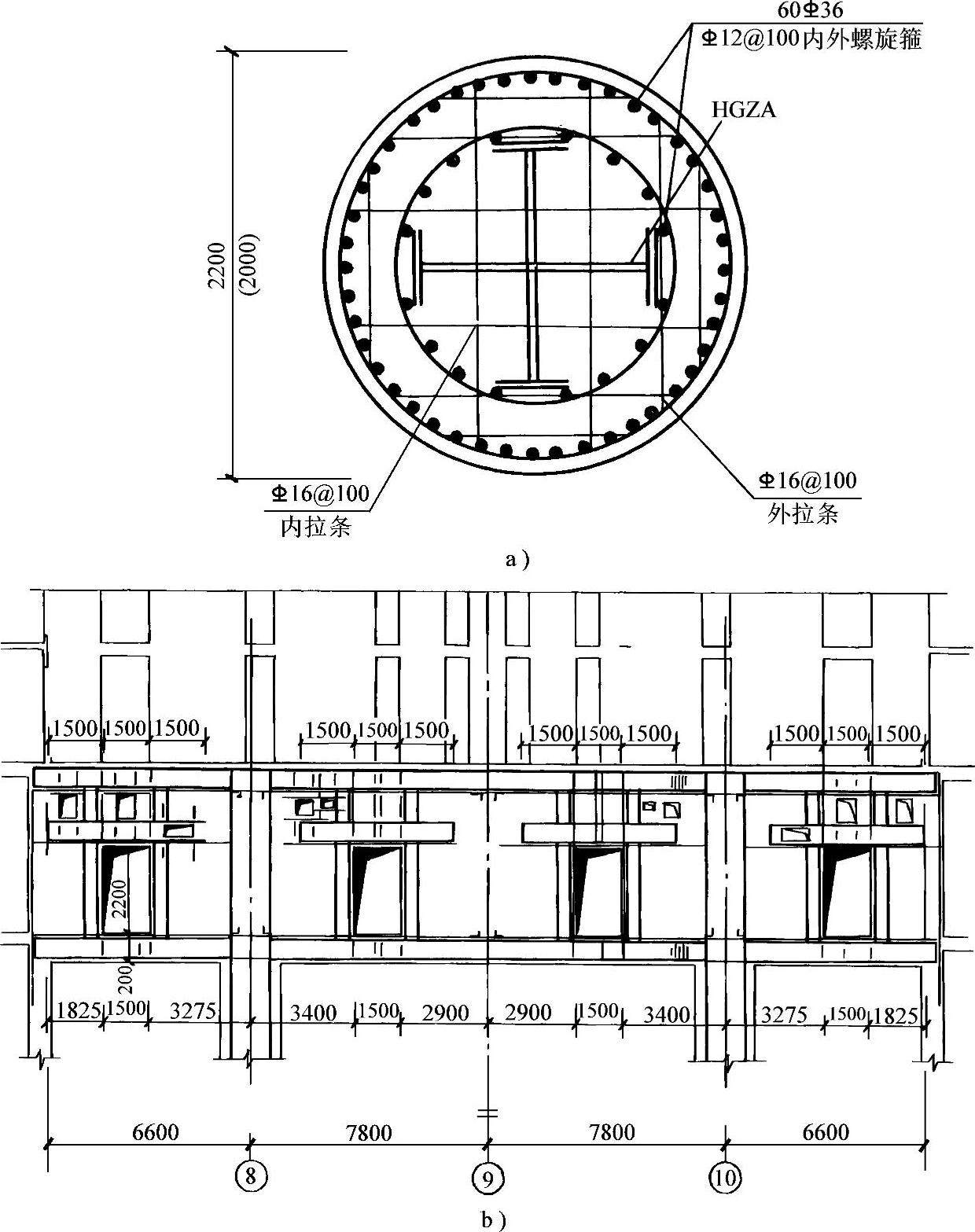

设计时采用弹性分析,按照我国规范规定进行计算,基底剪力和重量的比值为5.04%(x向),5.24%(y向),地震作用下层间位移角分布见图10-12a,最大层间位移为1/1737(x向,29层)和1/1177(y向,21层)。由分析结果可见,无论从周期、基底剪力,还是从层间位移角的数值看,本结构刚度均偏大。

图1O-12 弹塑性时程分析层间位移角包络图

a)设计地震作用层间位移角 b)EI CentrO波层剪力包络图 c)EI CentrO波层间位移角包络图

对开洞的转换大梁进行了平面有限元分析,发现洞边应力集中严重,在洞口下700mm高的梁内承受较大拉力,因此转换梁的洞口上、下和洞边配置了型钢。

本工程还进行了弹塑性静力推覆分析和弹塑性时程分析。

弹塑性静力推覆分析由小水平荷载开始,一直推到顶点位移达到1/100时,相应的框支层的层间位移角只有1/3327~1/1622(x向),1/3061~1/1673(y向),而且框支层构件都处于弹性,转换层以上位移突然增大,部分结构构件已屈服,5~7层相对薄弱。

弹塑性动力分析选用了3条地震波和一条人工波,加速度峰值取0.4g,计算得到的框支层层间位移角最大值是1/3750~1/2550(x向),1/2988~1/2039(y向),数值较小,框支层结构仍然处于弹性阶段,转换层以上5~7层层间位移角为1/591~1/218(x向)1/477~1/196(y向),未超过倒塌的层间位移角限制值,图10-12b、c给出了El Centro波作用下的层剪力和层间位移角包络图。

从弹塑性分析结果可见,由于该工程处于8度抗震设防区,框支层在大震作用下仍然处于弹性阶段,有利于结构的安全,但是从总体看,结构刚度太大,加大了地震作用内力在高位转换的结构中是否一定要把构件的屈服部位移到转换层以上,是一个值得进一步研究的问题(见第9章9.3节讨论)。

有关高层建筑钢筋混凝土结构概念设计的文章

图2-7 结构体系发展过程建筑功能、建筑形式、建筑高度和空间利用的需要和不断发展,促成了高层建筑结构体系、材料应用的发展。双重抗侧力体系的出现是结构体系上的一次飞跃。随后出现的框架—筒体结构、框架—核心筒结构、筒中筒结构都是双重结构体系概念的发展与应用。近年来的超高层建筑结构中,桁架筒应用逐渐增多。介绍结构体系的发展,特别是钢筋混凝土结构体系的应用和发展,不能不提到一位杰出的美国结构工程......

2023-08-23

在我国,底部大空间剪力墙结构应用十分广泛,是具有中国特色的一种结构体系,通过我国自己的研究和工程实践形成了成套设计和施工技术[70]~[74]。关于高位转换 底部大空间剪力墙结构属于复杂结构,高位转换又带来新的问题,为此,国内进行了一些研究[76]~[78]。......

2023-08-23

柱截面尺寸为:地下的钢筋混凝土柱和地上1层的钢骨混凝土柱为1.4m×1.4m,2~4层柱1.3m×1.3m,5~6层柱1.2m×1.2m,钢骨为箱形截面。钢梁为焊接H型钢,最大截面为500mm×250mm×12mm×25mm。图10-26 大连远洋大厦a)施工时照片 b)标准层平面 c)剖面核心筒正方形,边长17.6m,核心筒在6层以下为钢筋混凝土剪力墙,7层以上为钢骨混凝土剪力墙。连梁跨高比在0.6~1.2之间,在跨高比较小的连梁中采用X形配筋,以提高其延性。......

2023-08-23

结构各层的承载力宜自下而上均匀地减小,减小的幅度应符合地震作用的内力包络图,避免出现承载力薄弱层。要尽可能预见所设计结构的可能破坏部位,在复杂结构中更是要通过概念分析和结构计算估计受力不利部位和薄弱部位。结构工程师应该预期结构的合理破坏模式,应该通过必要的内力调整控制结构的破坏模式。......

2023-08-23

按照我国“抗震规范”给出的反应谱计算,长周期结构地震作用很小,计算得到的剪重比小于规范规定的数值,规范要求调整结构刚度,加大地震作用,以满足最小剪重比的要求。此外,结构振动特性和变形的大小不仅与结构刚度有关,还与场地土有关,当结构自振周期与场地土的卓越周期接近时,建筑物的地震反应会加大,无论振动变形还是地震力都会加大。......

2023-08-23

可以从节点核心区的受力机理进一步了解斜裂缝的产生原因,了解纵向钢筋的锚固和箍筋的作用。图6-18 节点核心区a)受力示意图 b)核心区混凝土破碎 c)钢筋成灯笼状图6-19 节点的拉杆—压杆模型a)实测得到的斜向压应变 b)拉杆—压杆模型我国规范采用了保证核心区的抗剪承载力的设计方法,配置节点核心区的箍筋以抵抗斜裂缝的开展,要求在梁端钢筋屈服以前,核心区不发生剪切破坏,体现了强节点的要求。......

2023-08-23

上层柱到下层柱的转换又分为两种情况:一类是上、下柱在同一平面内;另一类是上下柱不在同一平面内。图9-10 沈阳华利广场斜撑式转换北京香格里拉饭店也有类似的斜撑式转换,在4层以下减少了一排柱,用斜撑将这排柱子的荷载传递到下层的柱子上,见图9-11的照片。......

2023-08-23

短肢剪力墙和异形柱在弹塑性阶段是否能持续、安全地承受竖向荷载的问题值得引起注意。图5-14所示的结构属于短肢剪力墙较多的剪力墙结构,其短肢剪力墙承担竖向荷载的面积达到80%以上,短肢剪力墙与跨度较大的楼板或梁(弱连梁)形成的结构类似很弱的框架或板柱框架。因此,重要的是要注意短肢剪力墙的布置,较大面积地连续布置短肢剪力墙将对弹塑性阶段抵抗地震作用和抵抗竖向荷载造成危险。......

2023-08-23

相关推荐