静力弹塑性分析是在结构上施加一组静力,考虑构件从开裂到屈服、刚度逐步改变的弹塑性计算方法。静力弹塑性分析可以得到结构从弹性状态到倒塌的全过程,因此也称为推覆分析。静力弹塑性分析需要给出的条件为:计算简图、构件参数与荷载,见图3-17。3)得到不同受力阶段下楼层侧移和层间位移角沿高度的分布,结合塑性铰的分布情况可以检查是否存在薄弱层。在静力弹塑性分析中需要计入下降段,往往成为计算程序编制的难点。......

2023-08-23

1.概况

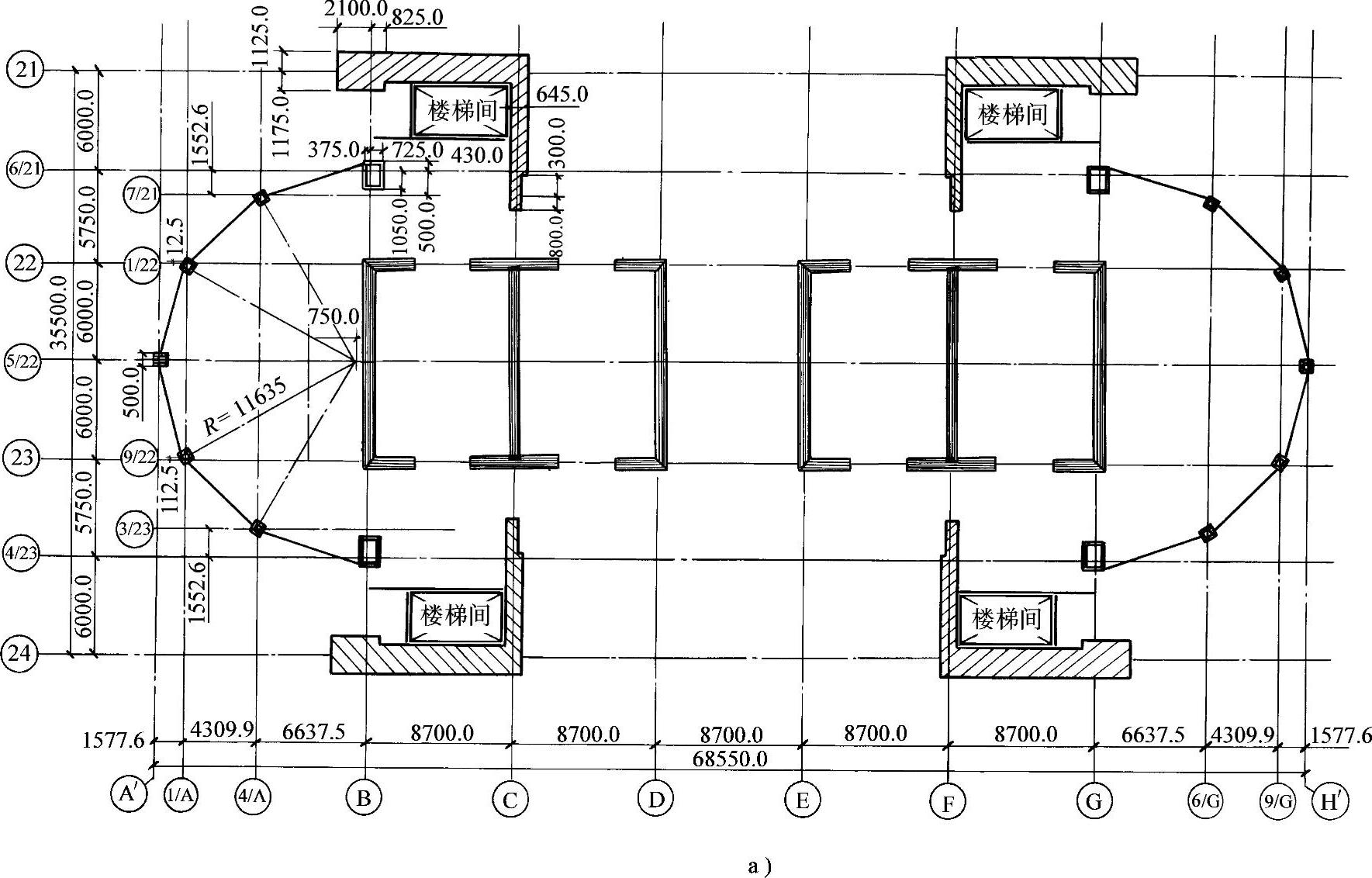

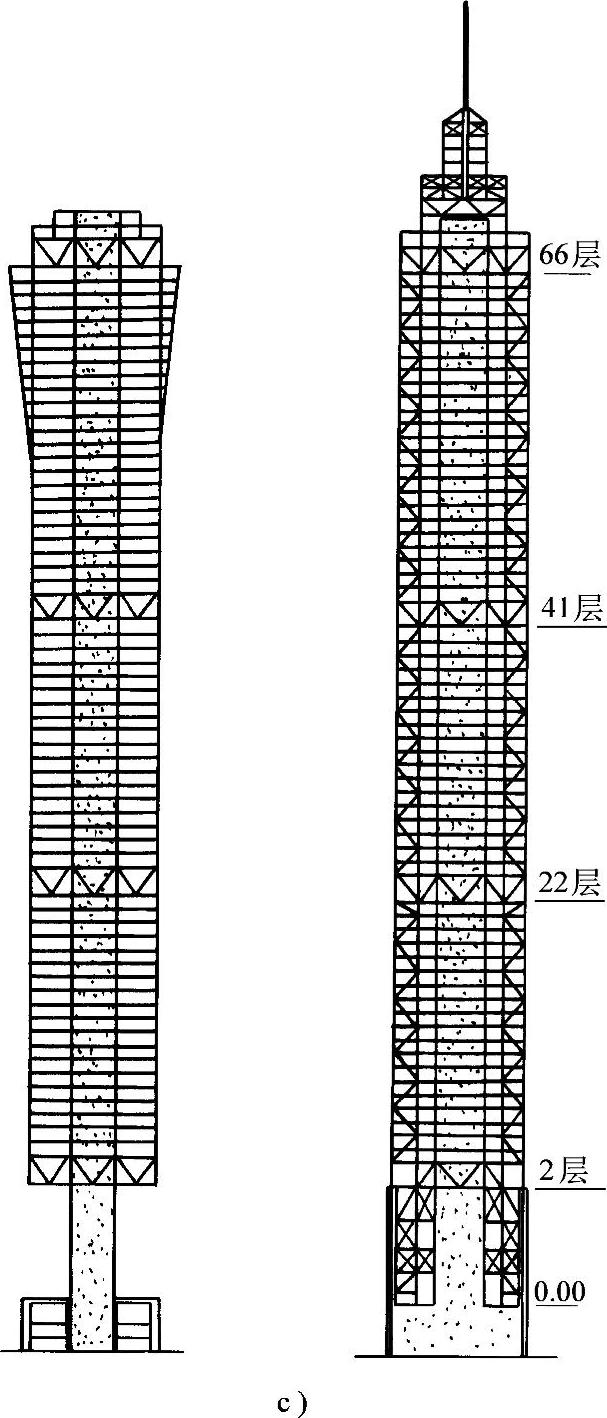

1996年建成(图1-7),地下3层,地上69层(实际77层),办公建筑,钢筋混凝土屋顶结构高度为325m,上面设有钢结构作为桅杆基座,桅杆高度达到384m。平面、剖面见图10-2,是混合结构。横向高宽比达到8.75,按7度抗震设防设计。结构设计总承包为(香港)茂盛工程顾问有限公司,钢结构设计为新日本制铁株式会社,深圳市建筑设计院设计咨询和审核。

2.结构

采用框架—核心筒—伸臂结构体系。

矩形部分为抗侧力的主体部分,共有16个矩形钢管柱,在58层以下钢管内部填充C45混凝土,设计时混凝土不计入承载力,按钢柱计算。沿平面长边上每边布置6根柱,每根柱子都与核心筒的一片剪力墙对齐(在同一轴线上),中间4根柱截面由底部1.15m×1.3m到顶部为0.6m×0.6m,角柱截面最大,由底部1.5m×2.5m到顶部为0.8m×0.8m。柱与核心筒之间距离为11.75m。框架梁采用H形型钢,最大截面尺寸为1100mm×300mm×85mm×16mm,到顶部截面尺寸为692mm×300mm×20mm×13mm。平面两端各布置了7根钢管柱,成半圆形(半径11.25m)布置,与中间矩形主体部分相交的柱与外柱之间布置了由上到下的斜撑,形成竖向桁架以增强横向抗侧刚度,见图10-2c。沿半圆排列的小钢柱,仅承受重力荷载,截面尺寸由底部0.6m×0.6m渐变到顶部0.4m×0.4m。

图1O-2 深圳地王大厦

a)首层平面

图1O-2 深圳地王大厦(续)

b)标准层平面

图10-2 深圳地王大厦(续)

c)剖面及端部斜撑

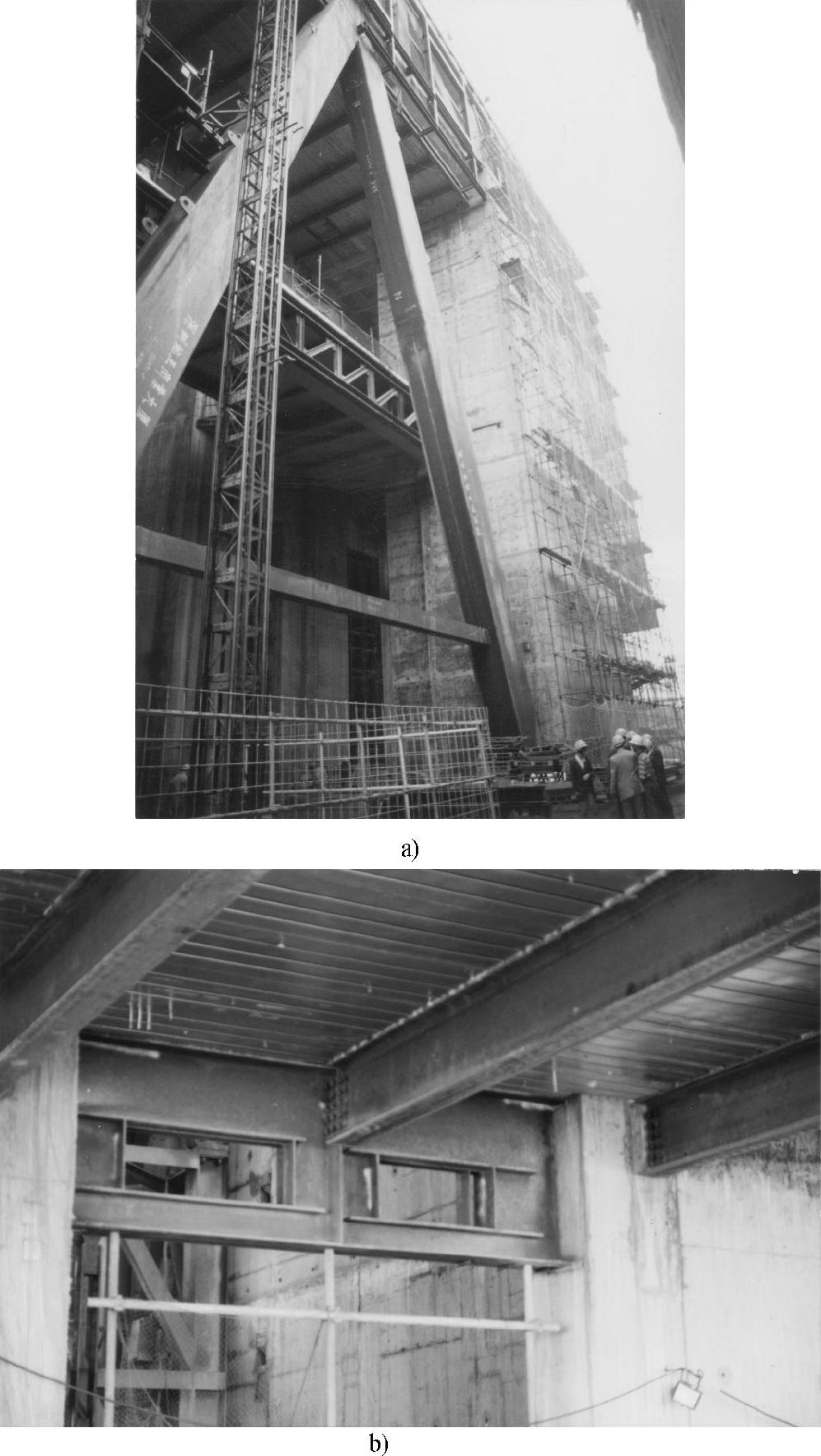

建筑首层大堂高达28.5m,(内部又分成5个夹层),前后两面的门洞宽度都有3个柱距,因此每面各有2个柱子不能落地,终止在首层楼顶。首层采用4个L形剪力墙代替钢柱,并用A字形钢支撑将3个柱距内的竖向荷载传递到L形剪力墙上,见图10-3a。

内筒为长方形,12m×43.5m,分隔成5个开间,40层以下墙厚为750mm,以上为600mm。内筒在298.34m处终止,上面布置了两个半圆形钢柱(两端),与下部伸上来的两个半圆形布置的钢柱合成两个圆柱体,放置冷却塔,圆柱体的屋顶为324.95m(钢柱向上伸至324.95m处),屋顶上面是两个59m的钢管塔桅。

内筒做法也与一般不同,在转角、纵横墙相交处以及门洞边都埋设了竖向型钢,连梁采用H形焊接钢梁,伸入混凝土墙和在门洞边设置的竖向型钢刚接。采用钢连梁不仅大大加强了内筒的刚度和承载力,还便于在连梁上开各种形状的供管道通过的孔洞,见图10-3b。

图10-3 深圳地王大厦底部A字形斜撑和内筒的钢连梁

a)A字形斜撑 b)内筒的钢连梁

在内筒和柱子之间,沿高度设置了4道伸臂桁架,在第2层、22层、41层、66层(又作为设备层和避难层),它们的层高分别为7.5m、7.42m、6.7m、7.42m,伸臂为钢桁架,其高度与层高相同,在每一层中的每个轴线上都设置伸臂,与内筒的混凝土墙对齐。

楼盖布置了间距为2.175m的钢梁,连接外柱与剪力墙的梁是主梁,梁端部刚接;其余为次梁,端部铰接。主梁截面底部为900mm×300mm×36mm×16mm,顶部减小为500mm×300mm×36mm×16mm。采用压型钢板上现浇100mm厚混凝土的组合楼板,楼板与钢梁间设置栓钉传递剪力。

地下室为钢筋混凝土结构,基础为人工挖孔桩,桩直径为1.6~4.5m,共用28根,约25m长,打至微风化层。桩顶有1m厚的钢筋混凝土承台板。

3.自振特性

通过脉动法实测了结构自振周期,与计算周期的比较列于表10-1[18]:

表10-1 地王大厦计算与实测自振周期

4.分析

深圳地区的设计风速取34.5m/s,325m处取51.2m/s,按我国规范计算,有两种结果:不考虑钢管柱内的混凝土、考虑钢管柱内的混凝土作用,结果见表10-2。

表10-2 地王大厦计算结果比较

由比较可见:

1)7度设防地震与风荷载相比,风荷载作用下的位移为设计控制因素。

2)不考虑钢管内混凝土作用,y方向风荷载作用下的层间位移角不满足规范限制要求;考虑钢管柱内的混凝土,结构刚度可增大,但y方向层间位移角仍然偏大。为此,进行了很多研究和比较分析。

由风洞试验得到的风压分布与规范规定的风压分布不同,其最大风压大约在高度的2/3~3/4处。我国对此进行了一些研究,实测了在台风经过深圳时地王大厦的顶点位移以及在塔桅上340m高度处的风速,实测结果说明在建筑物顶部的风压力有可能小于按规范规定的计算值,因而结构实际的位移值可能比计算值小。

在重现期为10年的风作用下,满足人的舒适感要求。构件延性及构造均按7度抗震设防要求设计。

在大震作用下(峰值加速度为225Gal(1Gal=10-2m/s2))的弹塑性分析得到的最大横向层间位移角为1/110,是满足要求的。

有关高层建筑钢筋混凝土结构概念设计的文章

静力弹塑性分析是在结构上施加一组静力,考虑构件从开裂到屈服、刚度逐步改变的弹塑性计算方法。静力弹塑性分析可以得到结构从弹性状态到倒塌的全过程,因此也称为推覆分析。静力弹塑性分析需要给出的条件为:计算简图、构件参数与荷载,见图3-17。3)得到不同受力阶段下楼层侧移和层间位移角沿高度的分布,结合塑性铰的分布情况可以检查是否存在薄弱层。在静力弹塑性分析中需要计入下降段,往往成为计算程序编制的难点。......

2023-08-23

高层建筑结构内设置伸臂的主要目的是增大外框架柱的轴力,从而增大外框架的抗倾覆力矩,增大结构抗侧刚度,减小侧移。表9-1统计了几幢高层建筑实际工程设置伸臂后侧移的减小幅度,由表中可见,对于一般框架—核心筒结构,伸臂可以使位移减小约15%~20%,有时更多,而筒中筒结构设置伸臂减小侧移的幅度不大,只有5%~10%。......

2023-08-23

图10-34 香港和合中心梁柱截面核心筒由3层圆环形井筒及10道放射形内墙组成。还估算了在4年重现期风作用的涡流共振作用下,屋顶标高处的横向位移为50~120mm,加速度为0.012~0.03g。在2年重现期风作用的阵风作用下最大加速度为0.016g。......

2023-08-23

上层柱到下层柱的转换又分为两种情况:一类是上、下柱在同一平面内;另一类是上下柱不在同一平面内。图9-10 沈阳华利广场斜撑式转换北京香格里拉饭店也有类似的斜撑式转换,在4层以下减少了一排柱,用斜撑将这排柱子的荷载传递到下层的柱子上,见图9-11的照片。......

2023-08-23

延性是指构件和结构屈服后,具有承载能力不降低或基本不降低、且有足够塑性变形能力的一种性能,一般用延性比表示延性——即塑性变形能力的大小。......

2023-08-23

图10-1 金茂大厦a)剖面 b)结构组成图10-1 金茂大厦(续)c)标准层平面d)53层以上平面核心筒为正8角形的钢筋混凝土筒,面宽90ft,高宽比为12.4。在重现期为10年的风载下,可满足人的舒适度要求。......

2023-08-23

图1O-9 北京新世纪饭店a)照片 b)结构平面图10-9 北京新世纪饭店(续)c)立剖面 d)钢骨混凝土柱钢柱插入基础地梁内2.4m,底部置于基础底板上,钢柱由工厂加工,±0.00以上两层接一次,接头位于楼板面以上1.2m处,接头要求铣平后焊接连接。......

2023-08-23

图6-1 梁的弯曲破坏形态与剪切破坏梁的破坏可能是弯曲破坏,也可能是剪切破坏。梁的弯曲破坏有三种形态:少筋破坏、超筋破坏和适筋破坏。少筋梁的纵向钢筋屈服后,很快被拉断而发生断裂破坏,称为少筋破坏;超筋梁在受拉纵筋屈服前,受压区混凝土被压碎而发生破坏,称为超筋破坏;这两种破坏形态都是脆性破坏,延性小,耗能差。......

2023-08-23

相关推荐