今后,我们努力的方向有以下几个方面:(一)教师方面强化民风民俗教学意识,树立文化教育与本地区旅游强州的经济路子相结合的理念。按黔东南节日进程,师生一起穿戴民族服饰进入校园,有目的地传承黔东南服饰文化。最后把实践经验运用到实际教学中,形成独特的黔东南民族特色的小学作文教学体系。今后,我们将一如既往地探索“把黔东南民风民俗引进小学作文教学”的新路子。......

2023-07-05

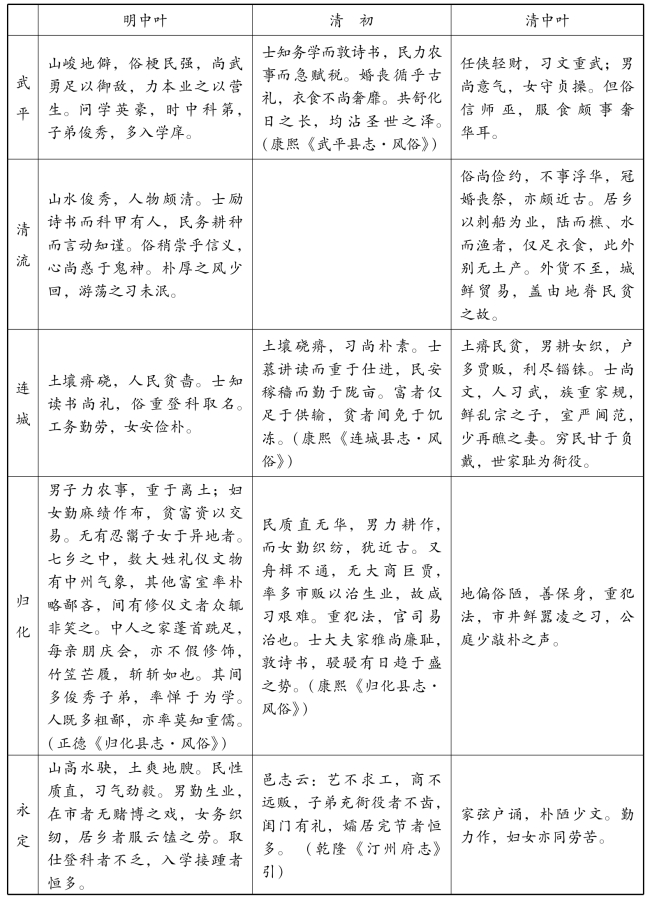

闽西经济社会的根本转变出现在明中叶,崇文重教之风也从此逐渐形成。如果把明中叶至清中叶有关方志对汀州及其属下各县的风俗记载作一比较,不难看出闽西客地由蛮荒鄙野走向崇文重教的演变轨迹:从总体上说,汀州自明中叶起逐渐形成崇文重教的风气,而旧时的蛮悍尚武之俗仍有或多或少的遗存,汀属各县风俗由野变文的进程亦有先后和快慢之别。

表10-1 汀州府及府属各县明清风俗变化比较表

(续上表)

资料来源:除特别注明者,明代资料皆出自嘉靖《汀州府志·风俗》,清中叶资料皆出自乾隆《汀州府志·风俗》。

“教子读书,比屋皆是”,“风俗淳庞,英才蔚起”,“士能勤学问而擢科名,女或守贞烈而膺旌表。衣冠文物,颇类大邦,礼乐诗书,实多济美”,“士多好古,尤喜文词,他如泼墨染笺,互相效仿;模山范水,别有师传”,“山水俊秀,人物颇清。士励诗书而科甲有人,民务耕种而言动知谨”,“取仕登科者不乏,入学接踵者恒多”……读着这样礼赞般的词句,对照元代之前方志和各种文献关于汀州风俗“狭隘荒陋,轻生尚武”“恬于进取”“愿悫少文”之类的描述,对于前后两种文野悬殊截然不同的景象,人们或许会怀疑是否针对同一地方而言,但其实这都是汀州经济社会发展变化的实录,也是礼乐教化在汀州客地潜滋暗长,至明代中叶后渐渐形成崇文重教风气的确证。

当然,汀州经济文教的发展和社会风气的演变在所属各县并非同步进行,有的快,有的慢,旧的陋俗有的保存得多,有的保存得少,观乎上面的风俗变化比较表,人们自可有较清楚的认识。这里需要特加说明的是,我们说汀州客地自明中叶逐渐形成了崇文重教风气,是就其全局和整体而言,其中一些比较偏僻落后的县份,崇文重教风气则迟至清初才形成,典型者如归化县(今明溪县),在明中叶,归化七乡之中,只有“数大姓礼仪文物有中州气象,其他富室率朴略鄙吝”,一些号称俊秀子弟者,“率惮于为学,人既多粗鄙,亦率莫知重儒”,可以说当时归化县基本上尚未接受儒家教化的霑溉,总体呈现的仍是朴略鄙吝、粗鄙无文的面貌。及至明末清初,情况有了较大转变,故康熙《归化县志》出现了“士大夫家雅尚廉耻,敦诗书,骎骎有日趋于盛之势”的记载,其由野变文的趋势是明显的。

归化县在汀州是一个中等偏落后的县份,正德《归化县志》明载,“大抵本县比之清(流)、(上)杭、汀郡之文物,诚所不及,较之武平、永定之凶悍,则又大过之矣”[37],说明在明中叶,汀州郡治所在的长汀县以及清流、上杭等县(宁化亦在其列)的经济文教都比归化发达,其崇文重教之风亦更盛;而武平、永定等县明中叶时社会风气却比归化还朴陋凶悍。但自明中叶至清中叶二三百年间,汀州各县经济文教都有较大的发展,崇文重教风气迅速形成。尤其是永定县,至清中叶,其经济已跻身汀属各县前茅,文教也有很大发展,读书仕进日益为人所重,故有“家弦户诵”之誉;武平县的发展虽较为迟缓,清初也出现了“士知务学而敦诗书”风气,而且,可视为崇文重教颂歌的《一年使用杂字》这一家喻户晓的名篇,就是康熙年间武平举人林宝树写出的,当时整个汀州业已形成较为浓厚的崇文重教风气,是毋庸置疑的。

总的说来,明清时汀州各县的风俗,保持了俭朴、质直的传统,多了乐读诗书,注重功名,尚气节、重礼法的内容。各县在经济和文教发展程度上虽有不同,作为一个富有特点的族群,其共同的耕读传家、崇文重教的人文性格已经成型。

粤东明代经济文教的发展水平尚逊于闽西,但至清代则骎骎乎超越了闽西,成为赣闽粤客家基本住地新的核心地域,其崇文重教风气亦在清初形成。从方志资料来看,康熙《程乡县志》已载其地“诗礼之家,延师教子,膳脯虽薄,岁必举焉。以故都人士之秀者,彬彬若邹鲁矣”[38]。至乾隆时期,方志中重文的记载更突出,如嘉应州全州的情况是“士喜读书,多舌耕,虽困穷,至老不肯辍业。近年,应童子试者至万有余人”。兴宁县的情况是“大抵士夫之家,敦礼让,重廉隅,以干谒为耻。稍足自给,益淳谨俭朴,必谋一书房,延师教子弟,故文风日益盛”。镇平县(今蕉岭县)的情况是“喜诗书,尚礼教,崇信义,敦朴素,勤耕作”。平远县的情况是“居民重本轻末,农则耕耘绩纺,士则诗书弦诵”。长乐县的习俗比较驳杂,而“子弟亦多读书者”。[39]雍正时官府称嘉应州“文风极盛”,既是相对于整个客家地区而言,也是相对于广东各地而言,此时嘉应州在崇文重教方面已是整个客家地区的模范。

至于粤东客地如何从“盗贼横行”“蛮荒梗化”之地演变为崇文重教之区,方志的记载过于简略,我们不妨以著名的文化之乡大埔县百侯乡社会文化面貌发生巨变的典型个案,作一简要分析。

大埔设县之前,本是一个“峒民作梗”、时时发生寇乱的“盗区”“贼巢”,其地原为饶平县所辖 州、清远二都,“东连福建平和县,北接上杭、永定二县,西距程乡,南抵海阳、饶平二县。地方荒旷,溪峒险隘,治教鲜及。是以盗起必蟠结于二都,而延及邻郡,屡经行剿,未几,漏网者复聚而据之”。[40]嘉靖初,当地绅民鉴于其地“僻远难治,赋役输纳维艰,且年来峒民作梗,啸聚为盗”[41],向朝廷奏请立县,于嘉靖五年(1526)获准而设立大埔县。百侯乡原名白堠,是新设的大埔县辖下梅潭河畔的一个山村,位于由县城茶阳至饶平驿路上的一个小盆地,四面环山,地势险要,是大埔通往饶平、海阳、平和等县的必经之路。以前官府对此地的控制力量一直相当薄弱,居民为“盗”为“匪”,屡见不鲜,是一个著名的“盗窟”。大埔设县后官府在白堠设立关隘,派乡兵守御。据肖文评的研究[42],尽管有这一系列措施,但在设县之初,大埔并未因官府控制力量的增强而立即稳定下来,“山贼窃发”,时有发生,白堠亦一仍其旧,“民见奸宄得志,强梗莫惩,多弃本业而恣浮荡,蔑训典而志淫邪,正气亦复不存”。[43]其“盗窟”的地位不变。

州、清远二都,“东连福建平和县,北接上杭、永定二县,西距程乡,南抵海阳、饶平二县。地方荒旷,溪峒险隘,治教鲜及。是以盗起必蟠结于二都,而延及邻郡,屡经行剿,未几,漏网者复聚而据之”。[40]嘉靖初,当地绅民鉴于其地“僻远难治,赋役输纳维艰,且年来峒民作梗,啸聚为盗”[41],向朝廷奏请立县,于嘉靖五年(1526)获准而设立大埔县。百侯乡原名白堠,是新设的大埔县辖下梅潭河畔的一个山村,位于由县城茶阳至饶平驿路上的一个小盆地,四面环山,地势险要,是大埔通往饶平、海阳、平和等县的必经之路。以前官府对此地的控制力量一直相当薄弱,居民为“盗”为“匪”,屡见不鲜,是一个著名的“盗窟”。大埔设县后官府在白堠设立关隘,派乡兵守御。据肖文评的研究[42],尽管有这一系列措施,但在设县之初,大埔并未因官府控制力量的增强而立即稳定下来,“山贼窃发”,时有发生,白堠亦一仍其旧,“民见奸宄得志,强梗莫惩,多弃本业而恣浮荡,蔑训典而志淫邪,正气亦复不存”。[43]其“盗窟”的地位不变。

明代嘉靖年间,张琏造反称帝,建“飞龙国”,白堠成为他的重要根据地。白堠人杨舜等参与了张琏的“盗贼王国”,充当了重要的角色。其兄弟尧、汤、孔“皆荡秩不自检束”,“率以奢侈结匪人”[44]。嘉靖四十一年(1562),官府调集粤、赣、闽三省官兵7万余人,分7路围攻张琏的飞龙国,其中一路由分巡南诏佥事贺泾与浔梧参将祝明统率,“攻克白堠、吴家畲等穴”[45]。此役“斩首六千六百级,收降男妇一万五千余”[46]。白堠各姓,受到沉重打击。杨姓、李姓各被杀一百余人,杨舜及两个兄弟俱死,财产被没收,长兄杨尧则隐姓埋名,定居于饶平上饶坑背。而其叔父富豪杨淮因与官府密切配合,在花费了大部分财产后,才得以脱身。[47]现在白堠杨氏族人,80%以上为杨淮的传人。

在张琏作乱被镇压后,官府深刻认识到“治国之要,教化为先;教化之道,学校为本”,县令郭龙冈在各乡村普遍设立社学,积极推行教化政策。[48]白堠人也以这次事件为契机,认识到为匪作乱必然受到沉重打击,还认识到通过科举之路取得对国家权力支配权和地方事务处分权的重要性。当时,杨淮在大难不死之后回到家乡,花重金建立了规模宏大的书院——大书斋,为子孙“延师教诲,劝学不辍”[49]。从此,白堠人改变了传统的亦民亦“盗”的生活方式,主动接受教化,走科举之路的人越来越多,因而逐渐与官府建立起密切联系,地方社会开始由豪强社会向士绅社会转型。明末崇祯年间白堠杨廷纪、丘大复先后考中举人,作为地方士绅,配合官府,成为对付地方寇乱的一支重要力量。清初,白堠萧翱材于顺治十五年(1658)考中进士,名震粤东;其后杨之徐于康熙十四年(1675)和康熙二十七年(1688)先后考中举人和进士,进一步提升了白堠的社会声望,并给予后来者以巨大的鼓励。在萧翱材、杨之徐等人的引领下,康熙中叶以后白堠进入科举兴盛时期,成为远近闻名的“邹鲁乡”。科举人才不仅数量多,延续时间长,而且质量高,社会影响大,“白堠夙称邹鲁乡”[50]的说法随之而起。

白堠的事例很有典型性,为我们认识客家地区如何从“野”变“文”提供了一把钥匙。类似的情形,在福建也可以找到,最典型的是连城冠豸山。我们不妨以之为例,反观闽西客地从尚武轻生演化为崇文重教的历史进程。

连城县古代曾是少数民族聚居之地,被称为“蛮獠渊薮”,其地原属长汀县,“去县三百余里,弱者难于赴诉,强者恣其剽掠,居民商旅,皆无聊赖”。为了解决这些问题,南宋绍兴三年(1133)朝廷将其从长汀县划出,单独设县。[51]冠豸山在县城东四五里,原名东田石,又名莲花峰。宋元时期,连城兵燹不断。邑人每遇祸患,辄上莲花峰结寨自保,官军也在山上结寨御寇,至今山上犹有“冠豸山寨”“石门湖寨”“竹安寨”“旗石寨”等寨名。关于莲花峰改名冠豸山的原因,通行的说法是因其前山滴珠岩形似古代御史戴的獬豸冠,经元代署理县尹马周卿标题而得今名。其实,马周卿的标题只是近因,却不是最初的原因。说滴珠岩形似獬豸冠,也很勉强,不过是文人的附会罢了。从地名演变的规律来看,多数地名都有一个由俗变雅的过程,而且多半是先有民间俚俗的名称,后经文人的润色点染而高雅起来,但雅的结果是把该地名的本来意义掩盖或扭曲了。冠豸山的情况也不例外,山上官寨大而有名,人们很自然因山上这一突出的标志而称之为“官寨山”,马周卿嫌“官寨”不雅,才想出一个谐音的雅名“冠豸”,并摩崖刻石,影响久远,最终使其山定名为冠豸山。由于捍御寇乱的需要,连城人养成了强悍尚武的民风。把官民安营扎寨团结自保的莲花峰称为官寨山,既是历史的实录,也是本邑民风尚武的历史见证。

而官寨山演变为冠豸山,虽滥觞于县尹的题署,是文人习气的产物,但也折射出连城民风由武变文的历史发展方向。因为战乱过后,人民图生存,谋发展,立足山区,因地制宜,家家户户以耕读为尚,经过多年的努力,文风逐渐兴盛起来,尤其是入明以后,“士知读书尚礼,俗重登科取名”,“士慕读书而重于仕进,民安稼穑而勤于陇亩……阃范最严,妇耻再嫁”[52]。适应子弟读书仕进的需要,建学校、立书院成为一时风尚。于是,冠豸山上,书院成群,与众多旧寨故垒相映成趣。

这些书院,至今可考的有仰止亭、丘氏书院、尚友斋、悠然阁、竹径书院、东山草堂、五贤书院、雁门书院、文溪书院等。它们大都是本邑各大家族所建。其中仰止亭、丘氏书院始建于宋代,其余大部分为明清以来所建。各书院规模不一,却各有辉煌的历史,或名儒讲学,或科第联芳,或藏书万卷,令人艳羡不止。

连城县宣和乡是另一个反映客家民风由武变文的典型。

宣和乡位于连城县西部,旧属长汀县,1956年划入连城。这里处在武夷山脉南麓,是古代著名的“河源峒”的一部分。“峒”者本指蛮獠居住的聚落,河源峒古为蛮獠窟穴,曾与南迁汉人有过长期激烈的争斗。元明以来,争斗双方互相同化,成为纯客家住区。培田村是其中一个淳朴的吴姓客家村落,背倚松毛岭,面朝笔架山,群山环抱,层林叠翠,景致幽胜。走进村子,首先看到的是矗立村口的文武庙,上祀孔子下祀关帝。这种罕见的文武合祀庙宇,正是连城县古时寇乱不断,民风尚武,后来家园粗安,崇文求达的历史演变在民间信仰上的反映,昭示着当地民众文武并重的价值取向。但村中保留的晚近文物,让人感受到的主要还是重视文教的思想情怀。

村子里头,山水之间,结合着地势,矗立着一长列古民居建筑群,古朴、典重、和谐。这群古建筑由30幢青砖黛瓦五凤楼式华屋、21座祠堂、6座书院、2座牌坊组成,大多建于清嘉庆至光绪年间,但文贵公祠年代久远,大约已有500年历史。

五凤楼中最有气派的是吴参同家的宅院,正屋五进,两旁各有两列横屋,共有9个厅堂,18个天井,号称“九厅十八井”。这座宅院占地6000多平方米,气势恢弘,布局合理,用料考究,工艺精湛,宅主人三代中出了五位大夫,故名“大夫第”。“大夫第”结构模仿官厅,高高的门楼,庄严的造型,特别是体现主人志趣爱好的对联,反映出客家人的价值体系,以读书做官为人生的最高追求。以对联为例,门楼对联横批是“三台拱瑞”,右联“水如环带山如笔”,左联“家有藏书陇有田”,显示了主人的身份,也是主人以耕致富、以读求贵精神境界的最好宣示。正厅楹联“草庐传正学,绮里著清声”,明清时期所谓正学即理学,表达了主人的理学修养,也反映出明清时期理学在客家地区思想文化领域占统治地位的历史背景。

此类的价值观宣示,不仅见于像“大夫第”这样功成名就的家庭,也见于正在追求成功的家庭,更见于各家族的祠堂。各类祠堂和民宅中的联语,如“教子两行正路惟读惟耕”,“耕可养身读可养心”,“前朝云霄三枝秀气启人文,后坐天波四面名山皆辅佐”,等等,既是村民崇尚耕读心情的自然流露,也是对于子孙后代反反复复永不间断的教育和激励。

当然还有更直接更正规的教育方式,那就是学堂和书院。培田村自明成化十二年(1476)起,先后办了6个学堂,2个书院,大力培养族中子弟。虽经历史风云涤荡,天灾人祸洗劫,如今尚存南山书院。这座书院始建于清乾隆三十二年(1767),师资优秀,教学出色,名震四方,所以自豪地以“入孔门墙第一家”自许。其楹联曰:“士以器识为先试看范公作秀才抱负居何等,学惟经术最重当思董子治春秋工夫是怎生”,提出以范仲淹、董仲舒为榜样,向他们学习的崇高目标。

由于教化有方,明清以来,培田村人文蔚起。科举时代,总人口不过400多人的村子,培养出的进士、举人、贡生、秀才、国学生共达142人,其中19人进入仕途,最高的官至三品。他们用自己的科举成就及在政治、文化领域的出色表现,证明了连城县完成了从好勇斗狠向礼仪之邦的演变,也证明了客家人崇文重教的民系性格已然形成。

有关客家民系与客家文化研究的文章

今后,我们努力的方向有以下几个方面:(一)教师方面强化民风民俗教学意识,树立文化教育与本地区旅游强州的经济路子相结合的理念。按黔东南节日进程,师生一起穿戴民族服饰进入校园,有目的地传承黔东南服饰文化。最后把实践经验运用到实际教学中,形成独特的黔东南民族特色的小学作文教学体系。今后,我们将一如既往地探索“把黔东南民风民俗引进小学作文教学”的新路子。......

2023-07-05

第三十九条省节能主管部门应当会同有关部门,定期公布本省推荐使用的节能产品和技术目录,组织实施重大节能科研项目、节能示范项目和重点节能工程。第四十条省、设区的市人民政府应当设立节能专项资金,县级人民政府可以根据财力状况设立节能专项资金,用于节能改造工程项目、节能技术和产品的示范与推广、节能宣传培训和信息服务等。第四十四条县级以上人民政府每年应当对节能工作成绩显著的单位和个人给予表彰、奖励。......

2023-07-19

作为南赣巡抚的王阳明治理赣闽粤边的重要业绩,是一批新县的次第设立,以及区域内各地经济和文教的进步。其过程实际上是该区暴客逃丁、梗化之民逐渐被纳为编户渐次向化,王朝统治向闽粤赣边不断深入的过程,同时也是此一区域的开发加速进行的过程。兹以闽粤边缘地区若干县份为例,从体现经济文教发展的几项重要指标入手,考察这一区域的开发进程。赣闽粤边区经济社会的发展,还有两个重要的指标可供观察。......

2023-08-23

合金钢渗碳时,由于合金元素的影响,其共析层碳含量偏差更大。碳化物的数量、分布、大小、形状对渗层性能有重大影响。渗碳件合适的心部组织应为板条马氏体,或板条马氏体+托氏体,但不允许有大块状或过量的铁素体,如心部铁素体数量过多,则工件心部强度偏低,承载时易出现心部塑性变形和渗层剥落。......

2023-06-24

“革命”原本是一个政治范畴,意指对旧社会制度和统治政权的推翻和破坏,也就是所谓的暴力革命。人类的实践活动本质上就是改变世界的、使现存世界革命化的能动性活动。马克思主义经典作家认为,革命现象存在于人类社会及其历史的一切领域之中,无论是社会生产关系的演进、社会生活方式的变革,还是科学技术上的创新、思想观念上的变化等,只要是一种具有进步意义的突破和质变,都可被视为一种革命现象。......

2023-07-28

等男孩父母走后,我找男孩谈话。还没等我开口,他先说话了:“老师,我没有干坏事吧?”他开心地答应了。开学三周男孩表现都很好,和同学关系也不错。中考成绩出来了,他进步很大,位于班上中等成绩。有的花,一开始就会很灿烂地绽放,有的花,需要漫长的等待。不要看别人怒放了,自己的那颗还没动静就着急,相信是花,都有自己的花期。......

2023-11-07

认清自己才是进步的开始古言道:以人为镜,可以知得失。认清自己,认识自己,才是真正清楚明白自己的优劣、喜恶、爱憎。了解彼此才是成功的保证。人生苦痛缘起的原因,是内心和外部环境所共同引起的。世界上最强大的敌人是自己,看清自己、认识自己是战胜困难最大的智慧。认清自己,才知该如何进步,才知什么位置适合自己,才有新的努力方向,才知哪里是自己的短板,才知什么时候该小心谨慎……邹忌也是朝野公认的美男子。......

2023-12-04

相关推荐