北方地区缺水及其日趋严重的生态环境变化是中国首要解决的问题之一,针对这一状况,从“六五”攻关开始,国家相继将北方地区的水资源问题列为国家科技攻关项目,重点研究了水资源配置的基础理论以及与经济社会发展之间协调关系和相应的解决措施。中国水利水电科学研究院作为国内水资源研究的主要学术机构,主持和参与了这一系列国家攻关项目,取得了较为丰富的研究成果。......

2023-06-24

秦汉以来,特别是六朝以来,对北方汉人迁入赣闽粤结合区的数量、规模及移民高潮出现的时间,学界尚有不同的看法。

有一种很有代表性的观点,认为西晋末年永嘉之乱时已有大量北方汉人南迁进入赣、闽两省。罗香林客家先民五次南迁说,以永嘉之乱为客家先民大批南迁之始,罗先生本人虽未直接说此次客家先民的南迁已到达赣闽粤结合区,但后来按照罗先生的路数研究客家源流之人,多主张此次客家先民的南迁已是赣闽粤结合区首次大规模接受北方移民的时段。此说多据后世传说和族谱记载立论,似是而非,应先予辨明。

以福建为例。福建素有永嘉乱后八姓入闽的传说,甚至说晋江即因晋代很多北方人避难其地而得名。莆田《林氏族谱》载唐人林蕴《序》曰:“汉武帝以闽数反,命迁其民于江淮,久空其地。今诸姓入闽,自永嘉始也。”[57]宋人陈振孙《直斋书录解题》引唐人林諝《闽中记》曰:“永嘉之乱,中原士族林、黄、陈、郑四姓先入闽。”乾隆《福州府志》卷75《外纪一》引宋人路振《九国志》曰:“永嘉二年,中州板荡,衣冠始入闽者八族,林、黄、陈、郑、詹、邱、何、胡是也。以中原多事,畏难怀居,无复北向,故六朝间仕宦名迹,鲜有闻者。”[58]这些都是把中原人士入闽的时间追溯到晋永嘉之乱的先例。其实,对于永嘉之乱造成的民族迁徙,著名史学家谭其骧、王仲荦都作过深入的研究。谭其骧指出,晋宋年间“南渡人户中以侨在江苏者为最多,约二十六万;山东约二十一万,安徽约十七万,次之;四川约十万,湖北约六万,陕西约五万,河南约三万,又次之;江西、湖南各一万余,最少。以是足知此次民族播徙,其主要目的地乃在江域下游,而与中上游之关系较浅。至中上游之开发,则犹有待于唐、宋、元、明之世”[59]。王仲荦在谭其骧研究的基础上,论述北方流民南下,自永嘉元年至刘宋泰始二年(307—466),分为七期,大抵集中在荆、扬、梁、益诸州。[60]据他们的研究,那一波历时240年的移民潮完全不见有流民避乱入闽的记载。实际上,永嘉之乱八姓入闽的传说与文献记载抵牾,譬如传说八姓入闽的八姓是林、黄、陈、郑、詹、邱、何、胡,唐人林諝《闽中记》则说“永嘉之乱,中原士族林、黄、陈、郑四姓先入闽”。而《太平御览》引《开元录》的记载曰:“闽州越地,即古东瓯,今建州亦其地,皆蛇种,有五姓,谓林、黄等是其裔。”而泉州、漳州、汀州历代土地与长乐郡(即福州)同,早先的居民情况,大抵也是类似的。[61]此外,福建地方史专家朱维幹先生还指出八姓入闽传说的其他种种可疑不实之处[62],所以,所谓永嘉之乱造成大批移民迁入闽、赣,并非史实。

从近年来的考古发现来看,六朝以来的确已有北方汉人南迁福建。如在莆田出土的太康(280—289)城砖[63]、在罗源出土的永康(300)墓砖[64],以及在泉州境内发现的不少两晋南朝墓葬,其墓葬方式与器物风格“与江南地区六朝墓完全相同”[65],都足以说明这个事实。然而此期的北方汉人入闽,只是零星的。这一时期福建还相当荒凉落后,境内人口稀少,郡县设置也很少。南朝刘宋时全福建仅设建安、晋安两郡,户5885,口37524,[66]户口比晋代反而有所减少。[67]境内如此荒凉落后,户口还在损耗减少,完全不是吸纳大量北方移民应有的情形。

真正有一定规模、一定批量的北方汉人迁入福建,是南朝侯景之乱后开始的。当时三吴沦为战场,一大批难民辗转流入福建和广东东北部,以故陈文帝特地颁布诏书说:“侯景以来,遭乱移在建安、晋安、义安郡者,并许还本土,其被略为奴婢者,释为良民。”[68]建安、晋安两郡基本涵盖了福建全境,义安郡则领有粤东、粤东北,以及后来设立的漳州梁山以南部分。事件发展到皇帝为之发诏书,那一定是已经相当严重,不可等闲视之。可知因侯景之乱而流入福建及粤东粤东北者是比较大量的,其中还有不少人被掠为奴婢。

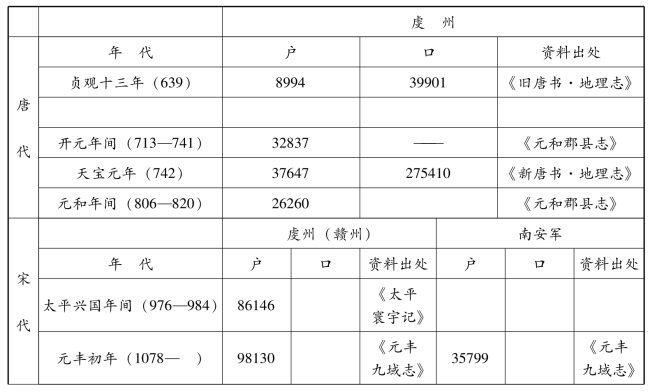

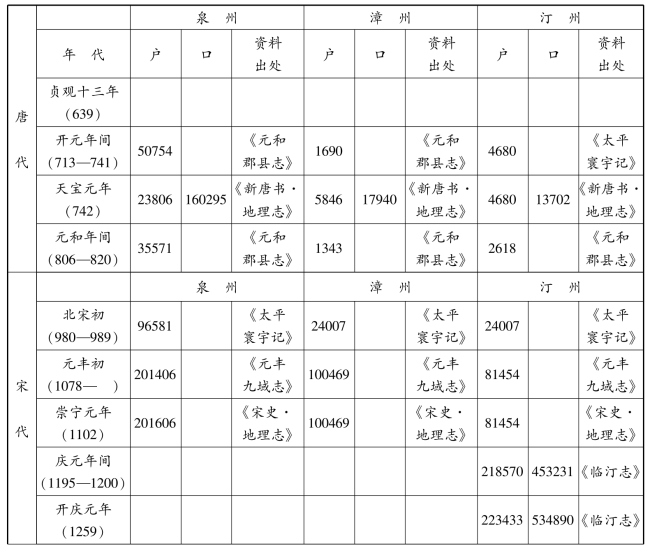

此后历隋唐五代,迁入赣闽粤结合区的北方汉人渐多,而以唐末五代的连年战乱造成的北人南迁规模最大,数量最多。根据有关正史地理志和方志的记载,赣南、闽南、闽西南、粤东、粤东北各区的户口,均以宋代为最高,唐以前(不含唐代)仅赣南有少量编户,闽南、闽西南、粤东、粤东北尚属阙如;自唐至宋户口增长幅度很大,宋以后,自元至清初基本上呈下降趋势,故欲观察以上各地接受移民的高潮,取唐宋元时期有关各地的户口变化状况加以比较分析即可了然。其变化状况略如下表所示:(见表1-1至表1-3)

表1-1 唐、宋、元时期赣南户口变迁表

(续上表)

表1-2 唐、宋、元时期闽南、闽西南户口变迁表

(续上表)

表1-3 唐、宋、元时期粤东、粤东北户口变迁表

对于以上三表,可作多方面的分析,这里仅从整个区域历时对比、同时段各小区及各小区内不同州郡对比两个角度,作一简要的分析。

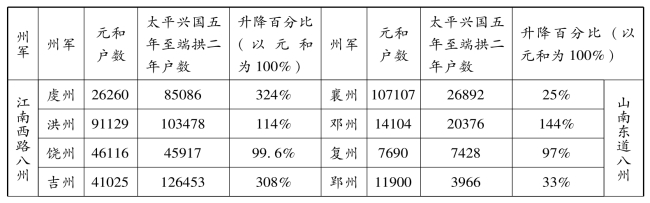

从整个区域历史性对比来看,直到唐初,这一区域的开发都还很落后。贞观年间,在这么广阔的范围里,赣南仅设有虔州一州,下辖四县,粤东、粤东北仅设循州一州,下辖五县,且户口稀少,虔州平均每县只有2248.50户,循州平均每县只有1378.20户。[69]闽南、闽西南尚未有州郡建置,其落后荒凉更甚。但唐代这一区域有较大的发展,尤以闽南的晋江流域最为显著。在行政建置方面,闽南、闽西南先后设立了泉州、漳州、汀州,粤东也设立了潮州,区域内州郡从唐初的两个,发展到唐中期的五个;户口方面,虔州由8994户增长到天宝元年(742)的37647户,增长四倍多;泉州的户口开元间达到50754户,已超过整个赣南的户数;粤东、粤东北合循州和潮州的总户数为18862户,比贞观年间(其时潮州地域只是循州的一个县)的6891户,增长2.7倍多,这些数据都反映出唐代这一区域经济社会的进步。受安史之乱和唐后期藩镇割据连年战乱、户口隐漏等因素的影响,区域内元和年间的户口数都有不同程度的下降,但历五代至北宋中期,区域内各小区各州郡的户口又有飞速的增长,其增速之快,远远超过全国户口增长的平均速度。我们据唐末《元和郡县志》和宋初《太平寰宇记》的户口数据,制成唐末宋初江西、福建、粤东、山南、剑南若干州军户口变迁比较表:

表1-4 唐宪宗元和时与宋初(太宗太平兴国五年至端拱二年)江西、福建、粤东、山南、剑南若干州军户口变迁比较表

(续上表)

资料来源:元和户据《元和郡县志》,宋初户据《太平寰宇记》。按:漳、汀二州数字完全相同,疑有误,但中山大学藏抄本及旧学山房版本亦如是。

据上表,自唐末至宋初,在江西八州中,虔州的人口增长速度仅次于袁州,位居第二,超过了全国平均增速,也超过了本路平均增速;在福建五州中,漳州的增速最快,汀州次之,都超过全国平均增速好几倍,泉州实增的户口数很大,只因为此前户口基数大,增长的倍数倒不很大,但还是超过全国的平均增速;粤东循、潮二州的增速不如漳、汀二州,但也超过了全国平均增速。说明这一区域此一时期户口猛增,除了户口在承平时期自然增长的因素之外,还有大量接受移民的因素。换句话说,唐末、五代、宋初,是北方汉人大量迁入此区的高峰期。

从区域内各小区和小区内不同州郡对比来看,赣南和粤东在唐以前就设立了虔州和循州,唐初人口都已接近四万,说明当时这两地的开发在区域内处于领先地位,也可以说都已分别有一定数量的汉人迁入。但此后这两个小区人口增长相对较慢,经济社会的发展比较迟缓,循州的情况尤其突出。可能因为交通线路的改变和北人南迁目标地的改变,这两个地方接受汉人迁入少了,导致经济社会发展迟滞。

区域内的其他地方,泉州的情况比较特殊,需要专门分析。闽南最早的州级建置,实始于南朝梁代。是时在晋安县的基础上设立南安郡,在九龙江流域置龙溪县,隶属于南安郡,这标志着闽南晋江流域和九龙江流域有了初步的开发,有了一郡二县的行政建制。隋平陈统一全国,省并南安郡,但仍保留南安县、龙溪县,又在旧晋安县的辖境内析置莆田县,这标志着晋江流域北部的木兰溪流域得到初步开发。唐嗣圣十六年(699)[70],析泉州(当时泉州治今福州,辖今福建省的东半省)之南安、莆田、龙溪,并从莆田县析置清源县,合此四县置武荣州,治所在南安县。景云二年(711),正式改名为泉州,而原治闽县的泉州改名福州。开元八年(720),泉州领南安、莆田、龙溪、清源、晋江四县,治晋江,其中晋江县是从南安县析置的。这时的泉州,辖境涵盖了晋江流域、九龙江流域和木兰溪流域。肃宗乾元二年(759),九龙江流域的龙溪县割归漳州,泉州辖境包含晋江流域和木兰溪流域。[71]

从唐末历五代,泉州先后新设立了同安、德化、永春、清溪(今安溪)、长泰五县,连原先的南安、莆田、仙游、晋江,共领九县。至宋初,莆田、仙游单立兴化军,长泰县割属漳州,从晋江县析置惠安县。[72]至此,泉州仅辖晋江流域,其格局一直延续至今。所以,单从上列表1-2来看,从唐中期至北宋中期,泉州户口虽有增长,增速却不是很大。其实,从唐中期的泉州到北宋中期的泉州,面积缩小了很多。本来涵盖晋江流域、九龙江流域和木兰溪流域的大泉州,已演变为仅仅领有晋江流域的小泉州。在领地面积大大缩小的背景下,北宋神宗时的泉州户口仍比唐开元时的泉州户口多出约15万户,足以说明这一历史时期晋江流域开发程度之高,社会经济发展之大。

泉州之外,漳州、汀州、潮州户口也都增长很快,增幅很大,尤以漳、汀二州最为突出,这说明自唐末至宋初,闽南、闽西南已成为吸纳北方汉人的主要地区。不难想象,北方汉人的大量迁入,必然极大地推动闽南、闽西南的社会经济发展和民族融合。

有关客家民系与客家文化研究的文章

北方地区缺水及其日趋严重的生态环境变化是中国首要解决的问题之一,针对这一状况,从“六五”攻关开始,国家相继将北方地区的水资源问题列为国家科技攻关项目,重点研究了水资源配置的基础理论以及与经济社会发展之间协调关系和相应的解决措施。中国水利水电科学研究院作为国内水资源研究的主要学术机构,主持和参与了这一系列国家攻关项目,取得了较为丰富的研究成果。......

2023-06-24

该诗于当年3月发表于《七月》第2集第4期。艾青认为,健康的诗总是朴素的,它绝对不需要用庄严的概念和美丽的辞藻来装饰。诗的开头这样写道:“一天/那个科尔沁草原上的诗人/对人说:/北方是悲哀的”,“不错/北方是悲哀的”。此外我们还可以感受到,艾青的这首自由诗其实是有着高度的节制的诗,它自由而不散漫。......

2024-03-26

祖上原是汉族,因长期居住在鲜卑人控制的塞北地区,“故习其俗,遂同鲜卑”。流民的成分相当复杂,既有汉族人,也有鲜卑族人和其他各族人。尔朱兆责备高欢忘恩负义,高欢斥责尔朱兆专权祸国,双方展开大战。高欢的权势达到顶点。元修投靠宇文泰,反被宇文泰毒死。如果说高欢是个鲜卑化了的汉人,那么宇文泰则是个汉化了的鲜卑人。但是,随着时间的推移,高欢实行鲜卑化政策,宇文泰实行汉化政策,情况发生了变化。......

2023-07-21

图3元末北方军阀系统示意图察罕帖木儿与孛罗帖木儿两人的战争主要在山西境内[7],在陕西却分别由他们各自的同盟进行着另外的争夺,那就是察罕一系的李思齐和孛罗一系的张良弼之间斗争。......

2023-11-28

为了保证中原地区的安定,秦始皇派大将蒙恬率兵30万人,镇守北方。秦始皇的这道命令一下,引起了儒生们的强烈不满,他们纷纷在私下里指责秦始皇。秦始皇知道后,非常生气,下令严加查办,查出受牵连的儒生和方士共有460人之多。这就是历史上有名的“焚书坑儒”事件。......

2023-08-30

1北方政权的更替天四年,黄巢起义军叛将朱温灭唐称帝,是为梁太祖,国号梁,改元开平,史称后梁,历史进入五代时期。朱全忠此后势力渐长,逐步消灭了北方的其他割据势力。朱友贞即位后,与河东李克用之子李存勖的战事更加激烈。刘氏的倒行逆施引起朝臣的不满和愤恨,进而起兵反抗。就在后唐政局混乱之时,明宗李嗣源的女婿石敬瑭乘机勾结契丹,以割地称臣的方式向契丹寻求军事援助,夺取了后唐政权。......

2023-12-03

他在东汉末年平定统一北方、征讨乌桓的重大历史进程中,有赫赫战功,在汉沽及周边留下许多印记,为历代民间所称颂。于是,在军阀混战、群雄割据的东汉末年,曹操为统一北方,决定以武力平定乌桓,解除汉室江山受到的威胁。......

2024-10-30

“南方唱书”采用严格的七字句韵文和“三三四”格式的十字句韵文为主,间杂说白的形式。清代流传在北京、天津、东北地区的“子弟书”,在当时也被称之为“单唱鼓词”,是八旗子弟编撰和演唱的一种用于自娱自乐的曲艺。南方唱书唱词字句体式的严格性,已经和“子弟书”的“单唱鼓词”的字句体式相差很远很远了,这也许就是两种曲艺......

2023-07-25

相关推荐