1937年全面抗战以后,张伯苓积极调整办学理念,主动迎合国民政府所倡导的教育理念,主要体现在两个方面:(一)适时提出“建国教育”的办学理念,主动将学校发展与国家的命运紧密相连张伯苓多次在公共场合要求南开学子努力向上,为抗战建国奉献自己的才智。国民政府自成立起,虽然施行一系列的改革,以推行三民主义教育,但效果不佳。1951年3月,蒋介石在《教育与革命建国的关系》一文中陈述了三民主义教育存在的问题。......

2023-08-22

政局动荡,虽然对教育产生不利的影响,但也正因军阀混战,北京政府无暇顾及教育问题,为私立大学的发展提供了难得的机遇。

北京政府的无暇顾及主要体现在两个方面:一是教育政策缺乏整体规划。这从教育总长的频繁轮换中可见一斑。1912—1922年间,北京政府共更换29位教育总长,仅1922年就更换了7任。[61]更换的这些教育总长中,有些是兼任,如1913年3月,陈振先以农林总长的身份兼任教育总长;有些甚至未及赴任,如1914年2月,严修即未赴任教育总长,后由蔡儒楷暂署。教育总长走马灯似的频繁更换,导致教育政策欠缺整体性的规划。以高等教育为例,教育部于1912年公布了大学令,然而时隔5年,随即修正大学令,对大学称谓、预科招生以及评议会的评议事项等均做了不同程度的更改和调整。北京政府时期,此类修订的政策较多。“朝令夕改”的教育政策除了反映“吐故革新”的一面,也在某种程度上反映了北京政府缺乏对教育政策的整体性思考。二是教育政策的执行力弱。政策出台的随意性较大,导致教育政策的权威性日渐丧失,政策执行力日渐衰弱。此外,地方教育会权益意识的高涨,也在某种程度致使教育部的权力式微。新文化运动的爆发,客观上使得民主和自由的观念“深入人心”,也由此激发了地方教育会的权益意识。鉴于此,时人建议“把各省教育会当作一个教育机关,把全国教育联合会当作一个教育总机关”,如此才能“绝对不受羁勒不仰声息于教育部”,并最终“根本不承认有教育部”。[62]教育部的“权威”受到了地方乃至全国教育联合会的挑战。从教育部的立场来说,这是权力式微的象征;而从私立大学发展的角度来说,这恰恰是学校发展的良机。

得益于北京政府准许“试办”规定,南开大学于1919年开始“试办”。也“得益于”北京政府的无暇顾及,南开大学时隔6年之后,才被教育部正式立案认可。[63]根据《私立专门以上学校认可条例》规定,“私立专门以上学校应于开学后三个月内,将办理情况详具表册呈报教育总长。经派员视察后,认为校址、校舍、学则、学科分配、职教员资格、学生资格、经济状况及各项设备均无不合者,由部批准试办,以三年为试办期”。[64]由此可知,私立大学的试办期为3年,而私立南开大学直至1925年8月才获教育部正式立案认可。显然,北京政府并没有严格执行“3年”试办期的规定。也正因为如此,反而给了私立大学足够的“试办”空间,为以南开大学为代表的私立高校的生存与发展创造了条件,奠定了基础。在此阶段,私立大学的立案数量有了大幅提升。1918年经教育部立案的私立大学仅有3所。[65]而到了1925年,经教育部立案的共有11所,即明德大学(汉口)、朝阳大学(北京)、武昌中华大学(武昌)、中国大学(北京)、民国大学(北京)、大同大学(上海)、平民大学(北京)、华北大学(北京)、心远大学(江西)、南开大学(天津)、复旦大学(上海)。[66]

除了政府无暇顾及以外,北京政府教育经费支绌,导致时常拖欠国立大学办学经费,从而凸显了私立大学的比较优势。根据学者研究,北京政府视知识分子为威胁,不愿意为教育投资。[67]北京政府是否视知识分子为威胁暂且不论,单论北京政府的教育投入。据统计,1913年教育经费预算约为691万元(当年财政总支出64 220万元),1914年约为328万元(当年财政总支出为35 700万元),1916年约为1 284万元(当年财政总支出为47 280万元),1919年约为609万元(当年财政总支出49 580万元),1925年约为706万元(当年财政总支出63 440万元)。[68]所列举年份的教育经费分别约占财政总支出的1.07%(1913)、0.92%(1914)、2.72%(1916)、1.23%(1919)、1.11%(1925)。此外,北京政府时期各省教育经费占行政费平均不过2%。[69]而按各国成例,各省教育经费至少应占行政经费的20%。[70]北京政府如此的教育经费投入,也在客观上催生了北京国立八校的“索薪运动”。自1919年开始,北京政府常常拖欠教育经费,之所以拖欠经费概有两方面原因。

一方面,从办学规模扩张的角度来说,清末民国初年,随着新教育的迅猛推进,客观上造成了政府教育经费投入的紧张局面。以学生人数的增长为例。1902年学生人数仅为6 912人,1909年学生人数暴增至1 536 908人。而到了1912年,学生人数增加到2 933 387人。1922—1923年度,学生人数达6 615 772人。[71]学生人数的增长,迫切需要增加教育经费投入。

从另一方面来说,教育经费的紧张局面也与军阀对于教育的“重视度”有关。于军阀而言,争权夺利是其首要考虑的问题,而教育经费投入则是其暂缓考虑或者不予考虑的对象。因此,教育经费时有被挪用或占用。鉴于此,教育界先后发起了教育经费独立运动。1922年《教育杂志》发表了《教育经费独立》一文,文章列举了各地为争取教育经费所采取的措施。兹录如下,以此说明教育经费欠缺并非某一地之个案,而是普遍之现象:

你不看八校去年一年,完全闹的是经费;武昌高师,今日也赴北京请愿,明日也赴北京请愿,弄到一个七零八落,何尝不是为教育经费?湖南各校常开代表会议,何尝不是为教育经费?江西中等以上九校教职员迭开联席会议,何尝不是为教育经费?安徽各校联合会选举代表,向政府交涉,何尝不是为教育经费?成都各校之罢课运动,何尝不是为教育经费?更有一宗为教育经费无著,致陷于饿殍的,就是那数千的留日学生,他们天天辛苦,想学得一些好处,将来为祖国效用效用,那(哪)里知道老早就断了他们的粮。[72]

教育经费是学校办学的基本保证,尤其对于国立大学来说更是如此。北京政府教育经费投入的多寡,直接影响国立大学的办学成效,影响着师资的去留,从而间接影响私立大学办学。由于私立大学的办学经费主要不来自于政府,因此获得了与国立大学竞争的相对比较优势。在此阶段,私立南开之所以能够广泛延揽师资,一个重要原因在于,相比国立高校的时常欠薪,南开能够按时发薪,不拖欠工资。

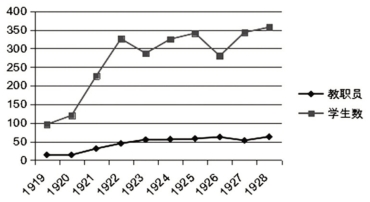

相对宽松的办学环境以及与国立大学竞争的比较优势,使得南开大学迎来了发展的“机遇”。在徐世昌、黎元洪等社会各界人士的襄助之下,南开大学得以创办。1920年私立南开获得李组绅每年3万元的捐助开办矿科,江苏督军李纯将其家产1/4(银50万元)捐助南开作永久基金。1922年南开大学租得新址,校园面积400余亩,建有秀山堂、男生宿舍2座、教员住宅9所。1923年获罗氏基金会(按:洛克菲勒基金会)、袁述之的捐助共195 000元,建筑科学馆[73](1925年10月竣工)。同年9月迁至八里台新校区,同时增设预科一班,大学初具规模。1925年南开大学获教育部立案认可。1926年南开大学获中华教育文化基金董事会(简称“中基会”)3年共105 000元的补助,专为扩充理科之用。1927年卢木斋捐助10万元建设木斋图书馆。[74]南开大学创办时设有文、理、商三科,教职员14人[75],学生96人(其中文科49人,理科19人,商科28人)。[76]而至1928年,在校学生人数增至357人[77],教职员达63人[78]。近10年间,南开大学办学设施日臻完备,“其建筑之伟俊,规模之宏远,在中国北部学校,号称首屈一指”。[79]办学质量、社会美誉度也大幅提升。

表2-2 1919—1928年南开大学教职员、学生人数

数据来源:《南开大学历年在校学生及毕业生人数表(1919—1948)》,王文俊、梁吉生等编:《南开大学校史资料选(1919—1949)》,南开大学出版社,1989,第117页;《抗战以前南开大学教职员统计表》,王文俊、梁吉生等编:《南开大学校史资料选(1919—1949)》,南开大学出版社,1989,第178页。

南开大学之所以能够迅速发展,除了相对宽松的办学环境之外,还得益于严修的声望,并由此带来的社会支持。也得益于张伯苓能够妥善处理好学府与政府、社会之间的互动关系,为学校发展谋取办学资源。1925年张彭春的日记大体可以说明私立南开何以能够在政治动荡中蓬勃发展的部分原因。

伯苓的办事才——特别在独立创造上——是大家佩服的。他的毅力、条理和用人的本领,都是很少人可以和他比的。书本知识他未曾用过许多功夫,并且环境和训练两方面都没有给他机会。天生记忆不强,于博学不相宜。

南开所以有今日,全赖严先生的德望(在初办时特甚)及伯苓的毅力和计划。现在依严先生的比以先少了。基金虽有,而不多,远不足为大学发展用。南开最大问题是钱少。伯苓的工作全在筹款。只要校长能弄来钱,校内没有不佩服的。[80]

私立南开大学虽然获得了一定程度的发展,但也如引文所述,面临着办学经费筹措的问题。这也是包括南开大学在内的私立高校所面临的最为紧迫的问题。也因此,南开大学如何处理和平衡与政府、社会的关系,并以此获得办学资源,显得尤为重要。

有关权力让渡与资源获取:变革时代的南开大学、政府 与社会:1919-1946的文章

1937年全面抗战以后,张伯苓积极调整办学理念,主动迎合国民政府所倡导的教育理念,主要体现在两个方面:(一)适时提出“建国教育”的办学理念,主动将学校发展与国家的命运紧密相连张伯苓多次在公共场合要求南开学子努力向上,为抗战建国奉献自己的才智。国民政府自成立起,虽然施行一系列的改革,以推行三民主义教育,但效果不佳。1951年3月,蒋介石在《教育与革命建国的关系》一文中陈述了三民主义教育存在的问题。......

2023-08-22

1937年之前,张伯苓倡导实学教育,在办学理念上与国民政府政策导向存在“不谋而合”、高度契合的一面。但南开大学的学术研究是紧密联系现实问题而展开的,具有务实的一面。张伯苓亦强调“南开今后之方针,当趋重实际问题之研究”。以经济学院为例。私立南开大学如国内大多数的高校一样,亦倡导学生自治。除却学生自治会,南开学校亦积极响应政府号召,注重军事训练。......

2023-08-22

北京政府时期,政治人物掌握着大量的办学资源,为获取办学经费,张伯苓频繁往来于政治人物之间,并表现出积极靠拢的“迹象”。作为南开大学创办人之一的严修,其本身即是政治人物的代表。徐世昌与严修为同科举人,二人交情甚笃。为此,张伯苓向徐世昌接洽,并获捐款8万元。黎元洪的四个子女,均与南开学校有关。......

2023-08-22

梳理相关回忆录,还可以发现在私立南开大学国立化的进程当中,教育部部长朱家骅起到了积极推进的作用。还是“秉公办事”?朱家骅在实际操作当中,确实按照其“不可一视同仁”的原则进行。类似事件也发生在北平师范大学的复校问题上。[194]张、朱二人之间的“恩怨”也导致了朱家骅在诸多问题上坚持“照章办事”,从而做了一些让张伯苓及南开校友“难以理解”的事情。......

2023-08-22

[3]在1919年正式创办南开大学之前,严修、张伯苓曾有两次办理专门科(班)的经历。1915年8月,南开学校增设英语专门科一班。继英语专门科之后,南开学校于1916年增设高等师范专门班,招收有志从事教育工作的青年学习高等师范课程。南开学校开设高等师范专门班,有其特定的时代背景。英文专门科以及高等师范专门班的顺利开办,加之直隶巡按使朱经田加拨常年补助费5000银元,使得南开学校对于大学部的创办信心满满。......

2023-08-22

私立南开大学因是首个被日军轰炸的高校,获得了社会的广泛关注,成为战时高校坚强不屈之代表,也因此蒋介石承诺“有中国即有南开”。[125]所以从国民政府的意愿来说,也不希望在此阶段将私立大学收归国有。综上所述,国民政府不足以仅仅“为了管理制度上需要以免其他学校群起效法”而将私立南开大学收归国立。事实上,国民政府在全面抗战之前对私立南开大学的补助即较其他私立大学要多,也未见“群起效法”之说。......

2023-08-22

然而,张伯苓或南开大学“知名度”的获得除了跟基督教青年会有关,也与张伯苓积极倡导体育有关。张伯苓及其私立南开如何通过体育获得知名度,具体来说,主要有如下几种方式:一是本人积极参与体育界组织的运动,并出任负责人。张伯苓是近代体育运动的倡导者,被誉为中国奥运第一人,活跃在国内、国际的重大体育赛事活动中。张伯苓在多个场合表示,国人最缺体育。张伯苓多次率领南开学子或国内运动员参加国际......

2023-08-22

理念一致,主要指私立南开大学的办学理念,与国民政府全面抗战时期教育政策调整的价值取向高度一致。这也构成了政府将其收归国立的先决条件。国民政府不得不采取办法补救,并着手调整战时教育政策。时任教育部部长的陈立夫是这一主张的力荐者。如此,也构成了国民政府收归私立南开大学的前置性条件。将私立南开收归国有,可以更好地为国家建设培养所需人才,从而达到稳固政权之目的。......

2023-08-22

相关推荐