2018年是中国改革开放40年,改革开放给予艺术文化发展极大的动力,因此需要对改革开放40年的艺术文化观念做一个全面梳理,才能更好地认识现实发展。毫无疑问,要把握改革开放40年艺术文化上的收获,不能不关注广大人民群众对于中国的艺术精神生活,在何种程度给予享受和满足的认知。......

2023-08-21

仇宇清

2018年9月1日,中央电视台播出一档名为《开学第一课》的节目,制片组所邀个别青年明星尤其是新F4——王鹤棣、官鸿、梁靖康、吴希泽等来到现场表演,因性别色彩偏移严重而备受观众的吐槽与诟病,从而引发了舆论场对于演艺圈、“娘炮”(Sissy)现象乃至个体性别困境的广泛讨论。

本文所言之“娘炮”现象及其热论指的是由《开学第一课》这一导火索引发的各大主流媒体之间的辩论,必须说明的是,大量微信、微博、自媒体专栏作者也参与了这场论辩,甚至某些文章成为舆论持续发酵的催化剂,但由于其主要观点不超出主流媒体所涉及的范围,理性度与知性度不够,甚至存在明显的逻辑漏洞,因而本文仅选取主流媒体之间的争论作为研究对象。

从表面来看,这场论战分为两个阵营:一方认为“娘炮”现象是一种不健康的审美风潮;另一方认为审美应该多元、包容。但实质上,这一事件包含着三组事件流。

其一,娱乐圈的“娘炮”现象。“娘炮”又称为“娘娘腔”,指的是男性在动作、行为、装束上的女性化,如化浓妆、眼线、涂口红。在当今娱乐圈尤其是所谓的偶像产业与粉丝经济中,“娘化”已经成为一种审美上的价值偏好,即对于造星产业而言,“娘炮”“小鲜肉”“精致boy”相对于“老炮”“直男”“硬汉”是一种更经济、更安全、更有利可图的人设。

其二,对“娘炮”现象的批判,本文称为“一次批判”。可以说,对“娘炮”现象的批判是针对《开学第一课》栏目所引发的公众不满的直接回应。如新华社发布署名评论《“娘炮”之风当休矣》,对“娘炮”现象予以严厉批评。文章首先定义了“娘炮”风为“油头粉面A4腰,矫揉造作兰花指”,进而将此称为一种“刻意强化并扭曲呈现的人设”,并认为这种病态文化对青少年的负面影响不可低估。与之类似的社论还有很多,诸如澎湃新闻叶克飞的《“娘炮”霸屏是资本衍生的审美庸俗化》、《南都周刊》陈冰的《我们为什么反对“娘文化”》、地方晚报文峰的《“娘炮之风”本质是娱乐妖风》等。它们将娱乐圈的“娘炮”现象归结为文化产业的内部属性,正如《偶像产业中的男性形象:消费细分下“娘炮”的崛起》一文所言:“伴随着对男性身体外表消费,理想化的超真实形象泛滥,真正的身体和虚构的身体之间的差异被抹杀,身体的管理和修饰被追捧。”所以,批判“娘炮”主要立场是批判娱乐圈的“娘化”倾向对于主流社会风气的误导,尤其是对于青少年群体所产生的负面影响。

其三,对“娘炮”现象批判的批判,本文称为“二次批判”。最具代表性的“二次批判”是《人民日报》评论文章《什么是今天该有的“男性气质”》。该文章表示,不认同所谓“娘炮”“不男不女”等带有贬损性的说法,并称“现代社会进一步拓宽了审美的场域,提供了更为多元的生活方式,也为对男性的审美提供了更多元的面向”。这一发文立刻赢得了诸多回应,《中国妇女报》莫兰发文《尊重审美多元,反对恶俗炒作》认为,“娘炮”不“娘炮”不关别人的事,社会应该包容性别气质的多样性;《环球时报》刊文《娘炮不娘炮,看精神格调》认为,此文试图重新定义“娘炮”,并将对身体的管理和修饰与中国传统文化中的“修身”结合起来以建立合法性,同时将坚毅的精神内涵、品格作为衡量“娘炮”与否的标尺;《新民周刊》的《娘炮背后的中性化焦虑》将对“娘炮”的批判与女性主义论题中的“中性化焦虑”联系起来,文章援引了研究员徐安琪的观点,认为“娘炮”的污名化处理是一种“中性化焦虑”,实际上反映了公众至今仍将男性视作具有睿智、自信、独立、刚毅等优秀角色的强势群体。正如上野千鹤子在《厌女》一书中所指出的,被划定在女性一边的气质和词语都遭到贬低,这一贬低不仅直接发生在女性身上,更体现在那些胆敢越界的男性身上。由此,对于“娘炮”批判的批判实质上也体现出在女性主义立场上的政治正确。

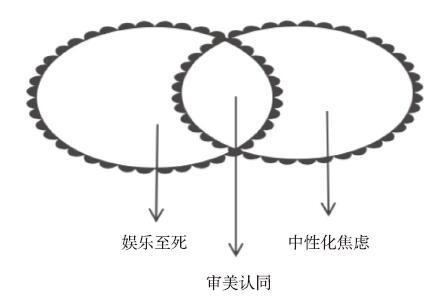

值得注意的是三组事件流的矛盾指向,与其说是一场针对固定论题“娘炮”的辩论会,倒不如说是一场递进式的扩展开来的批判与再批判(见图3-2-1)。正因为如此,这场关于“娘炮”现象的争论看似针锋相对,实则是在不同的语境逻辑中的对话。

图3-2-1 “娘炮”热点三组事件流的矛盾指向

“娘炮”现象批判的语境是针对流行产业中的“娱乐至死”现象。在笔者看来,“娘炮”只是主流媒体反感“娱乐至上”这一文化病症的替罪羊和出气筒。事实上,“娘炮”批判的矛头有其确定的所指,即在真正的身体和虚构的身体之间,娱乐圈用过度的身体修饰来追求一种超真实的身体幻象。可以想象的是,如果火箭101的天团少女矫揉造作地在《开学第一课》的课堂上热舞,也同样可能招致观众的不满,而且其所遭受非议的焦点应该和新F4基本一样。所以,新F4被批判不是因为其“娘”,而是因为其“假”“浅”“浮”。尼尔·波兹曼在其著作《娱乐至死》中为我们提供了解读这一现象的一个角度。在其著作中,新兴媒介的出现作为一种新的隐喻与认识论,使得人们从印刷术时代进入读图时代(或称为娱乐业时代)。相对于印刷术时代话语的严肃而富有理性,人们越来越重视颜值并注重搞笑,话语变得荒唐而无能。同时,新型媒介的变迁也对流行文化欲望化、感官化一面的有意选择和刻意放大。与之相似的看法是,法国哲学家德波将现代社会描述为景观社会,他指出:“在现代生产条件无处不在的社会,生活本身展现为景观的庞大堆聚,直接存在的一切转化为一种表象。”[1]张一兵进一步对此进行解释:“景观是一种由感性的可观看性建构起来的幻象,它的存在由表象所支撑。”[2]“娘炮”批判实质上正是这种表象化、景观化、无深度、真实形象与幻想差异被抹杀的社会中所选择的文化批判策略。具体而言,流行文化如果只是为我们提供纯粹的娱乐也无可厚非,使这种社会变迁变得颇具威胁的是新兴媒介还企图涉足严肃的话语模式——教育,并给它们换上娱乐的包装。这也正是《开学第一课》被批判的根本原因,《开学第一课》是教育部与中央电视台合作的大型公益节目,针对中小学生的特点而设计,以增强教育的针对性与实效性,可以说,这是相对严肃而富有理性的话语场域。备受指责的新 F4则是流行文化的代表,如果这种表演出现在《偶像练习生》之类的节目并不会被激烈地批判,但当这种青春颜值的崇拜进入《开学第一课》这样的栏目无疑是一种威胁。这种批判既是出于对颜值至上、娱乐至上的担忧,也体现出泛娱乐化的模式企图涉足严肃话语场域遭到“理性至上”的抵制。

对“娘炮”现象的批判存在一个疏忽,即用“娘炮”一词批判娱乐圈的“假”“浅”“浮”的时候,很容易触碰到性别议题的敏感点,从而引发对“批判娘炮”的批判。

对“批判娘炮”的批判,实质上并不直接声援那几位遭受众人讨伐的“娘炮”,也并不直接回应“娱乐至死”的担忧,而是将“娘炮”现象从娱乐圈中抽离出来,放置到一个大的社会历史维度中去思考,进而把对“娘炮”的批判称为“中性化焦虑”。中性化的焦虑指的是“担心人们会变得男人不像男人,女人不像女人”的焦虑。例如,综观近年来娱乐圈的选秀活动,从《超级女声》到《偶像练习生》,出现了越来越多中性化打扮的参赛者在比赛中胜出的局面,对这种现象的不满才是所谓的“中性化焦虑”,这与一次批判的对象本身其实有着比较明显的差别。在理论层面上,李银河在《如何对待中性化焦虑》中提到,在世界各国和各种文化中,传统社会大多对男女两性的气质做出严格区分,男性气质与女性气质分别被概括为独立性对依赖性、主动性对被动性、控制性对服从性、主体性对客体性、掠夺性对被掠夺性、逻辑性对非逻辑性、生产性对生殖性、力量对美丽、智力对爱情、理性对情感、阳刚对阴柔、精神对肉体、文化对自然等。而且在她看来,这些性别的刻板印象完全是一种社会建构的产物,是一种男性文化权力和政治权力的暴力支配,这不仅是对每个人自由选择权的限制,更是对女性身份的彻底贬低或边缘化。在这个意义上,中性化焦虑就完成了从审美到政治权力的过渡,中性化焦虑由此变成了面对性别革命,当权派对秩序混乱的不满、恐慌乃至气急败坏。由此对中性化焦虑的批判就变成了一场女性解放的运动,一种反抗姿势的恋物,因而也具有了无穷的政治正确性与吸引力,审美选择的自由化倾向便得到了确认。

在厘清了一次批判与二次批判的文本(Text)不同的语境(Context)逻辑之后,我们便会清楚地发现,一个貌似争论激烈、针锋相对的话题更大程度是一场误会。误会的原因在于二者大多数时间是在不同的语境逻辑上隔空对话,即同一语词在语境的改变之中发生了语义的嬗变。不可否认的是,一次批判和二次批判有着一些共同话语空间,即审美选择。但二者的不同在于:一次批判的策略是审美的真实与虚伪的高下关系,二次批判的策略是从审美向政治过渡;一次批判的关注点在于失真的美、过度修饰的美到底可取不可取,二次批判的关注点在于对美进行修饰乃至过度修饰是否为女性固有。

从语义构成来看,某一领域的批评家用“娘炮”一词指称娱乐至死焦虑的时候实质上指称的是“娘炮”一词中“小鲜肉”的语义成分,所以娱乐至死焦虑本质上是十分有益的,是一种对理性、崇高、真实价值观的守候;但同时,在“娘炮”这一能指的背后,其所对应的所指也同样涉及性别议题,即具有极其暴力落后的一面,这一面在中性化焦虑之中显著呈现。从成因的角度来看,国外有学者将“娘炮”部分归因于“父亲缺失”(Father Absence)。父亲缺失主要指的是因父母分居、离婚或父亲死亡等形成的单亲家庭中子女缺少父教、父爱的现象,这样的成长环境影响了个体的性格养成。但正如前文所说,娱乐圈的“娘炮”现象的成因是景观社会的形成及媒介变迁造成的真理观的变化进而引起的一连串审美反应,因此这实质上是两种不同的“娘炮”。正是基于这个意义,戴锦华在面对“娘炮”现象的时候说:“我对‘娘炮’的批判没有感觉,但对‘小鲜肉’的批判有认同。”[3]所以,当研究者讨论“娘炮”问题的时候,必须指明其语境(见图3-2-2)。只有这样,才不至于语义混乱,才能站在同一个平台上彼此展开讨论。

图3-2-2 “娘炮”的三重语境逻辑

综上所述,“娘炮”现象其实可以有一个初步的定论:一是失真的美、过度修饰的美并不可取,但这并不是女性特质的一部分;二是在性别气质的选择上可以多元化。

对于这样一个较为公允的结论,笔者仍有三个疑虑:

第一,对外在的追求与内在的精神境界是否有关系。如果一个人追求浮夸、光怪陆离的外在审美,那么他的精神境界与之有多大程度的相关性,甚至有没有相关性呢?一个有趣的例证来自杨杰的《那个盛产“娘炮”的时代,也不缺“老炮”》,文章提到魏晋名士均有敷粉之习,但与之形成鲜明对比的是,这群浓妆艳抹的男士体现出来极强的尊严感与精神气节。最为著名的是嵇康,平日里爱男子之美,在面对权贵时却能意识到自己的尊严,在面对死亡的恐惧时斯文不坠,可以说,其在刑场上淡定从容地演奏广陵散的图景,代表了魏晋文人对男性气质的精神想象。

第二,性别气质的刻板印象多大程度上是建构的,多大程度上是本质的。我赞成性别的刻板印象是文化权力和政治权力的支配性作用,我也赞成性别的刻板印象是一时一地的意识形态意义上的文化偏见。但我想知道的是以下两点:一是这样的性别构建是否有一定的本质性因素,如男女两性解剖生理上的差异及这一差异所引起的文化建构的偏向;二是这种建构对于身处其中的个体与社会有多大的伤害、多大的益处,建构在多大程度上是否为贬义词。

第三,性别气质选择的多元化是否潜藏着一定的虚伪性和被滥用的倾向。实际上,大多数人到审美多元化的时候,其实际意义是所有的审美及审美选择都是平等的,但是总有一些审美选择比另一些更平等,从这些审美选择来培养自身,是一个明智的选择。大多数人的审美多元化是否是双重标准的:在形而上的层面上,坚决举起自由主义的大旗;在形而下的层面,对所谓的边缘审美嗤之以鼻、冷嘲热讽。所以,当大家愿意站出来为“娘炮”辩护,说那是个性化的选择及审美的多样性,那这是不是意味着“直男癌”也可以站出来承认自己,并基于同样的理由而免于被舆论诟病。所以我的疑问是关于个性的边界到底在哪里。

这些问题还可以继续被讨论。福柯说:“知识分子的工作不是去塑造他人的政治意志,而是通过它在自己研究领域的分析,对那些自说自话的规则质疑,去打扰人们的精神习惯,去驱散那些熟悉和已被接受下来的东西,去重新检验那些规则和体制。”[4]所以,对于“娘炮”现象及“娘炮”事件的争论并不应该就此结束,其所引起的审美问题、性别问题、媒介批评问题、个性边界问题仍需要被继续讨论下去,毕竟“真正的人的自由就来自关于平等的一天天一次次的对质。”[5]

最后,回到最初的谈论原点,希望每一种审美都是真实可感的生命经验呈现,每一种选择都是审慎理性存在方式的选择。

参考文献:

[1]李银河.如何看待中性化焦虑[J].东方女性,2012(2).

[2]波兹曼.娱乐至死[M].章艳,译.桂林:广西师范大学出版社,2004.

[3]吴雪.“娘炮”背后的中性化焦虑[J].新民周刊,2018(36).

[4]周洁,刘绮黎.主流媒体论“娘炮”[J].新民周刊,2018(36).

[5]陈冰.我们为什么反对“娘文化”[J].新民周刊,2018(36).

[6]辛识平.“娘炮”之风当休矣[EB/OL].(2018-09-06).http://www. xinhuanet.com/politics/2018-09/06/c_1123391309.htm.

[7]桂从路.什么是今天该有的“男性气质”[N].人民日报,2018-09-07.

[8]文峰.“娘炮”之风本质是娱乐妖风[N].长沙晚报,2018-09-14.

[9]何云峰.对“娘炮”现象不要人云亦云[N].社会科学报,2018-10-18.

[10]德波.景观社会[M].王昭风,译.南京:南京大学出版社,2006.

[11]杨杰.那个盛产“娘炮”的时代,也不缺“老炮”[N].中国青年报,2018-09-12.

[12]李银河.性的问题[M].北京:中国青年出版社,1999.

[13]江岸.贾宝玉算是“娘炮”男[J].小康,2018(30).

[14]叶克飞.澎湃新闻:“娘炮”霸屏是资本衍生的审美庸俗化[EB/OL].(2018-09-06).http://news.sina.com.cn/s/2018-09-05/doc-ihitesuy8331051.shtml.

[15]阿莫.偶像产业中的男性形象:消费细分下“娘炮”的崛起[EB/OL].(2018-09-07).http://culture.ifeng.com/a/20180908/ 60037670_0.shtml.

[16]莫兰.尊重多元审美,反对恶俗炒作[N].中国妇女报,2018-09-09.

[17]“娘炮”不“娘炮”,看精神格调[J].环球人物,2018(18).

[18]上野千鹤子.厌女:日本的女性嫌恶[M].王兰,译.上海:上海三联书店,2015.

[1] 德波. 景观社会[M]. 王昭风,译. 南京:南京大学出版社,2006:3.

[2]同上,第11 页。

[3]戴锦华. 小鲜肉·耽美·性别困境[EB/OL].(2018-09-20).http://www.sohu. com/a/254918605_425345.

[4]李银河. 性的问题[M]. 北京:中国青年出版社,1999:1.

[5]朗西埃. 对民主之恨[M]. 李磊,译. 北京:中国翻译出版社,2016.

有关2018年中国艺术文化热点观察的文章

2018年是中国改革开放40年,改革开放给予艺术文化发展极大的动力,因此需要对改革开放40年的艺术文化观念做一个全面梳理,才能更好地认识现实发展。毫无疑问,要把握改革开放40年艺术文化上的收获,不能不关注广大人民群众对于中国的艺术精神生活,在何种程度给予享受和满足的认知。......

2023-08-21

“注射器呲墨书法”有着自己的理论,他认为用注射器书写能够解决传统书法中毛笔需要不断蘸墨的“缺点”。在“注射器呲墨书法”的视频出现以后,网友多数认为这样的创作不算书法,多数新闻媒体及公众号转载新闻的时候也使用了“是艺术还是作秀”的标题。这是“注射器呲墨书法”一经曝光便被大多数普通大众和业内人士声讨批评的原因。......

2023-08-21

从2016年开始,在几百家网络直播平台中,不同程度地出现语言挑逗、表演低俗、发表不当言论等乱象。2017年,国家相关部门下令对直播平台整改监管的活动也在持续进行。网络直播极大地减弱了“拟态环境”的影响,实现了传播内容与客观现实的一致性。部分直播违反网络直播平台的规定播出不健康内容, 给用户带来不......

2023-08-21

随着文化工业的不断发展,最终便会导致“娱乐至死”的结局。这里的“死”不是指人的生命之死,而是大脑的死亡、思考力的死亡。人们接受的是经过处理与过滤的内容产品,人们越来越懒惰而更愿意享受这顿摆在面前的、已调好味道的精神大餐。人们整日沉浸于“嘻嘻哈哈”的享乐氛围里不能自拔,笑声吞噬了凝神思考,最终也会吞噬一切。文化工业的主人以普遍性统治了特殊性,普通大众变得同一而没有个性。......

2023-11-03

陈菲尔《网络谜踪》是一部在2018年初圣丹尼斯电影节上首次放映的小成本电影,拍摄仅用了13天,之后剪辑了两年才完成。《网络谜踪》这部影片讲述的是亚裔的一家三口,其中母亲在生下女儿后没多少年就患了癌症,经过家庭一起抗争还是没能摆脱病魔而去世。在电脑发明之前或者伊始,《网络谜踪》类型的电影是不会出现的,因为和当时人们的生活脱节,观众即便看了也无法领会其中的现代生活气息和互联网的用途与魅力。......

2023-08-21

此时如患者确实无房室传导阻滞存在,以裂隙现象可能性大。2.束支裂隙现象束支内裂隙现象的发生机制是由于两束支的不应期不等,造成双束支不同速度传导所致。当房性早搏进一步提前时,心房肌进入相对不应期,表现为传导延缓,当延缓达到一定程度,激动到达旁路时,其已脱离了不应期,结果使已经传导阻滞的旁路恢复了传导功能而下传激动,即发生旁路裂隙现象。改变基础心率或药物影响心肌组织不应期能使裂隙现象消失。......

2024-01-08

周星2018年的姜文依然独来独往,人们对于姜文的创作始终有一点迷惑,对于姜文电影的认知理解始终有分歧,评价姜文电影总是成为难题,但姜文是中国导演中具有独特性的“这一个”。姜文始终是中国电影中值得分析的、有独特性的,而且具有重要影响的导演,这就是姜文和他的电影的奇特性。首先片名《邪不压正》的迷局。北平警察局长朱潜龙认为李天然是邪,自己为正,故此邪不压正。正是在正邪交织的决斗中,完成了邪不压正的主题。......

2023-08-21

更让人担心的是,《无名之辈》的首日票房仅948万元,占总票房的5%,低于排片率。首先,《无名之辈》的逆袭是符合一些专家、业内人士的预料和期盼的。在电影上映前几天票房并不理想时也做出预料:《无名之辈》的票房肯定还会有新的起色。切合当下社会普遍心理,抓住尚未被市场挖掘的一些东西,也许是《无名之辈》获得成功的一个原因。......

2023-08-21

相关推荐