车站广场的分类标准有很多种,其中比较常用的是根据广场地理位置、广场空间形态、广场与站场、站房关系等因素来划分。根据车站广场在城市中所处的地理区位不同,可将车站广场分为以下4 种类型。图7.1单向广场图7.2双向广场环行广场随着铁路车站站场、站房和广场一体化程度的不断推进,广场与站房、站场之间的联系更加紧密。图7.3环行广场图7.4叠合广场(珠海站)......

2023-08-21

本节介绍几个有特色的车站广场案例,主要侧重于大型、特大型铁路客站。

1)分散停车场布局

车站广场可按停车场集中或分散布置,也可以按不同车辆类型或到发方向进行区域划分。

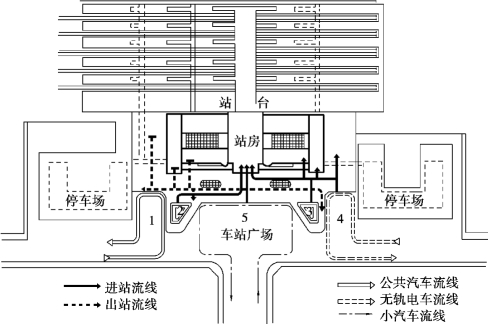

图7.13 为按车辆类型划分停车场的车站广场,无轨电车和公共汽车分别在广场两侧停靠,小汽车和出租车设在广场中部。停车场划分明确,车辆相互交叉少。车辆不穿行广场,对广场干扰也少。但由于站房纵向距离较长,3 个停车场间距较大,旅客来往于各停车场与站房进、出口之间的距离较远,出站旅客往站房右侧乘无轨电车与左侧乘公共汽车的进站旅客在广场上有交叉。

图7.13 分散停车场的车站广场平面图

1—公共汽车站;2、3—地铁车站;4—无轨电车站;5—小汽车和出租车停车场

2)有多个广场的布局

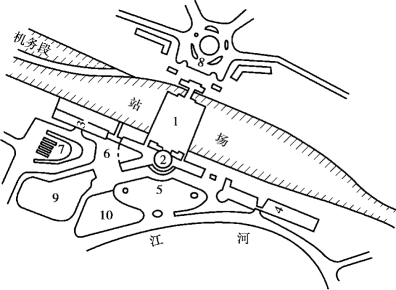

图7.14 为设有多个车站广场的平面示意图。站房正面主广场为小汽车停车场,主广场面对大河,视野开阔,两侧设有绿化带,地下一层为自行车存车场,地下二层为地下商场。东侧设有邮政枢纽,便于为旅客服务。站房西侧的旅客出站口与行包房组成公交副广场,为公共电汽车停车场。站房北侧设置副站房,副站房前设置子广场与城市干道相连。站场总体布置采用“高架候车,上进下出,南北开口,主、副、子广场分开”布局,流线顺畅,布局紧凑,旅客疏散快捷。

图7.14 设有多个车站广场的平面图

1—跨线候车室;2—主站房;3—行包售票综合楼;4—邮政楼;5—主广场;6—副广场;7—公共汽车站;8—子广场;9—商业楼;10—绿化带

3)单侧平面式布局

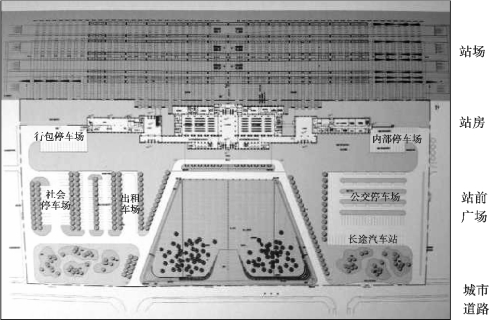

拉萨站位于拉萨市西南端的柳梧村,依山傍水,地势平坦开阔,南侧是绵延的群山,北侧是雅鲁藏布江的支流拉萨河。拉萨站广场占地6.7 万m2,位于拉萨河南岸的一级阶地,地势南高北低,向北逐渐与拉萨河相接。

拉萨站广场交通组织为平面式、左右分流的形式。广场布局结合车站出入口,在西侧设置长途汽车站,实现铁路与公路、城市道路的良好衔接关系,与进出站关系较弱的内部停车场也设在西侧;东侧设置公交车场,靠近出站口,方便旅客进出车站;沿机动车道东侧布置小汽车停车场和出租车乘降站,在行包房前设置行包停车场。各种车辆分别从站房两侧进出广场,车流流线相互分离,互不干扰。

广场中部为步行区,与站房前横向活动平台相接,周边与公交、社会车辆、出租车等停车场相邻。人流从中央步行广场进出横向平台,再与站房的进站口、出站口、售票厅、行包办理厅相衔接,人车分流,安全快捷。同时广场中央的步行区位于站房轴线上,设计结合地形形成梯形的斜坡式下沉广场,广场边缘设置台阶与周边道路相衔接,东西两侧设置两条别具特色的林荫道,与北侧道路相连。

广场种植当地的榆树、散置原生态荒石,设计巧妙,形成了富有拉萨地域风貌的良好景观,如图6.33、图7.15 所示。

4)单侧立体式布局

新建延安站充分展示了革命圣地的崭新形象。新站有到发线路9 条,站台3 座,建筑面积2.39 万m2,最高可容纳旅客3 000 人,如图7.16 所示。

图7.15 拉萨站车站广场布局

图7.16 延安站车站广场布局

车站广场位于站房的西侧,与之相连的城市干道为立交形式,过境交通与广场车流得到很好的分流。广场为不规则形状的横向广场,广场交通组织采用了高架桥的方式,形成了立体的流线组织。在广场地面层,各功能区布局以左右分流的方式进行规划。广场的高架桥设置在站房的西侧,站房横向活动平台的上空接站房二层的进站广厅。与站房上进下出的交通流线设计相衔接,进站旅客可乘车落客高架平台,直接进站。

广场中央位置为步行广场,也是车站的景观广场,在接近站房的位置直接连接横向活动平台,旅客进站可以通过两侧的车道直接抵达二层的进站厅,也可以利用通往二层的扶梯、楼梯等步行至进站厅。出站人流可直接进入步行广场搭乘各种车辆离开车站。

步行广场北侧由南向北依次为公交站台和出租车停车场,步行广场南侧为社会车辆停车场,各种车流互不干扰。在车站广场的西北方向、城市干道的对侧设置了长途汽车南站,紧邻城市干道,汽车站与车站广场之间有地下通道直接相连。交通流线清晰流畅,人车分流,互不交叉干扰。

5)双侧立体式布局

北京西站位于北京市西三环内莲花池东路上,占地51 万m2,建筑面积17 万m2,共有13 个候车室,共设10 个站台20 条线。目前接发旅客列车70 ~90 对/d,日均客流量18 ~20 万人,高峰期间客流量达到40 ~60 万人/d。

北京西站为南北双站房形式,分南、北两个广场。北广场紧邻莲花池东路,东西长,南北窄,广场采用多层立体形式,分高架层、地面层、地下层,地面层与铁路站台同层。高架层主要是车行区,由于南北方向宽度较窄,高架平台的引道设置为螺旋盘道,东西各设一座,车辆西进东出,可达高架平台;地面层为步行区,在西螺旋盘道的西侧设地面停车场,以停靠大客车和中型面包车为主;公交车场位于东螺旋盘道东侧,部分途经公交线路在广场边缘城市干道处设置站点。与广场相邻的城市干道为立交道路,过境交通从立交道路下层穿过,与广场车流互不干扰。地下一层和二层为社会车辆停车场、出租车载客站台和人行联络通道。

南广场通过多层立体空间设计,将广场多种交通流线有机顺畅地组织起来。整个广场的交通活动在地下二层、地下一层、地面层3 个层面,流线组织为上进下出,各种交通流线得到有效的分离。广场的步行区位于广场中部,完整统一。公交车场和出租车场分别布置在步行区两侧,步行区与公交上客区站台以及出租车的上客站台和落客站台实现无缝衔接。地下二层设社会车辆停车场。广场中心的圆形下沉空间,围合中心雕塑,构成了完整的广场形态,突出了车站广场的标志作用。站房与广场雕塑形成的轴线,延续城市肌理,建立和完善了良好的城市空间秩序,如图7.17所示。

目前,北京西站南、北广场通过地下通道相互连接。北京地铁7 号、9 号线设置在地下二层,在地下一层中部设置换乘出入口,可以方便地换乘。

图7.17 北京西站南广场及流线设计

6)环形立体式布局

(1)北京南站广场

北京南站是汇集了高速铁路、市郊铁路、地铁、公共汽车、小汽车等多种形式的交通工具于一体的大型城市综合交通枢纽,其中市郊铁路有两条线路,即S4(黄村线)和S5(房山线),地铁有两条线路,即地铁4 号线和14 号线。

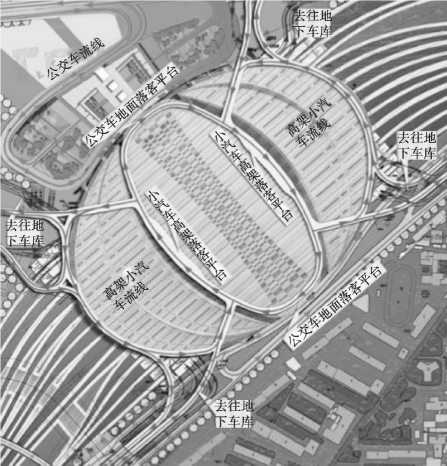

小汽车、出租车通过来自4 个方向的高架环形匝道直接将旅客送到两侧高架进站厅的入口,之后可以选择4 个方向离开站区。出站旅客可以从地下出租车载客区直接上车,也可以到地下停车库乘坐小汽车离开。在每个方向上都有去往地下停车场的小汽车出入通道,快捷方便。公交车进出站区的路线根据外部道路的通过能力作了合理的分配,公交车落客区设在南北广场地面层靠近地面进站厅的位置,待发场设在广场上,上客区设在南北广场的地下一层旅客出站口位置,使乘公交车的进出站旅客能够最大限度地接近站房,如图6.16、图7.11(a)、图7.18所示。

图7.18 北京南站广场及流线设计

(2)上海南站广场

上海南站设站线11 股、站台6 座,设计最高聚集人数为6 000 人,总建筑面积为5.05 hm2。

车站广场由南、北广场和中间环绕站房圆周的环形高架平台共同组成。北广场是该站的主广场,用地面积为11.98 hm2;南广场是辅广场,用地面积为11.01 hm2。南、北广场靠近站房中部均为集散人流的下沉式广场,为车站主要步行区。3 条南北向的通道连通两个广场,其中西侧通道为铁路内部通道,东侧为并行但不互通的铁路出站人行通道和社会联系通道。

北广场竖向为4 层,地面层与铁路站台为同一层面,地面层的西侧布置出租车及社会大型车停车场,东侧布置公交车站及自行车停车场,地铁出入口也设在东侧,靠近地铁出入口设有出租车下客站。地下二层、三层设有地下商场、停车场。下沉式广场位于地下一层的位置,有单向的机动车道同地面广场及地下车库连通,在其中还另设有出租车及社会车辆上客车道。

南广场竖向为3 层,地面层的东侧由近至远分别布置自行车停车场、公交站、出租车站、郊区汽车站、长途汽车站;西侧布置机动车出口道路,地下一层、二层为社会车辆停车场和地下商场。

连接南北广场的高架道路是与站房直接相连的平台,进站旅客可乘车直接停靠在高架道路平台上进入车站站厅。北广场的高架道路从西面进,由东面出;北广场地面与二层高架平台可通过匝道按逆时针方向组织车流;地面车辆可通过广场内部道路进入地下停车场。南广场的高架道路从东侧进、由南广场西侧的高架匝道出,车辆落到南广场地面后可离开车站,也可通过广场内的道路进入地下停车场。

上海南站与3 条城市轨道交通进行换乘,即1 号线、3 号线和L1 线。轨道交通1 号线、3 号线平行铁路站场,1 号线车站位于北广场地下一层和二层;3 号线站台布设在南广场与铁路南侧站台之间的地面上;L1 线在南站东侧从1 号线及3 号线下方穿过,L1 线与1 号线共用站厅,其站台层位于北广场东侧的地下三层。

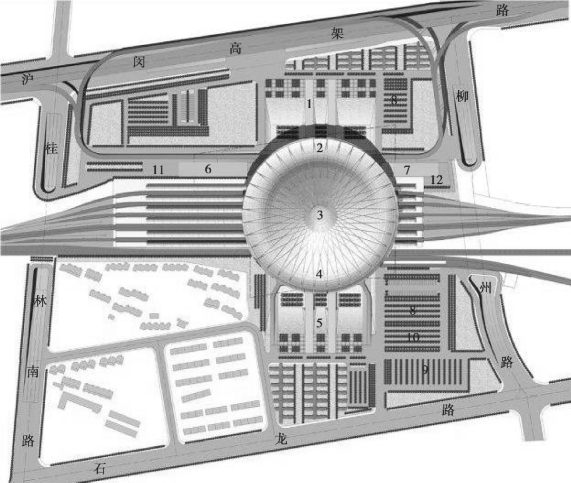

上海南站广场为多方向、多层次、立体化的复合空间,总体布局与站房空间进行一体化设计,将包括铁路、地铁、城市道路交通、长途公路交通的诸多人流、车流的流线整合在一起,形成高效运行的综合交通枢纽系统,如7.19 所示。

图7.19 上海南站广场布局

1—北广场;2—北厅;3—主厅;4—南厅;5—南广场;6—行包用房;7—邮政用房;8—公交汽车站;9—长途公交汽车站;10—近郊公交汽车站;11—行包广场;12—邮政广场

有关铁路车站的文章

车站广场的分类标准有很多种,其中比较常用的是根据广场地理位置、广场空间形态、广场与站场、站房关系等因素来划分。根据车站广场在城市中所处的地理区位不同,可将车站广场分为以下4 种类型。图7.1单向广场图7.2双向广场环行广场随着铁路车站站场、站房和广场一体化程度的不断推进,广场与站房、站场之间的联系更加紧密。图7.3环行广场图7.4叠合广场(珠海站)......

2023-08-21

车站广场的主要功能概括起来有以下3 种:交通功能、服务功能和城市节点功能。1)交通功能交通功能是指组织旅客和各种车辆在广场上安全、迅速地集散,完成铁路和其他交通方式间的换乘。这是车站广场最重要的功能。广场的旅客集散功能是首要的。3)城市节点功能车站广场具有联系周边、吸引周边客流的作用,车站广场必然逐步发展成为功能复杂的城市节点。协调周边建筑设施车站广场具有协调周边建筑设施的功能。......

2023-08-21

交通功能是车站广场最重要的功能,广场交通组织的基本要求是安全通畅和便捷高效。广场流线组织的具体要求有如下4 个方面。广场上需要进行分流的交通流包括人流与车流、客流与货流、进站交通流与出站交通流、机动车流与非机动车流等。合理布置广场上各种交通设施,规划旅客换乘路线,最大限度地保证进出站旅客的交通效率。......

2023-08-21

车站广场伴随铁路车站的发展,从无到有,从单一的出入口平台到满足铁路需要的站前广场,现已发展成为以交通功能为主的城市综合广场。以换乘为主的站前广场伴随着社会和交通运输的进一步发展以及汽车的广泛使用,多模式城市交通系统逐步形成。车站广场从扩大的车站出入口平台发展成为较为复杂的站前广场,以满足乘客从一种交通工具便捷地换乘到另外一种交通工具的需要。目前,大多数车站广场都是这种站前广场形式。......

2023-08-21

车站广场的休息设施主要包括桌椅凳、遮阳设施和其他设施。廊是从一个空间进入另一个空间、具有指向性的开敞建筑物,高度宜为2.2 ~2.5 m,宽度宜为1.8 ~2.5 m。棚架高度宜为2.2 ~2.5 m,宽度宜为2.5 ~4.0 m,长度宜为5 ~10 m,立柱间距宜为2.4 ~2.7 m。其他设施广场上还设有与休息等候相关的其他设施,如卫生类的洗手池、饮水台、垃圾收集及转运设施等,引导类的显示屏、标志牌、引导牌、警示牌等。......

2023-08-21

驼峰溜放部分平面也称为调车场头部平面,该部分平面设计是计算峰高和设计纵断面的依据,其设计质量对调车作业的效率、安全和工程投资都有直接影响。表5.22线束分配方案在大、中型驼峰上,往往是在每一线束之前设有一个制动位。......

2023-08-21

广场上各类流线分流的主要方法有左右分流、前后分流、平面综合分流和立体分流等。车辆在广场前部行驶、停靠和上下旅客,旅客在广场后部活动、进出站房,两者互不交叉干扰。这种设计方式能更好地释放平面空间,有效提高土地的利用率,如图7.6所示。图7.6车站广场人流、车流分流方式在实践中,上述4 种基本分流方式往往是相互补充、综合运用的。......

2023-08-21

布局研究各专业车站内车场、机务、车辆、客运、货运等各种建筑物与设备的相互位置及其规模,提出合理的车站布置方案,提出车站及枢纽各种建筑物与设备综合运用的优化方案。运营铁路开通后,研究铁路车站的运营管理、养护维修、扩能及改造等问题。......

2023-08-21

相关推荐