车站广场的交通组织需与站房的相关流线保持协调一致。出站流线列车到达后,人流量剧增,人流密集,时间集中。这9 种人流在站前集散空间出现的位置以及行动的路径各有不同,见表7.1。表7.1车站广场集散人流特征站前集散空间中的主要人流行为模式及特点归纳起来有以下5 个方面。③进出站人流有可能在广场及周边建筑中发生商业行为,如购物、餐饮、寻求住宿、换乘地铁及长途汽车等。设计时应注意行人与机动车辆的分流。......

2023-08-21

在站房内,旅客、行包、车辆的集散活动会产生一定的流动过程和流动路线,通常称为流线。

流线设计是指通过建筑空间的布局组合和其他设计手法,对特定范围的人流、物流、车流加以分类、组织、引导,形成有秩序、有目的的流动线路的过程。流线设计是交通建筑设计的主要内容之一,通常是通过功能布局实现的,所以流线设计也是车站合理功能布局的主要依据。

1)基本原则

旅客流线设计的基本原则是互不交叉、短捷合理、明确清晰。

(1)互不交叉

各种流线避免相互交叉干扰,这是车站流线设计的一般要求,尤其是进站和出站流线不能出现交叉现象。

(2)短捷合理

距离短捷合理是旅客流线设计的基本要素,应最大限度地缩短旅客在站内的行走距离,避免流线迂回。由于我国各个历史阶段的经济基础和要求不同,铁路车站的建筑形式出现多次变化。从最初的车站广场、站房、站场三大块在平面上依次布局,发展到车站、广场立体交通布局并与站房紧密联系,形成站房(主要是候车室)与站场的立体叠合布置。随着铁路科技的发展,近来在一些大型、特大型综合铁路车站规划设计中,已经把车站广场、站房和站场完全视为一个整体,用立交的设计手法将其融合,并将其他各种交通方式融入这个整体系统,追求交通方式的零距离换乘和无缝衔接。

(3)明确清晰

在大型的交通建筑中,由于规模和空间尺度等原因,旅客流线的设计不可避免地出现冗长的现象。对于有大量复杂流线的大型综合交通枢纽来说,流线设计则要把明确清晰放在重要位置。在不能兼顾两全的情况下,讲究流线清晰明确比追求短捷更重要。

2)流线分析

铁路车站流线按其性质的不同分为旅客流线、行包流线和车辆流线;按其流动方向的不同又分为进站流线和出站流线。

(1)进站旅客流线

进站客流在检票前比较分散,不同性质的旅客在不同时间内办理各种出行手续,并在相应地点候车。进站旅客按旅客性质不同可分为以下5 种:

①普通旅客流线。普通旅客流线是进站旅客流中的主要流线。多数旅客的进站流程是到站→问讯→购票(或打印车票)→托运行李→候车→检票→上车。

②中转旅客流线。根据换乘时间的长短,有的中转旅客办理检票后立即进入候车室,随普通旅客一起检票进站;也有的中转旅客不出站而在站台上换乘列车。

③市郊旅客流线。市郊旅客的人流密集到达,候车时间短,办理了月票的旅客可不必购票和托运行包,多数随普通旅客一起检票进站。

④特殊旅客流线。特殊旅客包括老弱病残孕等旅客,在中型以上车站应单设候车区(室)和检票口,保证特殊旅客优先进站。在大型车站,团体或军人客流也都另辟候车区(室),与普通旅客分开进站。

⑤贵宾流线。进站的贵宾除要求能从贵宾室单独进站外,还需设置直接驶入基本站台的汽车专门通道,其流线应与普通旅客流线分开。

进站旅客流线设计应与客运服务相结合。高速铁路进站流线应采取以通过式为主或等候式与通过式相结合的流线方式。

(2)出站旅客流线

出站旅客的特点是人流集中、密度大、走行速度快、使用站房时间短。一般情况下,普通、市郊、中转旅客均汇集在一起经出站口出站。当市郊旅客较多时,可单独设置市郊旅客出站口。

(3)行包流线

发送行李包裹的作业流程是托运→过磅→保管→搬运→装车。发送行包流线应与到达行包流线分开。

到达行包的作业流程是卸车→搬运→保管→提取。

应参阅行包托取厅位置(图4.33)进行行包流线设计。

(4)车辆流线

车辆流线是指车站广场的公交车、出租车、社会车辆、自行车等车辆的流程,应分别进行流线设计。

3)流线设计

根据站房类型的不同,流线设计分为以下多种形式。

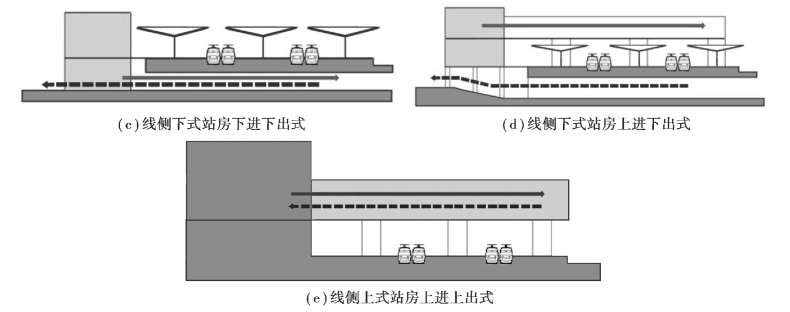

(1)线侧平式站房下进下出式

车站站房位于铁路线一侧,进站旅客从候车室出发通过地道进入站台,出站旅客通过地道从站台抵达出站口。一般客流不大的单层候车室站房可考虑采用这种形式,如图6.11(a)所示。

(2)线侧平式站房上进下出式

车站站房位于铁路线一侧,进站旅客从站房上层经天桥进站,出站旅客从地道出站,同时可将基本站台候车室设在站房下层,方便旅客直接进入基本站台,其他普通候车室则设在上层。一般两层候车室的站房常采用这种形式,如图6.11(b)所示。

(3)线侧下式站房下进下出式

车站站房设于铁路线一侧并低于站台一定的高度(一般4 m 以上)。旅客流线一般可考虑设为进站旅客从地道进站、出站旅客也从地道出站方式。设计为两层候车室时,可将基本站台候车室设在上层,其他普通候车室设在下层,如图6.11(c)所示。我国许多高速铁路中间站采用该种进出站流线。

(4)线侧下式站房上进下出式

车站站台与广场之间的高差不足4 m 时,站房设计为两层会使上层候车室不能与基本站台高度很好适应。这时利用这一高差做架空层,上层设置为候车室并布置进站流线,下层架空层设置出站厅、行包房和停车场,流线为上进下出式,如图6.11(d)所示。

(5)线侧上式站房上进上出式

车站站房位于铁路线一侧并且高于站台,进出站旅客一般经由天桥进出站,采用上进上出的进出站流线,如图6.11(e)所示。

图6.11 线侧式站房进出站流线

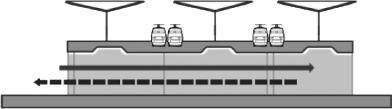

(6)线上式站房上进下出式

高架站房候车室一般设于铁路线上方,旅客流线为“上进下出”方式,如图6.12(a)所示。也可以考虑“上进上出”方式,如图6.12(b)所示。

图6.12 线上式站房进出站流线

(7)线下式站房下进下出式

车站站房设于铁路线下方,旅客流线自然为“下进下出”方式,如图6.13 所示。

(8)地下式站房上进上出式

地下式站房设于铁路地表面以下,一般位于线路上方,旅客流线一般为“上进上出”方式,如图6.14 所示。

图6.13 线下式站房下进下出式

图6.14 地下式站房上进下出式

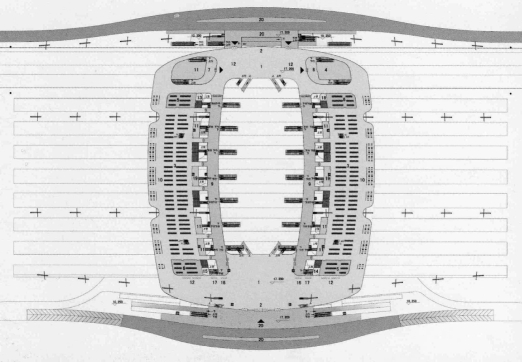

(9)线端式站房平进平出式

线端式站房位于铁路线端部,如图6.15 所示。其最大的好处就是旅客进出站台可以“平进平出”,省去了上下跨线设施。但是旅客均由站台一端进出,具有流线较长和相互交织的弊端。规模较大的线端式站房仍可考虑立体疏解措施。

(10)复合式站房综合式

复合式站房是两种或多种站房形式的互相组合,其流线设计应根据候车室、站台的布置选择最适合的方式,合理地进行综合设计,将旅客流线进行立体疏解、人车分流。

图6.15 线端式站房平进平出式

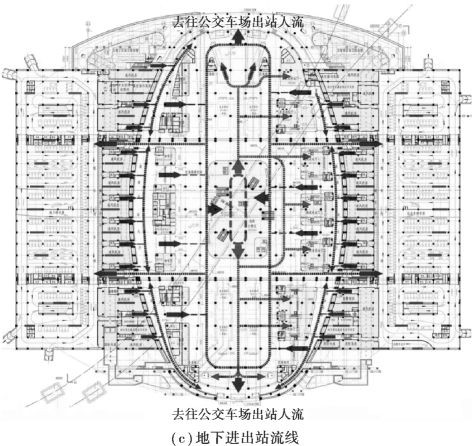

例如,北京南站采用上进下出、下进下出以及通过式、等候式相结合的多种旅客进出站流线模式。进站客流除了高架层候车厅的主要客流之外,还有来自地下进站厅等处的客流。出站客流除了去往地下出站厅的主要客流之外,还有去往一层公交车站的客流和高架进站厅的客流,其流线设计相当复杂,如图6.16 所示。

图6.16 北京南站进出站流线

(11)绿色通道流线设计

随着城市交通体系的日益完善,铁路交通运输技术的发展,列车车次增多,同时旅客出行经验增加,越来越多的旅客,如公务、商务、营销以及旅游团体等,往往只在开车前适时赶到车站,而不需要提前到车站长时间候车,因此需要车站设置直接进站的“绿色通道”。在传统线侧式车站中,利用高架候车室之间的中央通廊形成直接进站的通道,使具备通行条件的旅客可不经过候车室直接进站,如北京站、广州站、武昌站等均设置了“绿色通道”。在新建综合性站房中,结合进站通道,可在站房中部设直接进站的通道,如武汉站(图6.17)等。

图6.17 武汉站绿色通道设计

有关铁路车站的文章

车站广场的交通组织需与站房的相关流线保持协调一致。出站流线列车到达后,人流量剧增,人流密集,时间集中。这9 种人流在站前集散空间出现的位置以及行动的路径各有不同,见表7.1。表7.1车站广场集散人流特征站前集散空间中的主要人流行为模式及特点归纳起来有以下5 个方面。③进出站人流有可能在广场及周边建筑中发生商业行为,如购物、餐饮、寻求住宿、换乘地铁及长途汽车等。设计时应注意行人与机动车辆的分流。......

2023-08-21

车站广场的分类标准有很多种,其中比较常用的是根据广场地理位置、广场空间形态、广场与站场、站房关系等因素来划分。根据车站广场在城市中所处的地理区位不同,可将车站广场分为以下4 种类型。图7.1单向广场图7.2双向广场环行广场随着铁路车站站场、站房和广场一体化程度的不断推进,广场与站房、站场之间的联系更加紧密。图7.3环行广场图7.4叠合广场(珠海站)......

2023-08-21

铁路车站规划需满足下列基本条件。以流为主流线规划是车站合理规划与布局的依据,车站规划与总体布局应以流线规划为主,以流线明确清晰、短捷顺畅、互不干扰作为主要目标。同时,“以流为主”也是在提倡以流动的观念对待车站总体布局,不能简单地将车站规划成人员滞留的场所和庞大的停车场,而应强调它在流动中形成的效率。......

2023-08-21

铁路车站的规划设计应坚持科学发展观,着眼于建设和谐、节约、环境友好型社会,贯彻“以人为本、服务运输、着眼发展、强本简末、系统优化”的方针,遵守以下原则和要求。保证必要的运输能力车站内各项设备的能力应当适应近、远期客货运输需求,并具有必要的储备能力。车站设施不仅要满足研究年度远期运量的需要,还必须考虑社会发展、科技发展、人民交通需求提高及其他与时俱进的需要,留有足够的发展空间。......

2023-08-21

行包房全称为行李、包裹用房,是办理旅客行李、包裹的托运、储存和提取等作业的场所。客货共线铁路行包房的位置应与旅客托、取行包的顺序及行包流线密切相关,应尽量减少与其他流线的交叉。图4.33所示行包房对来站托运行包的旅客比较方便;图4.33所示行包房对离站提取行包的旅客比较方便。中转行包量较大时,宜单独设置中转行包房。......

2023-08-21

驼峰溜放部分平面也称为调车场头部平面,该部分平面设计是计算峰高和设计纵断面的依据,其设计质量对调车作业的效率、安全和工程投资都有直接影响。表5.22线束分配方案在大、中型驼峰上,往往是在每一线束之前设有一个制动位。......

2023-08-21

旅客列车对数不多、运量不是很大的双线铁路区段站一般采用横列式图型即可满足客货运输的需要。有的车站还办理局管内旅客列车的始发、终到作业及个别车辆的甩挂作业。车列解体后,本站货物作业车在调车场内集结成组,由调车机车送往货场、物流中心或岔线。......

2023-08-21

广场上各类流线分流的主要方法有左右分流、前后分流、平面综合分流和立体分流等。车辆在广场前部行驶、停靠和上下旅客,旅客在广场后部活动、进出站房,两者互不交叉干扰。这种设计方式能更好地释放平面空间,有效提高土地的利用率,如图7.6所示。图7.6车站广场人流、车流分流方式在实践中,上述4 种基本分流方式往往是相互补充、综合运用的。......

2023-08-21

相关推荐