1)按在路网中的位置和作用分类根据编组站在路网中的位置、作用和所承担的作业量,可分为路网性编组站、区域性编组站和地方性编组站。全路目前有编组站约46 个,其中路网性编组站13 个,区域性编组站16 个,地方性编组站17 个。2)按调车设施的套数及调车驼峰方向分类编组站驼峰设有自动或半自动控制设施。横列式编组站横列式编组站的上、下到发场与调车场横向并列排列。......

2023-08-21

编组站的通过能力为到达场和出发场到发线的通过能力之和。

1)到达场

影响到达场到发线通过能力的因素很多,主要包括列车到达的不均衡性、列检能力、驼峰解体能力及其负荷、接车延误率、空费系数等。

根据上述影响到发线通过能力的因素可见,到达场到发线通过能力是有条件的。它是指在驼峰能力、列检能力、列车到达间隔与作业时间分布规律等一定的条件下,按照不间断接车可靠性的要求,到发线一昼夜可能接入的最多列车数。

(1)基本计算公式

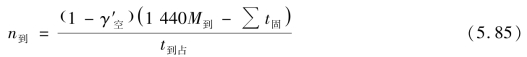

由前述的编组站车列作业排队服务系统可知,到达场的主要任务是保证完成车列解体前的技术准备工作和不间断地自区间接入解体列车。到达场到发线的通过能力应根据随机排队服务系统的理论来确定,可用直接计算法确定,其一般计算公式为:

式中 n到——到达场到发线的通过能力,列;

γ′空——到达场到发线的空费系数,见式(5.77);

M到——扣除本务机车和调车机车走行线以后,到达场可用于办理列车技术作业的线路数;

∑t固——接发旅客列车、定时取送车辆等固定作业占用到发线的时间(不包括摘挂列车占用到发线的时间),min;

t到占——到发线通过能力利用程度达到饱和时每列解体列车平均占用到发线的时间,min,且:

![]()

式中 ![]() ──车列在到达场的等待时间,包括待检和待解时间,min;

──车列在到达场的等待时间,包括待检和待解时间,min;

![]() ──技术作业占用到发线的时间,min,应分别衔接方向、列车种类按下式分项查定:

──技术作业占用到发线的时间,min,应分别衔接方向、列车种类按下式分项查定:

![]()

式中 t接——接车作业占用到发线时间,min,计算和查定方法见“5.7.3 到发线通过能力”部分;

t到技──到达技术作业占线时间,按各站规定的货物列车技术作业程序及时间标准确定,通常解体列车到达技术作业时间标准可取25 ~35 min;

t推占──车列预推过程占线时间,自调车机车挂妥车列向峰顶预推之时起至车列头部到达预推停车点时止的时间,一般根据预推距离和速度不同可取4 ~5 min;

t解占──车列分解过程占线时间,由车列头部从预推停车点向峰顶推进时起至到发线腾空进路解锁时止的时间,可根据车列长度及推峰速度不同取6 ~9 min;

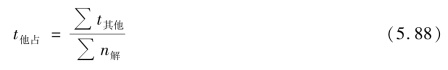

t他占——其他作业占线时间,如单机到达等,可通过统计或写实办法确定其占用总时间∑t其他,然后按统计或写实期间解体列车总数∑n解,确定其他作业占用到发线的时间,即:

对一个具体车站,M到、∑t固是已知值。而在t到占中,在列车编成辆数、列车进站速度、列检定员数一定的条件下,列车技术作业平均占线时间也是相对稳定的。它基本上服从正态分布,可以通过统计或查定取其平均值。但待检和待解时间以及每列摊到的空费时间则与列检和驼峰负荷水平、列车到达间隔和列检、驼峰作业的不均衡性以及到达场接车的可靠性要求有关。因此,如何正确确定在与到发线通过能力相对应的行车量情况下列车的占线时间(主要是待检、待解)和线路空费系数的合理值,是到达场到发线通过能力计算的关键。

(2)等待时间和空费系数计算

实践证明,待检、待解时间和空费系数的影响因素是错综复杂的,很难用理论公式表达,必须采用计算机模拟等方法取得有关数据并进行回归,求得其经验公式。

①计算等待时间的经验公式如下:

![]()

式中 υ——列车到达间隔的变异系数,一般情况下,到达场衔接3 个及其以下方向时可取0.75 ~0.8,平均取0.775,4 个及其以上方向时取0.85 ~0.90,平均取0.875;

n峰——驼峰的解体能力(包括重复解体交换车的能力),以列数计;

n解——一昼夜到达场到达解体的列车数;

t到技——到达技术作业时间,min;

C——列检组数,当到达技术作业时间取25 min、30 min、35 min 时,分别按一昼夜办理39列、34 列、30 列计算。

②计算空费系数的经验公式如下:

![]()

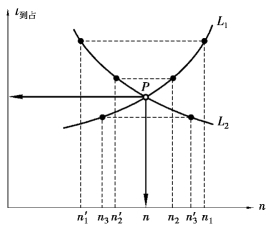

图5.69 到达场到发线通过能力计算图

由于式(5.89)中n解在确定通过能力时是未知数,因此在计算通过能力时,应采用逐步逼近法来求解。

逐步逼近法可以采用计算机计算,也可以采用人工计算。在采用人工计算时,可以根据已知的驼峰解体能力n峰、列检平均作业时间t检、列车组数C 计算任意不大于驼峰解体能力的3 种行车量(n1、n2、n3)下的t到待值,然后加上平均的技术作业占线时间,求得相应的车列占线时间t占值,并在坐标纸上将其相连成L1 线。根据相应的t占值、接车线数M 和空费系数γ′空,用式(5.85)可以求得3 个相应的通过能力(n′1、n′2、n′3),将其相连成L2 线,L1 与L2 的交点P 即是要求的列车占线时间t到占值和通过能力n 值(图5.69)。

2)出发场

出发场到发线通过能力的计算与到达场通过能力的计算类似。

(1)基本计算公式

编组站的出发场(含与其并列的通过场)一端连接着调车场尾部牵出线(或联络线)及外包调车场的站内正线,另一端连接着各出发区段。其主要任务是:

①正确及时地完成车列出发前的技术准备工作,并保证不间断地接入中转列车和按运行图规定的时刻发车;

②保证繁忙期间能从调车场不间断地转入编成的车列,及时腾空调车场的线路,为驼峰的正常解体作业创造条件。

出发场的作业经常是不稳定的,其客观因素是编成车列自调车场转入及中转列车自区间到达的不均衡性,以及由于旅客列车和摘挂列车运行影响而产生的货物列车运行线在运行图上铺画的不均衡性。在一昼夜的繁忙期,出发场将会满线,乃至延误一部分列车的接入或转入。而在非繁忙期间,又会出现出发场内线路空闲情况。因此,计算出发场到发线通过能力时,办理一列出发列车平均占用线路的时间,除列车实际占用时间外,还应包括一定的空闲时间。

出发场到发线的通过能力同样可结合设备、车流及作业组织等具体条件采用直接计算方法进行确定。其基本计算公式为:

式中 n发——出发场到发线通过能力,列;

M发——扣除本务机车及调车机车走行线后,出发场可用于办理技术作业的线路数;

γ″空——出发场线路的空费系数;

t发占——到发线利用程度达到饱和时,每列出发列车平均占用到发线时间,min,且:

![]()

式中 ![]() ——列车在出发场的等待时间,包括待检和待发时间;

——列车在出发场的等待时间,包括待检和待发时间;

![]() ——每列车出发技术作业占线时间,min,且:

——每列车出发技术作业占线时间,min,且:

![]()

式中 t转(接)──办理列车转线(中转列车为接车)占线时间,可按写实查定,t接取5 ~8 min,t转取7 ~9 min;

t发技──办理列车转线技术作业时间,始发列车取25 ~35 min,无改编中转列车取35 ~40 min,部分改编中转列车取45 ~55 min;

t发──列车出发占线时间,可按写实查定,一般取5 ~7 min;

![]() ──其他作业占线时间,min,包括单机接发、机车整备、非定时取送等随行车辆增长而变化的其他技术作业占线时间,可通过统计或写实查定,并按下式计算:

──其他作业占线时间,min,包括单机接发、机车整备、非定时取送等随行车辆增长而变化的其他技术作业占线时间,可通过统计或写实查定,并按下式计算:

式中 ∑t其他──查定期间其他技术作业一昼夜占线总时间,min;

∑n发──查定期间一昼夜发出的货物列车总列数。

由此可见,出发场到发线通过能力主要取决于办理出发作业的出发线数目M发、办理一列出发列车平均占线时间t发占及固定作业时间∑t固。对具体车站而言,M发、∑t固是确定值,而在t发占中,当出发场咽喉结构、列车编成辆数、列车出站速度、列检组数及其作业组织一定时,列车办理技术作业平均占线时间![]() 是相对稳定的,它服从正态分布,可以取统计平均值,或通过写实查定。待检时间可以看作是待发时间的转化,在列检组数足够(负荷在75%以下)时,可以不必单独列出。根据统计可知,待发时间和空费时间两项在总占用时间中占70%左右,且与很多随机因素有关,不易查定。因此,如何正确而简便地推算出在一定条件下到发线通过能力利用程度达到饱和尚能保证出发场正常工作时的列车待发和线路空费时间的合理值,是计算出发场到发线通过能力的关键。

是相对稳定的,它服从正态分布,可以取统计平均值,或通过写实查定。待检时间可以看作是待发时间的转化,在列检组数足够(负荷在75%以下)时,可以不必单独列出。根据统计可知,待发时间和空费时间两项在总占用时间中占70%左右,且与很多随机因素有关,不易查定。因此,如何正确而简便地推算出在一定条件下到发线通过能力利用程度达到饱和尚能保证出发场正常工作时的列车待发和线路空费时间的合理值,是计算出发场到发线通过能力的关键。

(2)待发时间和空费时间

列车待发及线路空费时间的影响因素是错综复杂的,有的又是互相矛盾的,很难用理论公式表达。为了确定反映各种影响因素的有关参数及找出测算系统处于平衡状态、到发线运用达到一定水平时列车待发时间和线路空费时间的经验公式,须利用计算机对编发系统进行模拟。

根据模拟输出的参数,对车列在出发场的等待时间进行回归,经过检验和参考现场实际资料进行修正后,得到计算待发时间的经验公式如下:

![]()

式中 t待发──车列在出发场的等待时间,min;

D──出发场能同时出发的进路数;

α──区间通过能力后备占区间通过能力的百分数,一般取5 ~15(正常情况下取10);

M发──出发场用于办理货物列车技术作业的到发线数;

υ入──列车到达和转线间隔变异系数,可取0.7 ~0.9。

在允许的车列转线和列车到达出发场的延误率下,系统处于平稳状态,通过能力达到饱和时,一列货物列车摊到的线路空费时间t发空费可按下列经验公式计算:

![]()

式中各项符号意义同前。

3)编发线通过能力

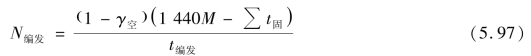

编发线的发车能力按下列公式计算:

式中 M──编发线数量;

γ空──编发线空费系数,取0.15 ~0.20;

t编发──一列列车平均占用编发线的时间,min,且:

![]()

式中 t预占──开始向编发线解体前预先办理进路的时间,即自允许推峰时起至车列推到峰顶时止的时间,min;

t分解──解体一车列的时间,min;

t集占──集结一车列占用编发线的时间,根据实际查定的资料予以确定,min;

t待编──集结终了以后等待编组时间,min;

t编──车列的编组时间,min;

t出──列车出发技术作业占用时间,min;

t待发──列车待发时间,即自出发技术作业终了至发车时止的时间,min;

t发──发车时占用编发线时间,即自列车起动时起至列车腾空该线路时止,min;

t其他──摊到每列占用该编发线的其他作业时间,min。

应当指出,上述公式只适应于车列在本线集结、本线发车的情况。实际作业中,编发线的固定使用方案是多种多样的,故上述计算方法有一定局限性。

有关铁路车站的文章

1)按在路网中的位置和作用分类根据编组站在路网中的位置、作用和所承担的作业量,可分为路网性编组站、区域性编组站和地方性编组站。全路目前有编组站约46 个,其中路网性编组站13 个,区域性编组站16 个,地方性编组站17 个。2)按调车设施的套数及调车驼峰方向分类编组站驼峰设有自动或半自动控制设施。横列式编组站横列式编组站的上、下到发场与调车场横向并列排列。......

2023-08-21

车站咽喉通过能力的计算一般采用利用率法。表5.26准备进路和开放信号时间标准调车占用咽喉时间标准调车占用咽喉时间标准包括下列3 项:①车列牵出时间(t牵)。例如,图5.67 中在A 端咽喉往10 道接A 方向到达区段列车,需占用①③⑦号咽喉道岔组。现有行车量共49 对,列车种类及到发线使用方案见图5.67 及表5.28。......

2023-08-21

车站广场的分类标准有很多种,其中比较常用的是根据广场地理位置、广场空间形态、广场与站场、站房关系等因素来划分。根据车站广场在城市中所处的地理区位不同,可将车站广场分为以下4 种类型。图7.1单向广场图7.2双向广场环行广场随着铁路车站站场、站房和广场一体化程度的不断推进,广场与站房、站场之间的联系更加紧密。图7.3环行广场图7.4叠合广场(珠海站)......

2023-08-21

布局研究各专业车站内车场、机务、车辆、客运、货运等各种建筑物与设备的相互位置及其规模,提出合理的车站布置方案,提出车站及枢纽各种建筑物与设备综合运用的优化方案。运营铁路开通后,研究铁路车站的运营管理、养护维修、扩能及改造等问题。......

2023-08-21

图7.13 为按车辆类型划分停车场的车站广场,无轨电车和公共汽车分别在广场两侧停靠,小汽车和出租车设在广场中部。图7.15拉萨站车站广场布局图7.16延安站车站广场布局车站广场位于站房的西侧,与之相连的城市干道为立交形式,过境交通与广场车流得到很好的分流。目前,北京西站南、北广场通过地下通道相互连接。......

2023-08-21

从目前高速铁路的发展情况看来这不够全面,站房建筑规模的确定还要考虑效率的因素。因此,高速铁路车站候车室面积还应根据列车到发频率和旅客候车时间确定。综上所述,客货共线铁路车站一般按最高聚集人数划分规模;高速铁路、客运专线站房建筑规模的划分可根据最高聚集人数、高峰小时发送量确定,并根据高峰小时乘降量计算通道宽度、售检票设施数量等,见表1.1。......

2023-08-21

城市轨道交通车站根据布线高程、运营性质、结构横断面、站台形式和客流量规模等的不同进行分类。1)按布线高程分类按敷设形式、布线高程不同可分为高架车站、地面车站和地下车站。高架车站车站位于高架结构上,分为路中设置和路侧设置两种。地面车站车站位于地面,采用岛式和侧式站台均可,路堑式为其特殊形式。中间站中间站设于城市轨道交通运营线上,是仅供乘客上、下车的车站。......

2023-08-21

根据车站提供的技术作业,可分为会让站、越行站、中间站、区段站、编组站和铁路枢纽。目前,大多数铁路车站为中间站。此外,还办理一定数量的直通货物列车解编作业及客货运业务。在设备条件具备时,还进行机车、车辆的检修业务。这些设施组成的总体称为铁路枢纽。它除办理枢纽内各种专业车站的有关作业外,还办理枢纽地区小运转列车作业,以及枢纽衔接线路间的货物中转、旅客换乘、行包转运等业务。......

2023-08-21

相关推荐