高速铁路站场在线形方面与客货共线铁路大体相同,但也需考虑自身的特殊性。②道岔后连接曲线半径不应小于相邻道岔导曲线半径,且不应小于250 m。综合工区(保养点)综合工区(保养点)的平面设计标准应符合现行《站规》和《高速铁路设计规范》的有关规定。纵断面动车段(所)、综合工区(保养点)、大型养路机械段内的线路宜设在平道上,困难条件下,可设在不大于1‰的坡道上。......

2023-08-21

站坪平面的设置受正线的平面布置、地形、作业类型与方式、作业量以及列车走行速度的影响。为了保证作业安全与高效,站坪一般应设在直线上。

车站的规模越大、作业越多,上述影响越严重。因此,有关规范对站坪平面线形作出了规定。本部分讨论站坪正线的线形,之后再讨论站线与进出站线路平面的线形。

1)圆曲线

在线路设计时,不可能做到将所有站坪都设置在直线地段,尤其是在地形复杂的地区。车站设在曲线上时,曲线半径的选用应因地制宜,合理选用,以使曲线半径既能满足列车运行速度、瞭望人员联系、作业便利、建筑物设置以及线路维修等要求,又能适应地形地质条件,减少工程量,做到技术可行、经济合理。车站内到发线的曲线半径标准应与正线的曲线半径标准相一致,曲线部分一般与正线按同心圆设计,如图5.12(a)所示。

设置在曲线上的站坪有以下缺点:

①司机瞭望条件不好;

②影响作业安全;

③增加了曲线附加阻力,列车起动困难;

④车站管理不便,需增加有关人员;

⑤小半径曲线将限制不停站列车的通过速度;

⑥道岔布置在曲线上时,线路、轨道的设计、铺设和养护都较困难。

(1)客货共线铁路

《铁路线路设计规范》(以下简称《线规》)对设计速度小于或等于160 km/h的客货共线铁路车站作出如下规定:

①区段站应设在直线上,中间站、会让站、越行站宜设在直线上;

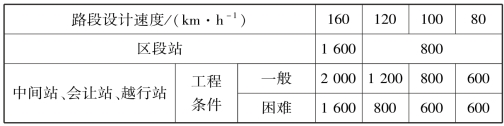

②在困难条件下需设在曲线上时,曲线半径不得小于表5.6 规定的数值;

③改建车站时,一般应按上述标准执行。特殊困难条件下,如有充分技术经济依据,可保留小于表5.6 规定的曲线半径。

表5.6 车站最小圆曲线半径 单位:m

(2)v >160 km/h 的快速铁路、高速铁路

对于v >160 km/h 的线路,车站均应设在直线上。困难条件下设在曲线上时,曲线半径应结合设计速度合理确定。曲线半径一般宜符合区间正线标准,困难条件下可按通过列车速度确定,但不得低于1 000 m。车站咽喉采用18 号道岔时,列车到发进路上的曲线半径不应小于800 m。

曲线车站应尽量减少曲线偏角,以改善作业视线条件。

(3)反向曲线

若相邻两个曲线的转角方向相反,则这组曲线被称为反向曲线,如图5.12(b)所示。反向曲线对接发列车及调车作业极为不利,因此《线规》规定:

①对于v≤160 km/h 的客货共线铁路,横列式车站不应设在反向曲线上,以免更加恶化瞭望条件,降低作业效率,影响安全;纵列式车站如设在反向曲线上时,则每一运行方向的到发线有效长度范围内,不应有反向曲线,且其曲线半径应不小于800 m。

②对于v >160 km/h 的线路,车站均不应设在反向曲线上。

图5.12 设在曲线上的车站

2)外轨超高

列车到发进路上的曲线应设外轨超高,曲线超高值根据平面曲线半径以及列车通过速度计算确定,并应符合允许欠超高、允许过超高以及过、欠超高之和允许值的规定,且不应小于20 mm。

3)缓和曲线

列车到发进路上的曲线应设缓和曲线,缓和曲线长度应根据列车通过速度、设计超高、(欠)超高时变率、超高顺坡率计算确定,且不应小于20 m。当曲线半径大于或等于1 200 m 时,可不设缓和曲线。

4)夹直线

位于正线上的车站咽喉区两端最外一组道岔,其直向与相邻曲线之间应设有一定长度的直线段过渡,以减少正线上列车高速运行时的振动和摇晃。该直线段长度应保证列车在曲线上产生的振动与道岔上产生的振动不叠加,其长度受列车振动、振动衰减特性和列车运行速度的影响。

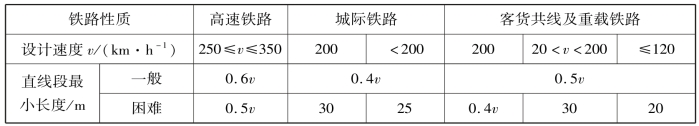

该夹直线长度与设计速度密切相关,一般情况下按照式(5.17)计算确定。

![]()

式中 Lj——直线段长度,m;

α——速度系数,一般取值范围为0.4 ~0.6;

v——设计速度,km/h。

正线上道岔与缓和曲线间的直线段最小长度应结合铁路性质、路段设计速度、工程条件、车站性质及列车加减速特性等因素计算确定,并符合表5.7 的规定。

表5.7 正线道岔与缓和曲线间的直线段最小长度

注:困难条件下,计算数值按10 m 的倍数向下取值。

站线道岔至曲线之间的直线段长度,应根据站线性质、曲线半径、道岔结构、曲线轨距加宽和曲线超高等因素计算确定。

动车组列车到发进路上道岔前后至曲线超高顺坡终点的直线段长度不应小于20 m;困难条件下,岔前直线段长度应满足曲线超高设置要求,岔后直线段长度不应小于道岔跟端至末根长岔枕的距离与超高顺坡所需长度之和。动车段(所)内道岔至曲线间直线段最小长度,岔前不应小于7.5 m,岔后不应小于道岔跟端至末根岔枕的距离与曲线轨距加宽递减或曲线超高顺坡所需的直线段长度之和。

5)咽喉区

车站咽喉区范围内有较多道岔,道岔设在曲线上有众多缺点,如尖轨不密贴且磨耗严重、道岔导曲线和直线部分不易连接、轨距复杂不好养护、列车通过时摇晃严重且易脱轨、曲线道岔又需特别设计和制造等。所以,车站咽喉区范围内的正线,无论新建或改建车站,均应设在直线上,以保证道岔能够布置在直线上。

6)站线与进出站线路平面

前述主要针对站内正线线形而言。对于站内的站线和进出站处的线路平面,其线形也有特殊要求。

(1)曲线半径

①进出站线路。为了满足各种不同运行要求,在进出枢纽或车站处修建并与正线相衔接的线路统称为进出站线路。进出站疏解线路因与区间线路直接连接,为使客、货列车保持正常运行,故其平面设计应与所衔接的正线规定一致。但位于枢纽范围内车站的进出站线路大多在城市附近,列车进出站速度较低。因此,在困难条件下,为避免引起大量工程,减少用地和拆迁,其曲线半径可以比区间线路标准低些,最小曲线半径可采用300 m。

②编组站线路。编组站由到达场、到发场、出发场、调车场和编发场等车场组成,各种作业复杂且量大。为改善运营条件,提高作业效率,要求编组站各车场应设在直线上。如果条件困难,为了节省工程量,可允许利用咽喉区的道岔及其连接曲线,在车场咽喉部分设置较小的转角以适应地形的需要,但在线路有效长度范围内,仍应保持直线。

在特别困难条件下,如有充分依据,允许将到达场、出发场和到发场设在曲线上,其曲线半径不应小于800 m。但调车场不得设在曲线上,因为设在曲线上的调车场影响车辆溜放。

③牵出线。牵出线如设在曲线上会造成调车司机瞭望信号困难,调车司机与调车人员联系不便,调车速度不易控制,给作业带来困难,不仅降低了调车效率,而且作业也不安全,容易发生事故。因此,牵出线应设在直线上,在困难条件下,根据不同的调车方式使用不同的标准。

对于办理解编作业的调车牵出线,因调车工作量大,作业比较繁忙,在困难条件下,为了节省工程量,可将牵出线设在半径不小于1 000 m 的同向曲线上;在特别困难条件下,半径不应小于600 m。

对于仅办理摘挂、取送车作业的货场或其他厂、段的牵出线,因调车作业量小,调车方式简单,当受到正线、地形或其他条件的限制时,可低于上述标准,但曲线半径不应小于300 m。

牵出线如设在反向曲线上,在进行调车作业时,信号瞭望更加困难,对司机和调车员的联系极为不利,影响作业安全;此外,车列受到的外力复杂,不易掌握调车速度。因此,牵出线不应设在反向曲线上,但在咽喉区附近为调整线间距而设置的转线走行地段的反向曲线除外。

改建车站由于受到地形、建筑物的限制,施工中又对运营产生干扰,故经过技术经济比较并有充分依据时,作为特殊情况可保留既有牵出线的小半径曲线。

④货物装卸线。如设在小半径曲线上时,由于车辆距站台的空隙较大,货物装卸不便又不安全;同时,相邻车辆的车钩中心线相互错开,车辆的摘挂作业困难。因此,货物装卸线应设在直线上;在困难条件下,可设在半径不小于600 m 的曲线上,在特别困难条件下,曲线半径不应小于500 m。

⑤大型客运站高站台旁线路。客运站位于旅客高站台旁的线路应设在直线上,若在曲线上,将导致车门与站台之间缝隙过大,造成旅客乘降和行包装卸的不便。对于客货共线铁路,改建客运站或其他车站,在困难条件下,旅客高站台旁的线路可设在半径不小于1 000 m 的曲线上,特别困难条件下,曲线半径不宜小于600 m。

⑥其他。站内联络线、机车走行线和三角线等,因列车在其上的运行速度较低,可采用较小半径的曲线,但其最小值必须保证列车的安全运行。根据我国机车车辆的构造,同时考虑尽量减少线路养护维修工作量,这类线路的曲线半径不应小于200 m,但编组站车场间联络线的曲线半径不应小于250 m。

时速250 ~350 km 高速铁路列车到发进路上的曲线应设缓和曲线,其长度不应小于20 m,当曲线半径大于或等于1 200 m 时,可不设缓和曲线。其他站线上由于行车速度较低,曲线段可不设缓和曲线,有时为了节省工程量,改善运营条件,也可设置缓和曲线。

(2)超高

站线上由于行车速度较低,一般不超过45 ~55 km/h,因此站线范围内的曲线可不设缓和曲线和曲线超高,但有时为了线间距加宽、节省工程数量、改善运营条件,也可设置缓和曲线和曲线超高。

为了平衡列车在曲线通过时产生的离心力,保证行车安全,减轻钢轨偏磨,利于维修养护,并考虑列车进入曲线的平顺性和旅客的舒适度,在电气化铁路的车站内,凡架设接触网到发线曲线地段和连接曲线宜设曲线外轨超高。除道岔内的导曲线外,道岔后连接曲线的外轨可采用15 mm 的超高;到发线曲线地段的外轨可设25 mm 的超高;并宜在直线段顺坡,顺坡率可采用1‰~3‰。

(3)夹直线

通行正规列车的站线,两曲线间应设置直线段,直线段长度主要考虑以下3 个因素:

①满足曲线轨距加宽渐变的需要;

②两曲线间的直线段应大于一辆车的转向架中心距,以平衡车辆绕纵轴的旋转;

③考虑旅客列车运行的平顺性和旅客舒适度。

综合以上因素,通行正规列车的普通铁路站线上,两曲线间的直线段长度不应小于20 m。

对于不通行正规列车的普通铁路站线,可仅考虑曲线轨距加宽渐变的需要,故两曲线间的直线段最小为15 m;在困难条件下,为了避免工程量增加和节约用地,曲线轨距加宽渐变率可按3‰考虑,因此,两曲线间的直线段长度不小于10 m。

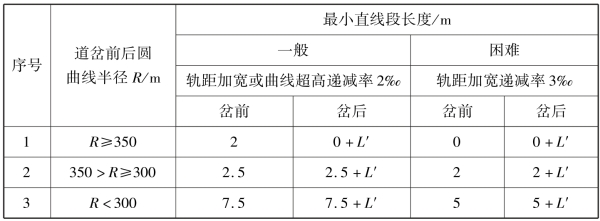

在站线上,道岔后连接曲线半径不宜小于相邻道岔的导曲线半径,非动车组列车通行的道岔至其连接曲线间的直线长度应按表5.8 的规定确定。

表5.8 道岔至圆曲线最小直线段长度

注:①L′为道岔跟端至末根岔枕的距离。

②在困难条件下,道岔后直线长度可采用道岔跟端至末根长岔枕的距离L′长替代表中L′后的计算长度。

有关铁路车站的文章

高速铁路站场在线形方面与客货共线铁路大体相同,但也需考虑自身的特殊性。②道岔后连接曲线半径不应小于相邻道岔导曲线半径,且不应小于250 m。综合工区(保养点)综合工区(保养点)的平面设计标准应符合现行《站规》和《高速铁路设计规范》的有关规定。纵断面动车段(所)、综合工区(保养点)、大型养路机械段内的线路宜设在平道上,困难条件下,可设在不大于1‰的坡道上。......

2023-08-21

客运站不得擅自接纳未经交通行政主管部门批准的车辆进站经营。严禁客运站对进站经营者和旅客乱收费。客运站必须建立健全安全生产制度,配备必要的安全生产监督员、消防及治安人员,严格执行客车进检验合格报班制度,维护站内治安秩序,保障旅客生命财产、车站和车辆安全。......

2023-10-06

要同时保证这两个稳定性,在选配弧焊电源外特性曲线形状时,需兼顾利于引弧、熔滴过渡等问题。下面将重点讨论弧焊电源外特性曲线中空载点、工作区和短路区三个重要的特征区段。对下降特性的弧焊电源要求如下:1.25<Iwd/If<2 这是弧焊电源利用静特性对动特性进行控制的一种体现。......

2023-06-25

图2-30 生成圆弧拟合曲线样条曲线:将指定的多段线以各顶点为控制点生成B样条曲线,如图2-31所示。图2-31 生成B样条曲线非曲线化:将指定的多段线中的圆弧由直线代替。对于选用“拟合”或“样条曲线”选项后生成的圆弧拟合曲线或样条曲线,则删去生成曲线时新插入的顶点,恢复成由直线段组成的多段线。“线型生成”不能用于带变宽线段的多段线。图2-32 控制多段线的线型......

2023-08-18

考点归纳1 加油加气站址选择、防火间距、平面布局考点归纳2 加油加气站建筑防火考点归纳3 加油加气站消防设施真题解析单项选择题63某新建的汽车加油、加气合建站,设置消防设施时,下列说法中,错误的是( )。多项选择题98下列城市汽车加油加气站中,应设消防给水系统的有( )。加油站、压缩天然气加气站、加油和压缩天然气加气合建站可不设消防给水系统。......

2023-08-25

鲁迅是“第几阶级的人”——关于李初梨李初梨是后期创造社成员。他在《怎样地建设革命文学》一文中,反对甘人君的“鲁迅……是我们时代的作者”的观点,他说:“我要问甘人君,鲁迅究竟是第几阶级的人,他写的又是第几阶级的文学?他所曾诚实地发表过的,又是第几阶级的人民痛苦?‘我们的时代’,又是第几阶级的时代?甘人君对于‘中国新文艺的将来与其自己’简直毫不认识。”......

2024-01-28

下面介绍创建一个COS类型ISDX曲线的主要过程。首先要打开一个带有曲面的模型文件,然后要在选定的曲面上创建COS曲线。图8.2.15 隐藏曲线层Step3.选择下拉菜单命令,进入ISDX环境。图8.2.16 “曲线创建”操控板Step9.在选取的曲面上选取四个点,即可得到图8.2.17所示的COS曲线。图8.2.17 创建COS曲线图8.2.18 在四个视图状态查看COS曲线Step11.单击“曲线创建”操控板中的按钮。Step12.拖移“COS”ISDX曲线上的点。图8.2.19 在四个视图状态拖拉点图8.2.20 将COS曲线转化为“自由”曲线......

2023-06-20

造型设计环境中的偏移与模型设计中的一般偏移相似,某些偏移值可产生尖点和自相交曲线,其中曲线会分割为多条曲线以保留尖点。必须将偏移曲线转换为独立曲线,才可再对其进行编辑。在造型环境中创建偏移曲线时需单击选项卡组中的按钮,打开如图8-25所示的控制板。图8-25 控制板在造型环境中创建偏移曲线的具体步骤如下:打开源文件第8章∣8-3-5.prt,源文件曲面模型特征如图8-26所示。......

2023-06-19

相关推荐