同时,实行农户种草,政府给予政策性补贴等办法,推动了大面积种草养畜和草畜同步发展。青贮饲草推广以后,形成了“草当粮种”的新理念。养殖户根据需求,自行发展并扩大青贮窖建设,从根本上解决了养殖户冬季饲草缺乏的难题。至2012年,人工种草面积170万亩,青贮玉米种植面积40万亩,无鼠害示范区累计建设面积50万亩,草原虫害防治累计面积50万亩,累计发放畜牧机械2900多台。表6-25-11987—2012年神木县人工种草情况统计表续表......

2023-08-20

农作物品种

神木县农作物共有27类111种。其中,粮食作物有3大类,4科21种,133个品种;经济油料作物有5大类,8科11种;蔬菜园艺作物有19类78科;绿肥饲料作物主要有苜蓿、草木栖、沙打旺、青贮玉米等。

主要粮食作物

谷类 1987年,神木县禾谷类粮食作物有黑麦、草麦、莜麦等,1990年以后,不再种植。2000年以后,小麦、水稻也逐渐退出神木农耕行业。主要种植的作物有玉米、高粱、谷子、糜子等。

玉米 是境内第一大宗粮食作物,常年种植面积稳定在17万亩左右。1987年,种植面积8.64万亩,单产182公斤,总产1572.48万公斤。占粮食总产量5884.5万公斤的26.7%。2012年,种植面积15.13万亩,单产达427.55公斤,总产6456万公斤,占粮食总产量13011万公斤的49.6%。主要分布在长城以北风沙滩地区,面积7.56万亩,占玉米总播种面积的50%;其次,为中部河谷川道区,面积约3.3万亩,占玉米总播面积的22%;中南部黄土丘陵沟壑区总播种面积1.51万亩,占玉米总播种面积的10%;东南部黄河沿岸土石山区总播种面积2.73万亩,占玉米总播面积的18%。

高粱 是神木的传统优质农作物,抗逆性强,适应性广,产量高,品质优,全县均有分布。特别是当地所产红高粱,为优质酿酒原料,具有较好的市场潜力。随着产业结构的调整,面积逐渐减少。2010年,全县种植面积约6400亩,较1987年5.33万亩下降了九成,单产209.45公斤,总产134.05万公斤。

谷子 (谷子脱皮后为小米)是神木的传统优势农作物,全县均有分布。但是,主产区集中在中南部黄土丘陵沟壑区。2005年以后,农业技术推广部门先后从山西等地引进晋谷21、27、29等系列优良品种,品质、口感及商品性良好,一般亩产在150~300公斤之间,产值可达1000元以上。2012年,种植面积6.67万亩。平均单产168.8公斤/亩,总产1125.9万公斤。其中,晋谷29播种面积最大,占全县85%以上。

糜子 一直是境内主要农作物之一,全县均有分布。品质优良,营养丰富,适宜多种土壤栽培,既可直播也可复种,亦可补荒救实,有软、糯两个类型。优势产区主要集中在中南部黄土丘陵沟壑的旱耕地上。1987年,种植面积13.98万亩,总产达530万公斤。2012年,种植面积为2.8万亩,亩均114.2公斤,总产319.75万公斤。

豆类 主要包括黑豆、黄豆、绿豆、豇豆、红小豆、小扁豆、芸豆、蚕豆等多种。

黑豆 (境内俗名),是大豆的一种,皮色有黑、褐、黄、绿、棕等多种色泽,因其较小,分类上又叫小粒黑豆。子叶(豆瓣)有黄、白、绿等颜色。其生育期长,抗旱耐瘠,适应性强。县内主要栽培的有农家种白鸡腰(粒白色)、连枷条(粒黑色)两种,其他品种则有零星分布。豆类产量较低,但产值适中,且自身具有固氮能力,自古以来,在轮作倒茬中占有重要地位,是境内主要农作物之一,常年播种面积稳定在15万亩左右。其优势产区主要集中在中南部黄土丘陵沟壑区的旱耕地上,约占大豆总播种面积的95%以上。2012年,种植面积为17.2万亩,单产100公斤,总产1732万公斤。2012年8月,神木县被中国粮食协会授予“中国黑豆之乡”称号。

黄豆 (境内俗称,相对小粒黑豆而言),也是大豆的一种,粒大,多为圆形或椭圆形,为中国的重要农产品之一。在县内分布广、栽培品种较杂,生育期长短不一,面积很小,约占大豆总播种面积的5%。2012年,种植面积为0.65万亩,单产116.2公斤,总产75.53万公斤。

薯类 神木县种植主要有马铃薯、甘薯两种。

马铃薯 是神木县传统农作物,几乎是家家种植、顿顿皆食的“口粮”作物,也是粮、菜、饲兼用,仅次于玉米的第二大农作物。2009—2013年,常年播种面积稳定在13万亩~16万亩之间,总产量在15万吨左右,产值约2亿元~3亿元,占种植业产值的20%左右。其优势产区主要分布在中南部黄土丘陵沟壑区域,占总面积的63%,北部风沙滩地区占总面积的35%。2010年以后,县委、县政府对马铃薯产业加大财政补贴力度,相继出台并实施“金桥工程”“良种补贴工程”等措施,扶持马铃薯等产业发展,起到了明显效果。

甘薯 又名红薯,1960—1970年引入境内,相对种植历史较短。全县均有零星分布,优势产区分布在黄河沿岸一带。常年种植面积1万亩左右。

特色农产品 红枣、老黑羊、高家堡雷家墕红葱。

中药材 款冬花、黄芪、柴胡、远志、知母、苍术、益母草、地榆、甘草、百蕊草、地丁等。

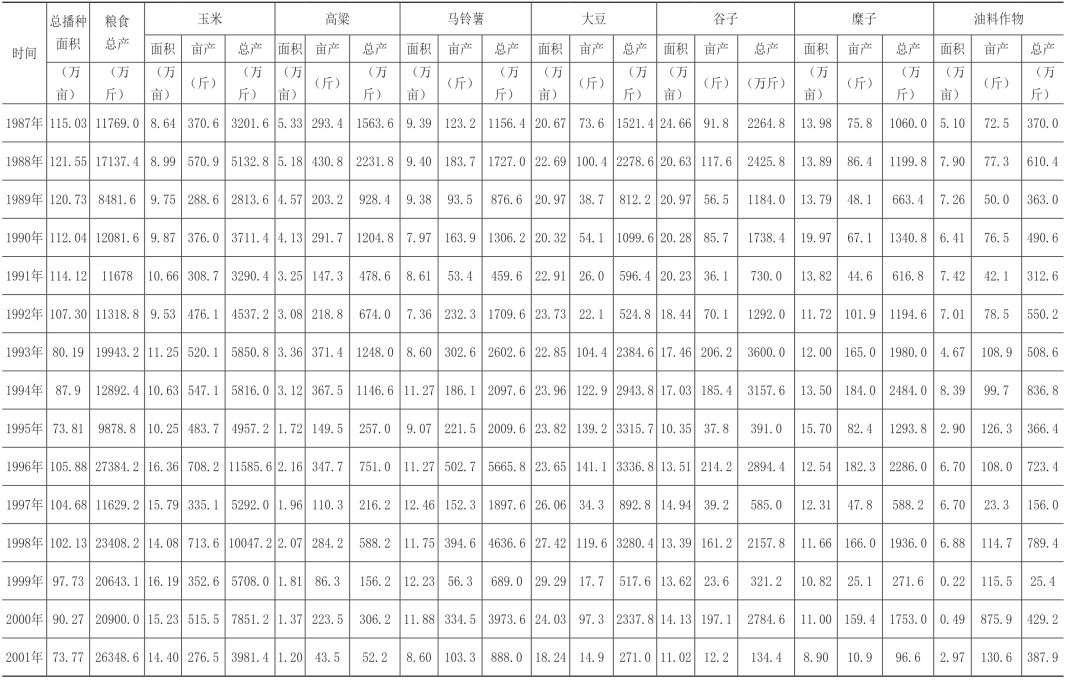

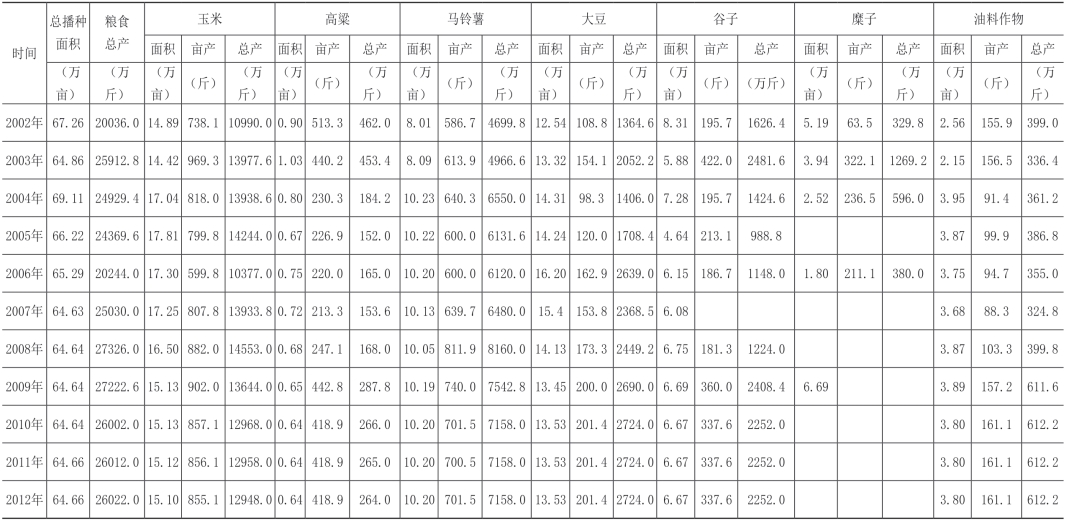

表6-21-3 1987—2012年神木县主要粮食作物播种面积及产量统计表

续表

小杂粮

区域划分 依据1985年《神木县种植业资源和规划报告》,县境内分4个种植区域:

Ⅰ区,长城以北风沙滩地粮油区:本区小杂粮种植主要以荞麦为主,糜子次之,零星分布有豌豆、蚕豆、普通菜豆等,油料主要为向日葵,其中食用葵面积较大,油葵面积较小。荞麦(包括甜荞、苦荞两种)、糜子是该区域优势小杂粮作物,具有广阔的开发前景。

Ⅱ区,中部河谷川道粮、菜、果区:本区土地条件优越,水地面积大,小杂粮种植面积很小,零星种植有双青豆(大豆的一种)、蚕豆等。

Ⅲ区,中南部黄土丘陵沟壑区:该区沟壑纵横,土地支离破碎,多属黄绵土类型,为神木县的旱作农业区域,也是小杂粮的主产区。区域内小黑豆、谷子、糜子、绿豆、豇豆、小豆、荞麦、高粱等为主要种植小杂粮作物,均为优势产区,其品质优良,单产水平高,具有广阔的开发前景。

Ⅳ区,东南部黄河流域土石山区:本区总面积较小,只占全县总面积的1.15%,区内盛产红枣,是全县优质红枣主产区。小杂粮以谷子、小黑豆、花生、芝麻等种植为主,有很好的品质和产量优势。

播种基础 小杂粮是小宗粮豆的俗称。指日月小(生长期短)、种植面积少(国家统计不列明细)的农作物。其特点是小、少、杂、特。境内小杂粮生产已有悠久历史。经过长期的自然选择和人工培育,形成了独特的小杂粮种类及品种。所产小杂粮品质上乘,色泽鲜艳,特别是传统品种“白鸡腰”“连枷条”黑豆,大明绿豆、红小豆、糜谷等远销海内外,占有一定的市场份额。神木县小杂粮种植面积大(占粮食总播种面积的65%以上),单产水平较低,但生产潜力巨大。2008年,中国·榆林“国际荞麦节”会上,认定神木县为小杂粮优势地区,并确定为小杂粮名优品种。尽管神木县种植杂粮具备诸多优势,但是,由于全县实行封山禁牧、退耕还林(草)等原因,小杂粮播种面积呈下降趋势。2012年,小杂粮种植面积38.38万亩,比1987年(78.83万亩)减少了40.45万亩,下降105%。

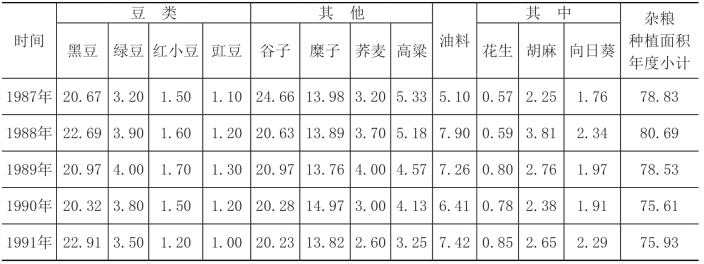

表6-21-4 1987—2012年神木县小杂粮播种面积统计表 单位:万亩

续表

经济作物

神木县经济作物有向日葵、油葵、黄芥(属芥菜型油菜)、花生、芝麻、胡麻、小麻子、蓖麻、甜菜,以及中药材等。经济作物在县内有不同范围的分布,但是,种植面积较小,一些种类在统计资料中未统计。只有花生、胡麻、黄芥、向日葵列入统计范围,胡麻与黄芥合并为胡麻类。

向日葵一般在5月中、下旬播种,9月中、下旬收获,生长期约120天。常年种植面积在1~3万亩之间波动。

油葵为优质食用油原料。1991年,境内引进“美国G101油葵”,在全县推广。1991—1994年,在大保当、尔林兔、瑶镇、中鸡等乡镇推广面积3万亩。经过压榨加工,油质优良,味道醇香,行销全国。后因种植结构调整及玉米种植面积急剧增加,而渐萎缩为零星种植,农户自给自足食用。

花生是重要的油料及食品加工等原料。县内优势产区主要集中在黄河沿岸一带的沙质淤积土壤上,常年种植面积约5000亩左右。一般为穴播,用地膜覆盖,增加积温,提高品质和产量。

黄芥是重要的养地作物之一。主要种植于栏杆堡镇、永兴办事处、神木镇等旱作耕地。常年种植面积约5000~8000亩,单产较低,一般为50公斤/亩左右,籽粒含油率在40%以下,油质味香浓。一般撒播,4月上、中旬播种,8月中、下旬收获。

胡麻为夏收油料作物之一。县境内在1970—1980年大面积种植,最大面积3万多亩,1990年以后已基本无种植。

芝麻为主要食用油料作物。主要种植于县中南部的旱作耕地,零星分布。

其他,如蓖麻、小麻子(亚麻的一种,纤维作物,籽粒可榨油)、甜菜(多为饲用)、中药材等,均为零星种植,无规模。

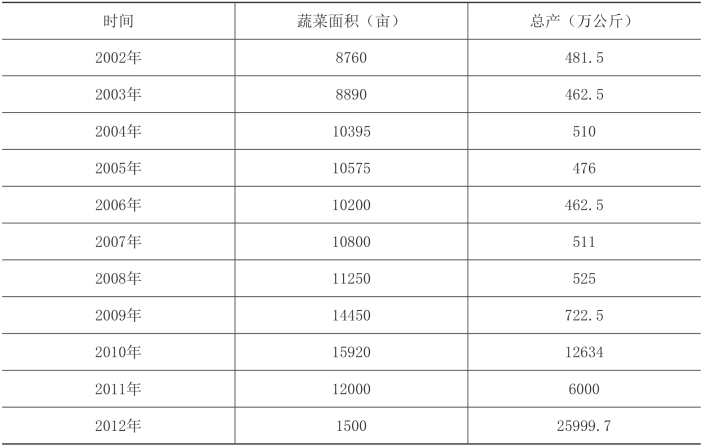

蔬菜及其他

蔬菜种植面积 1987—2000年,全县蔬菜保有面积8000多亩,总产1.6万吨左右。2000年以后,中鸡、尔林兔、大保当等乡镇的日光智能温室,麻家塔、马镇、贺家川、栏杆堡等乡镇塑料大棚蔬菜种植面积不断扩大。至2010年,总面积达到15920亩。2012年,蔬菜播种面积15000亩。其中,设施面积5000亩,年产鲜菜6万吨,产值1.8亿元。其中,日光温室3500亩,智能温室7座、近2万平方米,塑料大棚1500亩。全县西瓜、甜瓜种植面积3000亩。

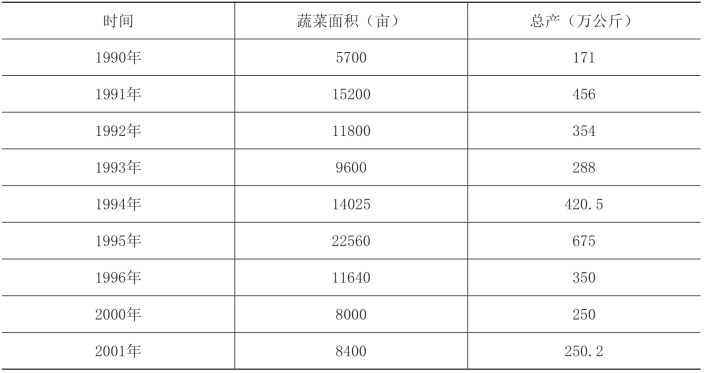

表6-21-5 1990—2012年神木县蔬菜面积统计表

续表

技术推广 1992年,县内建立了第一个日光温室,蔬菜种植进入一个新的阶段,种植品种不断增加,产品档次不断提升。2000年以后,针对有墙温室造价高、占地多等弊病,试验研究无后墙全框架节能温棚,在温室内配套了沼气池、工作居室、生理反应池、薄膜集雨池、地下热交换装置及太阳能热水器等新能源发生器,实现生态循环利用,降低造价成本30%以上,增加土地利用率30%以上。能有效地改善温室光照条件,为作物增产、抗病创造了条件。该技术获两项国家级专利,在全县和榆林地区大面积推广。2011年,县内推广专利型日光温室80座,240余亩,节约成本2400余万元。2012年,推广专利型日光温室150座,400余亩,节约成本3200余万元。

有关神木县志(1987~2012)的文章

同时,实行农户种草,政府给予政策性补贴等办法,推动了大面积种草养畜和草畜同步发展。青贮饲草推广以后,形成了“草当粮种”的新理念。养殖户根据需求,自行发展并扩大青贮窖建设,从根本上解决了养殖户冬季饲草缺乏的难题。至2012年,人工种草面积170万亩,青贮玉米种植面积40万亩,无鼠害示范区累计建设面积50万亩,草原虫害防治累计面积50万亩,累计发放畜牧机械2900多台。表6-25-11987—2012年神木县人工种草情况统计表续表......

2023-08-20

耕地1987年,开展土样、土地利用现状及权属调查。全县共有可耕地103.88万亩。针对这种状况,神木县加大对农民培训工作力度,每年拨出专款培训农村技能型劳动力。北部滩地机械化作业程度达到86%,中、南部乡镇机械化作业程度达30%。农机化作业水平达到38%,部分作物达到71%~80%,机械化总动力368468马力,机播面积11万亩,机耕面积41万亩,机灌面积8万亩,机械化在农业生产中的应用显著增加。......

2023-08-20

比较结果,种棉收入竟然超过种粮收入的近一倍!这种经济收入的压倒性优势,使得这一地区的棉作超过了稻作,木棉的种植大大超过了粮食的种植。通过比较,我们发现栽桑的经济收入明显高于纯粹的种粮的收入。就是说栽桑养蚕的收入是种粮收入的四五倍到十几倍;即使根据平常年景来比较,栽桑一亩用以养蚕,其经济收入也比种粮一亩要高三至四倍。......

2023-11-18

几何学的产生,源于人们对土地面积的测量需要。而且,面积很早就成为人们认识几何图形性质与证明几何定理的工具。勾股定理的证法,多达300余种。细心的读者会发现:把图4-1沿虚线剪掉一半,中国的古老证明就变成了加菲尔德的证明!从勾股定理的这几个证法,可以归纳出面积方法的一个基本模式:用不同的办法求出同一块面积,得到一个等式,再从这个等式推出所要的结论。......

2023-10-17

经营管理2010年起,农村经营管理站逐步开展了农业经营管理业务,特别是对农村财务的审计、“三资”的管理、新型农业经营主体、土地承包管理及各类经济组织的发展等方面的管理指导工作进一步规范。农民负担监督管理。依据相关规定和法律、法规,指导和加强各类专业合作组织登记、备案、资金扶持等管理工作。......

2023-08-20

左所蓝莓庄园种植面积超1000 亩,各品种蓝莓超过30 万株。2019年澄江新增蓝莓种植面积4760亩,种植总面积已达9500 亩左右。左所辖区内共种植蓝莓1037 亩,其中,云蓝蓝莓公司的蓝莓种植面积占总体种植面积50%左右,也有40 余户村民自己种植,每户10 余亩。在各色水果中,蓝莓有一种神秘气场。蓝莓不是寄居在云南,也没背叛故乡,是它生命力强盛,要慢慢变成真正的云南作物。摊贩们卖的大部分是自家种植的蓝莓鲜果和土法制作的藕粉,也有一部分卖的......

2023-08-30

叶连柄长25~45cm或更长,叶轴稍扁,上面两侧有直槽,小叶5~8对,常近对生。小叶薄纸质,长椭圆状披针形或稍呈镰形,长7~15cm,宽2~5cm,顶端短尖或短渐尖,基部楔形,稍不对称,侧脉纤细而密,15~17对,近平行,小叶柄长3~5mm。......

2023-11-17

面积对比同样有强弱之分。因此,面积对比可以夸大和转换任何其他的对比形式所达到的对比效果。一般的色彩面积、位置对比关系规律如下。当面积相同时,色彩才能产生抗衡,比较出实际的差别,对比效果相对强烈。对比双方的属性不变,一方增加面积,可取得面积优势;另一方缩小面积,将会削弱色彩对比。因此,色彩的大面积对比可造成炫目的效果。......

2023-08-23

相关推荐