图6-2-2质子交换膜燃料电池膜电极组示意图3.双极板双极板是构成质子交换膜燃料电池质量和体积的主要部分。质子交换膜燃料电池的双极板结构应具有如下功能① 收集传导电流作用。质子交换膜燃料电池双极结构板应具有以下特点① 双极板必须是热的良导体。......

2023-08-20

由燃料电池单体通过串联的方式组成的燃料电池堆必须持续地供给燃料和氧化剂,并及时处理电化学反应产生的水和热才能正常工作。因此,一个能持续向外供电的燃料电池必须配备燃料供给与循环系统、氧化剂供给系统、水/热管理系统及协调各系统工作的电子控制系统。

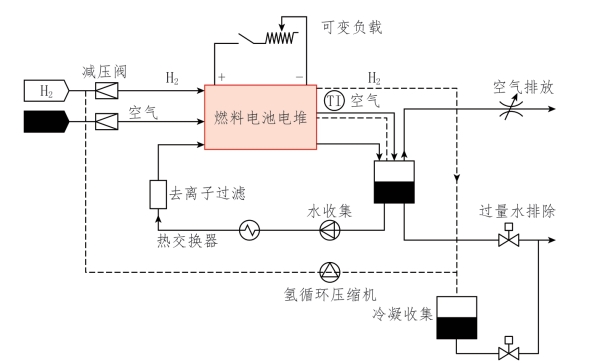

典型的质子交换膜燃料电池系统如图6-2-4 所示。

(1)燃料电池电堆

燃料电池电堆由多个单体电池以串联方式层叠组合而成,将双极板与膜电极交替叠合,在各单体之间嵌入密封件,经前、后端板压紧后用螺杆紧固拴牢,即构成质子交换膜燃料电池电堆。

当电堆工作时,氢气和氧气分别由进口引入,经电堆气体主通道分配至各单体电池的双极板,再经双极板流道的导流均匀分配至电极,通过电极支撑体与催化剂接触进行电化学反应。

(2)燃料及其循环系统

质子交换膜燃料电池用纯氢作燃料,也可用甲醇、天然气等碳氢化合物作燃料。以纯氢为燃料的循环系统,由氢源、稳压阀和循环回路组成。其中,氢源可以采用压缩氢气、液氢或金属氢化物储氢;稳压阀的作用是控制燃料氢气的压力;循环回路用以循环利用过量的燃料气,通常是用一个循环泵或喷射泵将过量的氢气送回到电池燃料气的入口处,因此,氢源所提供的氢几乎全部被用来发电。

如果质子交换膜燃料电池以碳氢化合物为燃料,则其燃料循环系统至少还应包括一个燃料处理器,用来将燃料或燃料与水的混合物转换成蒸汽。在由燃料转换而来的气体中,包括大部分氢、二氧化碳、水和微量的一氧化碳。转换气中的惰性气体和其他气体都将在不同程度上影响燃料电池的性能,而低温下CO很容易吸附在铂催化剂上,引起催化剂中毒,导致电池性能下降。为防止CO 中毒,必须将转换气中CO 的质量分数控制在0.01%以下,通常用一个转换器或一个选择氧化器来实现。

图6-2-4 典型的质子交换膜燃料电池系统

(3)氧化剂及其循环系统

质子交换膜燃料电池的氧化剂采用纯氧或空气,如果用纯氧作氧化剂,则其系统组成及控制与纯氢燃料循环系统类似。实际运用的质子交换膜燃料电池均采用空气作氧化剂,并且根据不同的应用需要,有常压空气和压缩空气两种。

当采用常压空气作氧化剂时,燃料电池系统的结构较为简单。由于燃料电池性能随着氧压力的增大而提高,因而在获得同等电池性能的前提下,采用常压空气作氧化剂的质子交换膜燃料电池系统的结构尺寸较大,制造成本也相对更高。此外,采用常压空气的循环系统增加了燃料电池系统水/热管理的难度。

采用压缩空气作氧化剂的循环系统则要复杂一些,通常包含一个由质子交换膜燃料电池驱动的压缩机和一个可以从排放气中回收部分能量的涡轮热膨胀器。

采用何种形式的氧化剂,需要综合权衡特定应用场合下系统的效率、燃料电池重量及制造成本。

(4)水/热管理系统

水/热管理系统也是质子交换膜燃料电池系统的重要组成部分。

以压缩空气为氧化剂的质子交换膜燃料电池所采用的典型的水热管理系统可参照图6-2-4。从图6-2-4 中可以看出,大部分的反应产物水随着过量的空气流从阴极排出。通常,氧化剂的流量是质子交换膜燃料电池发生反应所需化学计量流量的2 倍。由于质子交换膜燃料电池的最佳工作温度约为80 ℃,并且反应产物均以液态形式存在,易于收集,因而其水管理系统相对较为简单。其他类型的燃料电池的反应产物水也可由阳极排出。

在多数质子交换膜燃料电池系统中,反应产物水被用于系统的冷却和部分用来加湿燃料气和氧化剂。反应产物水首先通过燃料电池堆的反应去冷却电堆本身。在冷却的过程中,水蒸气被加热至燃料电池的工作温度,被加热的水再与反应气体接触,起到增湿的效果。除了在增湿过程中部分热量被反应气体带走外,还需要通过进一步的热交换过程,以便将水中多余的热量带走,防止因质子交换膜燃料电池系统热量逐渐积累而造成电池温度上升、性能下降。这个热交换过程是通过水/空气热交换器来完成的。对于一些特殊的质子交换膜燃料电池系统,这部分过多的热量也可用作空调(加热)和饮用热水来使用。

(5)控制系统

从图6-2-4 可知,质子交换膜燃料电池系统由众多子系统组成,每个子系统既独立,又相互联系。因此,任何一个子系统工作失常都将直接影响燃料电池的性能。为确保整个系统可靠地运行,需要由控制系统对各子系统进行协调控制。控制系统由各种传感器、电子控制器及控制执行器(阀、泵、调节装置等)组成。随着燃料电池电堆技术的日趋成熟,控制系统已成为决定燃料电池系统性能和制造成本的关键因素之一。

有关新能源汽车概论(全彩版)的文章

图6-2-2质子交换膜燃料电池膜电极组示意图3.双极板双极板是构成质子交换膜燃料电池质量和体积的主要部分。质子交换膜燃料电池的双极板结构应具有如下功能① 收集传导电流作用。质子交换膜燃料电池双极结构板应具有以下特点① 双极板必须是热的良导体。......

2023-08-20

现在的问题是不存在这样的材料,至少其性能不足以使燃料电池正常工作。具有高质子传导性的最佳隔板是聚合物膜。现在也有几家公司能够生产质子交换膜燃料电池,不过价格很高,而且寿命仍然十分有限。为了获得足够的质子传导率,膜的使用温度需控制在50~80℃。采用这种类型的燃料电池作为电源,可以实现从1W至最高100kW左右的功率供给。车辆的车载系统和各种移动设备的供电电源是这种燃料电池的主要应用目标。......

2023-06-22

反映质子交换膜燃料电池工作性能好坏的重要参数有工作电压、输出电流及输出功率等。图6-2-5质子交换膜燃料电池的电压、功率与输出电流之间的关系② 工作压力的影响。图6-2-6质子交换膜燃料电池的工作温度对其工作电压的影响图6-2-7燃料气中CO 对燃料电池性能的影响表6-2-1燃料气中CO2、N2 等气体对燃料电池性能的影响......

2023-08-20

质子交换膜燃料电池基本工作原理相当于电解水反应的逆过程,聚合物电解质交换膜夹在两个电极之间,交换膜只允许氢质子发生迁移作用而不对电子提供流动的通道。氢离子以水合质子H+的形式,在质子交换膜中从一个硫横基转移到另一个硫横基,最后到达阴极,实现质子的传递。图6-2-3质子交换膜燃料电池工作原理为了使该反应能持续进行下去,阳极产生的电子必须通过外部电路流向阴极,而质子在电迁移作用下通过质子交换膜。......

2023-08-20

离子交换膜是电渗析器的重要组成部分,它是一种具有选择透过性能的高分子片状薄膜。因此实用的离子交换膜应具有以下的基本要求。离子交换膜的选择性透过机理和离子在膜中的迁移历程可由膜的孔隙作用、静电作用、和在外力作用下的定向扩散作用等说明。脱盐用的离子交换膜孔径多在几个至20。扩散作用依赖于膜内活性离子交换基和孔隙的存在,然而离子的定向迁移是外加电场力推动的结果。......

2023-06-19

图7-6 NexaTM 1.2kW自治运行的功率模块,空气回路中使用膜交换器恰如其名,焓轮由一个表面涂敷干燥剂的多孔圆柱制成的旋转部件构成,在铸模内缓慢旋转,并通过它来改善水交换。一些模型给出了焓轮的旋转速度控制,为水交换量提供了一个控制变量。与需要水容器的系统相比,这种装置简化了系统结构,减少了部件数量。它们不需要冷凝器,几乎不消耗能量,并可以从尾气中回收部分焓。这些参数取决于尾气温度和湿度,即电池的工作点[GLI 05,STU 08]。......

2023-06-22

在特定条件和特定运行模式下,燃料电池可以形成水自足系统。图7-1 燃料电池系统为了能够体现这些附属装置对燃料电池性能的显著影响,我们以当前最为普遍的质子交换膜燃料电池为例,说明此类燃料电池系统中不同的附属装置的典型能量消耗情况,如图7-2所示。图7-2强调了燃料电池系统中不同的附属装置对系统动态性能及效率的重要性和影响。本章的最后还将分析燃料电池系统的寿命和失效机理。......

2023-06-22

电路交换系统的演进过程大致如下:对其中比较重要的名称和常见的说法做进一步说明如下。自动交换系统从信息传递方式上分类1)模拟交换系统模拟交换系统是对模拟信号进行交换的交换设备,是通过电话机发出的。自动电话交换系统从控制方式上分类1)布线逻辑控制交换系统布控交换系统的控制部分是用机电或电子元件固定在一定的印制板上,通过机架布线做成。这种交换系统的控制部件做成后便不好更改,且灵活性小。......

2023-06-26

相关推荐