《史记》吸取了先秦史传文学及诸子散文的艺术精华。在语言方面,《史记》和《汉书》呈现各自不同的风格。《史记》语言通俗晓畅、不避繁复、多散句,《汉书》语言整齐典雅、文笔凝练、多骈偶。[1]通过分析《史记》和《汉书》的叙事语言,我们不仅可以看出作者个性的不同,也可以从中看出汉代文学由散而骈的发展轨迹。......

2023-08-20

班固虽然仿效《史记》的纪传体体例,继承了《史记》许多篇章,但并非一味因袭,而是作了改造,其改造大致有以下几个方面:

(一)体例上,班固对《史记》或合并,或拆分,或新增,或减损。如班固将《史记》中的《世家》并入传中。具体操作上,他以五经为指导改造《史记》,如将《史记》之《礼书》、《乐书》合并为《礼乐志》,称“《六经》之道同归,而‘礼乐’之用为急”[40];将《律书》、《历书》合并为《律历志》,并阐明其名“《虞书》曰:‘乃同律度量衡,所以齐远近立民信也’”[41]。此外,班固新创了《刑法志》、《五行志》、《地理志》、《艺文志》等四个志,《地理志》相当于一部地理专著,在史学史上有着重大的意义,是人们了解汉代及以前地理、历史、户口、风俗、中外关系的一把钥匙。《艺文志》对古代典籍的流传及保存作了记录,对学术流派的形成与传承予以厘清,具有重要的文献价值。对于《史记》中的《汉兴以来诸侯王年表》,班固分列为《异姓诸侯王表》和《诸侯王表》,又增立《百官公卿表》。

(二)《汉书》调整目录和次序,严谨编次,创一人一传的体例。两书总体目录上有所不同,《汉书》中的目录比《史记》清晰,每篇传下有一个二级目录,读者可以很便捷地找到传主的传记。班固喜欢为人物立本传,讲究首尾统一,即使传主事迹不多,也要叙其生平卒年。这种写法拘于格式,有时不如《史记》灵活,有割裂原文之嫌,如《汉书·窦田灌韩传》下的二级目录将窦婴、田蚡、灌夫分为三人传,反不如《史记》统一冠之。在篇目上,《汉书》往往将《史记》中的附传人物独立出来,立专纪专传,如《史记》将张汤归入酷吏,《汉书》中张汤本传内容袭取《史记》,但体例上因为张汤子孙在后世受尊崇而另外立传,《酷吏传》说“汤、周子孙贵盛,故别传”[42]。董仲舒作为罢黜百家、独尊儒术的倡导者,《史记》仅以二百余言简单记叙其生平经历,《汉书》则为他单独立传,详载其《天人三策》。其他单独列传的还有惠帝、蒯通、王陵、张骞等人。班固对《史记》篇目的调整有适当的,如为董仲舒、张汤、张骞列传;也有不妥的,如将蒯通抽离出来,清代赵翼对此作了批评。在排序上,《史记》中的列传次序混杂,《汉书》作了改造,以时代顺序为主,先列专传、合传,次列类传,再次列边疆各族传,最后是《王莽传》,谨严有法,体例统一。

(三)《史记》简略处,《汉书》加以扩充。如《史记》中司马迁为李陵辩护而受宫刑,李陵之事成为他心中难言之痛,故书中叙事甚简,《汉书》则叙事得十分生动,将李陵苦战写得曲折详尽,沈德潜云:“《史记》于李陵战功叙之极略,而《汉书》所载,‘自千弩俱发,应弦而倒’,下至‘击鼓起士,鼓不鸣’止,使千载下毛发俱动,不独表陵之勇,亦以鸣太史公救陵得祸之冤,此班之胜于马也。”[43]沈德潜又说:“《萧何传》《汉书》增项羽负约,封沛公于巴蜀为汉王,汉王怒,欲攻,萧何力言不可,乃之国。”[44]班固还以所掌握的新资料补充《史记》的缺失,如对淮南王安、楚元王、卫青、韩信、公孙弘等传进行增补。

(四)《史记》疏漏处,《汉书》注意查缺补漏。如《史记·郦生陆贾列传》云,“汉已诛布,闻平原君谏不与谋,得不诛”,以“语在黔布传中”提示,然而《黔布列传》中并未提及朱建事,《汉书》删去此处的提示语,在《朱建传》中补充“汉既诛布,闻建谏之,高祖赐建号平原君,家徙长安”,把朱建因谏议而得封的事说得清晰明白。

(五)《汉书》常移置《史记》文。如《史记·韩信传赞》提出韩信贫困时葬母,所选墓地旁边可置万家,以见其志向不凡,《汉书》将此情节移入传记中。又如萧何追韩信事,《史记》载于韩信传内,《汉书》则详于高帝本纪中,韩信传中不复叙。《史记·项羽本纪》中的重大史事如鸿门宴、彭城败,陈平离间计等都被移入《汉书·高祖本纪》中,这种挪移手法体现了班固的宣汉思想。

(六)《汉书》还增补了许多书疏文赋和诏令奏议,对保存历史文献起了重要作用。

(七)《汉书》取消了滑稽、日者、龟策等三个类传和仓公传,仓公是出色的医学家,班固予以取消,对医学家的地位显然缺乏充分认识。

清代学者赵翼在《廿二史札记》中有“《汉书》移置《史记》文”、“《汉书》多载有用之文”、“《汉书》增传”、“《汉书》增事迹”等条目,通过很多实例,说明《汉书》并非原原本本抄袭《史记》,而是经过班固自己的剪裁取舍,融入了自己的史识。

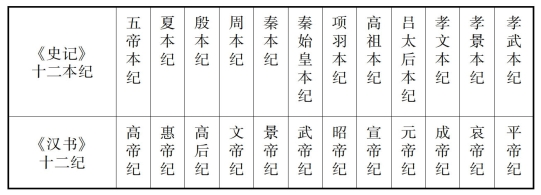

《汉书》之改造《史记》,在本纪部分可见一斑,两书本纪篇目如下:

表5-2

将此表结合原文,我们可以看出:

其一,两书都有的纪是:高帝、吕后、文帝、景帝、武帝,在年代重叠部分的本纪中,《汉书》增添了《惠帝纪》,去掉了《项羽本纪》,显示出两人不一样的历史观:司马迁看重实质,尊重项羽在历史上的地位,班固则注重维护汉朝正统。两书虽然都为吕太后立纪,《史记·吕太后本纪》约5400余字,将吕太后一生大小事都记录在本纪里;《汉书·高后纪》仅2000字,仅记太后临朝八年大事,杀害戚夫人之事另载于《汉书·外戚传》中。对此,郑鹤声分析:“吕后杀戚夫人及赵王如意,《史记》载《吕后纪》内,而《外戚传》载吕后处不复载,《汉书·吕后纪》专载临朝称制之事,而杀戚姬等事,则入《外戚传》中。盖纪以记朝政,传以详细事,固各有所当也。”[45]纪、传各有分职,《汉书》体例比《史记》更为严谨。

其二,从标题上看,《汉书》显得整齐划一,《史记》或以国名,或以朝代名,或以帝王名,在以帝王题名的篇章中,也不统一,有的称字如《项羽本纪》,有的用谥如《孝文本纪》、《孝景本纪》、《孝武本纪》,参差不齐。此外,《史记》中的本纪还不统一,有的以朝代为一本纪,如《夏本纪》、《殷本纪》、《周本纪》、《秦本纪》,一篇本纪里容纳许多帝王,自《汉书》始,才确定一帝一纪之模式。

关于《汉书》对《史记》的改造,冉昭德在其《班固与〈汉书〉》一文中有过精彩论述:

1.《史记》没有《惠帝本纪》,但在《吕后本纪》中,仍用惠帝纪年。……

2.《史记》的专传或合传与类传的次序间杂,或以时代的先后,或因事迹的相关,而不拘于体例。例如《刺客列传》在专传之间,《汲郑列传》反在类传之间。《匈奴列传》则置于卫将军骠骑之前,《大宛列传》反置在游侠之后。《汉书》则以时代的顺序为主,先专传,次类传,次边疆各族传,而以‘贼臣’《王莽传》居末,开后世叛逆或贰臣传的先例。3.《史记》列传的篇名,或以姓标,或以名标,或以字标,或以官标,或以爵标(以字标者如《伍子胥列传》,以官标者如《李将军列传》,以爵标者如《淮阴侯列传》),虽寓褒贬之义,而体例不统一。《汉书》除诸王传外,概以姓或姓名标题,统一了体例。[46]

《汉书》对《史记》的改造有成功的,也有招人讥刺的,如顾炎武曾说:“《史记·淮阴侯传》末载蒯通事,令人读之感慨有余味。《淮南王传》中伍被与王答问语,情态横出,文亦工妙。今悉删之,而以蒯、伍合江充、息夫躬为一传,蒯最冤,伍次之。二淮传寥落不堪读矣。”[47]但是瑕不掩瑜,《汉书》毕竟是除《史记》之外最好的一部史书,刘知几曾说:“夫纪传之兴,肇于《史》、《汉》。”[48]《史记》开创了纪传体,《汉书》则在《史记》的基础上进一步完善了它。章学诚称,“迁《史》不可为定法,固《书》因迁之体,而为一成之义例,遂为后世不祧之宗焉”[49],诚为至论。

【注释】

[1]《论文偶记》,《论文偶记·初月楼古文引言·春觉斋论文》,第7页。

[2]《司马迁的人格与风格》,第22、23页。

[3]《廿二史札记》卷一“各史例目同异”,上册,第2、3页。

[4]《廿二史札记》卷一“各史例目同异”,上册,第5页。

[5]翦伯赞《中国历史学的开创者司马迁》,吴泽主编,袁英光编选《中国史学史论集》一,上海人民出版社1980年版,第107、108页。

[6](德)马克思、恩格斯著《马克思恩格斯选集》第3卷《自然辩证法》,人民出版社1972年版,第457页。

[7]《六家》,《史通通释》卷一,上册,第22页。

[8]《汉书·高五王传赞》,卷三十八,第7册,第2002页。

[9]《本纪》,《史通通释》卷二,上册,第37页。

[10]《本纪》,《史通通释》卷二,上册,第37页。

[11]《世家》《史通通释》卷二,上册,第42页。

[12](晋)傅玄《傅子·补遗上》,严可均辑《全上古三代秦汉三国六朝文》之《全晋文》卷四十九,第2册,第1740页。

[13](汉)刘歆撰,(晋)葛洪集,向新阳、刘克任校注《西京杂记》附录一《版本序跋》,上海古籍出版社1991年版,第279页。

[14](明)王鏊《震泽长语》卷下,《明清史料汇编》初集第3册,第1138页。

[15]《采撰》,《史通通释》卷五,上册,第115页。

[16](宋)晁公武撰,孙猛校证《郡斋读书志校证》卷五,上册,上海古籍出版社1990年版,第177、178页。

[17]《通志总序》,《通志二十略》,上册。

[18]《廿二史札记》卷一“班固作史年岁”条,上册,第2页。

[19]《廿二史札记》卷一“过秦论三处引用”条,上册,第13页。

[20]《汉书·元帝纪》,卷九,第1册,第299页。

[21]《言公上》,《文史通义校注》卷二,上册,第171页。

[22]《黠陋》,《文史通义校注》卷四,上册,第426页。

[23]《黠陋》,《文史通义校注》卷四,上册,第427页。

[24]郭豫衡《中国散文史长编》上册,山西教育出版社2008年版,第163页。

[25]《史记研究·论史记取材》,第244页。

[26]《史记·五帝本纪》,卷一,第1册,第46页。

[27]《史记·六国年表》,卷十五,第2册,第685页。

[28]《史记·三代世表》,卷十三,第2册,第488页。

[29]《史记·卫康叔世家》,卷三十七,第5册,第1605页。

[30]《史记·殷本纪》,卷三,第1册,第109页。

[31]《归震川评点本史记》卷一《五帝本纪》,《归方评点史记合笔》。

[32]《归方评点史记合笔》卷五《秦本纪》。

[33]《史记·伯夷列传》,卷六十一,第7册,第2121页。

[34]《史记·大宛列传》,卷一百二十三,第10册,第3179页。

[35]《史记·商君列传》,卷六十八,第7册,第2237页。

[36]蒋中和《眉三子半农斋集》卷二《读八大家》。

[37]《史记·太史公自序》,卷一百三十,第10册,第3299、3300页。

[38]《经典常谈》,第73页。

[39]《史汉研究》,第98、99页。

[40]《汉书·礼乐志》,卷二十二,第4册,第1027页。

[41]《汉书·律历志上》,卷二十一上,第4册,第955页。

[42]《汉书·酷吏传》,卷九十,第11册,第3676页。

[43]沈德潜《归愚文续》卷二《史汉异同得失辨》,《归愚文钞》第4册。

[44]《史汉研究》,第160页。

[45]《史汉研究》,第156页。

[46]冉昭德《班固与〈汉书〉》,《历史教学》1962年第4期。

[47]《日知录集释》卷二十六“《汉书》不如《史记》条”,下册,第1898页。

[48]《列传》,《史通通释》卷二,上册,第46页。

[49]《书教下》,《文史通义校注》卷一,上册,第50页。

有关《史记》《汉书》叙事比较研究的文章

《史记》吸取了先秦史传文学及诸子散文的艺术精华。在语言方面,《史记》和《汉书》呈现各自不同的风格。《史记》语言通俗晓畅、不避繁复、多散句,《汉书》语言整齐典雅、文笔凝练、多骈偶。[1]通过分析《史记》和《汉书》的叙事语言,我们不仅可以看出作者个性的不同,也可以从中看出汉代文学由散而骈的发展轨迹。......

2023-08-20

《史记》篇法上的变化主要在以下两个方面:首先,《史记》中最明显的特征是因人成文,文如其人。与《史记》篇法多变不同的是,《汉书》按部就班,多用顺叙手法,以事件发生的先后为线索,如《苏武传》就以出使匈奴、牧羊北海、回归汉朝等先后叙述。固所修者《汉书》,则所奉者一王之制,所编者宜有一定之程,不得任为参差。[44]刘师培认为《史记》往往能寓褒贬于叙事,《汉书》则讲究字斟句酌,平实叙事......

2023-08-20

[6]在前贤的激励下,司马迁将自己的余生交付给了《史记》,终于写出《史记》这一煌煌巨著。兰台是皇家藏书之处,明帝命他将未完的《汉书》续写完毕。班固则出身儒学世家,班彪的《王命论》以及班固的《白虎通义》和《汉书·五行志》都借助经义附会出一套为刘氏政权辩护的符瑞天命说,这也是《汉书》比《史记》思想和文风更为正统的主要原因。......

2023-08-20

史氏继《春秋》而有作,莫如马、班,马则近于圆而神,班则近于方以智也。《史记》无成法可循,自为创体,且行文通变化,故“圆而神”,《汉书》有成例可依,断代为史,但固守绳墨,故“方以智”。《史记》之“圆而神”与《汉书》之“方以智”主要表现在以下几个方面:......

2023-08-20

先秦文学中《尚书》、《春秋》等史书初步彰显了叙事文学的特质,《左传》、《国语》、《战国策》等则进一步推进了叙事艺术的发展。《左传》叙事详略得当,善于描述错综复杂的社会矛盾和历史事件,能利用白描手法叙述事件的始末由来,长于将史实的记录与神话传说、历史传闻有机地融合在一起,使历史记叙故事化。[7]这一说法其实早已言明史著的叙事特征。中国的叙事研究即以中国文本为主的叙事研究以及对传统叙事理论的研究。......

2023-08-20

不过,人们对《史记》、《汉书》的研究多从史学角度着眼,从文学角度着眼主要是近半个世纪以来的事。目前还没有出现专门的《史》、《汉》叙事研究专著,重复研究大量存在,有必要对《史》、《汉》叙事进行研究和比较。《史记》、《汉书》的研究资料所在不少,然而,要对两书进行系统的比较研究,却又殊非易事,主要原因在于两书皆博大浩瀚。......

2023-08-20

大体上看,史著中的叙事空间分为地理空间和叙事场景两种,地理空间即叙事者对各地的风土、人情、物产等的描述;叙事场景则是指叙事中人物活动的环境及其转换。......

2023-08-20

[30]现代西方叙事理论也认为,叙事节奏取决于叙事时间总量与历史时间总量的关系。叙事时间并不同于历史时间,历史时间是一个客观存在的常数,叙事时间则是一个变数,叙事时间速度,是由历史时间的长度和叙事时间的长度相比较而成的,历史时间越长而文本长度越短,叙事时间速度就越快;反之,历史时间越短而文本长度越大,叙事时间就越慢。[33]短短四十余字概括了桑弘羊一生大节,言简意赅,叙事时间速度非常快。......

2023-08-20

相关推荐