图6.4-1堵江坝体纵剖面示意图通过国内外典型滑坡天然坝的研究发现,坝底宽是坝高的8~10倍,若取Ld1=9Hr,则式可简化为当滑坡单位时间入江土石方量为Qs,河水断流断面流量为Qr时,则入江土石体能够堆积应满足如下条件:式中:Qr为河水流量,m3/s;Qs为单位时间内入江土石方量,m3/s;γw为水的重度;γs为滑体重度;β为滑床坡度角;φm为入江土石与河床间的摩擦角。表6.4-1最小堵江体积计算表......

2023-08-20

3.3.5.1 滑坡体形态特征

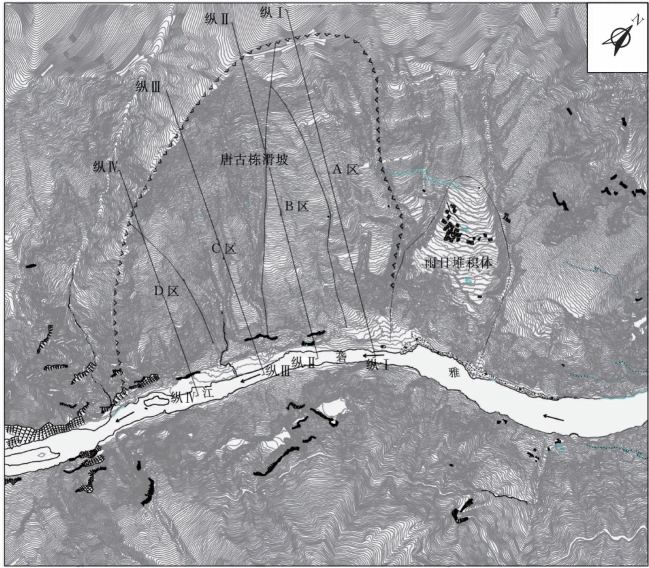

唐古栋滑坡为一巨型高速岩质滑坡。通过调查,滑坡的滑动分为两个阶段:前期前缘坡体的失稳与滑坡中后部坡体整体的滑动。滑坡平面形态似“舌”状,空间上形成前、后缘陡峭,中部相对平缓;上、下游地势较高,中部低洼的地形地貌特征。滑坡于1967年发生高速失稳破坏后,其残留的后缘及侧缘边界明显。唐古栋滑坡后缘最大标高3550m,雅砻江河床初始标高3370.00m,现今河床标高2380.00~2390.00m,垂直高差约1000m。滑坡前缘剪出口标高2450.00~2480.00m,中后部滑体剪出口高程约为2515.00m,前缘顺河宽约1400m。滑坡的主滑方向145°,与河流走向近垂直。前缘剪出口滑面(带)坡度约为20°,中前部滑面(带)坡度为30°~36°,后缘滑面为45°。垂直滑动方向的滑源区平均宽度约1200m,失稳坡体平均厚度约80m,滑坡方量约为9260万m3(图3.3-95)。

图3.3-95 唐古栋滑坡基本特征及分区特征图

前缘坡体失稳堆积雅砻江后,中后部的失稳坡体从高程2515.00m剪出后直接冲向对岸,遇到拦截后回弹,最终在雅砻江上形成沿江长1500m、顶面沿江长860m、高225~270m、顶宽500~800m、底宽200~300m,横断面呈倒梯形,方量约6800万m3的巨型滑坡坝。滑坡坝溃决是从靠近雅砻江右岸一侧开始的并在左岸一侧形成滑坡堆积构成的高陡斜坡。此后,该斜坡逐渐后退,滑坡坝规模越来越小,这一过程一直延续至今。现在,雅砻江左岸仍残留有滑坡坝的多个标高2595.00~2640.00m的顶部平台及滑坡坝清晰的梯形纵断面轮廓,滑坡坝平台顶部已经自然生长出高度3~5m的灌木林。

现今的唐古栋滑坡滑源区主要为残余滑体,其中顺坡冲沟发育,后缘及下游侧边界可见裸露滑床,其余部位不是很明显;滑源区表面起伏很大,未见相对平整的滑面或滑带。滑床基岩表面形态十分粗糙、起伏不平,张性破坏迹象显著。

3.3.5.2 滑坡物质组成及结构特征

1.物质组成

滑坡出露的基岩岩性为三叠系上统侏倭组(T3 zh)厚—巨厚层浅灰—深灰色中细粒变质石英砂岩夹少量薄层板岩,和灰白色厚-巨厚层状粗粒变质长石砂岩,岩石坚硬,抗风化能力较强,岩体较完整。滑坡发生于T3 zh中。

T3 zh为一套浅变质岩系,主要岩石类型有深灰色(浅)变质(粉)砂岩,条带状(浅)变质粉砂岩,偶夹灰黑色板岩,局部见透镜状砾岩,其中以浅变质砂岩为主。构成唐古栋滑坡主体的变质砂岩呈灰色或灰白色,细-中粒结构,中-厚层构造,主要由粒径0.5~1mm的斜长石、石英等组成,同时含有少量黑云母(图3.3-96)。此外,在滑坡滑床基岩可见中—厚层状灰白色、灰黑色变质砂岩夹板岩及顺层、切层发育的伟晶岩脉,尽管经历过强烈的构造运动及浅变质作用,但变质砂岩层理构造仍然较为清楚;具体可见图3.3-96。

图3.3-96 唐古栋滑坡变质砂岩(局部侵入花岗岩岩脉)

从区域上看:唐古栋滑坡西部和东北部出露的是黑云母花岗岩,南部和东南部出露的是花岗闪长岩。

唐古栋滑坡滑床基岩出露了中酸性侵入体冷凝过程中形成的残余岩浆岩。其后缘可见NNE走向密集发育的花岗伟晶岩脉,厚度一般0.5~5m,多呈透镜状,延伸一般大于20m。这些伟晶岩脉一般呈灰白色,主要由粒径1~5mm的石英和斜长石组成,也有相当数量的脉体含有粒径5~10mm的黑云母。

第四系松散覆盖层按成因主要有冲积堆积( )、崩坡积堆积

)、崩坡积堆积![]() 以及少量的滑坡堆积

以及少量的滑坡堆积![]() 等。冲积堆积

等。冲积堆积![]() ):含孤卵砾石砂层,分布于河床及河漫滩部位,根据物探测试成果,河床冲积层厚度20~25余m,物质组成以卵砾石砂为主(图3.3-97),地震波速为1500~1700m/s;崩坡积堆积

):含孤卵砾石砂层,分布于河床及河漫滩部位,根据物探测试成果,河床冲积层厚度20~25余m,物质组成以卵砾石砂为主(图3.3-97),地震波速为1500~1700m/s;崩坡积堆积![]() (图3.3-98):块碎石土层,分布于滑坡的坡脚及缓坡地带,且在滑坡上游侧中后部分布较广、较厚,一般厚约10~15m,最厚达25~30m;塌滑堆积物主要分布于滑坡后缘坡脚部位、滑坡对岸2475~3500m及其滑坡前缘缓坡地带,主要为唐古栋滑坡发生时残存的堆积物。

(图3.3-98):块碎石土层,分布于滑坡的坡脚及缓坡地带,且在滑坡上游侧中后部分布较广、较厚,一般厚约10~15m,最厚达25~30m;塌滑堆积物主要分布于滑坡后缘坡脚部位、滑坡对岸2475~3500m及其滑坡前缘缓坡地带,主要为唐古栋滑坡发生时残存的堆积物。

图3.3-97 冲积堆积

图3.3-98 崩塌堆积

2.结构特征

从唐古栋滑坡目前的坡体结构可以看出:滑坡中上部滑床基岩多裸露,表部松散的覆盖层较薄;滑坡上游侧中下部松散堆积物较厚,一般10~30m,冲沟沟底多未见基岩,仅局部位置出露基岩,地表多杂乱堆积松散块石;下游侧多基岩出露,岩体风化卸荷严重,表部覆盖层较薄;另外,在滑坡前缘形成垂直高差约110m的陡坎,剖面上可见明显的基覆界面。典型的坡体结构如图3.3-99所示。

图3.3-99 唐古栋滑坡Ⅰ—Ⅰ剖面地质结构特征图

通过现场的勘察测绘与对研究区已有资料的整理,项目区地质构造不是很发育,主要有:①沿唐古栋滑坡西侧冲沟发育的蔡玉断层;②枢纽与雅砻江大致平行的孜河-楞古背斜;③以及受区域断层及褶皱影响形成的挤压带(面)、节理裂隙和小型褶皱。其中褶皱分为孜河-楞古背斜和雨日背斜,褶皱不是很发育,多以小褶皱为主。唐古栋滑坡内对滑坡影响最大的为蔡玉断层及其对岸发育的f3与f4断层,断层分布在侏倭组(T3 zh)灰色中-厚层变质砂岩中。

3.地质构造

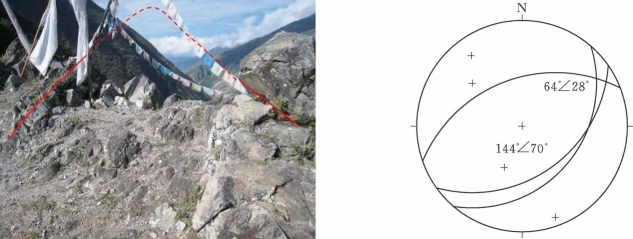

(1)孜河—楞古背斜。项目区出露的褶皱为NW~EW~NE向的弧顶向南的孜河—楞古背斜,该褶皱是处于中—深构造层次、印支期松潘—甘孜岩(地)层在自北向南的滑脱—推覆过程中沿早期构造形面发生分层韧性剪切形成的。在楞古村一带可清晰见到楞古—孜河背斜转折端(图3.3-100),该处在背斜两翼地层相背而倾,北西翼代表产状N70°E/NW∠81°,南东翼代表产状N40°E/SE∠51°,轴面产状N54°E/SE∠70°。据轴面产状与枢纽产状特征,可知该背斜为一斜歪倾伏褶皱。此外,在滑坡前缘可见多处小型褶皱,其可以发生在侏倭组变质岩,也可以在伟晶岩脉,如图3.3-101、图3.3-102所示。

图3.3-100 楞古—孜河背斜转折端露头(楞古村西侧)(成勘院资料)

图3.3-101 后缘变质砂岩出露的小型褶皱

图3.3-102 变质砂岩中发育的层内褶皱

(2)雨日背斜。发育于中坝区下游雅砻江左岸雨日桥头,出露宽度约30m,在雨日桥头有良好的出露(图3.3-103)。雨日背斜卷入地层为上三叠统侏倭组[T3 zh(4)],由薄—中厚层变泥质粉砂岩与厚层块状变质中—细粒砂岩不等厚互层,其中伟晶岩脉发育。背斜两翼相背而倾,转折端较为开阔,构成开阔褶皱。背斜北东翼代表产状:N68°W/NE∠27°,南西翼代表产状N4°W/SW∠34°,轴面产状:N32°W/NE∠86°。

图3.3-103 雨日背斜露头及赤平投影图(据成勘院资料)

唐古栋滑坡内无大的断裂通过,对滑坡影响最大为蔡玉断层及其对岸发育的f3与f4断层。

1)蔡玉断层,位于滑坡下游侧冲沟内,走向NNW~NW,延伸大于8km,主要沿冲沟走向发育,靠近唐古栋滑坡下段作为黑云母花岗岩与三叠系上统侏倭组的分界线,上段主要发育于上三叠统新都桥组。

2)断层分布在侏倭组(T3 zh)灰色中—厚层变质砂岩中,上盘岩层产状为:N60°E/NW∠48°。

断裂带宽度约1m,走向近南北,向SEE缓倾。断层产状较为稳定,总体较为平直,主断面产状为:N5°E/NW∠18°。

该断层为全新世(Q4)断层。证据为:①断层带中发育有较新鲜的断层泥,断层泥质软,断层泥呈深灰色条带状紧邻上下断层面展布;②断层带中的破碎物质(碎斑岩、碎粉岩和角砾岩)相互混杂,但部分呈现出明显的褶皱分布(图3.3-104),其中褶皱枢纽的产状为N55°W/NE∠15°。

在断层下盘发育有两组相互交织构成棋盘格状的节理构造,两组节理的代表性产状分别为:N50°E/NW∠75°和N50°E/NW∠28°。靠近断层下层面处出现劈理化现象,从劈理形成的牵引褶皱(图3.3-105)可判断出断层为逆冲断层。在断层上盘也发育两组节理,其代表性产状分别为:N15°E/SE∠15°和N10°E/NW∠80°。

3.3.5.3 滑坡分区及变形特征

图3.3-104 断层带内褶皱及角砾岩

图3.3-105 劈理的牵引现象

图3.3-106 滑坡分区及各区特征(相片)

在对研究区工程地质条件以及其工程特性研究的基础上,按照斜坡发生变形破坏的程度、滑坡体变形的剧烈程度、滑坡体地形地貌、目前的活动性和危险性及坡体物质的结构特征等因素,将唐古栋滑坡分为四个区,即A、B、C和D区(图3.3-106)。A区位于唐古栋滑坡上游侧至雨日堆积体之间,1967年唐古栋滑坡发生时未整体滑动破坏部分,目前仅后缘和前缘可见变形破坏迹象,滑坡影响强烈区、潜在滑动区;B区位于唐古栋滑坡上游侧,为1967年滑坡滑动部分,残留滑坡堆积体方量较大;较弱滑动区、较弱变形区、危险区;C区位于唐古栋滑坡中部,1967年整体滑动区,残存的方量较小;高速滑动区、强烈变形区、危险区;D区位于唐古栋滑坡下游侧;根据是否整体滑动细分为D-1与D-2区:D-1区,1967年整体滑动区,目前低高程基岩出露,中部残留滑坡堆积体和后期崩积物,后缘基岩出露,目前还经常发生崩塌;次级滑动区、较强变形区、危险区;D-2区,1967年局部滑动区,目前主要为基岩露头;滑坡影响区、潜在滑动区。

通过现场的调查以及结合勘探资料,各区的特征如下:

(1)A区:该区位于唐古栋滑坡上游侧,分布高程:2400~3500m,地形上呈陡—缓—陡,中前部较缓,临河侧坡度较陡,坡度为50°~55°,局部可达65°~70°,前部缓坡为20°~25°,中后部坡度为35°~40°;该区浅表部岩性为较为松散的崩坡积物(高程:2755~3500m)且厚度一般大于10m,靠滑坡侧冲沟内很少有基岩出露,但该区后部及上游边界冲沟内局部见有基岩露头。该区下游侧前部缓坡及靠滑坡后缘部位受唐古栋滑坡影响较大,前部缓坡与中部地形变化处发育一延伸约80m、错台台坎高度0.3~1m、宽4~10m的拉陷槽,且缓坡上拉裂缝发育多条,可能为滑坡变形及运动过程中拖拉产生的变形;另外,该区后部发生一定规模的崩塌、垮塌现象,靠近滑坡侧的边坡的变形破坏受滑坡影响比较大。

(2)B区:该区位于唐古栋滑坡的上游侧,分布高程:2480~3390m,滑坡残余堆积体方量约860万m3;总的来说,地形上起伏比较平缓,前部较陡后部较缓,前者一般为40°~45°,局部可达55°~60°,缓坡部位坡度一般小于30°;中后部一般27°~35°,冲沟岸坡相对较陡。平面上呈梯形,上部窄下部宽,宽150~350m;该区主要小冲沟为主,切割的深度及规模一般较C区要小。该区中后部地表分布大量崩塌、滑坡形成的大小不一的孤石、块石,岩性为变质砂岩、花岗岩及变质砂岩夹伟晶岩脉,其特性与C区后部地表一致;块石杂乱堆积,棱角分明,形态各异,块石之间架空无充填;块石粒径最大可达15m,一般1~3m,粒径在0.2~1.0m也普遍存在,地表植被稀疏;块石堆积层下部主要为块碎石土,块碎石粒径一般小于0.3m,含量约15%~30%,具有一定的胶结性,且深部物质的胶结性相对浅部较好。该区前部坡表物质主要为滑坡残留松散堆积物,厚度15~30m,主要为块碎石土,块石棱角分明,胶结较差。该区目前整体稳定性较好,主要表现表层松散物质的溜滑和冲沟岸坡的垮塌。

(3)C区:该区位于滑坡的中部,分布高程:2485~3030m,滑坡残余堆积体方量约1400万m3;为滑坡区内海拔最低且地形变化最大,平面上呈舌状,后部宽前缘窄,宽150~250m,且中前部陡后部相对较缓,坡度一般大于35°,局部位置小于30°;冲沟发育多条,贯通该区。坡表的物质主要为松散堆积的细粒组分含量更多,数十厘米以上的块石含量相对较少,颗粒级配相对较好,但残留滑坡堆积中粉土一般占5%~10%,几厘米至30cm级碎石含量相对较多,占70%~80%,30 cm以上的碎块石占10%~25%,胶结较差。滑坡发生后,该区对岸残留的滑坡堆积物高度最高可达270m,岩性总体比较细腻,除还有部分数十厘米以上的块石外,主要为细粒组分,尤其是含粉土;残留剖面上分布的密集侵蚀沟也表明滑坡堆积中数十厘米以下的细粒组分(相对而言)为主,则与该区岩性较为一致。综上所述:该区为唐古栋滑坡发生时的高速滑动失稳区及强烈变形区,且冲沟两侧的垮塌、表层松散物质的溜滑及顺沟的泥石流活动常有发生。

该区中后部基岩节理裂隙及挤压破碎带发育,风化卸荷强烈,岩体锈染严重,岩体质量较差,且受滑坡高速滑动影响在靠近基覆界面处可见明显的基岩架空,挤压破碎现象,尤其是花岗伟晶岩脉锈染蚀变严重,风化强烈,局部岩体手可揉碎。

(4)D-1区:该区位于C区下游侧,分布高程:2480~3040m,滑坡残余堆积体方量约200万m3;前部地形变化较大后部相对较缓,平面上呈“花瓶状”,两端大中间小,宽300~400m,且前缘与后部地形较中部陡,前者40°~45°,局部位置大于50°,后者一般为30°~35°。该区发育多条冲沟,一般可延伸至后缘陡坎,中前部冲沟切割深度较大,一般可达15~20m,后部冲沟切割深度一般小于5m,多为下部冲沟的分支沟。该区岩性变化较大,其后部表层岩性主要为崩坡积堆积物,表层为架空的块石杂乱堆积,块石块径一般为0.8~3m,同时1区也含有厘米级碎石和5 m以上的巨石,块径8~12m的块石也可见多块,块石棱角分明,形态各异;块石岩性主要为变质砂岩与花岗岩,这些不同尺度的碎块石一般都比较新鲜,除表面覆盖有风化薄膜,并无其他的风化迹象。该段为滑坡堆积物,坡体物质为块石、岩屑、角砾、泥组成;坡体物质胶结较差,密实堆积,堆积物中最大块径为2m块石,一般10~30cm,约占30%,5~10cm约占20%,表层植被较为发育;在堆积层底部偶尔也见有少量粉土,这些粉土与小粒径碎石组合时,往往显示出一定的胶结特征;此外,该区上、下游两侧、中后部及前缘可见基岩露头,浅表部基岩岩体多为强风化—全风化花岗岩,岩体蚀变锈染严重,结构面多夹次生泥,地质锤可以轻易敲开。目前,该区上游侧冲沟岸坡及后缘坡脚部位松散堆积物的垮塌、表层溜滑及沿沟的泥石流现象较为发育。

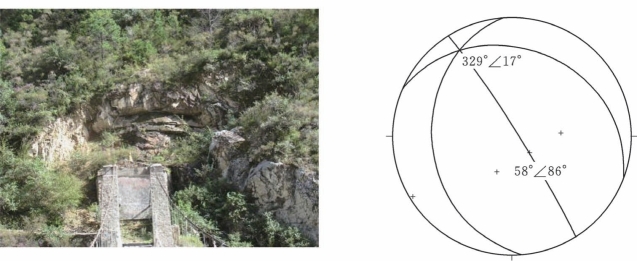

(5)D-2区:该区位于唐古栋滑坡下游侧,平面上呈三角形,地形上变化较小;岩性主要为三叠系侏倭组变质砂岩夹灰黑色条带、花岗岩伟晶岩脉,岩层中—厚层,局部覆盖崩坡积物,岩层产状:N58°W/NE∠44°;表层岩体以弱风化为主,坚硬,目前该区边坡整体稳定性较好,但该区节理裂隙发育,延伸较长,主要发育4组结构面:

①N85°W/SW∠30°,延伸10m,同组多条,间距2~3m,平直粗糙;②N80°W/SW∠78°,延伸5~20m,同组多条,间距0.5~3m,平直粗糙;③N10°E/SE∠28°,缓倾坡外,延伸大于5m,起伏粗糙;④N35°W/NE∠39°,中倾上游,延伸3~5m;在临空条件好的情况下,层面与这4组节理裂隙组合很容易形成潜在失稳块体,且边坡上可见多处失稳形成的凹腔。

3.3.5.4 滑坡体变形破坏特征

唐古栋滑坡历史上曾经发生过失稳,先期的变形破坏迹象很少保留下来。目前,滑坡后缘陡壁上部的缓坡地带、后缘陡坎坡脚部位松散堆积体、前缘临河部位的滑坡残积体及滑坡上游侧前缘缓坡可见拉裂缝、下错台坎及拉陷槽等变形迹象明显;滑坡发生后残留的边坡高陡,且坡体物质浅表生改造作用强烈,易发生崩塌、垮塌,主要表现在:①滑坡区基岩节理裂隙发育,优势结构面发育多组,且很容易形成潜在失稳块体;②斜坡上的松散堆积物常发生垮塌。

1.滑坡后缘陡壁上部的缓坡地带变形破坏迹象

滑坡后缘地形总体上呈上陡下缓地形,存在两处小平台,宽约5m,其余部分自然坡度10°~20°。地表可见大量崩塌形成的砂岩块石,其块径大。一般2~5m;多架空,无充填。后缘出露基岩风化严重,随时可能会产生崩塌,其下部自然边坡岩体经常产生崩塌,影响范围大,如图3.3-107所示。

2.上游侧后缘陡坎坡脚部位松散堆积体变形破坏现象

唐古栋滑坡上游侧后缘陡坎坡脚部位松散堆积体由于坡体结构松散及侧缘和前缘临空条件较好,其中发育一条连续贯通延伸的弧形拉裂缝,裂缝特征及其延伸情况如图3.3-108所示。

3.受滑坡高速滑动影响局部部位出现层面的牵引、弯折现象

唐古栋滑坡中部所在冲沟的上游侧岸坡层间劈理面可见明显的偏转、弯折,岩层弯折似S状,上表部变形较小,在浅表部随着深度的增加岩层面变形增大,在变形弯折最大的地方形成一条延伸较长的中缓倾坡外的挤压破碎带如图3.3-109所示。

图3.3-107 后缘变形破坏迹象

图3.3-108 坡脚部位松散堆积体拉裂缝发育特征图

图3.3-109 受滑坡滑动岩层面出现偏转和弯折现象

4.斜坡上产生的崩塌、垮塌

由于该部位节理裂隙发育,风化卸荷强烈,但结构面一般延伸不大,块体大小、规模多受结构面控制,则一般发生失稳的块体方量不是很大;垮塌多发生在滑坡边界上部的松散堆积物、滑坡中冲沟两侧及地形陡变部位的松散堆积体中。一般而言,前者发生的规模较后两者要大,运动距离也较大。据介绍,自1967年滑坡发生后滑坡后缘岩体不断地发生崩塌及边界上部崩坡积物的溜滑,且在滑坡上下游侧坡表散布堆积的块石,从而形成现今起伏不平的后缘陡壁。

5.滑坡上游侧边坡发生的垮塌、崩塌现象

据老乡介绍唐古栋滑坡发生前在后缘陡壁以及冲沟的两侧经常发生类似上游侧斜坡发生的变形破坏,主要发生表层的溜滑、坍塌与后期的崩塌。由于研究区内崩坡积物堆积厚度较大,且岩体受节理裂隙影响风化严重,在较有利的条件下,斜坡变形不断地向后缘及深部发展,下伏的强风化岩体逐渐的出露,则在暴雨、地震等作用下不断地发生岩质崩塌。随着浅表部边坡变形的发展,边坡的坡体结构逐渐被弱化,加速了降雨的地下渗流弱化了地表径流,从而促进了边坡的整体变形,从而导致滑坡的形成。

总体来说,滑坡后缘发生变形大于中部及前缘,其中A区和B区稳定性差,是今后发生滑坡的主要物质来源区,A、B区以卸荷—拉裂变形为主,也可见部分反倾岩层存在弯曲倾倒变形。A区崩积物和强松动岩体分布高程为2475.00~3500.00m,B区滑坡积物分布高程为2475.00~3400.00m。A、B区可能会发生整体破坏,其他区域内的滑坡积物方量较少,只可能会发生局部的滑动和破坏,对整体影响不大。

3.3.5.5 滑坡体稳定性特征

A区后部为强风化基岩,为A区坡表崩塌堆积物主要物质来源。其中边坡高高程(2840.00~3500.00m)蠕滑体包括坡表崩积物与强松动岩层,该岩层受多组结构面影响,变形强烈,可以看到明显的蠕滑变形,该蠕滑体稳定性差,在暴雨或者地震工况下有可能发生大规模失稳。冲沟附近和前缘的崩塌堆积物较厚,岩体破碎,稳定性较差。A区上游侧中下部为冰水堆积物,与雨日堆积体冰水堆积物分布在同一高程,目前处于稳定状态,稳定性较好;其下部为基岩,前缘陡坎下部可见出露,稳定性较好。

B区后缘陡坎为花岗岩,极破碎,崩塌不断;中部为一缓坡平台,推测其为1967年滑坡后缘所在位置,平台下为一陡坎,陡坎上部为崩塌堆积物,下部为侏倭组变质砂岩,交界面高程约为2550m,目前稳定性较好。位于B区坡表的滑坡残余堆积物,结构松散,稳定性较差,雨季常有滑塌失稳现象发生,B区滑坡残留堆积物目前整体处于稳定状态,但是在降雨或者地震作用下由于后缘山体不断崩塌加载再次产生滑移失稳的可能性较大。

C区发生过整体滑动破坏,边坡原有松动变形岩体多数已滑落,整个坡表现分布有滑坡堆积物,局部基岩出露,未发现岩体松动和明显的变形破坏现象,稳定性较好。但C区后缘发育有一定规模的极破碎基岩,存在产生崩塌的可能,其加载在C区将降低其稳定性。

D区以基岩为主,目前地表崩塌堆积物少,仅冲沟局部有分布,这部分覆盖层稳定性较差;中部高程约2600~2900m有部分滑坡堆积物堆积,厚度较大,结构松散,在暴雨或地震等不利因素下发生局部失稳的可能性较大,但是D区崩积物与滑坡堆积物方量很小,仅有150万m3,对滑坡整体难以造成较大的影响。

唐古栋滑坡方量大,工程地质条件复杂,对于各层岩土体物理力学参数的确定需要结合多种方法,进行综合取值。这里主要结合试验建议值(成勘院提供)以及根据现场调查初步得出的,唐古栋滑坡各区域天然稳定状态进行滑带(面)抗剪强度参数(c、φ)反算,最后对两种方法得到的滑带(面)抗剪强度参数(c、φ)进行对比,综合取值。

根据勘查资料,唐古栋滑坡物质组成由外至内可分为滑坡堆积物、崩坡堆积体(在A区纵Ⅰ—Ⅰ剖面高程2547.00~2717.00m间有冰水堆积物)、强风化岩体、弱风化岩体、微-新岩体。

岩土体基本物理力学参数的选取主要根据《楞古水电站岩土物理力学试验成果》取值(成勘院提供),各层岩土体物理力学参数见表3.3-22。

表3.3-22 唐古栋滑坡体物理力学参数建议值表

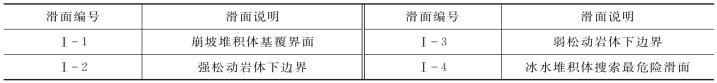

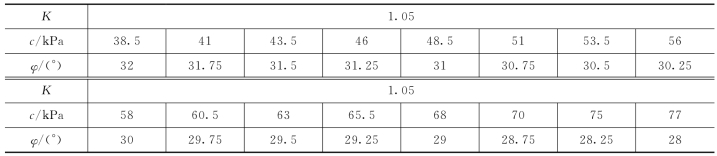

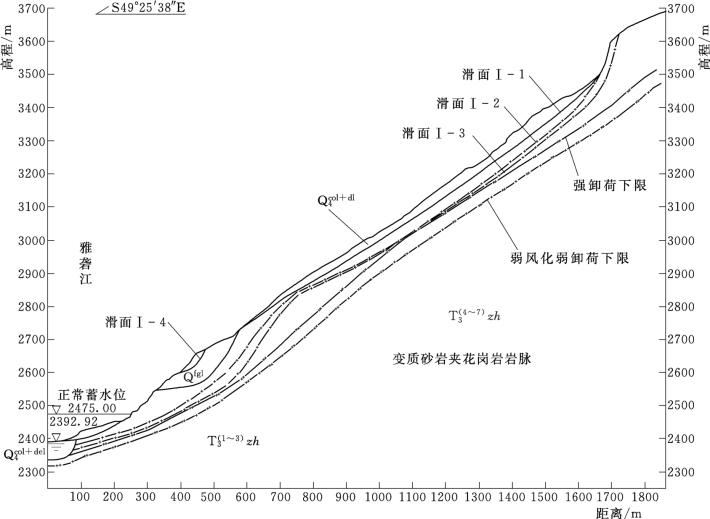

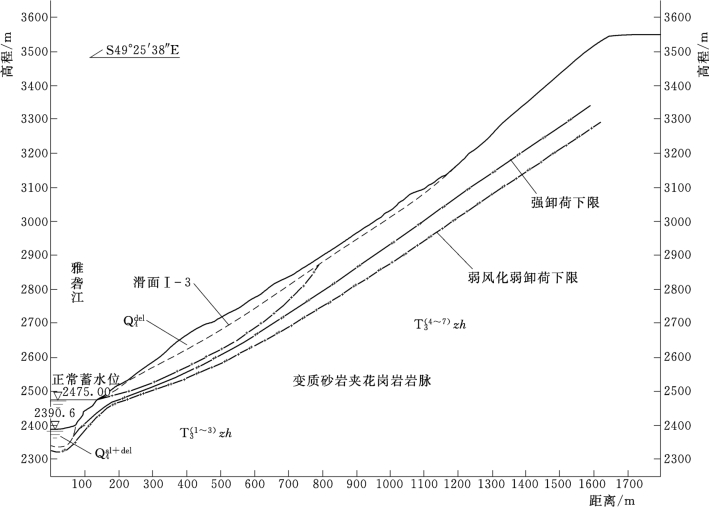

1.A区纵Ⅰ—Ⅰ剖面

根据现场查勘资料以及对唐古栋滑坡A区稳定性所作的初步定性评价,现主要对4条滑面(滑面Ⅰ-1、滑面Ⅰ-2、滑面Ⅰ-3、滑面Ⅰ-4)的抗剪强度参数进行反算(表3.3-23及图3.3-110)。

表3.3-23 唐古栋滑坡参数反算滑带(面)一览表

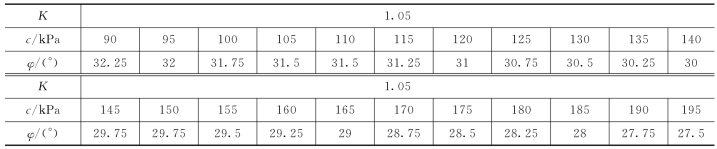

(1)滑面Ⅰ-1。如表3.3-24及图3.3-110所示,滑面Ⅰ-1为崩坡积堆积体基覆界面(高程2750.00~3500.00m处)。通过对唐古栋滑坡A区现场调查发现,该区域崩坡积堆积体稳定性与B、C、D区滑坡堆积体稳定性相比较稍好,天然处于基本稳定状态。对以崩坡积堆积体基覆界面作为潜在滑带(面)的抗剪强度参数反算选取的安全系数为K=1.05。具体反算结果见表3.3-24。

:

表3.3-24 ________纵Ⅰ—Ⅰ剖面滑面Ⅰ-1参数反算结果表

(2)滑面Ⅰ-2。从图3.3-110可以看出,该滑面为强松动岩体下边界。根据现场对唐古栋滑坡A区稳定性的初步评价,天然处于基本稳定状态,对以强松动岩体下边界作为潜在滑带(面)的抗剪强度参数反算选取的安全系数为:K=1.05。具体反算结果见表3.3-25。

图3.3-110 唐古栋滑坡A区纵Ⅰ—Ⅰ剖面

表3.3-25 纵Ⅰ—Ⅰ剖面滑面Ⅰ-2参数反算结果表

(3)滑面Ⅰ-3。从图3.3-110可以看出,该滑面为弱松动岩体下边界。根据现场对唐古栋滑坡A区稳定性的初步评价,天然处于基本稳定状态,对以弱松动岩体下边界作为潜在滑带(面)的抗剪强度参数反算选取的安全系数为:K=1.10。具体反算结果见表3.3-26。

表3.3-26 纵Ⅰ—Ⅰ剖面滑面Ⅰ-3参数反算结果表

(4)滑面Ⅰ-4。通过对唐古栋滑坡A区的现场调查,发现在高程2545~2755m范围分布冰水堆积物,该冰水堆积物后缘(高程2690~2710m处)地表发育密集拉张裂缝,天然处于基本稳定状态。用GEOSlop软件搜索出最危险滑面(图3.3-111),并以该最危险滑面为潜在滑面对冰水堆积体抗剪强度参数进行反算,选取的稳定性系数为K=1.03。具体反算结果见表3.3-27。

图3.3-111 唐古栋滑坡A区纵Ⅰ—Ⅰ剖面中部冰水堆积物搜索最危险滑面

表3.3-27 ___________纵Ⅰ—Ⅰ剖面_(Qfgl)参数反算结果表

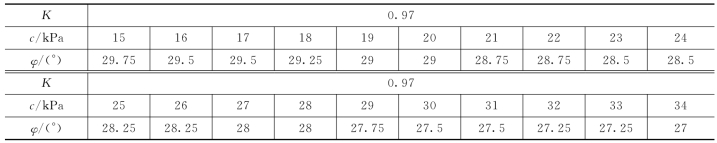

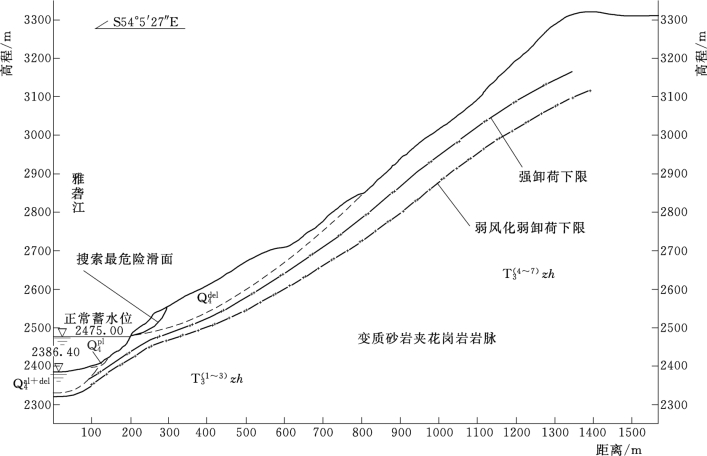

2.B区纵Ⅱ—Ⅱ剖面

如图3.3-112所示,B区为滑坡区。

在1967年唐古栋大滑坡发生时,该区曾发生滑动破坏,残留方量较大,滑动面如图3.3-112所示。根据现场查勘资料以及对唐古栋滑坡的调查得知,该滑坡残留堆积体(Q4del)稳定性很差,天然处于欠稳定-不稳定状态,对其抗剪强度参数进行反算选取的稳定性系数为:K=0.97。具体反算结果见表3.3-28。

表3.3-28 _______纵Ⅱ—Ⅱ剖面基覆界面 参数反算结果表

参数反算结果表

3.C区纵Ⅲ—Ⅲ剖面

如图3.3-113所示,C区为唐古栋滑坡主滑区。

图3.3-112 唐古栋滑坡B区纵Ⅱ—Ⅱ剖面

图3.3-113 唐古栋滑坡C区纵Ⅲ—Ⅲ剖面

图3.3-114 唐古栋滑坡C区纵Ⅲ—Ⅲ剖面搜索最危险滑面

在1967年唐古栋大滑坡发生时,整体发生滑动破坏,残留方量较小,利用GEOSlop软件搜索最危险滑面如图3.3-114所示。

根据现场查勘资料以及对唐古栋滑坡C区稳定性所作的初步定性评价,该残留滑坡堆积体(Q4del)在天然工况下稳定性较差,其抗剪强度参数反算选取的稳定性系数为:K=1.00。具体反算结果见表3.3-29。

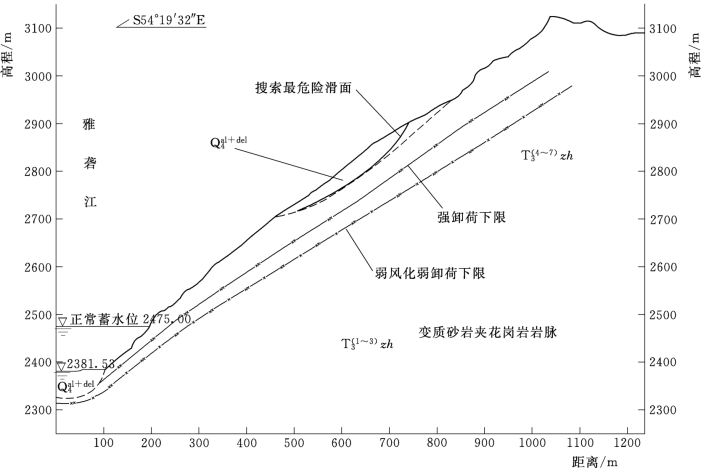

4.D区纵Ⅳ—Ⅳ剖面

该区位于滑坡下游侧,剖面图如图3.3-115所示。

表3.3-29 纵Ⅲ—Ⅲ剖面基覆界面( )参数反算结果表

)参数反算结果表

图3.3-115 唐古栋滑坡D区纵Ⅳ—Ⅳ剖面

图3.3-116 唐古栋滑坡D区纵Ⅳ—Ⅳ剖面搜索最危险滑面

在1967年唐古栋大滑坡发生时,该区域局部遭到破坏,搜索最危险滑面如图3.3-116所示。

根据现场查勘资料以及对唐古栋滑坡D区稳定性所作的初步定性评价,该滑坡堆积体(Qd4el)在天然工况下稳定性较差,其抗剪强度参数反算选取的稳定性系数为:K=1.00。具体反算结果见表3.3-30。

通过成都院提供的《唐古栋滑坡体物理力学参数建议值表》,参考《水利水电工程地质勘察规范》(GB 50287—99)、《工程岩体分级标准》(GB 50218—94)等规范,并结合其他相关工程资料,通过抗剪强度参数反演进行综合取值,各层岩土体及其结构面物理力学参数取值见表3.3-31。

表3.3-30 纵Ⅳ—Ⅳ剖面基覆界面( )参数反算结果表

)参数反算结果表

表3.3-31 唐古栋滑坡各层岩土体抗剪强度参数取值

注 地震选取中坝址50年10%的地震动参数(基岩水平加速度峰值取0.147g)进行分析,暴雨工况抗剪强度参数取值一般按照天然参数的85%~95%取值;但对于弱风化基岩与微、新岩体参考相关工程进行适当折减。

根据现场查勘资料显示,唐古栋滑坡所在斜坡基岩节理裂隙相当发育(据统计共有6组优势结构面),岩体完整性较差。在平洞内(唐古栋滑坡A区HTP0D05平洞)可清晰地见到由陡倾坡外裂隙与缓倾坡外裂隙组合形成的阶梯状结构面组合。但是在斜坡中部(高程2700.00~2900.00m段)又可见到完整性相对较好的基岩(唐古栋滑坡A区HTP0D08平洞局部以及地表可见)。由这些地质现象可以初步推断,唐古栋滑坡形成前(目前A区现状)在强松动岩体中形成的滑面尚未完全贯通至坡脚,在斜坡中前缘有一定的锁固段存在。因此,A区强松动岩体内部潜在滑面参数取值应按照上部的“陡倾坡外拉裂(或软弱结构面)+中缓倾坡外节理(或挤压带)(占70%~90%)”和下部的“较完整岩体中的闭合结构面(占10%~30%)”参数进行综合取值,参考室内岩石试验成果值及《水力发电工程地质勘查规范》(GB 50287—2006),折减求得强松动岩体内潜在滑面的黏聚力c=180.2~234.6k Pa;内摩擦角φ=31.65°~31.95°。与反演所得参数接近,可按表3.3-31进行取值。

有关西部水电工程重大滑坡灾变演化及控制技术的文章

图6.4-1堵江坝体纵剖面示意图通过国内外典型滑坡天然坝的研究发现,坝底宽是坝高的8~10倍,若取Ld1=9Hr,则式可简化为当滑坡单位时间入江土石方量为Qs,河水断流断面流量为Qr时,则入江土石体能够堆积应满足如下条件:式中:Qr为河水流量,m3/s;Qs为单位时间内入江土石方量,m3/s;γw为水的重度;γs为滑体重度;β为滑床坡度角;φm为入江土石与河床间的摩擦角。表6.4-1最小堵江体积计算表......

2023-08-20

图4.3-1斜坡演化模式图——松动阶段2.蠕动阶段边坡岩体在自重应力为主的坡体应力长期作用下,向临空方向缓慢而持续的变形,称为边坡蠕动。蠕动是岩体在应力长期作用下,坡体内部产生的一种协调性形变,是岩体趋于破坏的演变过程。......

2023-08-20

根据现场调查及勘探成果揭露,滑坡体内发育有四个次级滑体。因此,可以推测1号次级滑体目前处于不稳定状态,在暴雨和地震的作用下其稳定性将进一步恶化。主滑动体位于滑坡体的中后部,不受江水侵蚀的影响,且堆积体内未完全解体的强变形岩体成层性较好,堆积体较密实,坡体变形迹象并不显著,因此,主滑动体目前稳定性较好。......

2023-08-20

当岸坡发生垂直运动时,激起的初始浪高可用下面的函数表示为两种模式下的变化曲线如图6.5-1所示。该级数的项数取决于滑坡历时T及涌浪从一岸传播至对岸需时之比,见表6.5-1。其步骤如图6.5-4所示,先计算及值,在图6.5-4的横坐标轴上,定下a、b两点,相当于及由此引垂线和图中“-0”曲线相交,得a'及b'点。基于陈学德的建议方法,根据滑坡滑动面角度,对倾斜入水的滑坡所产生的最大涌浪高度进行修正。......

2023-08-20

不同地貌单元间滑坡的类型、发育程度等差异明显,同一地貌单元区不同规模和形态的岸坡区段滑坡的类型、发育程度等也不尽相同。表2.3-6滑坡发育坡度统计2.坡高流域滑坡与其坡高的关系密切,合适的坡高能为滑坡的发育和形成提供必需的势能和物质积累条件[116]。图2.3-5滑坡发育坡度统计图图2.3-6滑坡发育坡高统计图表2.3-7滑坡发育坡高统计......

2023-08-20

滑坡前缘受龙潭沟切割及洪水的长期冲刷影响,滑体长期处于蠕滑状态。图4.1-2斜坡演化模式图——初始变形阶段3.破坏阶段随着上述变形的进一步发展,坡体开始逐渐的错动下滑。......

2023-08-20

现场调查期间见到的多处挡墙开挖,以及局部岩土体失稳现象大多属此类情况。据此可以认为,在场区后续大量挡墙基槽开挖过程中,若处理不当,诱发局部岩土体失稳的可能较大。从乱石岗滑坡及变形体各部分稳定性状况来看,滑坡堆积区以及拉裂松动变形区岩体在暴雨及地震工况条件下的安全储备较低,局部处于极限状态,在不利因素影响下存在失稳的可能,因此对这部分岩土体应进行合理的治理,以保证后部岩体的稳定和建筑物的安全。......

2023-08-20

图3.3-46林达滑坡工程地质平面图滑坡边界条件明显,地形上具有典型的滑坡地貌特征。图3.3-47林达滑坡遥感全貌图图3.3-48林达滑坡全貌图根据地表调查及地质勘探成果,林达滑坡内部发育有四处局部次级滑体,从下游至上游,依次为:1号次级滑体、2号次级滑体和3号次级滑体,主滑动体位于滑坡体的中后部。......

2023-08-20

相关推荐