根据现场调查及勘探成果揭露,滑坡体内发育有四个次级滑体。因此,可以推测1号次级滑体目前处于不稳定状态,在暴雨和地震的作用下其稳定性将进一步恶化。主滑动体位于滑坡体的中后部,不受江水侵蚀的影响,且堆积体内未完全解体的强变形岩体成层性较好,堆积体较密实,坡体变形迹象并不显著,因此,主滑动体目前稳定性较好。......

2023-08-20

3.3.1.1 滑坡体形态特征

野猪塘滑坡位于四川省汉源县城西侧,龙潭沟与江家沟之间(图3.3-1),滑坡区为单斜顺向坡。斜坡总体倾向N70°E,坡度10°~25°,局部为陡坡或陡崖。区内发育三条冲沟——江家沟、陈家沟、龙潭沟,其中江家沟长约1km,总体流向N67°E,该沟为干沟,仅雨季有暂时性流水,沟底零星基岩出露,于环卫所右侧与原龙潭沟交汇;陈家沟长约2km,总体流向从S10°E,汇水面积约0.72km2,高程1165m以上沟底大多为基岩出露,于顶宏汽修厂北侧与龙潭沟交汇,该沟为季节性流水沟,雨季洪水较大;龙潭沟长约5km,总体流向从S40°~50°E,汇水面积约15.2km2,汇入流沙河,该沟为常年流水沟,切割深度约20m左右。在市政工程施工中,将龙潭沟改为暗涵后,大量的人工杂填土已经将沟床填平,方量约40万m3。

滑坡区总体上地形较缓,滑坡后缘坡体地形坡度为15°~20°,滑坡体地形坡度10°~15°。滑坡体及周边斜坡均为人工改地后形成大小不一的条带状平台,台坎高度一般1~2m。斜坡体上在高程1167.00~1220.00m之间分布很多大小不一的水池、水窖;在高程1162.00~1203.00m之间分布20余户民房。

3.3.1.2 滑坡物质组成及结构特征

1.基岩

图3.3-1 野猪塘滑坡平面位置示意图

滑坡区及附近出露基岩地层为奥陶系下统红石崖组(O1 h),岩性以细砂岩为主,夹薄层状泥质粉砂岩、粉砂质黏土岩及页岩,产状总体为:N20°~40°E/SE∠20°~23°。在距工程区以北150m的龙潭沟左岸分布昔格达组(N2 x)半成岩的薄层状泥质粉细砂岩夹泥岩,层理清晰,产状近于水平。

2.覆盖层

区内分布的覆盖层成因复杂,主要有洪积堆积、地滑堆积、坡残积堆积、人工堆积等,按物质组成分为6层,各土层物质组成、结构特征由老至新描述如下:

(1)含孤块碎砾石土层![]() )。为晚更新世洪积堆积,颜色以灰黄色、褐黄色、褐红色为主,少量灰绿色,块碎石成分以灰白色、灰色、紫红色砂岩为主,少量紫红色花岗岩,呈棱角状、次棱状,个别次圆状,块碎石含量大于80%,土的含量很少,结构密实。主要分布于原陈家沟的沟底及右侧坡体上,高程1084.00~1126.00m,厚约24m(图3.3-2)。

)。为晚更新世洪积堆积,颜色以灰黄色、褐黄色、褐红色为主,少量灰绿色,块碎石成分以灰白色、灰色、紫红色砂岩为主,少量紫红色花岗岩,呈棱角状、次棱状,个别次圆状,块碎石含量大于80%,土的含量很少,结构密实。主要分布于原陈家沟的沟底及右侧坡体上,高程1084.00~1126.00m,厚约24m(图3.3-2)。

(2)含孤块碎砾石土层(![]() )。为晚更新世洪积堆积受龙潭沟切割产生的滑坡堆积,物质组成与①层基本一致,经滑坡改造后,结构相对较松散,常见擦痕、蠕动、挤压等变形迹象,厚约15~25m。主要分布于滑坡体中下部(图3.3-3)。

)。为晚更新世洪积堆积受龙潭沟切割产生的滑坡堆积,物质组成与①层基本一致,经滑坡改造后,结构相对较松散,常见擦痕、蠕动、挤压等变形迹象,厚约15~25m。主要分布于滑坡体中下部(图3.3-3)。

图3.3-2 ①层岩芯

图3.3-3 ②层岩芯

(3)含块碎砾石粉质黏土层(Q4del)。为滑坡堆积,其物源为昔格达地层经龙潭沟洪水搬运堆积而成,颜色较杂,主要有灰黄色、浅灰色、浅紫红色等,碎砾石成分以粉质黏土岩、粉砂岩为主,个别玄武岩、辉绿岩。该层厚5~14m,经滑坡改造后,结构松散,层内常见短小、零乱的擦痕。主要分布于滑坡前缘(图3.3-4)。

(4)含孤块碎砾石土层(Qdl+el)。为坡残积褐黄色含孤块碎砾石土层,块碎石成分为砂岩,约占80%,粒径多为1~25cm,个别孤石可达1~2m,占45%~60%,结构较密实,厚约1~5m。主要分布滑坡外围斜坡地带(图3.3-5)。

图3.3-4 ③层岩芯

图3.3-5 ④层岩芯

(5)含块碎石黏土层(![]() )。为滑坡堆积,其物源为现代坡洪积褐黄色、褐红色、黄色含块碎石黏土层,块碎石成分为砂岩,粒径5~20cm,个别可达1~2m,约占40%~50%,其余为粉质黏土。该层厚7~18m,经滑坡改造后,结构松散,层内常见擦痕、镜面等蠕动挤压等变形迹象。该层粉质黏土含量相对较高(图3.3-6)。

)。为滑坡堆积,其物源为现代坡洪积褐黄色、褐红色、黄色含块碎石黏土层,块碎石成分为砂岩,粒径5~20cm,个别可达1~2m,约占40%~50%,其余为粉质黏土。该层厚7~18m,经滑坡改造后,结构松散,层内常见擦痕、镜面等蠕动挤压等变形迹象。该层粉质黏土含量相对较高(图3.3-6)。

(6)人工杂填土层(Qr)。市政工程建设开挖的块碎石、块碎石土以及建筑废弃物等人工填筑而成,结构松散,物质组成复杂,主要分布在汽修厂至汉源环卫所斜坡和龙潭沟沟床一带,一般厚度3~15m,沟床部位最大厚度可达24m左右。填筑方量约40万m3(图3.3-7)。

图3.3-6 ⑤层岩芯

图3.3-7 人工填土

滑动面(带)滑坡主要由②层含孤块碎砾石土、③层含块碎砾石粉质黏土、⑤层含块碎石黏土层构成,老滑动面(带)深度为8~39m,主要由含碎砾石粉质黏土组成,厚度为0.15~0.2m,复活区滑动面(带)深度为7~18m主要由含砾粉质黏土组成,厚度为0.1~0.15m。

3.3.1.3 滑坡体变形破坏特征

工程区位于汉源(野猪塘)向斜西翼,汉源—昭觉断裂以西约2km,金坪断裂以东约1km,宏观上属典型的单斜构造区。汉源(野猪塘)向斜西起硝洞子,东至上指大地,轴向近EW向,长约3km,轴部宽缓,为向北东倾伏的向斜,倾伏角20°。

经现场地质测绘,区内未见有较大的断层和强烈褶皱发育,地层顺坡向缓倾坡外,产状总体为N20°~40°E/SE∠20°~23°。主要结构面有以下3组:①N20°~40°E/SE∠20°~23°,该组为层面;②N20°~60°W/SW∠75°~85°,该组裂隙延伸长度一般为2~8m,间距0.5~1.5m,多受层面限制,裂面平直粗糙、锈染,浅表部位部分裂面张开0.5~1.5cm,充填少量岩屑及次生泥;③N50°~75°E/SE∠70°~80°,延伸较长,一般为3~10m,间距1.0~2.0m,裂面平直粗糙,锈染,浅表部分裂隙张开0.2~1cm,充填少量岩屑及次生泥。

工程区岩体中沿黏土(页)岩发育有层间错动带,微新岩体中不明显,在风化卸荷改造下,常以全—强风化软弱夹层的形式出现,一般厚度在数厘米至数十厘米不等,局部可达1~2m,为黄绿色、褐黄色泥夹碎屑型夹层,密实、硬塑,碎屑粒径0.5~1.5cm。

岩体风化卸荷受地形、岩性、构造控制,风化程度具明显的区段性和差异性,泥质粉砂岩、粉砂质黏土岩及页岩抗风化能力弱,具夹层式风化特征。据野外调查及勘探揭示,强卸荷深度10~26m,强风化深度一般为3~10m,局部可达19m;弱卸荷、中等风化深度一般为25~35m。

滑坡位于江家沟、陈家沟、龙潭沟之间,顺坡长450~570m,宽180~200m,分布高程1092.00~1213.00m,厚8~39m,总体积130万m3。据民访和现场地质调查,该滑坡多年来一直处于缓慢的蠕滑变形状态,近年来受人类工程活动和暴雨影响,特别是受2014年雨季连续降雨和8月4日局地强降雨(日降雨量105mm)影响,坡体变形加剧,坡面出现大量拉裂缝、房屋开裂、路面产生鼓胀破坏。

3.3.1.4 滑坡体稳定性特征

根据访问资料、地震情况、暴雨情况、前缘高程、滑坡坡面现状5个因素对滑坡的现状进行评价,并根据地质调查对滑坡的稳定性进行预测。

(1)根据滑坡近年来的变化情况来看,滑坡未出现大面积复活的迹象,滑体上亦未见有贯通性好、连续性好的拉裂缝及鼓胀裂隙,仅仅在前缘岸边出现有小规模的溜滑现象。

(2)根据访问资料,滑体上普耳村昏沙组野猪塘村庄的建筑物均未出现滑动、变形迹象。

(3)根据暴雨发生的情况分析,在暴雨季节,1981年7月15日,日降雨量达59.9mm,最大的10分钟内降雨15.1mm,造成了大量的灾害,但滑坡整体未出现位移。

(4)根据区域地震资料分析,地震工况是出现过的,1943年和1976年两次大地震,近期木里—盐源地震带最大一次为1976年11月7日盐源的6.7级地震,因距离工程区较远,震中烈度不到Ⅴ度。理塘地震带近期最大一次为1948年5月25日理塘7.3级地震,震中烈度为Ⅹ度,据访问也没有出现大的变形。

(5)该滑坡前缘坡度较大,前缘可能出现变形。

综上所述,野猪塘滑坡在天然状态下基本稳定的,前缘局部存在滑塌现象。如果选择下坝址方案,水库蓄水以后,滑坡体只有近1/4被库水淹没,由于库水的影响仍然存在滑坡重新复活的可能性,但不会出现整体高速下滑。

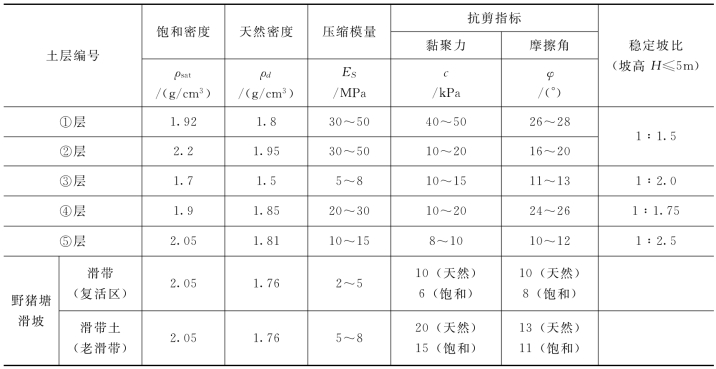

滑坡区各土体力学指标见表3.3-1,岩体物理力学指标见表3.3-2。

表3.3-1 滑坡区各土体力学指标建议值

表3.3-2 滑坡区岩体物理力学建议值

有关西部水电工程重大滑坡灾变演化及控制技术的文章

根据现场调查及勘探成果揭露,滑坡体内发育有四个次级滑体。因此,可以推测1号次级滑体目前处于不稳定状态,在暴雨和地震的作用下其稳定性将进一步恶化。主滑动体位于滑坡体的中后部,不受江水侵蚀的影响,且堆积体内未完全解体的强变形岩体成层性较好,堆积体较密实,坡体变形迹象并不显著,因此,主滑动体目前稳定性较好。......

2023-08-20

报告中同时采用普通条分法、Janbu法、Bishop法和M-P法等4种常见的刚体极限平衡法,对各不稳定体进行了稳定性评价。其中,由于M-P法有概念清晰、适用范围广等优点,本书刚体极限平衡的稳定性计算将采用M-P法的计算结果为判断依据。......

2023-08-20

通常情况下,覆盖层滑坡按滑坡运动形式可分为:牵引式滑坡和推移式滑坡。最终,形成受前缘渐变式牵引变形控制——中后部逐步变形失稳的变形破坏模式,即牵引式滑坡变形破坏模式。图3.2-1牵引式滑坡变形破坏模式图3.2-2推移式滑坡破坏模式4.冰水堆积物青藏高原东南缘滇西北、川西地处我国第一个地形梯带。......

2023-08-20

图4.1-3斜坡演化模式图——破坏阶段因此,在坡体变形过程中,其后段因存在较大的下滑推力而首先发生拉裂和滑动变形,并在滑坡体后缘产生拉张裂缝。当稳定性降低到一定程度后,坡体开始出现变形。随着变形的不断发展,一方面拉张裂缝数量增多,分布范围增大;另一方面,各断续裂缝长度不断延伸增长,宽度和深度加大,并在地表相互连接,形成坡体后缘的弧形拉裂缝。......

2023-08-20

考虑雅砻江江水流速的影响,传播浪浪高计算中进行一定的修正。根据刚体极限平衡分析,2号次级滑体在天然工况下处于极限状态,在外界因素的影响下存在失稳滑动的可能。堵江形成的堰塞回水在上游林达下坝址处的高度为8.84m,对林达下坝址厂房影响不大。此外,如果其形成的堵江坝体溃决,将在下坝址处产生12.55m高的洪峰。但1号次级滑体一旦失稳,其危害较大,应在工程治理时予以重视。......

2023-08-20

不同地貌单元间滑坡的类型、发育程度等差异明显,同一地貌单元区不同规模和形态的岸坡区段滑坡的类型、发育程度等也不尽相同。表2.3-6滑坡发育坡度统计2.坡高流域滑坡与其坡高的关系密切,合适的坡高能为滑坡的发育和形成提供必需的势能和物质积累条件[116]。图2.3-5滑坡发育坡度统计图图2.3-6滑坡发育坡高统计图表2.3-7滑坡发育坡高统计......

2023-08-20

图4.3-5滑坡形成前河谷形态图4.3-6滑坡失稳后斜坡形态4)滑坡失稳后,一方面使后缘岩体失去了支撑条件,为后方岩体向临空方向变形提供临空条件,另一方面导致后方岩体内发育的某些软弱结构面在临空面出露,这样伴随地表水下渗过程中,上述软弱结构面也产生进一步软化作用,从而促使上覆岩体沿软弱结构面向临空方向滑移变形,在地表沿岩体内陡倾结构面形成拉张裂缝,如图4.3-7所示。......

2023-08-20

相关推荐