2.2.5.2地下水对滑坡的影响库岸坡体内的地下水的构成是非常复杂的,但是其主要来源有以下三个方面库水补给、远处地下水补给和降雨补给。......

2023-08-20

1.顺层滑移式

顺层岩质滑坡是一类沿着层面或追踪层面发生滑移运动的岩质滑坡。顺层岩质滑坡尤其是大型顺层岩质滑坡其滑带往往由软弱夹层构成,这类顺层岩质滑坡具有如下特点。

(1)软弱夹层的性状直接决定着滑坡体的整体性状。工程地质学中把岩层中具有一定厚度的软弱介质的结构面称为软弱夹层。所谓软弱夹层,一方面是软弱体现了该介质力学性状比较薄弱;另一方面夹层也说明了坡体其他部位物理力学性状相对较完整,反映了硬岩夹软岩的地质结构。

(2)顺层滑坡发育具有区域性群发特征。沉积岩中最易产生顺层滑坡。沉积岩在沉积成岩的过程中存在沉积间断或是由于沉积相的改变,会产生层面或是软弱岩体夹层。后期构造运动作用产生褶皱,会使层面或是软弱夹层发生层间相对错动,降低了软弱岩体的完整性。在后期地下水的改造作用下,软弱夹层物理力学性质进一步弱化,催生了顺层滑坡的发生。受地层岩性与区域地质构造作用控制,在同一区域极易出现同一类型顺层滑坡,显现出群发特性。

(3)蠕变与渐进破坏特性。由于顺层滑坡的性质受软弱夹层所控制,其顺层滑坡也体现出了明显蠕变特性。开展软弱夹层的蠕变试验研究是顺层滑坡动力学研究的重要内容。此外由于软弱夹层的存在,岩质滑坡也通常会体现出渐进破坏特性。正是滑坡渐进破坏这一特性,为滑坡失稳预测提供了更多依据。

常见的顺层岩质滑坡是一类变形由滑坡后缘向前端逐渐递进的层面平直型顺层滑移岩质滑坡。主要发育于层面为中倾—陡倾的中厚层至厚层状灰岩、砂岩斜坡中。这类型式滑坡主要由于滑坡后缘在长期张拉应力以及地下水的侵蚀或溶蚀作用下,滑坡后缘产生深大张拉裂缝。地表水通过后缘张拉裂缝进入滑带后,后部滑带性质较前端滑带性质先弱化,并逐渐由后部向前端贯通。具有后部滑体向前端滑移挤压,前端锁固的特点。

顺层滑移岩质滑坡从变形发展至破坏时,空间上存在3种形态:蠕滑段、过渡段、剪切段。剪切段是滑带蠕滑阶段发展的最终状态,而过渡段则是介于前两者之间的一种滑带形态。那么对于前进式顺层岩质滑坡,滑坡破坏前其滑带空间上表现为后段为剪切段,中间过渡段,前端为蠕滑段(表现为前端锁固)。

顺层滑移岩质滑坡演化发展阶段可分为以下3个阶段:

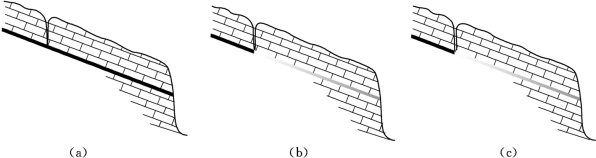

1)在张拉应力以及地表水共同作用下形成张拉裂缝,裂缝自坡面向深部发展直至切割下伏软弱夹层,张拉裂缝发展为滑坡的后缘边界[图3.2-3(a)]。

2)地下水进入滑带后使得涉水部分滑带性质弱化,强度降低。随着滑坡演化的推进,滑带弱化区也逐渐向前端扩展[图3.2-3(b)]。

3)随着弱化区的扩展,滑坡锁固段长度也相应减小,当弱化区扩展到一定的长度,滑坡的抗滑力不足以抵抗滑坡的下滑力时,锁固段被剪出,滑坡沿着贯穿的滑面下滑[图3.2-3(c)]。

2.溃屈型岩质滑坡

图3.2-3 顺层滑移岩质滑坡演化模式

基岩溃屈破坏是王兰生,张悼元在20世纪70年代所提出的“斜坡岩土体破坏形成演化力学机制模式”的一种,并将溃屈破坏分为三个演化过程:①轻微弯曲——在斜坡坡脚处,岩层轻微隆起,形成层面小规模错动;②强烈弯曲—隆起——在上部岩层自重作用下,岩层弯曲程度增大,并在隆起段出现X形裂隙、层间出现空腔;③切出面贯通——在弯曲段发生折断,上部岩层沿层面滑出。无论在高山峡谷地区还是低边坡,只要满足溃屈条件,就有可能形成溃屈。溃屈的临界坡长与岩层单层厚度,弹性模量等有着密切关系;单层厚度越大,弹性模量越高,岩层发生溃屈的临界坡长就越大,所形成的溃屈规模也就越大。反之,临界坡长就小,所形成的溃屈规模就越小,例如板岩溃屈临界长度可能小于5m。但无论是大型溃屈还是小型溃屈,其形成机制和演化过程都是一样的。岩层在自重作用下,斜坡底部出现应力集中,随着时间推移下坡底部应力集中越明显,应力差逐渐增大,底部岩体隆起变形,弯曲部位岩层内部出现空腔,各岩层之间也发生错动,斜坡内部向外,岩层层间错动依次增大。随着下部岩层变形能量的积累,底部岩层弯曲程度进一步增加,空腔也进一步增大,弯曲岩层层数增加,外部岩层弯曲部位发生破裂,岩体松动,出现掉块现象,内部局部架空。当岩体发生的变形量超过其所能承受的最大变形时,岩层便会沿溃屈点折断,与滑移面贯通,整个岩层剪出,形成溃屈滑坡。

溃屈型滑坡形成演变过程可分为四个阶段:

(1)轻微滑移弯曲隆起阶段。在早期河流下切、顺层河谷边坡逐渐形成过程中,由于原岩应力的释放,坡体应力重新调整,并在坡体表部一定范围形成强烈卸荷带。在重力和其他荷载作用下,在坡脚出现应力集中,应力差增大,坡脚上部岩层发生轻微弯曲隆起变形,局部出现微弱的架空现象,特别是坡体中间软弱带发育部位,成为控制该滑坡形成的潜在滑移面,但尚未形成连续的剪裂缝。

(2)强烈弯曲、隆起阶段。随着变形能的积累,岩层弯曲程度进一步增大,浅表部岩层发生明显的层间差异错动,后缘拉裂,并在局部地段形成拉裂陷落带。弯曲段岩层间出现较大空腔层面错动幅度也逐渐增大,弯曲段岩层由于变形较大,出现张裂缝,岩体松动、局部出现崩塌,重力和其他荷载作用及河流的冲蚀搬运也促进了这一过程的发展。

(3)碎裂、散体化阶段。随着弯曲部位岩层进一步破坏,层间错动位移增大,滑移段岩层对弯曲段压性破坏愈强烈,在弯曲段出现岩块错位,压碎,呈现出高度碎裂—离散化过程。

(4)破坏阶段。上述变形破坏发展,当切出面贯通后,即当其发展至整个底滑面的抗剪强度不足以承受上部岩体重力的下滑分量时,将发生整体失稳,形成滑坡。

3.倾倒式岩质滑坡

反向层状岩体斜坡是指边坡内的优势结构面与边坡具有相反的倾向,边坡的走向与岩层的走向一致的层状岩质斜坡。层状岩体的绝对优势结构面(层面、片理面)大多属于物质的分异面,平行于优势结构面的岩体其组成基本相同,垂直于优势结构面的岩土组成软硬交替。所以反倾岩质斜坡的稳定性主要受控于反倾结构面的发育程度、岩层倾角与坡角的关系、岩层的厚度软弱结构面的强度。反倾层状岩质斜坡受到岩体的自重,当河流下切或者边坡开挖,其浅表层发生倾倒破坏,其表现为陡倾的岩体由于自重作用下弯曲,岩层之间错动。倾倒岩体底部可能有明显的破碎地带且随着倾倒变形变化,因此底部界限很难确定,国内外文献中也有很多倾倒破坏的研究内容,一般按倾倒方式把倾倒变形破坏分为如下几种类型:

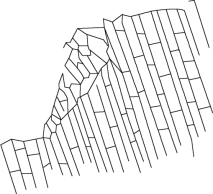

(1)弯曲倾倒。如图3.2-4所示,弯曲倾倒为柔性破坏,在软岩中比较多,如板岩、泥岩、千枚岩,通常岩层的厚度较小,结构面比较单一,反倾岩质边坡一般比较稳定,变形破坏发展缓慢,一旦破坏会造成很严重的破坏。陡倾板状岩体顶部被拉裂;陡倾岩体顶部拉裂,形成于平行于斜坡走向的陡坎,而坡体底部因滑移或者河流的淘蚀、冲刷,岩体最终超过抗剪强度极限值而破坏。

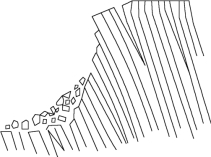

(2)块状倾倒。如图3.2-5所示,块状倾倒通常为脆性破坏,一般在硬质岩层中比较多,比如石灰岩、砂岩、柱状节理的岩浆岩,通常单一岩层厚度比较大,由于各种内外营力的作用下,陡倾的岩体被各种复杂的结构面切割,由于切割的不均匀,并且切割深度的不同,发生各种各样的破坏,相对于弯曲倾倒破坏,岩块式倾倒破坏更容易被发现。

(3)块状—弯曲倾倒。如图3.2-6所示,多发生在软硬相间的层状岩体,在砂岩与泥板岩互层、薄层的石灰岩中,软硬相间的层状岩体在水平构造应力和垂直的构造应力作用下层间错动。这种弯曲倾倒是由于板岩的各个方向的节理发育不是很完全,该类型的混合倾倒破坏会发生,陡倾的斜坡坡脚和坡顶会有很多的剪切裂缝,后缘有很多的张拉缝。

(4)次生倾倒破坏。次生倾倒破坏往往伴随着其他破坏模式的发生,其倾倒破坏模式包括滑移—坡顶倾倒、滑移—基底倾倒、滑移—坡脚倾倒、塑流—倾倒、拉张—倾倒。

图3.2-4 弯曲倾倒

图3.2-5 块状倾倒

图3.2-6 块状—弯曲倾倒

有关西部水电工程重大滑坡灾变演化及控制技术的文章

水能蕴藏量约占全国的1/5,占整个西部的1/3,其蕴藏量达1.43亿kW,技术可开发量1.2亿kW。西藏水力资源量巨大,雅鲁藏布江、怒江、澜沧江、金沙江干流梯级水电站规模大多在100万kW以上,个别为1000万kW级的巨型电站,是全国乃至世界少有的水力资源“富矿”,现今开发程度较低。......

2023-08-20

在滑坡时空发育规律研究方面,随着技术方法的不断更新与进步,逐渐由以前简单的定性分析转向结合GIS、遥感技术、数值模拟等手段来综合分析滑坡的发育规律或形成机制。地形地貌对滑坡的时空发育通常具有控制性作用。地层岩性与构造作用往往也是导致滑坡时空发育规律发生变化的重要因素。......

2023-08-20

图4.1-3斜坡演化模式图——破坏阶段因此,在坡体变形过程中,其后段因存在较大的下滑推力而首先发生拉裂和滑动变形,并在滑坡体后缘产生拉张裂缝。当稳定性降低到一定程度后,坡体开始出现变形。随着变形的不断发展,一方面拉张裂缝数量增多,分布范围增大;另一方面,各断续裂缝长度不断延伸增长,宽度和深度加大,并在地表相互连接,形成坡体后缘的弧形拉裂缝。......

2023-08-20

图6.4-1堵江坝体纵剖面示意图通过国内外典型滑坡天然坝的研究发现,坝底宽是坝高的8~10倍,若取Ld1=9Hr,则式可简化为当滑坡单位时间入江土石方量为Qs,河水断流断面流量为Qr时,则入江土石体能够堆积应满足如下条件:式中:Qr为河水流量,m3/s;Qs为单位时间内入江土石方量,m3/s;γw为水的重度;γs为滑体重度;β为滑床坡度角;φm为入江土石与河床间的摩擦角。表6.4-1最小堵江体积计算表......

2023-08-20

通常情况下,覆盖层滑坡按滑坡运动形式可分为:牵引式滑坡和推移式滑坡。最终,形成受前缘渐变式牵引变形控制——中后部逐步变形失稳的变形破坏模式,即牵引式滑坡变形破坏模式。图3.2-1牵引式滑坡变形破坏模式图3.2-2推移式滑坡破坏模式4.冰水堆积物青藏高原东南缘滇西北、川西地处我国第一个地形梯带。......

2023-08-20

图3.3-46林达滑坡工程地质平面图滑坡边界条件明显,地形上具有典型的滑坡地貌特征。图3.3-47林达滑坡遥感全貌图图3.3-48林达滑坡全貌图根据地表调查及地质勘探成果,林达滑坡内部发育有四处局部次级滑体,从下游至上游,依次为:1号次级滑体、2号次级滑体和3号次级滑体,主滑动体位于滑坡体的中后部。......

2023-08-20

现场调查表明,在滑坡体地表1500.00~1540.00m和1750.00~1780.00m可见两级较为明显的平台分布,表明金厂坝滑坡体经历了两次较大的滑动,其中1500.00m以下地形较陡,平台以下谷坡为滑坡体下滑后胶结形成的钙化物,谷坡坡度37°~66°。......

2023-08-20

相关推荐