川西高山峡谷区及其外围广大地区位于青藏高原块体与华南块体的交汇部位,区域地质构造复杂,褶皱、断裂构造发育。现代地应力测量也给出了区域主压应力的方位。西部地应力主要属中—高地应力区。雅鲁藏布江地区地震发育,米林以东主要是雅鲁藏布江南、北边界断裂诱发强烈地震,而米林以西主要是南北向或近南北向断裂控制强烈地震。......

2023-08-20

2.1.3.1 区域地质构造

1.西部地台区

包括华北地台和扬子地台的西部,以及塔里木地台。其中华北地台和扬子地台又划分为若干次级单元[100]。

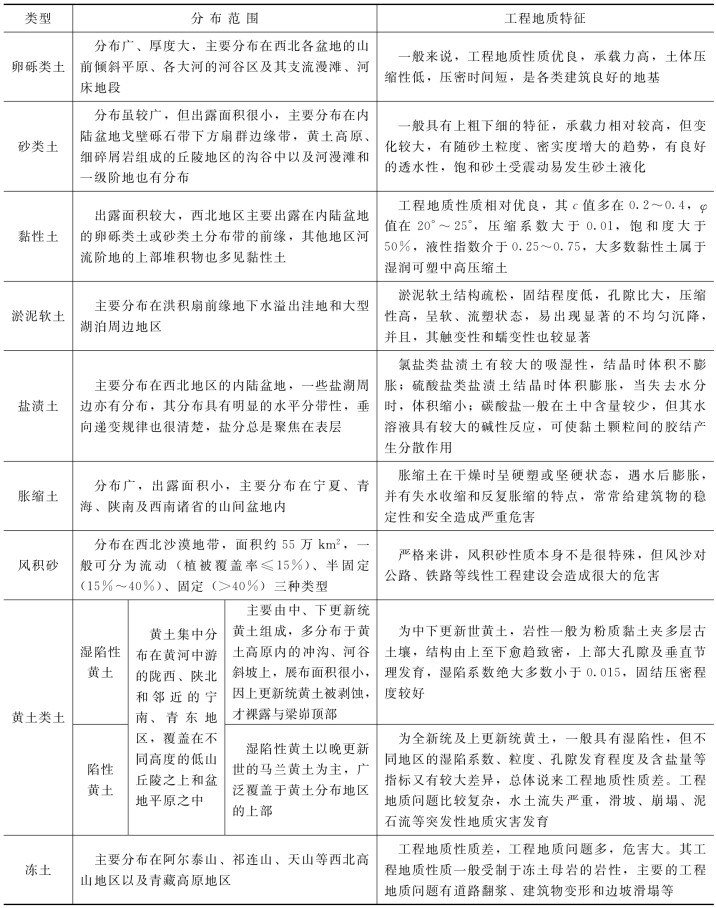

表2.1-2 西部地区土体类别及工程地质特征

2.西北地槽褶皱区

阿尔泰华力西褶皱系:位于新疆最北部,与阿尔泰山一致。南以额尔齐斯深断裂与准噶尔地槽褶皱系为界。呈北西向展布,其西北和东南均延伸到境外。

准噶尔华力西褶皱系:准噶尔华力西褶皱系位于新疆北部,阿尔泰山之南,准噶尔盆地和天山之北的区域,包括东、西准噶尔界山,向东和向西都延出国境准噶尔地槽是从晚元古代开始发展,加里东运动局部褶皱上升,断裂差异活动增强,中华力西结束地槽形成褶皱系。准噶尔地槽褶皱系出露的最古老地层为奥陶系。

准噶尔地块:准噶尔地块位于新疆北部,与准噶尔盆地范围相当,呈三角状夹于天山华力西褶皱系和准噶尔华力西褶皱系之间,周边多以深断裂为界。准噶尔地块几乎为全新生代地层所覆盖,中生代以前的地层极少出露[100]。

天山华力西褶皱系:天山华力西褶皱系包括天山山脉主体及甘肃北山山脉,呈近东西向展布。东与内蒙古—大兴安岭华力西褶皱系相连,向西延出国境,南以天山南缘深断裂为界,与塔里木地台相邻;北以天山北缘深断裂为界,与准噶尔华力西褶皱系和准噶尔地块分开。

天山地槽褶皱系中、新生代以不断上升为特征,在其南北两侧形成库车山前坳陷和乌鲁木齐山前坳陷。褶皱内部形成吐鲁番—哈密山前坳陷及伊犁山前坳陷。

内蒙古—大兴安岭华力西褶皱系:主体位于中国东北部,占据大兴安岭中南部和内蒙古草原,在西部仅阿拉善以北地区。南以内蒙地轴北缘深断裂和阿拉善北缘断裂与华北地台为界。区内大面积分布中新生代陆相火山—沉积岩系及华力西期花岗岩,古生代及其以前的地层零星出露。是一个被燕山运动强烈改造的晚华力西地槽褶皱系。

3.西南地槽褶皱区

昆仑华力西褶皱系:位于新疆与西藏的接壤地带及青海中部,主体部分与昆仑山脉相当。

柴达木地块:位于青海省西北部,约与柴达木盆地的范围相当,呈三角形状。盆地四周为山脉所环绕,盆地内发育众多盐湖和内陆河。

秦岭印支褶皱系:横贯于我国中部,自西而东延伸,一般以徽(县)成(县)盆地为界分为东西两段。

华南加里东褶皱系:位于扬子地台之南,丽水—海丰深断裂之西。范围包括云南东南部,广西、广东、湖南的中南部,江西中南部,福建西部至浙江西南部的广大区域,主体位于中国西南部。

巴颜喀拉—甘孜印支褶皱系:位于东昆仑深断裂和马沁—略阳深断裂之南,龙门山深断裂之西,金沙江—红河深断裂之北东,包括四川西部、青海南部和西藏北缘,总体构成一个拉长的三角形。区内三叠系地槽沉积广泛覆盖,古生界仅出露于边缘地带。

三江印支褶皱系:位于怒江以东,金沙江—红河以西的滇西、藏东地区。西端被喀喇昆仑—唐古拉燕山褶皱系超覆。本区地质构造十分复杂,深断裂极发育。最重要的有金沙江—红河深断裂、澜沧江深断裂和怒江深断裂[100]。

喀喇昆仑—唐古拉燕山褶皱系:界于金沙江—红河深断裂西段和班公湖—怒江深断裂西段之间,东南端超覆于三江印支褶皱系之上,向西经喀喇昆仑山延出国境。

冈底斯—念青唐古拉燕山褶皱系:包括班公湖—怒江深断裂和雅鲁藏布江深断裂之间的广大地区,由西向东横亘西藏中部,东端折向南,进入云南的西部边缘,并出国境伸至缅甸境内。

雅鲁藏布喜马拉雅褶皱系:位于雅鲁藏布江深断裂之南,错那—定日深断裂以北,总体呈一向南凸出的弧形。北与冈底斯—念青唐古拉燕山褶皱系相邻,南邻印度地台北缘的喜马拉雅辗掩构造带。该地槽褶皱系从晚三叠世开始强烈下陷,于晚始新世褶皱升起。

喜马拉雅辗掩构造带:指错那—定日深断裂以南的喜马拉雅山区,属印度地台北缘。北与雅鲁藏布喜马拉雅褶皱系相邻。该区以前寒武纪的变质岩系为基底,以中寒武统—中始新统作为沉积盖层[100]。

2.1.3.2 地震

西部地区地震几乎都是构造地震,地震分布受活动断裂的控制,是地震活动十分强烈的地区。在全国地震区划上,中国西部属于青藏高原地震区、新疆地震区和华北地震区西部。地震密集分布在天山、阿尔泰山、帕米尔和西昆仑等构造带,这些地区不仅在历史上发生过多次强烈的地震,至今地震活动仍然十分频繁。根据中国地震台网(CSN)地震目录,从1970年1月1日到2014年2月28日,共发生5级以上地震1059个。5级以上地震的震源深度主要分布在40km以内,少量地震震源深度大于60km,多位于帕米尔高原与喜马拉雅构造带等印度板块与欧亚板块的碰撞俯冲带。在应力场作用下,造山带上地壳刚性较强,以脆性破裂为主,相比之下,下地壳在压力、温度的影响下易于发生塑性变形,不利于强震的发生[101]。近年来的研究表明,发生强震的构造环境与介质的横向不均匀性密切相关,中国西部的强震多发生在刚性地块和褶皱带的交接边界,即垂直差异运动强烈的压性逆断裂带和压性剪切断裂带上,如天山、昆仑山,以及龙门山和鲜水河地震带等[102、103]。

有关西部水电工程重大滑坡灾变演化及控制技术的文章

川西高山峡谷区及其外围广大地区位于青藏高原块体与华南块体的交汇部位,区域地质构造复杂,褶皱、断裂构造发育。现代地应力测量也给出了区域主压应力的方位。西部地应力主要属中—高地应力区。雅鲁藏布江地区地震发育,米林以东主要是雅鲁藏布江南、北边界断裂诱发强烈地震,而米林以西主要是南北向或近南北向断裂控制强烈地震。......

2023-08-20

新构造运动指上新世以来的构造运动,流域内主要表现为垂直升降伴有断裂差异活动。长江流域有记载的6级以上地震百余次,其中91%发生在西部甘孜、康定、滇西、安宁河、小江、武都、松潘、马边、昭通等地,又以甘孜、康定、安宁河,小江等地烈度最高,频度最大。其余发生在竹山、咸丰、常德、扬州等地,地震主要发生于活动断裂带,方向性明显,形成地震带或岛链状强震区。......

2023-06-20

1.地层方山景区内出露的地层自上而下依次为九里坪组和茶湾组。上部主要为碎斑流纹岩夹流纹质玻屑凝灰岩,厚66m。在方山顶部碎斑流纹岩中所采样品的Rb-Sr同位素测定,火山岩的年龄为121Ma,属白垩纪早期火山活动的产物。2.地质构造方山破火山位于大溪镇南约5km的方山—张椿岩一带,面积约16km2,呈椭圆形,北东—南西向展布,西侧为湖雾—大溪断裂所切割而显得不完整。......

2023-08-25

现今地震活动也主要沿岷江断裂分布。从地震活动强度看,南段要大于北段,断层活动性仍具有明显的分段活动特点。龙门山中强地震构造带。坝区断层活动性。坝区主要断层有F1、F2、F2-1、F3、F4等,根据地壳结构、深断裂规模、活动断层时代及地震烈度影响等综合判定,紫坪铺坝区断层至少在22万年以来没有活动过,特别是F3断层在150万年以来未曾活动。......

2023-08-24

甚至在紫坪铺工程建设期间还有专家通过四川省委统战部、省水利厅转达“质疑紫坪铺水库工程基本烈度”意见,认为“坝区地震基本烈度应是Ⅸ度,或Ⅸ度以上,坝区属地壳不稳定区”。......

2023-08-24

实习一构造样式的地震解释一、实习目的和意义地震解释是开展盆地沉积、构造、储层分析及油气成藏研究的重要基础工作,其核心是依据地震剖面反射特征,应用地震勘探原理、地质学理论及相关技术软件等,赋予地震反射信息明确的地质意义和概念模型。不同构造成因典型构造样式的反射特征识别和构造解释。......

2024-01-24

流域跨三江褶皱系、松潘—甘孜褶皱系、秦岭褶皱系、扬子准地台和华南褶皱系等五大一级构造单元,以扬子准地台为主体,见图1-1。地层褶皱及断裂发育的程度,受控于各大地构造单元,侏罗系以前地层褶皱强烈、断裂发育。表1-7堤基主要地质结构分类表流域内的主要深断裂带有:金沙江断裂带。北起石棉经西昌至会理后南延,长1000余km,宽20~60km,地震活动强烈。图1-1长江流域大地构造分区图安康断裂带。......

2023-06-20

受加里东、印支和燕山多期次构造作用,赣南地区构造异常复杂。但目前多认为与成矿时代相近的印支和燕山两期构造,对区内钨多金属成矿控矿作用最为明显。印支期构造以东西向为主,燕山期则以北北东向为主,两者作用的强弱,使得赣南不同区域构造特征存在明显的差异性。复杂有利的构造环境,使得赣南中部和南部,成为钨矿富集的主要区域。它们相互交织、迁就改造,共同作用控制了区内成矿岩体及其相关矿床的分布与分区。......

2023-08-24

相关推荐