在NAEP测评框架文件中,则能看到更加直接的相关规定和说明[6]:试题与认知目标需保持一致。从上述要求可以看出,NAEP十分重视试题和认知目标之间的准确匹配,甚至选择题干扰项的设计和主观题评分标准的拟定过程也要关联或紧扣认知目标。对此,NAEP先要求该题目中所考的两个能力都在规定的认知目标体系之内,在此前提之下,为了能充分检测学生的能力状况,NAEP又指出:在评分量表中需要解释题目中涉及的每一种技能是如何被评估的。......

2023-08-17

测评目标的制定较为复杂,测评目标的问题会引发命题过程中的一系列其他问题。为了从源头保证测评的科学性,国际阅读测评项目均会对测评目标作出清晰的说明。

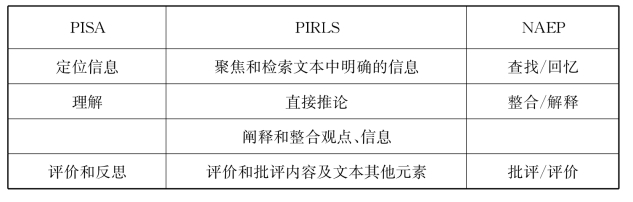

首先,国际阅读测评项目的测评框架文件中均会明确列出认知目标,如表5-1[1]所示:

表5-1 国际阅读测评项目中的认知目标

与我国以往语文考试大纲中的认知层级(识记、理解、分析综合、鉴赏评价、表达应用和探究)不一样的是,这里勾勒的是专属于阅读领域的认知目标,而我们以往习惯于将一般认知层级选择性地运用到阅读测评领域。当然,《普通高中语文课程标准(2017年版)》中所提示的阅读“命题指向”已开始转向阅读领域专属的认知目标。[2]

其次,这三个国际阅读测评项目的测评框架文件并不满足于对这些认知目标的简单勾勒,还对各自的认知目标做了详细的解释说明,便于学习者、命题者乃至大众了解这些认知目标的所指。譬如《PIRLS 2016测评框架》,对其认知目标做了两个层次的阐释。

其一,回归真实的阅读过程,在阅读情境中描述抽象的认知目标所对应的、可能的阅读行为、过程、技巧等。譬如,关于“直接推论”,PIRLS测评框架中这样描述[3]:

当读者从文本中建构意义的时候,他们需要在没有明确说出的观点和信息间进行推论。进行推论使得读者能够超越文本表面信息,填补在文本中经常出现的“空白”。有些推论是很直接和明确的,主要建立在文本所包含的信息之间,读者只要把两个或更多的观点、信息关联起来就可以。虽然这些观点是明确说出来了,但它们之间的关联并没有明确呈现,所以需要读者推论。直接推论是非常基础的。虽然文本中没有明确说明信息、观点之间的联系,但意思还是比较明显的。

成熟的读者经常会“自动”地作出这些推论。他们能迅速地将两个或更多的信息关联起来,识别它们之间的关系。在许多情况下,作者在建构文本的时候是有意识地引导读者去作出这种明显和直接的推论的。譬如,一个人物在一个故事中的所有行为很明显地体现出了其性格特征,因此许多读者对于这个人物的性格特征会得出基本一致的结论。

在推论过程中,读者关注的是句子和词汇水平之上、之外的意义,他们也许聚焦于文本局部的意义,也许关注更大范围的甚至是整个文本的意义。另外,有些直接推论也许要求读者将文本局部意思和文本总体意思关联起来。

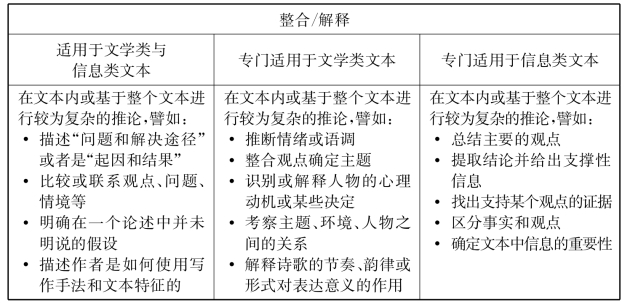

其二,举例说明各个认知目标可能涉及的阅读任务。如NAEP测评框架兼顾了认知目标与文本类型的关系,将某一认知目标在不同类型文本中的共性任务和特定类型文本中的专项任务做了清晰的梳理,以“整合/解释”这一认知目标为例:

表5-2 《NAEP 2019阅读测评框架》中的“整合/解释”认知目标[4]

对认知目标所对应的阅读行为进行质性描述,举例说明可能的测评任务指向,原本抽象的认知目标就变得立体、可感。在每一个国际阅读测评项目中,关于认知目标的详细阐述都勾勒出一个相对完整、立体的“阅读理解过程”。

有关读写测评:理论与工具的文章

在NAEP测评框架文件中,则能看到更加直接的相关规定和说明[6]:试题与认知目标需保持一致。从上述要求可以看出,NAEP十分重视试题和认知目标之间的准确匹配,甚至选择题干扰项的设计和主观题评分标准的拟定过程也要关联或紧扣认知目标。对此,NAEP先要求该题目中所考的两个能力都在规定的认知目标体系之内,在此前提之下,为了能充分检测学生的能力状况,NAEP又指出:在评分量表中需要解释题目中涉及的每一种技能是如何被评估的。......

2023-08-17

表5-9典型题型明示的测评目标①除上海外,各地考试说明基本沿用了考试中心考试大纲中的能力层级体系及其标识,见第二章第一节。其次,部分看似是不同任务、表述不同的题目,公开解释中所说的能力范围一致,譬如,5、6、7之间有明显的交叉。......

2023-08-17

明晰了测评构念、选择了测评途径之后,就进入测评工具开发或选择阶段。阶段三开发测评工具时,需注意测评的是“潜在的”[17]构念,因此测量与评价要解决的一个关键问题是如何用外显的工具引发学生隐性的思维过程、认知反应,并据此判断其构念发展水平。此处勾勒的测评工具开发小模型突出了测评工具开发中需要特别重视的一个方面,即需要考虑工具引发的学生反应。......

2023-08-17

在差异背后,可以找到国际读写测评中的一些基本趋势、规律。(三)测试任务层面,形式丰富,内容有学术性以上测评案例中的“任务”与我们熟悉的题目,有一些较为明显的差异。案例4德国课程标准中呈现的测试样例则是一个大任务中包含一系列连贯性的子任务,子任务是完成大任务的一个环节,完成一组子任务就完成了一个大任务,按要求建构了一个档案袋。其实,尊重读写规律、需求的任务,就是“真实”的语文实践活动。......

2023-08-17

2019年全国Ⅱ卷和北京卷设置了选做题,并且旗帜鲜明地打上了“任选”两字。(一)任选形式差异两个选做题,命题思路还是有差别的。[24]任选题形式差异背后应该有本质的考查意图和评价焦点上的差异。另一方面,要明了并尽量规避任选试题的风险。同时,也要防止长期固化一种任选类型可能给教学和学生发展带来的负面影响。......

2023-08-17

考试大纲曾经发挥了积极的作用。不过,不可回避的是,细究考试大纲,还有一些可以进一步讨论的问题。(一)测评领域的界定有待进一步研究考试大纲给“表达”领域分出了两个考查内容板块:语言文字应用和写作。2015年,有11个省市的考试说明将其作为一个专门的板块设定测评目标。[5]当然,实际的考试命题终究还是要操作性框架的,考试大纲文件的取消,并不代表着考试大纲中的概念框架、思维方式会同时消失。......

2023-08-17

为了让测评本身和学生的注意力都指向这样的定位和评估重点,NAEP写作测评框架明确勾勒、说明了写作评估的内容要素:写作的目的、读者、思路及形式。为了让学生在考试情境中能充分考虑读者,有的放矢地展开写作,NAEP写作评估的写作任务要么明确指定读者,要么会暗示读者。在评估学生的写作成果时,NAEP会评估学生根据目......

2023-08-17

测量与评价,两者各有专门的话语系统但又密切相关。形成性评价关注学习过程,有利于及时揭示问题、及时反馈、及时改进教与学活动。要坚持定性评价和定量评价相结合,全面反映学生语文学习的状态及水平。将语文测评途径和语文测评构念联合起来思考,可以作出如下假设。......

2023-08-17

相关推荐