也就是说,四个语文学科核心素养,是高中语文学业质量水平的表达框架,是语文学科描述学生学业成就表现的宏观和显性维度。“学业水平考试与高考命题建议”中的“命题和阅卷原则”第1条指出:“以语文学科核心素养为考查目标,依据高中学生语文学业质量标准相应水平要求,通过阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等语文实践活动,呈现核心素养的发展过程与现有水平。”......

2023-08-17

以上三个方面,测评什么、选择怎样的测评途径,以及具体测评工具的开发流程,都是在测评项目实施过程中显性的要考虑和做的事情。而在这样的思考和操作过程中,始终伴随、贯串着一个隐性问题:如何保证质量。精细化思考和操作这些步骤,有助于提升测评的质量。除此之外,还需有意识地关注“质量标准”。“不管测验目的如何,任何一个测验总是要满足一系列的质量标准。测验必须有效和可靠,这是测验作为一种测量工具的质量标准。此外,还有一些与施测过程有关的标准:适切性、可行性与透明性。”[18]希尔伦斯(Scheerens,J.)、格拉斯(Glass,C.C.)等人的这一论述中提及了两类标准,在此基础上做进一步的梳理,可以得出有助于保证和提升测评质量的系列标准。

一是基本质量标准,源于经典测量理论,主要指标为信度和效度,需要通过试测来检验。所有的测量与评价书籍中都会提及这两个指标,此处不再赘述。

二是测评通用标准,从测评技术角度规范测评行为。以上希尔伦斯、格拉斯等人提及的“适切性、可行性与透明性”便属于这一类。其中“适切性与可行性”主要指的是在测验编制和施测所需时间及成本方面,评估应该是高效的;一个测验应该是公平的,可以让每一个学生展示他(她)的能力或熟练水平;测验时间也应该是充足的,除非是速度测验。“透明性”指的是学生应该提前知道测验的考查范围及其内容来源、项目类型、计分方法和适用规则、通过测验所需要的能力水平。[19]与此类似的,往前追溯,1981年美国12个专业组织组成的教育评价联合委员会就公布了有关教育计划、方案、资料的评价标准。标准分为四类:实效性、可行性、适宜度与技术完善性,表征了成功实践评价的特性。[20]

三是测评专业标准,与上述评价通用标准相比,是从测评设计与实施的各个角度、层面提出了更为具体的规范标准。譬如由美国教育研究协会(American Educational Research Association,简称AERA)、美国心理学协会(American Psychological Association,简称APA)和全美教育测量学会(National Council on Measurment in Education,简称NCME)三家共同研制的《教育与心理测试标准》(Standards for Educational and Psychological Testing)。该标准主要适用于标准化的测量手段,如实际能力、能力倾向、学业成就、态度、兴趣、个性、认知功能和精神健康等方面的测试,当然该标准也不同程度地适用于更大范围内的、要求不那么正规的评估手段。[21]该标准从效度和信度等质量指标,测评工具开发、评分、测评管理等方面的具体操作,以及测评运用三个层面13个方面提出了若干条标准。

四是领域测评专业标准,是从特定测试内容领域角度设立的测评专业标准,譬如国际《阅读和写作评估标准》(Standards for the Assessment of Reading and Writing)[22]。该标准由来自国际阅读协会(International Reading Association)和美国英语教师委员会(National Council of Teachers of English)的成员组成的“评估联合工作组”(Joint Task Force on Assessment)起草,由国际阅读协会出版社出版。标准强调读写评估的价值取向、读写的复杂性、读写评估中的主体、多元评估途径的重要性等。

五是特定国家、地区课程标准,指导和规范着各个国家和地区课程开发的所有环节,包括课程资源的开发、教学实施过程,以及测评设计与实施。就我国《普通高中语文课程标准(2017年版)》而言,它对于测评的指导性比以往版本的课程标准要强许多。其中既有方向性的“评价建议”,又有较为具体的“学业水平考试与高考命题建议”,还有刻画语文学科核心素养及其表现水平的学业质量标准,课程标准中的这些规定,涉及测评内容、技术和水平各个层面,对测评项目的开发有着直接、重要的指导意义。

六是具体测评项目的操作性标准。一些重要考试通常有专门的文件,譬如国外读写测评项目都有专门的测评框架文件,我国高考前有考试大纲,现有《中国高考评价体系》。其他一些测评场合,可能需要命题者自主建构测评蓝图,即图1-2“评估设计过程模型”中第二阶段的产物。其间,可能需要用到一些工具,譬如借助教育目标分类学,让宏观的课程目标具体化为特定测评项目中可测量的测评目标。教育目标分类学本身不会告诉我们特定的测评项目应该测评什么,但是其术语体系有助于我们把测评目标表达得更为清晰和可测量。不少研究者都提出过测评目标的表述问题,譬如萨克斯(Sax,G.)和牛顿(Newton,J.W.)说的是要把“内隐目标”“模糊的动词”表述为“清晰的动词”[23],雷新勇说的是要把“理论目标”转化为“行为目标”[24]。安德森等人将布鲁姆教育目标分类学中的认知目标细化为19种认知目标亚类[25],有助于教学和测评领域优化目标表述。当然,语文学科未必能直接、完全使用该体系,但可将其作为一种参考框架和思维工具。

以上六类标准,提醒我们既要重视测评领域的经典文献,遵循测评领域的基本规范,也要能密切关注测评领域的研究动态及与测评相关的重要文件。以上系列标准中的部分标准,对语文测评领域而言,还需要进一步解读和探索。[26]

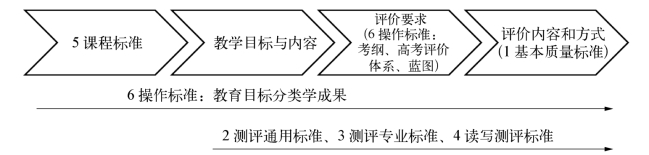

上述六类标准在测评项目设计中的关系可以用图1-4表示:

图1-4 测评系列“标准”协同作用图

其中,测评通用标准、测评专业标准、读写测评标准的作用相对隐性,它们能为测评项目的质量保驾护航,但需要测评项目组织、开发和实施者有意识地重视和尊重这些标准的要求或建议;教育目标分类学,可以看作一种思考和表达工具,可以借助其厘清课程标准、教学和考试各个层面间的延续性和一致性;考试大纲、测评蓝图,是对测评项目的具体规划,是实际指导具体工具开发的操作标准;效度和信度等基本的质量标准,理论上是第三类测评专业标准中的重要指标,此处单列,是因为已经为人们所熟悉,也相对基础,是所有测评工具必须重视的质量指标。

以上,尝试在测量与评价理论中的某些“点”与语文学科测评中需要考虑的基本问题之间建立了一定的联系。此为后续探讨读写测评具体问题的认识框架和前提。

语文教育评价改革的外在呼声从未停止过,语文教育领域内部关于评价改革的思考也从未停歇过。在当下和未来,我们更需要追问相关探索的意义、专业性,由此提高语文教育评价改革的成效,进而对整个语文课程教学体系产生积极的影响。

有关读写测评:理论与工具的文章

也就是说,四个语文学科核心素养,是高中语文学业质量水平的表达框架,是语文学科描述学生学业成就表现的宏观和显性维度。“学业水平考试与高考命题建议”中的“命题和阅卷原则”第1条指出:“以语文学科核心素养为考查目标,依据高中学生语文学业质量标准相应水平要求,通过阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等语文实践活动,呈现核心素养的发展过程与现有水平。”......

2023-08-17

为了取得可见的实践效果和获得可持续性发展,核心素养语境下的语文教育评价需作出系统调整。调整思路可以通过比较核心素养理念下的培养目标和当前语文教育评价的现状,明确语文教育评价各环节需要调整的内容、方向。综合而言,当前语文教育评价可关注图7-1所示的系统调整框架和思路。二是广大语文教师可在日常教学中扎实地丰富评价的途径和类型。测量与评价领域基本已经形成了定论,形成性评价和终结......

2023-08-17

测量与评价,两者各有专门的话语系统但又密切相关。形成性评价关注学习过程,有利于及时揭示问题、及时反馈、及时改进教与学活动。要坚持定性评价和定量评价相结合,全面反映学生语文学习的状态及水平。将语文测评途径和语文测评构念联合起来思考,可以作出如下假设。......

2023-08-17

考试大纲曾经发挥了积极的作用。不过,不可回避的是,细究考试大纲,还有一些可以进一步讨论的问题。(一)测评领域的界定有待进一步研究考试大纲给“表达”领域分出了两个考查内容板块:语言文字应用和写作。2015年,有11个省市的考试说明将其作为一个专门的板块设定测评目标。[5]当然,实际的考试命题终究还是要操作性框架的,考试大纲文件的取消,并不代表着考试大纲中的概念框架、思维方式会同时消失。......

2023-08-17

测量理论中用构念泛指观念性、概念化的、非物质的测量对象。结合其他相关论述,测量第一个阶段的工作和注意事项可以解析为如下几点:其一,明确测量对象,即构念的所指和名称。其三,为构念界定的领域,必须是“可操作的指标”,即该指标是可以通过任务加以测量,继而根据学生反应报告其发展水平或状态的。这些差异汇总起来,就代表了对测评构念不同的理解,对测评领域不同的选择和理解。......

2023-08-17

不过,即使是命制综合性试题,也需要了解“阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究”三个领域原本的命题导向。(一)“阅读与鉴赏”的测评导向与要点因为“学业水平考试与高考命题建议”中的“命题指向”更为直接地表达了“阅读与鉴赏”的测评方向,所以可以由此入手探究该领域命题要旨。......

2023-08-17

我国考试大纲从其内容构成来看,倾向于是一份操作性文件,直接规定“考核目标与要求”“考试范围与要求”,不像国外的测评框架那样对测评的构念、领域作出明确的界定和详细的解释。......

2023-08-17

插图应与论文的内容密切相关,应能协助读者理解论文的主旨和研究结果。我们以论文实例2中的Fig.2和一篇报道新型固液相变太阳能热储存材料与技术的论文中[8]的Fig.3为例,来说明设计和作图的注意点。饼状图主要用于研究对象的统计分析,显示其各组分的含量关系。图6-3 饼图,显示2009年各国已经承诺的对绿色环保所作的投入[9]2.线图例如机械图、电气图、流程图、示意图等。......

2023-07-08

相关推荐