设计意图 生成分类加法计数原理的数学符号公式.问题2:观察后3个问题的计数方式,有什么共同点?设计意图 归纳出分类加法计数原理与分步乘法计数原理的异同点.案例1-8中,教师将核心问题从横向、纵向两个思维方向进行比较,设计出4个具有高阶思维的连续问题,这样的设计让学生在具体的生活情境中,通过从特殊到一般和类比的思维方法,归纳并形成简单的数学命题,进而培养了学生的抽象概括能力.......

2023-08-17

随着“大数据+教育”的推进与发展,对教育教学的评价功能由定性走向定量与定性相结合,且越来越成熟.学校对学生、教师的评价也由感性评价转变为定量、定性评价.学期结束时,学校往往要对学科教师的教学质量进行评价,除了过程性评价外,还有一个终结性评价.相同学科之间、不同学科之间,同一班级,同一学科的不同阶段之间的发展性评价,如何对教师的教学情况进行合理的评价?既可以促进教师的专业发展,又可以调动教师的教学积极性,这是教学管理者必须面对的问题.随着数据分析的成熟,评价越来越合理,越来越科学,成为指导教学的一个重要手段.

【案例6-3】

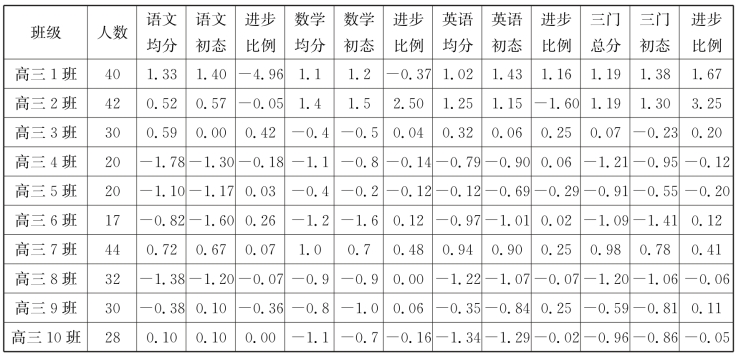

问题:某校10个班级,某次考试的语文、数学、英语三门课的考试成绩以及初态成绩见表6-3和表6-4,如何评价各班的科任教师的教学质量以及每个班级语文、数学、英语的三门课整体教学质量?

表6-3

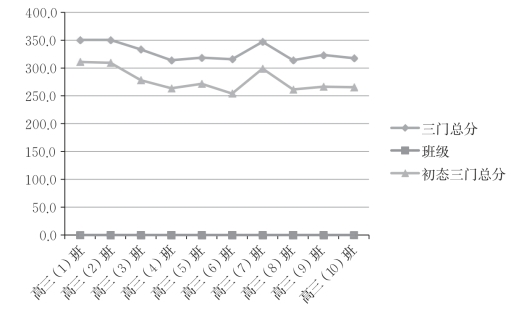

表6-4

分析对于上述数据,某次考试数学成绩中,高三(2)数学成绩平均分是123.2分,排在年级第一,而高三(1)班数学成绩平均分是121.7分,排在年级第二,是否可以就说明(2)班数学教师的教学成绩就一定比(1)班好呢?从初态数学成绩看,(2)班的数学平均分比(1)班高3.2分,而经过一段时间的有效教学,(1)班的数学平均分与(2)班的数学平均分差距缩小为1.5分了,尽管(1)班仍处于排名第二的位置,但进步还是不小.但对于(2)班的数学教师来说,他的数学成绩上升的空间是有限的,越向上成绩上升的幅度就越小.而对于(6)班,初态成绩与最高分相差31.2分,成绩从79.6分经过师生的共同努力变成90分,增加10.4分,但对于高三(2)班若增加10.4分,就变成133.6分,这个几乎是不可能的.如何合理评价教师的教学质量,既能反映其教学绩效,又能调动其积极性?

对于上述提供的班级学科平均分数据,我们可以对这些平均分数据给出不同水平的评价.

1.知识与技能1(相当于数据分析素养水平一)

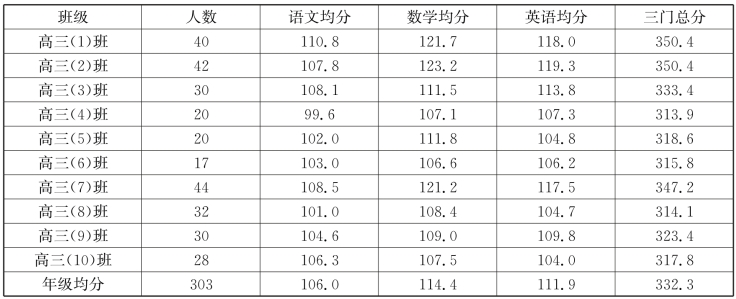

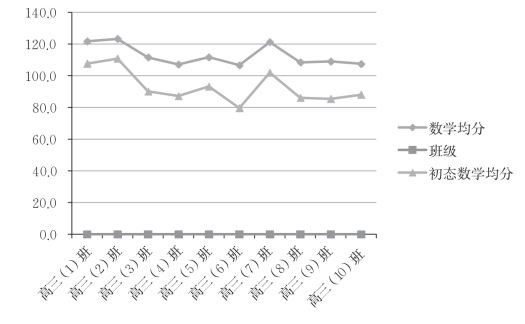

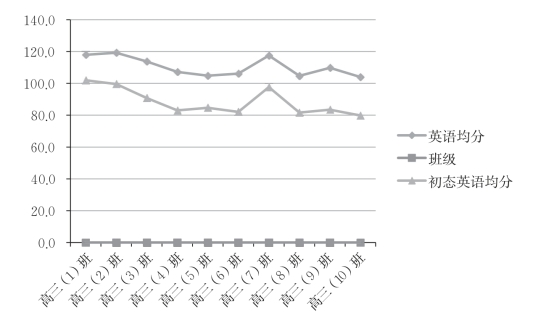

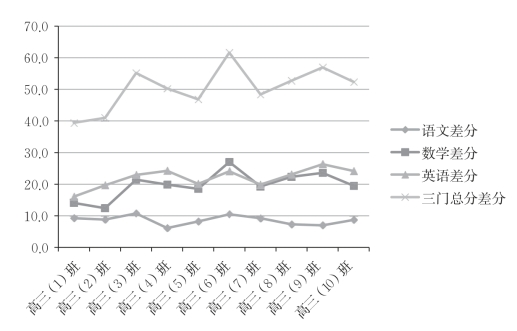

如何可视化数据所呈现的特征和规律性?我们利用多数据折线图反映各班的语文、数学、英语三门学科及总分的初态成绩和某次考试成绩的对比,如图6-4~图6-7所示.

图6-4

图6-5

图6-6

图6-7

2.思维与表达1(相当于数据分析素养水平一)

(1)图6-4~图6-7中,语文、数学、英语及三门总分,某次考试各班的均分与初态均分具有很强的相关性,折线图的形态几乎一样,班级的成绩与班级的初态有很大的关联.(2)图6-8中,语文学科某次考试的均分与初态均分中,(3)班和(6)班差异分最大,(4)班差异分最小;数学学科某次考试的均分与初态均分中,(6)班差异分最大,(2)班差异分最小;英语学科某次考试的均分与初态均分中,(9)班差异分最大,(1)班差异分最小;三门总分均分某次考试的均分与初态均分中,(6)班差异分最大,(1)班差异分最小.

3.交流与反思1(相当于数据分析素养水平一)

(1)图6-4~图6-7中,语文、数学、英语及三门总分,反映出各班层次区分明显,各班级应根据班级学生的学习状态,制订和实施适合本班级的教学策略,做到因材施教,分层教学.年级备课组在统一备课的前提下,各班要有自己的个性特色,既要吃得饱,又要吃得好.

(2)图6-8反映出(6)班语文、数学两门学科进步明显,英语不弱,所以三门总分进步也很突出.(9)班英语进步突出,但(4)班语文、(2)班数学、(1)班的三门总分进步较小.教师要分析自己的教学,要把教学的重难点落实到位,要调整自己的教学有效性,要及时反思.

图6-8

4.知识与技能2(相当于数据分析素养水平二)

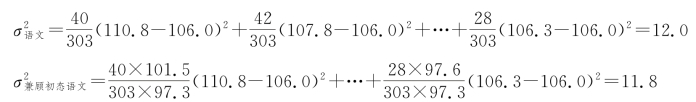

从而语文加权的均值为

由此可见,是否考虑加权均值计算的均分还是有一定的差别,尤其是语文的均分.同一等级的学校均分之差就是在零点几分.

同样,也可以某次考试的各学科的方差和兼顾初态加权后的方差进行对比,即

兼顾了语文初态,语文平均分变大,但方差却减小了.

5.思维与表达2(相当于数据分析素养水平二)

(1)对于各学科的平均分和方差不用加权和使用加权哪种计算更合理?

(2)使用加权计算的语文、数学、英语、三门总分的平均值比不使用加权计算数值大,但方差却比原来的小,如何解释?

6.交流与反思2(相当于数据分析素养水平二)

利用加权计算各学科和三门总分的均值时,由于兼顾了初态各班学科的总分占年级总分的权重,所以计算的均值就比原均值稍微大些,但却能兼顾原始初态各班成绩,故各学科的均分更加合理.由于使用了加权,计算的均值趋于集中,所以加权后方差就比原来小.

7.知识与技能3(相当于数据分析素养水平三)

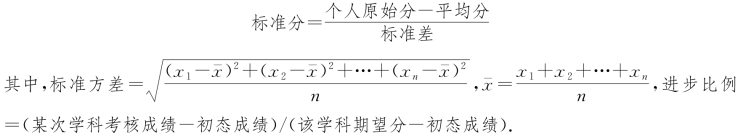

由于班级不同,学生的成绩有差异,带好班的成绩自然会高,差班再怎么努力也赶不上好班.另外学科不同,横向也不能比较,更何况各学科命题难易程度要求也不一样,即使同一学科两次考试的试卷难易程度也不可能绝对平衡,用某次考试的绝对成绩来衡量教师的教学情况,衡量班级的学习情况科学性有所欠缺,所以从使用标准分及进步比例来评价.标准分数计算公式为

期望标准分:语文为1.41,数学为1.47,英语为1.31.三门总分为1.27.具体见表6-5.

表6-5

8.思维与表达3(相当于数据分析素养水平三)

(1)引导学生为什么用标准分表示成绩在评价中更加科学?

(2)为什么不是直接计算学科某次成绩与初态成绩的差值来评价教师的教师绩效,而是采用进步比例来对教师的教学进行考核?

9.交流与反思3(相当于数据分析素养水平三)

(1)根据表6-5中的各学科、各班的进步比例排序,可以评价教师的教学情况和班级的总体管理情况.

(2)利用标准分计算学科成绩时,与原始分有了一些变化,如语文学科高三3与高三7某次成绩分别是108.1,108.5,用标准分计算后成绩分别是0.59,0.72,标准分相差变大了.

(3)高三1班数学成绩排在年级第二,但是进步比例却是-0.37,比高三4、5、10班都低,改变了教师们“成绩好的班级也一定能出成绩,成绩差的班级怎么教也是差”的观念.

(4)为了刻画各班每门学科的教师的教学水平,可以选择班级的平均分、优秀率、及格率;也可以对班级学科的众数、中位数、方差(或标准差)等数据进行分析,还可以分析班级学科的正态分布图,箱体图等,一是分析数据的平均水平,二是分析数据的离散程度,通过这两个方面的班级成绩数据分析,既可以对教师的教学水平进行评价,又可以指导教师的教学,便于教师及时调整自己的教学.但是对于不同学科,不同试卷,不同班级的评价,标准分可以把这种差别的影响减少到最小.

(5)如果选择原始成绩计算其进步比例,如表6-6.

表6-6

把表6-5和表6-6对比,可以看出进步比例的排序还是有一定的变化的,后者显然无法反映真实情况.

有关高中数学核心素养的文章

设计意图 生成分类加法计数原理的数学符号公式.问题2:观察后3个问题的计数方式,有什么共同点?设计意图 归纳出分类加法计数原理与分步乘法计数原理的异同点.案例1-8中,教师将核心问题从横向、纵向两个思维方向进行比较,设计出4个具有高阶思维的连续问题,这样的设计让学生在具体的生活情境中,通过从特殊到一般和类比的思维方法,归纳并形成简单的数学命题,进而培养了学生的抽象概括能力.......

2023-08-17

《普通高中数学课程标准(2017年版)》指出:数据分析是指针对研究对象获取数据,运用数学方法对数据进行整理、分析和推断,形成关于研究对象知识的素养.【案例6_5】获取研究的基本数据并据此进行一定的预测问题:改革开放40年,我国卫生事业取得巨大成就,卫生总费用增长了数十倍.卫生总费用包括个人现金支出、社会支出、政府支出,表6-9为2012—2015年我国卫生费用中个人现金支出、社会支出、政府支出的费......

2023-08-17

《普通高中数学课程标准(2017年版)》对培养学生直观想象素养的要求体现在多个方面.比如,在必修课程与选择性必修课程中,突出几何直观与代数运算之间的融合,即通过形与数的结合,感悟数学知识之间的关联,加强对数学整体性的理解.必修课程如图4-11所示,选择性必修课程如图4-12所示.图4-12在必修课程中,从函数观点看一元二次方程和一元一次不等式的教学,让学生逐渐养成借助直观理解概念的习惯.在三角函数......

2023-08-17

《普通高中数学课程标准(2017年版)》指出:通过高中数学课程的学习,学生能获得进一步学习以及未来发展所必需的数学基础知识、基本技能、基本思想、基本活动经验(简称“四基”).【案例6-7】问题:为了解甲、乙两种离子在小鼠体内的残留程度,进行如下试验:将200只小鼠随机分成A、B两组,每组100只,其中A组小鼠给服甲离子溶液,B组小鼠给服乙离子溶液,每组小鼠给服的溶液体积相同、摩尔浓度相同.经过一段......

2023-08-17

数据分析随着行业的不同有一定差异性,总的来说分为列表法和作图法.列表法是将实验数据按一定规律用列表方式表达出来,是记录和处理实验数据最常用的方法.表格的设计要求对应关系清楚、简单明了、有利于发现相关量之间的物理关系;此外还要求在标题栏中注明物理量名称、符号、数量级和单位等;根据需要还可以列出除原始数据以外的计算栏目和统计栏目等.最后还要求写明表格名称、主要测量仪器的型号、量程和准确度等级、有关环境......

2023-08-17

逻辑推理素养作为高中数学六大核心素养之一,承载着落实数学学科严谨性特征的重要责任.在每一个数学学习的环节中,都可以将逻辑推理素养进行合理渗透,从而提高学生的逻辑推理能力.数列的最值初步研究1.预习演练问题反思 ①类比函数的最值,如何定义数列的最值?问题:设等差数列{an}的前n项和为Sn,已知a1<0,S8=S13,则当n取何值时,Sn最小?......

2023-08-17

数学教学与学习会经历课前准备、课上磨合、课后巩固3个阶段.针对每个阶段,教师都会设计不同的环节以提升数学学习的效果.那么,数学运算素养如何在各个教学环节中渗透呢?......

2023-08-17

同学们通过积极的讨论,提出各种问题及想法大致为如下几个方面.在长方体中,展开方式的不同将影响最小路径的求解,值得注意.几何体表面路径问题与两点间的距离的关系.“蜘蛛路径问题”的方法,是否可以推广.几何体表面路径最值问题求解的思想方法.几何体是否都能够把表面展开?......

2023-08-17

相关推荐