相比《纲要》,虽然《指南》有某些细化的音乐构成要素活动目标,但是并不完整,也不够体系化,为此,本书根据幼儿的能力发展特点,结合前面概括总结出的音乐教育总目标,细化并明确了小中大班三个不同阶段九大音乐构成要素的活动目标和内容。下面将详细地介绍小、中、大班三个阶段音乐构成要素的细化目标和活动内容。......

2023-08-16

(一)强弱

1.强弱的阶段性指导

大班要求幼儿能够通过歌唱表现出力度的渐强和渐弱。在歌唱强弱变化时最好先渐强再渐弱。因为渐强是从弱开始的,所以幼儿较为容易把握。但是渐弱需要从一个力度强的位置开始,对于幼儿来说相对较难。

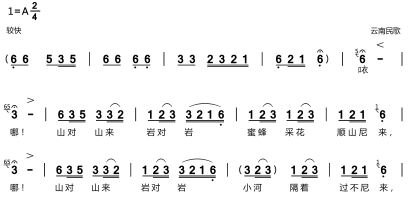

大多数的民族艺术歌曲作品中都是包含渐强和渐弱的,所以寻找此类作品并不难。如云南民歌《弥渡山歌》,见谱例5-31。

谱例5-31

弥渡山歌

资料来源:杜亚雄.中国民族民间音乐教程[M].上海:上海音乐出版社,2006:141.

在谱例5-31中,可以看到第一行最后一小节的 ”上有一个渐强(<),第二行、第三行开头第一小节的“哪”上有一个渐弱(>),这个渐强和渐弱就是为了表现弥渡人在山头呼喊时的回声。所以在歌唱这首作品的时候,教师可以先把渐强和渐弱抽出来让幼儿模仿喊山时候的回声。

”上有一个渐强(<),第二行、第三行开头第一小节的“哪”上有一个渐弱(>),这个渐强和渐弱就是为了表现弥渡人在山头呼喊时的回声。所以在歌唱这首作品的时候,教师可以先把渐强和渐弱抽出来让幼儿模仿喊山时候的回声。

3.以视觉辅助记号感受渐强和渐弱

为了从视觉上表现渐强和渐弱,《弥渡山歌》主歌部分开始的两小节直接使用了乐谱音乐术语表示渐强(<)和渐弱(>)。但是从视觉上看到“<>”有一种渐强到达峰值后忽然间就进入渐弱的感觉,所以教师可以画一个抛物线“⌒”代替“<>”,这样看上去就是一个非常圆滑的渐强和渐弱的过程,不会有很突兀的感觉。然后一边沿着抛物线的轨迹按照一定速度使用指挥棒,一边带领幼儿唱渐强和渐弱。抛物线法在视觉上要比音乐术语记号更清晰明了,更加有利于幼儿唱出渐强和渐弱。

4.力度读写

在生活中也可以找到很多案例让幼儿感受力度渐强和渐弱。例如警车的警笛,如果我们站在一处不动,远处的警车慢慢接近我们的时候警笛的声音会逐渐变强,而经过我们又离我们渐渐远去的时候,警笛声音就会逐渐变弱,直到消失。所以教师也可以从生活中搜寻一些力度渐强和渐弱的素材用于教学,贴近生活的素材更有利于幼儿感受和掌握力度变化。然后让幼儿试着去听辨这些素材,以区分力度的渐强和渐弱。

(二)速度

1.阶段性指导

大班加入了渐快和渐慢的速度变化。可以先渐快再渐慢,因为幼儿刚接触速度变化从慢到快更容易掌握一些。

2.节奏音节和图谱的结合

与幼儿的生活经验相结合是开展要素活动非常合适的切入方式。例如幼儿平时坐汽车的时候,就能感受到汽车慢慢加速、慢慢减速的过程。以此为突破口开展感受速度变化的活动是具有可行性的。教师可以带着幼儿用节奏音节的方式发声,先模仿发出汽车喇叭的“嘀嘀”声,然后模仿汽车发动(速度渐快)、汽车行进中(速度匀速)、汽车停止(速度减慢)三个阶段的声音。也可以在读节奏音节的过程中融入一个开车去旅游的情境。每到一处景点就慢慢减速,去下一个景点的路上就匀速,离开一处景点的时候做加速。这个过程中可以配置三个景点,比如平原、大山、湖泊等,这些风景可以提前画好贴到黑板上。教师引导说“走吧,我们离开平原”,就可以读嘀嘀的音节做加速;“我们下一个景点是去看大山”,这个时候就读匀速的嘀嘀的音节;“到大山啦!”就要慢慢减速地去读嘀嘀的音节。

3.以歌唱为主的教学法

通过上面一系列的练习,大班幼儿能够感知到速度的变化并能够掌握速度的渐快和渐慢。后期教师可以挑选包含渐快和渐慢的歌曲作品,将速度的渐快和渐慢融入歌唱活动中,真正地通过歌唱去感受这两个要素带来的音乐变化。

(三)节拍

1.阶段性指导

大班阶段节拍的重点应放在![]() 拍的歌曲上。在大班阶段选择歌曲作品时可以不拘泥于民族五声调式歌曲,根据柯达伊的理念,国外优秀的歌曲作品也可以拿来使用,但还是应以民族五声调式的歌曲作品为主。

拍的歌曲上。在大班阶段选择歌曲作品时可以不拘泥于民族五声调式歌曲,根据柯达伊的理念,国外优秀的歌曲作品也可以拿来使用,但还是应以民族五声调式的歌曲作品为主。

2.节奏音节

进入大班后有部分幼儿是学过轮滑的,即使没有学过也可能在平时的生活中见到过,教师不妨设计一个滑轮滑的情境,因为做轮滑的动作和![]() 拍的韵律非常贴合。当迈出左脚时,轮滑接触地面的瞬间就是一个强拍,然后迈出右脚接两个弱拍。当双脚交替时就出现了

拍的韵律非常贴合。当迈出左脚时,轮滑接触地面的瞬间就是一个强拍,然后迈出右脚接两个弱拍。当双脚交替时就出现了![]() 拍“强-弱-弱”的规律。法国作曲家埃米尔·瓦尔德退费尔在1882年写了一首管弦乐曲《溜冰圆舞曲》,采用

拍“强-弱-弱”的规律。法国作曲家埃米尔·瓦尔德退费尔在1882年写了一首管弦乐曲《溜冰圆舞曲》,采用![]() 拍把溜冰时曼妙的动作用音乐表现得淋漓尽致,教师可以以此曲展开

拍把溜冰时曼妙的动作用音乐表现得淋漓尽致,教师可以以此曲展开![]() 拍的活动。

拍的活动。

教师导入说,今天我们要一起去滑轮滑,然后展示一个滑轮滑的PPT背景图案,做情境带入。告诉幼儿,要想滑好轮滑有一个小窍门,就是记住“左滑滑、右滑滑”的口诀。这个口诀其实就是教师给![]() 拍配上的节奏音节。在说左滑滑和右滑滑时,“左”和“右”字的力度要说强,“滑”字的力度要说弱,以符合

拍配上的节奏音节。在说左滑滑和右滑滑时,“左”和“右”字的力度要说强,“滑”字的力度要说弱,以符合![]() 拍强-弱-弱的规律。最后教师一边念口诀,一边带着幼儿模仿做滑轮滑的动作,从而让幼儿感性地认识

拍强-弱-弱的规律。最后教师一边念口诀,一边带着幼儿模仿做滑轮滑的动作,从而让幼儿感性地认识![]() 拍的强弱规律。

拍的强弱规律。

3.节拍的读写

当幼儿能够用强—弱—弱的规律口述节奏音节,并和着![]() 拍做轮滑动作时,就说明幼儿掌握了

拍做轮滑动作时,就说明幼儿掌握了![]() 拍的律动。

拍的律动。

4.选择民族艺术歌曲并歌唱

熟悉了![]() 拍后,就可以找

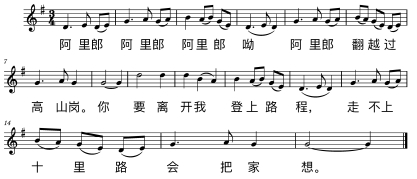

拍后,就可以找![]() 拍的民族歌曲演唱进一步感受节拍了。以我国民族音乐为例,可以选择我国朝鲜族民间音乐作品,因为朝鲜族音乐作品中三拍子以及由三拍子复合而成的六、九、十二、十八等节拍形式占有极为重要的地位,是其代表性的节拍[28]。例如,《道拉基》《纺织谣》,以及我们熟悉的《阿里郎》都是

拍的民族歌曲演唱进一步感受节拍了。以我国民族音乐为例,可以选择我国朝鲜族民间音乐作品,因为朝鲜族音乐作品中三拍子以及由三拍子复合而成的六、九、十二、十八等节拍形式占有极为重要的地位,是其代表性的节拍[28]。例如,《道拉基》《纺织谣》,以及我们熟悉的《阿里郎》都是![]() 拍的代表性艺术歌曲。所以教师可以在我国朝鲜族音乐中寻找相关素材,如谱例5-32所示。

拍的代表性艺术歌曲。所以教师可以在我国朝鲜族音乐中寻找相关素材,如谱例5-32所示。

谱例5-32

阿里郎

资料来源:杜亚雄.中国民族民间音乐教程[M].上海:上海音乐出版社,2006:341.

在歌唱时重点要带领幼儿唱出![]() 拍强-弱-弱的规律。以《阿里郎》第一乐句的前四个小节为例。第一小节“阿”唱强,“里”和“朗”唱弱;第二小节“阿”唱强,“里”和“朗”唱弱;第三小节“阿”唱强,“里”和“朗”唱弱;第四小节“呦”在附点四分音符的G音上唱强,后面紧接着的八分音符A音和四分音符G音唱弱。[29]按照此强弱规律演唱能够感受到

拍强-弱-弱的规律。以《阿里郎》第一乐句的前四个小节为例。第一小节“阿”唱强,“里”和“朗”唱弱;第二小节“阿”唱强,“里”和“朗”唱弱;第三小节“阿”唱强,“里”和“朗”唱弱;第四小节“呦”在附点四分音符的G音上唱强,后面紧接着的八分音符A音和四分音符G音唱弱。[29]按照此强弱规律演唱能够感受到![]() 拍的内在律动。

拍的内在律动。

(四)节奏

1.阶段性指导

切分节奏相比中班的十六分音符和附点四分音符构成的节奏型更加复杂,所以将其放在幼儿园的大班阶段开展活动。

2.民族艺术歌曲的选择

切分节奏是大班阶段的学习重点,大班选择的音乐作品中应该包括切分节奏。澳门民歌《月光光》是一首摇儿歌,摇儿歌是母亲哄孩子睡觉时唱的歌曲,类似摇篮曲。此歌曲中有切分节奏穿插其中,是学习切分节奏的理想歌曲素材[30]。

3.节奏音节

在柯达伊音乐教学法中有专属于切分节奏的音节。最基本也是最简单的切分节奏是由两个八分音符中间加一个四分音符组成,所以它的节奏音节就可以看作“ti-ta-ti”。

4.图谱感受切分节奏

将切分节奏视觉化可以借助波浪图,如图5-9所示。

图5-9 切分节奏的波浪图

注意,要使用不同的颜色以及形状对切分音符进行标识,目的是让幼儿从视觉上感受四分音符时值比八分音符长。两端的黑色长方形是八分音符的ti,中间灰色的浪尖部分是四分音符的ta。准备好波浪式切分节奏图以后,教师就可以使用指挥棒根据波浪的起伏进行切分节奏活动了。

(五)音色

1.结合民族艺术歌曲音色的阶段性指导

在一般的民族艺术歌曲中都是包含人声以及各种民族乐器声如二胡、扬琴、古琴等的,甚至有的作品也是带有自然环境音色的。以我国蒙古族民歌《牧歌》为例,音色非常丰富,作品中包含蒙古族独特的呼麦唱法音色,还有人声音色以及马头琴的乐器声音色。此类作品用于音色学习再适合不过,在展开活动的时候先让幼儿听一听音色,即让其从自己熟悉的音色入手,再给幼儿介绍他们没有听过的音色。最后还需说明,这是我国独具民族特色的唱腔以及乐器,可增加幼儿对于民族艺术的了解,并增强其作为中国人的民族自豪感。

2.借用贴画的音色读写

紧接上述《牧歌》的案例,幼儿在听出人声音色后,教师可以先把象征人声音色的贴画贴到黑板上。如果是男声就贴上一个男人的卡通头像。之后教师提问幼儿能否在这首作品中听到其他的音色。因为大部分幼儿没有听过呼麦以及马头琴的音色,所以他们可能无法直接给出答案,但是应该能够用自己的语言将听到的呼麦和马头琴的音色描述出来。比如,幼儿说有一个像是知了的叫声,略带沙哑,教师就可以再贴上一个男人头像。幼儿看到可能会有疑惑,男人头像不是代表男声音色吗?这个时候教师就可以解释,呼麦其实是一种经过严格训练才能发出来的人声音色,是一种没有歌词的纯人声音色,所以教师在这里也贴了一个男人头像作代表。同理,听到马头琴音色的时候,教师可以直接贴上马头琴真实的照片,介绍说:刚才我们听到的音色就是由这件乐器发出来的,和钢琴一样,它属于乐器类音色。同时借马头琴独特的马头造型,教师还可以深入地介绍一下有关这件乐器由来的传说,幼儿会更加感兴趣。

3.以歌唱为主的教学法

作为以歌唱为主的教学法,可以让幼儿试着模仿唱一唱他所听到的音色。虽然不可能做到一模一样,但重点是在这个模仿的过程当中,让幼儿精神高度集中地去感受每种音色的独特性。同时,模仿不同的音色本身极具乐趣,幼儿是乐意去做的。

(六)音高

1.音高的阶段性指导

随着大班幼儿发音器官的发育,幼儿的歌唱音域进一步扩大到一个八度左右,所以大班阶段应把歌唱重点放在c1到c2的音高区间内。

2.图谱和首调唱名法的融合使用

教师可以设计一棵巨大的树,大树上一共有八层楼。因为大班幼儿已经开始学习认读阿拉伯数字,所以八层楼从下往上可以写上阿拉伯数字1、2、3、4、5、6、7、 ,注意这里的“

,注意这里的“ ”是1上面带一个点,也就是简谱里面比1(do)高八度的

”是1上面带一个点,也就是简谱里面比1(do)高八度的 (do)。在这棵参天大树上,每一层都住着不同的小动物。教师自行设定每一层的动物是什么。注意第一层和第八层要用同一种小动物,因为他们的唱名都是do。但是因为音高不同,所以第一层如果用大象表示的话,第八层就要用小象表示。然后从第一层到第八层小动物们开始做自我介绍,同样前面要加上有节奏的说白。例如第一层的大象说:“我是大象,我住一楼,我叫do”,这句说白的节奏是“xx xx,xx xx,x x x-”。后面同理,一直向上,最重要的是要把音高唱出来,直到八楼小象介绍“我是小象,我住八楼,我叫do”。最后问幼儿:虽然大象和小象都叫do,但是有什么不同呢?答案就是小象do的音高要高于大象do的音高。

(do)。在这棵参天大树上,每一层都住着不同的小动物。教师自行设定每一层的动物是什么。注意第一层和第八层要用同一种小动物,因为他们的唱名都是do。但是因为音高不同,所以第一层如果用大象表示的话,第八层就要用小象表示。然后从第一层到第八层小动物们开始做自我介绍,同样前面要加上有节奏的说白。例如第一层的大象说:“我是大象,我住一楼,我叫do”,这句说白的节奏是“xx xx,xx xx,x x x-”。后面同理,一直向上,最重要的是要把音高唱出来,直到八楼小象介绍“我是小象,我住八楼,我叫do”。最后问幼儿:虽然大象和小象都叫do,但是有什么不同呢?答案就是小象do的音高要高于大象do的音高。

3.节奏音节和柯达伊手势的融合

上面的游戏做完后,就可以把一个八度的音阶提炼出来,配上有音高的节奏音节深入感受各个音高。因为音阶中的音是逐渐变高的,所以我们可以给上行的音配上“听—声—音—慢—慢—变—高—啦”的音节,给下行的音配上“听—声—音—慢—慢—变—低—啦”的音节。上下行的八个字分别对应do、re、mi、fa、sol、la、si、do,在唱的同时教师加上每个音对应的柯达伊手势效果更佳,这有利于幼儿从视觉和听觉两方面感受音慢慢变高或变低的趋势。

4.以歌唱为主的教学法

上述两个不同的音高活动后,就可以让幼儿尝试演唱了。可以结合两个活动展开来做。首先,教师找八位小朋友分别扮演八种不同的小动物,然后依次让他们做带有音高的自我介绍。结束后教师提问:在说到自己名字的时候有没有发现声音有什么变化?幼儿回答声音慢慢变高了。最后教师用柯达伊手势带领幼儿一起唱“听—声—音—慢—慢—变—高—啦”,还可以反着再来一遍下行。

5.移动音符和音柱

上述大树的图谱也可以用音柱表示,但是不用刻板地画出音柱,可以在黑板上画一个金字塔式的三角形。因为三角形从下往上慢慢变窄,给人感觉音在慢慢变高。然后在三角形的内部画出平行的七条线,这样三角形就被隔出来八个间,从下往上在每个间内依次写上1、2、3、4、5、6、7、 。最后教师可以拿着指挥棒从下往上或从上往下一边指挥一边带领幼儿歌唱。

。最后教师可以拿着指挥棒从下往上或从上往下一边指挥一边带领幼儿歌唱。

6.音高的读写

大班要让幼儿试着分辨音程关系更加接近的三度或二度的音高。教师可以在整条音阶中随意抽出两个音高不同的音进行演唱让幼儿判断,如三度间隔的C和E,二度间隔的A和B。二度间隔的两个音距离近,判断难度较大,刚开始幼儿可能无法单从听觉上判断,可以借用柯达伊手势和手指记号。不过最终目标还是要让幼儿单纯地从听觉上判断两个音的音高。教师在唱两个音的时候,既可以先唱低音再唱高音,也可以反过来先唱高音再唱低音。

(七)时值

1.阶段性指导

随着大班幼儿肺活量的进一步提升,全音符时值的歌曲也可以纳入活动的选择素材中来。但是速度不要太慢,过慢的话也就相当于延长了全音符的时值,即使是大班幼儿也不一定能够把时值唱满。

2.节奏音节

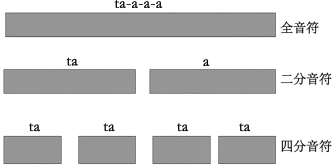

大班阶段可以二分音符为参照物理解全音符的时值。全音符的音节就是在二分音符的节奏音节基础上再加两个“a”,变成“ta-aa-a”。

3.音柱

为了让大班幼儿直观地感受全音符的时值,可以将全音符和二分音符、四分音符的时值进行对比,采用横型音柱图,如图5-10所示。

图5-10 全音符和二分音符、四分音符的时值比对

通过图5-10可以看出全音符的时值是二分音符时值的2倍,是四分音符的4倍。幼儿通过看图即可以明显感受到三种不同音符的时值长短。

4.民族艺术歌曲的选择与歌唱

通过上面的各种活动幼儿感受到全音符的时值长短后,就可以通过演唱含有全音符的歌曲来加深对其的了解了。时值较长的作品建议从我国蒙古族长调体裁歌曲中去深入挖掘,例如《嘎达梅林》,其中就包含了大班阶段的活动重点,全音符。

(八)旋律

1.旋律的阶段性指导和国内外民族艺术歌曲的选择

随着大班阶段加入F、B、C(高八度)三个音,可以选择的旋律就扩大到了一个八度。特别是加入F、B、C三个音以后,旋律就可以不仅仅限于五声音阶,增加到七个音后,还可以把国外的优秀歌曲作品纳入其中。

2.柯达伊手势

《指南》要求大班幼儿能用基本准确的节奏和音调唱歌,也就是能够节奏准确地、不跑调地把旋律唱出来。对此大班阶段进行歌唱旋律活动同样可以使用柯达伊手势。不过到了大班阶段所选择的歌曲节奏要相对复杂而且音乐的速度要有所提升,这会对使用柯达伊手势有所限制。比如,八个连续交替的C、E十六分音符就很难用手势表示。所以教师不必把所有的音都用柯达伊手势表示出来,只挑选重要的主干音或者是幼儿歌唱时在音高上难以把握的音去做手势即可。

3.移动音符

为了辅助大班幼儿唱好旋律,教师仍可以采用移动音符将旋律可视化,即画出旋律的走向。可以借助五线谱也可以采用纯图谱的方式。教师一边用指挥棒指着旋律走向,一边带着幼儿歌唱旋律。

(九)曲式

1.曲式的阶段性指导与民族艺术歌曲的选择

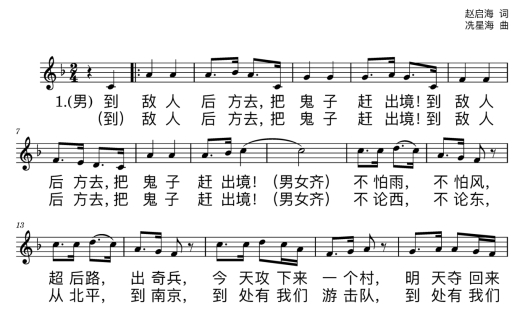

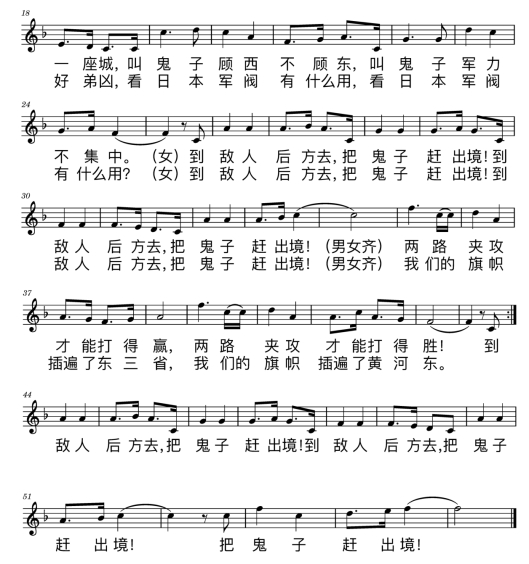

回旋曲式的中国声乐作品不多见,但并不是没有,如我国著名作曲家冼星海的《到敌人后方去》这首合唱作品就采用了标准的ABACA回旋曲式,见谱例5-33。

谱例5-33中插部有两个,分别是B(第11—24小节)和C(第35—42小节)。有的歌曲甚至有三四个插部,但是对于大班幼儿来说两个插部B和C足矣。歌曲最后一个主部标记是A’(第43—55小节)而不是A(第1—10小节)的原因是加入了一个尾声(第52—55小节),与A不完全一样,所以用A’来标记。西方歌曲中回旋曲式的作品很多,大班阶段完全可以拿来作为歌唱活动的优质素材。

2.借助曲式图与图谱进行回旋曲式的指导

在中班阶段已经熟悉了三段曲式ABA以后,借助曲式图和图谱理解回旋曲式ABACA结构并不是一件很困难的事情。其实回旋曲式结构作品就是在三段曲式的基础上再加入全新的C段,紧接着再现一次A段。教师根据A、B、C段音乐的不同或者歌词的内容,画出不同的三幅图画作为视觉上的辅助。如谱例5-33中A段(第1—10小节)画战士、B段(第11—24小节)画敌人、C段(第35—42小节)画胜利的标志。通过教师的引导观察图谱并认真欣赏音乐,幼儿就可以分辨出A、B、C段音乐的不同。

谱例5-33

到敌人后方去

3.移动音符

在A段画战士、B段画敌人、C段画胜利的标志,按照ABACA的顺序排列后,借助移动音符的理念中配合教具,如指挥棒使用的要求开展活动。教师根据ABACA曲式结构一边拿着指挥棒指图谱,一边带领幼儿唱歌。之所以只使用指挥棒是因为此类图谱的构成线条以及图画较复杂,教师如果用手指的话可能会出现阻挡幼儿视线的情况,所以建议使用指挥棒解决此问题。

4.歌唱为主的教学法

谱例5-33的歌词可能对于大班幼儿来说理解上比较难,所以建议教师把歌词换成幼儿能够理解的,但是要保留原来的旋律。为了感受歌曲A段与B、C段的不同,A、B、C三段的歌词可不一样,当然,反复出现三次的A段可采用相同的歌词。最后,让幼儿通过歌唱的方式感受回旋曲式的结构特点。

【注释】

[1]幼儿园音乐教育阶段最常用的是附点四分音符和附点八分音符。

[2]这首作品表现了十二位姑娘在大姐、二姐的带领下,到茶山采茶并“扑蝶”的情景。舞蹈中蝶童动作灵巧多变,或上或下,亦前亦后,时左时右。参照杜亚雄,韩钦.中国民歌钢琴小曲百首[M].苏州:苏州大学出版社,2014:36.

[3]鄂尔多斯短调《鸿雁》是一首欢迎亲友来访敬酒时的宴歌。虽然朋友相聚,无比欢喜,但很快又要离别,因此欢乐豪放的曲调中又带有一丝悲凉的情绪。参照杜亚雄,韩钦.中国民歌钢琴小曲百首[M].苏州:苏州大学出版社,2014:55.

[4]因为A’段是A段的变化再现,略有不同,所以算作与A段不同的身体动作。

[5]也有特例,例如阿卡贝拉,也就是俗称的无伴奏人声合唱,就是没有乐器伴奏的,但是有时会采用人声模仿乐器的方式进行伴奏。

[6]阎宝林.合唱与指挥[M].上海:上海音乐出版社,2006:17.

[7]“完整儿童”课程编写组.幼儿园完整儿童活动课程小班(上)[M].上海:华东师范大学出版社,2018:51.

[8]“完整儿童”课程编写组.幼儿园完整儿童活动课程小班(上)[M].上海:华东师范大学出版社,2018:51.

[9]通过幼儿的自我发现生成课程借鉴了朱静怡老师的著作《幼儿园发展能力课程》中的相关理念。

[10]“完整儿童”课程编写组.幼儿园完整儿童活动课程小班(下)[M].上海:华东师范大学出版社,2018:315.

[11]最后两个节奏符“××”是两个字名字的节奏,“×××”是三个字名字的节奏。

[12]铃鼓另一种常用的演奏方式是摇晃手腕,发出“铃铃铃”的声音,此演奏法略难于打专铃鼓的方式。

[13]奥尔夫并不提倡播放现成的背景音乐来开展音乐剧教学。

[14]具体词谱详见杜亚雄.中国民族民间音乐教程[M].上海:上海音乐出版社,2006:171.

[15]![]() 2013:259.

2013:259.

[16]案例中的《百鸟朝凤》在活动中仅需幼儿象征性演奏即可。

[17]多人多次的ABCDA结构适合在幼儿完全掌握ABA曲式之后选择性地使用。

[18]这里的切分节奏实际上是模仿老式的蒸汽火车,现代的动车和高铁已经很难听到这种声音了,教师可以先使用图片和视频让幼儿感受一下老式的蒸汽火车,再让幼儿表现切分节奏。

[19]“完整儿童”课程编写组.幼儿园完整儿童活动课程大班(下)[M].上海:华东师范大学出版社,2018:292.

[20]滑音有两种,一种是上滑音,一种是下滑音。以上滑音为例,握琴槌先敲击最左边的音条,发声后立即向右一直紧贴着各音条进行滑奏,直到滑出最右边的音条为止。因为不滑出去的话最右边的音条可能不会发声。演奏时要求幼儿正好停在最右边的音条上比较困难,所以索性滑出去反而简单。

[21]![]() 2013:259.

2013:259.

[22]竖直音柱一般表现音慢慢升高或降低,而时值表现的是一个横向的时间流动过程,所以这里推荐使用横向音柱。

[23]手指游戏是促进幼儿学习和发展的重要方式之一,具有很强的表达性和易操作性,幼儿可以用手指将自己对世界的认知以一种充满主体性、生活性和想象力的方式表达出来。详见蒋惠娟.幼儿园开展创意手指游戏活动的策略[J].学前教育研究,2018(5):61-63.

[24]注意不可直接播放这首歌曲,因为歌曲本身是有歌词的,会和新歌词产生冲突。同时注意不要使用钢琴弹唱,因为柯达伊音乐教学法的理念是,不建议使用钢琴等乐器,直接由教师配上新歌词演唱即可。

[25]“ta-”代表二分音符。

[26]杨立梅.柯达伊音乐教育思想与匈牙利音乐教育[M].上海:上海教育出版社,2010:57.

[27]杨来定,石晶晶,周传英.学前儿童音乐教育[M].长沙:湖南师范大学出版社,2017:54.

[28]杜亚雄.中国民族民间音乐教程[M].上海:上海音乐出版社,2006:110.

[29]需要注意的一点是,有的歌唱家在演唱![]() 拍的时候不会死板地按照强—弱—弱的规律演唱。如果一首歌曲从头到尾都是这么演唱,音乐是毫无生气的,包括前面讲的

拍的时候不会死板地按照强—弱—弱的规律演唱。如果一首歌曲从头到尾都是这么演唱,音乐是毫无生气的,包括前面讲的![]() 拍和

拍和![]() 拍。不同的音乐家哪怕在唱同一首作品的时候,处理强弱的方式也是有差异的。本书介绍的方法只是让幼儿体验不同节拍带来的不同律动感,后期教师应该指导幼儿进行有感情的演唱。

拍。不同的音乐家哪怕在唱同一首作品的时候,处理强弱的方式也是有差异的。本书介绍的方法只是让幼儿体验不同节拍带来的不同律动感,后期教师应该指导幼儿进行有感情的演唱。

[30]具体乐谱详见杜亚雄,韩钦.中国民歌钢琴小曲百首[M].苏州:苏州大学出版社,2014:46-47.

有关幼儿园音乐活动设计的文章

相比《纲要》,虽然《指南》有某些细化的音乐构成要素活动目标,但是并不完整,也不够体系化,为此,本书根据幼儿的能力发展特点,结合前面概括总结出的音乐教育总目标,细化并明确了小中大班三个不同阶段九大音乐构成要素的活动目标和内容。下面将详细地介绍小、中、大班三个阶段音乐构成要素的细化目标和活动内容。......

2023-08-16

如教师分别以120拍/分的速度和58拍/分的速度弹奏《小星星》,两种不同速度下给人的听觉感受是完全不一样的。如前所述听到速度120拍/分的《小星星》做欢快的动作,听到58拍/分的《小星星》做悠然自得的动作,能够做到这一点的话就说明幼儿能够辨别音乐快慢的速度要素了。此阶段还可以加入小班幼儿平时生活中常见的一些小动物的声音音色进行分辨,如小猫和小狗的叫声......

2023-08-16

竖笛其实也是奥尔夫本人非常推崇的一件乐器,采用这件乐器可以表现火车进站前的汽笛声。列车指挥员的主要任务是,当火车进站和离站的时候,提醒乘客注意安全,还要提醒旅客不要错过列车。火车再次发动时,竖笛的声音还要再次加入。通过小班和中班的速度活动,幼儿能够做到以稳定的速度进行演唱或演奏,并且能够判断速度快慢和表现速度快慢,因此大班阶段可以进一步增加难度,加入渐快和渐慢。......

2023-08-16

所以奥尔夫音乐教学法对于节奏要素的解读很丰满,但相比达尔克罗兹和柯达伊音乐教学法,其关于其他音乐构成要素的活动设计则要相对少一些。其实音乐构成要素才是真正提高幼儿音乐素养的关键。国外的研究也存在同样的问题,即要素活动设计不完整,没有一一对应音乐构成要素进行细致的活动设计。在此基础上,指导实践,使用三大音乐教学法设计音乐构成要素活动。......

2023-08-16

大部分作品中是有强弱力度对比的,以山东民歌《打硪号子》为例,作品中分为“领”和“合”两部分。所以当教师指向ta时,幼儿要用强的力度读出节奏音节,指向ti时,则要用弱的力度读出节奏音节。(二)速度1.速度的阶段性指导中班阶段速度要素的重点是感知其快慢并将其表现出来。其中ta对应四分音符、m对应附点、ti对应八分音符。......

2023-08-16

教师应在歌唱活动中选择我国艺术性强的拍民族歌曲,或者幼儿园所在地的优质民间作品。(五)音色1.阶段性指导对于小班幼儿而言,音色活动中不要使用太多不同的音色,且不同的音色之间要有明显的区别。这是因为柯达伊音乐教学法是以歌唱为主的。......

2023-08-16

又可能,随着单音的渐强幼儿动作幅度慢慢变大,反之,慢慢变小。(四)节奏切分节奏是大班阶段节奏的重点活动内容。切分节奏属于不规则的、非方正型节奏,是幼儿园阶段幼儿所接触到的最难的节奏型之一。教师可以把切分节奏与小、中班阶段所有不同类型音符构成的节奏相结合,让幼儿聆听,然后幼儿根据自己对于整体节奏听觉的感受和节奏要素特性的理解用各种身体动作做即兴演奏。......

2023-08-16

(二)即兴演奏奥尔夫音乐教学法一直在追求一种儿童自发、自然、自由的音乐活动,而符合这一理念的最合适的音乐活动就是即兴演奏。(四)奥尔夫乐器身体打击乐中使用的我们的身体其实也可以算作奥尔夫乐器,但是最有代表性的还是专门为奥尔夫音乐教学法量身打造的音条打击乐器。而奥尔夫要求音乐剧的音乐由儿童使用奥尔夫乐器现场配乐,有时候甚至要根据剧情发展需要做即兴演奏,所以要求较高。......

2023-08-16

相关推荐