(二)即兴演奏奥尔夫音乐教学法一直在追求一种儿童自发、自然、自由的音乐活动,而符合这一理念的最合适的音乐活动就是即兴演奏。(四)奥尔夫乐器身体打击乐中使用的我们的身体其实也可以算作奥尔夫乐器,但是最有代表性的还是专门为奥尔夫音乐教学法量身打造的音条打击乐器。而奥尔夫要求音乐剧的音乐由儿童使用奥尔夫乐器现场配乐,有时候甚至要根据剧情发展需要做即兴演奏,所以要求较高。......

2023-08-16

(一)节奏音节

节奏音节简单来说就是给固定的节奏命名,不过节奏音节并不是柯达伊的原创,原创出自法国人艾米丽·约瑟夫·契夫(Emile-Joseph Chevé)的节奏读音体系[25],柯达伊后来将此方法纳入自己的教学体系中,并对契夫的节奏读音体系进行了修改和完善。固定节奏音节如四分音符一般发“ta”或“da”的音,八分音符一般发“ti”或“di”的音。给节奏命名是为了能够方便读出节奏、打节奏或者记录节奏。柯达伊的节奏音节相对来说适用于简单的节奏型,对于复杂的节奏型使用起来有一定的难度。而且柯达伊节奏音节是根据匈牙利人发音特点和习惯创造的,在我国幼儿园音乐教育中若想使用此类方法,还是要根据我国语言的发音特点以及幼儿发音的难易度进行一定的调整。

(二)柯达伊手势

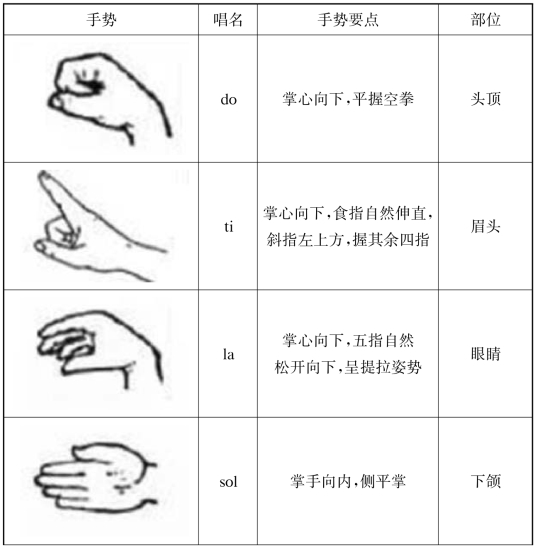

柯达伊手势(Kodály Hand Sign)首创者并不是柯达伊,而是英国著名的音乐教育家约翰·柯尔文(John Curwen,1816—1880)。当时柯尔文使用这个方法是为了教唱诗班的成员更加准确地认识音高。后来,柯达伊把它借鉴到自己的音乐体系中来,并发扬光大。柯达伊手势的基本原理就是根据每个音的音高,作出位置高度和样式均不同的手势,从而把音高视觉化,最常用的7个基本音级的手势如表4-2所示。

表4-2 柯达伊手势

(续表)

注:do音有2个音高,2个音高是八度关系,手势虽然完全一样,但高度不同。

资料来源:https://www.douban.com/note/698500897/?type=collect.

以上7个基本音级do、re、mi、fa、sol、la、ti[26] 的手势是国际公认的柯达伊手势,但是对于变化音级的手势国与国之间还是存在差异的。在中国加入的变化音级的手势是#fa和bsi两个,在韩国除了#fa和bsi还加入了#sol。其他的变化音级如有需要教师可以根据自身情况进行创编来辅助自己的教学。前面提到的《让我们一起准确地歌唱》这部教材就是给教师提供用柯达伊手势指挥二声部歌唱、音准训练的教材。练习时可以不看谱,不使用如钢琴一样的辅助乐器,只要幼儿按照教师的手势歌唱即可。使用柯达伊手势有以下三种功能。

第一,可以用来指导唱旋律。教师可以借助手势让旋律可视化,学习者根据教师的手势把音名唱出来,看着手势歌唱还有一个作用就是培养学习者的“内心听感”。也可以反过来,教师唱音名让学习者做出相应的手势,如果难度再加大的话,教师还可以采用哼唱的方式,让学生把听到的音用手势表示出来,这也是培养学习者内心听感的一个非常好的方法。

第二,可以用来指导唱和声。唱和声对幼儿来说还是有较大难度的,但是发出动听的和声能让幼儿感受到音乐带来的美感。指导唱和声,教师可把学习者分成两个声部,用两手同时分别作出表示不同音高的手势,然后唱不同声部的学习者根据教师的不同手势同时唱出不同音高,做出和声。

第三,可以指导做转调练习。此练习比较复杂,首先要用一只手表现一段旋律的唱名,然后在这段旋律的某一个唱名上,换用另一只手使用其他唱名的手势来表示,这时这两个音的音高其实就一样了,最后按照换用的另一只手所表现的唱名接着演唱,就完成了转调。例如,从C大调转到F大调,假设首先左手用柯达伊手势作出“do、re、mi、fa”的旋律,在左手作出fa的手势后,右手平行作出do的手势,此时fa和do实际上是同样的音高,最后再唱“do、re、mi、fa”实际上唱的是F大调的fa、sol、la、bsi。通过此练习学习者能够感受到转调带来的听觉变化。

(三)移动音符

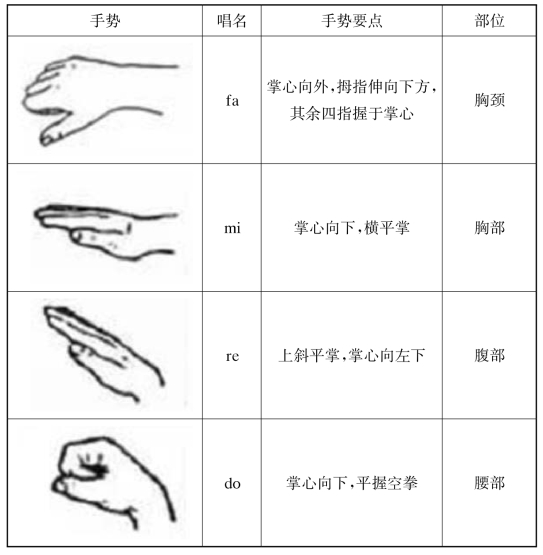

移动音符(flying note),在一根长的棍子或者杆子的一端装上类似音符符头的东西作为教具,在五线谱上移动这个教具,点指五线谱间隙或者线上的音符,让学习者读出来。而当教师连续指向多个音符的时候就变成了旋律,这个旋律可以是事先准备好的也可以是教师即兴创作出来的。对于初学者来说,乐谱可尽量画得大一些。此方法也并非柯达伊的原创,而是柯达伊在一次去法国的旅行中获得的[27]。如图4-1所示。

图4-1 移动音符

资料来源:![]() 2013:109.

2013:109.

(四)手指记号

手指记号指的是借用一只手的五根手指来作五线谱的五条线,而五根手指之间的空隙就代表五线谱的四个间,然后用另一只手去指线或者间,充分利用视觉来训练歌唱的方法。但是注意,因为手上没有谱号,所以在使用这种方法前要提前指定第一个音的唱名。

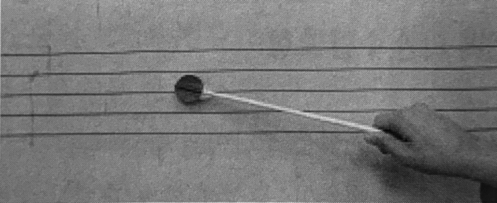

这里需要强调和说明的是,手指记号也不是柯达伊的原创,是借用了圭多的理论。圭多是中世纪意大利的一位修道院僧侣,同时也是一位音乐理论家,其最大的贡献就是确立了唱名体系,即我们熟知和常用的“ut、re、mi、fa、sol、la”[28]。他对音乐教育的另一大贡献就是设计了“圭多之手”,这是为了训练僧侣们的歌唱技巧使用的。柯达伊就参照了“圭多之手”(见图4-2)。

图4-2 圭多之手

资料来源:于润洋.西方音乐通史[M].上海:上海音乐出版社,2001:22.

(五)音柱

音柱是把唱名竖直排列起来,指导音高以及音程的一种方法,其以视觉化的方式呈现每个音的高低以及每个音之间的距离。这里所说的每个音之间的距离指的是半音和全音,所以在画音柱图的时候,半音之间的距离相对全音来说要更近一些,如图4-3所示。“34”和“7 ”因为半音关系所以紧挨着,而全音关系的音与音中间则要有一定的间隔。音柱图画好以后,教师就可以使用指挥棒或其他教具指着音柱图进行歌唱活动的指导了。

”因为半音关系所以紧挨着,而全音关系的音与音中间则要有一定的间隔。音柱图画好以后,教师就可以使用指挥棒或其他教具指着音柱图进行歌唱活动的指导了。

图4-3 音柱图

资料来源:![]() 2013:110.

2013:110.

有关幼儿园音乐活动设计的文章

(二)即兴演奏奥尔夫音乐教学法一直在追求一种儿童自发、自然、自由的音乐活动,而符合这一理念的最合适的音乐活动就是即兴演奏。(四)奥尔夫乐器身体打击乐中使用的我们的身体其实也可以算作奥尔夫乐器,但是最有代表性的还是专门为奥尔夫音乐教学法量身打造的音条打击乐器。而奥尔夫要求音乐剧的音乐由儿童使用奥尔夫乐器现场配乐,有时候甚至要根据剧情发展需要做即兴演奏,所以要求较高。......

2023-08-16

柯达伊音乐教学法在全球的传播得益于其先进的音乐教育理念,其主要内容如下。柯达伊音乐教学法一大特点就是不使用乐器,甚至不提倡使用钢琴。柯达伊希望通过使用自己国家的民谣让学生理解艺术音乐,柯达伊称这些民谣为音乐母语,他认为这是匈牙利人民应该共享的丰富的音乐文化遗产。......

2023-08-16

达尔克罗兹音乐教学法中的核心要素是节奏,所以培养学习者的节奏感是重点。要通过身体动作正确地表现音乐,就需要学习者能够敏感地感受到音乐各种构成要素的变化并对其做出相应的反应,这也是达尔克罗兹音乐教学法的重点。当然,在即兴演奏学习中并不是只能使用身体动作,达尔克罗兹音乐教学法发展到现如今,语言、歌曲、打击乐、管乐器、钢琴都是可以活用的媒介。......

2023-08-16

进入21世纪,关于达尔克罗兹音乐教学法的相关研究仍在进行,在幼儿园音乐教育中的应用也在持续。奥尔夫音乐教学法在我国幼儿音乐教育中颇为常见,相比达尔克罗兹和柯达伊教学法教师也更为熟悉,特别是在打击乐活动中,各种类型的奥尔夫打击乐器被运用于我国幼儿园的打击乐实践活动当中。综上所述,相比达尔克罗兹音乐教学法和柯达伊音乐教学法,奥尔夫音乐教学法更受我国幼儿园音乐教育的青睐。......

2023-08-16

达尔克罗兹音乐教学法是一种借用身体动作、肌肉感觉式的音乐教学法,其核心要素就是节奏。达尔克罗兹认为通过身体表现即使是细微的音乐变化也是可以捕捉到的。最终达尔克罗兹在1921年发布了对其教育理念以及教学法的总结性经典著作《节奏、音乐和教育》[3]。......

2023-08-16

(一)强弱1.强弱的阶段性指导大班要求幼儿能够通过歌唱表现出力度的渐强和渐弱。后期教师可以挑选包含渐快和渐慢的歌曲作品,将速度的渐快和渐慢融入歌唱活动中,真正地通过歌唱去感受这两个要素带来的音乐变化。以《阿里郎》第一乐句的前四个小节为例。(四)节奏1.阶段性指导切分节奏相比中班的十六分音符和附点四分音符构成的节奏型更加复杂,所以将其放在幼儿园的大班阶段开展活动。......

2023-08-16

如教师分别以120拍/分的速度和58拍/分的速度弹奏《小星星》,两种不同速度下给人的听觉感受是完全不一样的。如前所述听到速度120拍/分的《小星星》做欢快的动作,听到58拍/分的《小星星》做悠然自得的动作,能够做到这一点的话就说明幼儿能够辨别音乐快慢的速度要素了。此阶段还可以加入小班幼儿平时生活中常见的一些小动物的声音音色进行分辨,如小猫和小狗的叫声......

2023-08-16

三大音乐教学法都出现在20世纪的前半叶,都有自己的理论背景,其理念有相同之处,更有自己的特色。三大音乐教学法核心理念的不同与其各国的发展背景有直接联系。不只是打击乐器,奥尔夫还将吹奏型乐器竖笛引入自己的教学法中,这与德国深厚的器乐文化底蕴有着直接的联系。......

2023-08-16

相关推荐