最后,从总体来看,省视学整体资格偏低,与部章规定存在较大差距。对省视学之任期,学部没有明文规定。由此来看,省视学法定任期为三年。从中可以看出这一时期省视学的任期情况。任期至少在2年者共2人,即崔炳和孟鹤龄;任期1年者有5人,任期在1年以下者有8人。这说明,直隶省视学任期有一定的稳定性,但是人事变动频繁的现象也不能低估,任期1年及以下者占68.4%就能说明这一点。......

2023-11-16

教育评价的发展历史始终以对教学的评价为发展主线。随着教育评价研究的深化,教育评价的范围逐步扩大,由最初单纯对教学的评价发展到对教师、学校、教育管理人员等的评价。但其评价的核心仍然是教学评价。因此教学评价,即所谓的教育评价是伴随着教育的出现而出现,并伴随教育研究的发展而逐步发展起来的。就教育评价的发展历程来看,主要可以分为以下四个阶段。

1.以测量为标志的第一代教育评价(1900—1930年)

第一代教育评价出现在十九世纪后期至20世纪30年代。英国的高尔顿通过对个体差异的长期研究,于1869年发表了《遗传的天才》一书,揭开了教育测量的序幕。

1879年,德国的冯特在莱比锡首创了心理实验室,使实验心理学家逐步摸索出了一套测量方法,对教育测量的发展产生了积极影响。十九世纪最后十年,各种测量随着心理实验的发展层出不穷:1889年厄恩编制的测验,将能力分为知觉、记忆、联想和运动机能等四种;1892年波尔顿试行记数测验,测量儿童记忆力;1896年艾宾浩斯首先用填充法测量学生智力;1896年皮尔逊改进了他的老师高尔顿的相关系数的计算,在法国数学家布拉维的研究基础上创立了积差相关公式;1897年,美国的莱斯发表了他对20个学校的1600名学生所做的拼字测验的结果,更引起了人们对测验方法的普遍关注,对后来教育测量的发展产生了深远的影响。在这种背景下,1904年,美国的桑代克发表了《心理与社会测量导论》一书,系统地介绍了统计方法和编制测验的基本原理。该书提出了“凡存在的东西都有数量,凡有数量的东西都可以测量”的基本观点,为教育测量学奠定了理论基础,对教育测量学的建设与发展做出了巨大贡献。以后的几年中,诸如比纳—西蒙智力量表、斯坦福—比纳量表等心理测验的日趋定型对教育测量的标准化也产生了极其深刻的影响。

与此同时,社会各个方面的极端测量化也影响到学校教育上来。学校即工厂、学生即原料和产品、教师即加工者,通过“测量”可以检验:学校教学质量的高低、教师工作成效的大小、学生获取知识的多少。所以,这时期评价就是选择测量工具、组织和实施测量、提供测量数据。为此,这一时期被称为“测量”时期。

2.以描述为标志的第二代教育评价(1930—1940年)

第二代教育评价盛行于20世纪30年代到40年代。三十年代以前,现代教育评价的概念尚未形成,教育测量与教育评价几乎是同义语,无论是我国的科举制度,还是西方的心理测验和教育测量,所关心的仅是个体学力状况,追求的是量的大小,而对人的全面了解和把握对学校乃至整个教育成就的评价并未正式提出。

1933年罗斯福实行了“经济的社会化政策”,这一经济政策的实行导致了大批青年没有就业的机会,只能涌向中学。而当时美国的高中课程都是为升大学服务的,于是,中学课程和失业青年的需要之间产生了尖锐的矛盾。为了促进和保证课程改革的进行,美国进步主义教育协会进行了一项课程内容改革的实验研究,从1932年到1940年历经八年完成,史称“八年研究”。为了评价其研究成果,组成了以泰勒为领导的教育评价委员会。通过这场研究,泰勒和他的同事们正式提出了教育评价的概念,即教育评价就是衡量实际活动达到教育目标的程度,测量是它的手段。同时,还提出评价的原则和方法,即“泰勒模式”。“八年研究”实际上宣告测量运动的终结,使人们在思想上和行动上接受了采用教育评价方法来描述教育效果这一观点,形成了一个以“描述”为特征的评价时代。

3.以判断为标志的第三代教育评价(1940—1970年)

第三代教育评价出现在20世纪40年代末50年代初,到70年代。1957年,苏联第一颗人造卫星上天使美国大为震惊,促使美国投入大量的人力和财力进行大规模的教育改革,从而对教育评价也提出了新的要求。政府十分关注教育评价的开展,民众也迫切要求对学校的办学成效进行鉴定和报告,使教育评价成了官方和民间共同关心的课题。

1963年,克龙巴赫发表了一篇题为《通过评价改进课程》的文章,1967年斯克里芬发表了《评价方法论》。他们一方面对原先的评价理论与方法提出质疑,同时对评价理论与方法进行了更广泛和深刻的研究和开拓。他们认为评价不仅要以目标为中心,而且更要注重对决策的评价。也就是说,评价者不仅要关心课程制定者规定的目标,检验这些目标达到的程度,更应注意对目标的合理性的判断,关心所作的决策和决策的依据。1967年,斯泰克发表了《评价的面貌》一文,肯定了判断是评价的两大基本活动之一,同时提出了一个完整的、包含描述与判断两个方面的评价模式。这样,判断就成了第三代教育评价的标志。正如著名教育评价专家顾巴所说的:“60年代或者更确切地说1967年以后,判断成了第三代评价的标记。”

4.以同构为标志的第四代教育评价(1970年至今)

20世纪80年代,由美国印第安纳大学教育学院枯巴(Egong Guba)教授和维德比尔大学高等教育学院副教授林肯(Yvonna Session Lincoln)创立了“第四代教育评价”理论。“第四代教育评价”的初步思想最早出现在他们合写的《有效的评价》(1981)和《自然主义的研究》(1985)两篇重要文章中。经过几年的潜心研究,1989年他们出版了名为《第四代教育评价》的专著。在这本书中,枯巴和林肯较为系统地阐述了这种新理论的基本观点和理论构架。“第四代教育评价”理论提出后,在美国引起了很大的反响,整个教育界几乎都为之震动了。主要内容包括以下三点。

一是“共同建构”后的双方交互。把评价看作是所有参与评价活动的人们,特别是评价者与评价对象双方交互作用、共同建构统一观点的过程,评价结果也是其双方交互作用的“产物”。

二是“共同建构”后的平等交互。提倡在教育评价中形成“全面参与”的意识和气氛。主张让参与的评价所有人都有机会发表自己的意见,并要求评价者在评价中充分尊重每个人的尊严、人格与隐私,所有参与评价的人都应是平等、合作的关系。

三是“共同建构”后的价值差异。他们提出在评价中存在“价值差异”。认为,参与评价的人们的价值观是各不相同的、价值标准是存在差异的。这种“差异”观点将纠正传统评价理论价值是一致的、单一的观点。第四代教育评价观点的提出,在全世界教育领域中产生了很大的反响。至今我国教育评价工作也一直在沿用此观点。

(二)具体研究方法在学生评价中的应用

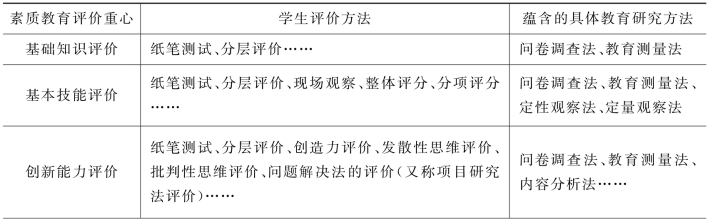

学生评价的不正常现象及导致的严重后果。注重应试科目的评价、忽视其他科目的评价,注重书本知识的评价、忽视其他目标的评价,注重书面形式的评价、忽视其他形式的评价,注重易量化的评价目标、忽视不易量化的评价目标,注重死记硬背、忽视能力培养,注重终结性评价、忽视形成性评价,注重分数与名次、忽视起点与进步。这是目前学生评价的不正常现象,由此导致的严重后果是学生缺乏创新能力、实践能力,埋没了杰出人才。为改变目前学生评价的不正常现象,国家提出了素质教育的思想和方向,素质教育的学生评价重心应该是基础知识、基本技能、创新能力和实践能力[33]。

素质教育评价重心、学生评价方法及其中蕴含的具体教育研究方法如表2-12所示。要开展围绕上述评价重心的学生评价不可避免地运用了具体的教育研究方法。教育研究中运用具体教育研究方法时要注意的事项,在运用具体教育研究方法于学生评价中也同样要遵循。由此可见,教师熟悉或掌握了具体教育研究方法将有助于对学生进行更客观、公正的评价,促进其更好地发展。

表2-12 素质教育学生评价与具体教育研究方法

续表

(三)具体教育研究方法在教师教学评价中的应用

在教师教学评价中应用的主要具体教育研究方法有定性观察法、定量观察法、教育测量法和问卷调查法。

定性观察法、定量观察法主要用于课堂教学的评价。在目前流行的课堂观察实践中,专家们提倡教师开发适合教师自己的课堂观察量表,因此,深入了解定性观察法、定量观察法,对基层学校教师而言就显得十分必要了。

以下以《2012—2013学年上学期九年级化学全市质检后教学诊断书》(案例2-17)为例,具体说明具体教育研究方法在教师教学评价中的应用。编制此“教学诊断书”的思路是:有效教学的基础来自精细化的教学质量分析(即教学诊断),而精细化的教学质量分析则是建立在科学命制测试卷的基础上[34]。“教学诊断书”由测试卷各主要统计量、均分描述统计量及教学目标达成度评估、某教学班多组均分差异检验(F检验)结果及教法改进建议、影响该教学班学业成绩的可能因素分析、新学期应重点关注的教学行为建议共五部分组成。第一、第二部分运用了教育测量法中的描述统计,第三部分运用了教育测量法中的推断统计,第四部分涉及问卷调查法,第五部分涉及课堂观察,运用了定性和定量的观察法。此例,再次证明教师熟悉或掌握具体教育研究方法不仅有助于教育研究的开展,也有助于日常教学行为的改进。

(四)具体教育研究方法在教科书评价中的应用

新课程实施以来,随着中小学教材审定制(即“一纲多本”政策)的深入贯彻,过去在我国长期占主导地位的学科中心课程将被彻底加以审视和重构,课程多样化及相应教材多样化的时代已经来临。这就引发了一个问题:面对着多套教材,如何科学地分析评价教材质量,鉴定教材的价值和可用性、适用范围和对象,以便对教材的选择、使用和推广做出科学的决策,这是各级行政领导、校长、教师和学生家长都关心的新问题,具备教科书评价的基本常识和技能也成了教师继续教育的内容之一。

在教科书评价中使用的工具有两大类:一类是用于进行静态分析的记录表,一类是用于收集动态资料的访谈提纲、课堂观察记录(检核表)和调查问卷等。静态分析中普遍运用的具体教育研究方法是内容分析法,而在收集动态资料时运用的具体教育研究方法是访谈法、观察法、问卷法等[35]。

有关教育科研方法与实用案例分析的文章

最后,从总体来看,省视学整体资格偏低,与部章规定存在较大差距。对省视学之任期,学部没有明文规定。由此来看,省视学法定任期为三年。从中可以看出这一时期省视学的任期情况。任期至少在2年者共2人,即崔炳和孟鹤龄;任期1年者有5人,任期在1年以下者有8人。这说明,直隶省视学任期有一定的稳定性,但是人事变动频繁的现象也不能低估,任期1年及以下者占68.4%就能说明这一点。......

2023-11-16

1901年,清政府颁布兴学令后,直隶各地掀起创办新式教育的热潮。同时,学校司督办严修转任学务处督办。总体来看,提学使司成立前,直隶省不论是在省级教育行政体制改革方面,还是办新式教育方面,已做了诸多有益的尝试与探索,积累了丰富的管理经验与办学经验。卢靖就任提学使后,设立直隶提学使司。那么,直隶提学使司成立后是如何“行政”的?与之相关的是,当前学界一致认为“直隶是清末教育改革的先进省”[4]。......

2023-11-16

办好农村教育,是各级政府的一项重要职责,也是各级党委加强对农村工作领导的一个十分重要的方面。地方各级政府和国务院各有关部门都要从实践“三个代表”重要思想和执政为民的高度,把加强农村教育工作摆上重要议事日程,并且结合本地区、本部门实际,制定规划,组织实施,督促检查,狠抓落实。中央要进一步增加对困难地区农村教育的转移支付。规定国家实行九年义务教育。......

2023-10-31

首因效应首因效应是指评价者对被评者最先获得的印象,影响人们对同一人或事物全面了解的心理现象。在教育评价中,首因效应在一定程度上影响评价者对评价对象的正确评价。......

2023-11-23

综上所述,有关清末提学使司的研究已取得了丰硕的成果。已有研究大都采用中央或地方政策文本,而缺乏挖掘提学使司运作过程、职能活动开展、提学使司推进地方教育事业等方面生动的一手史料。鉴于以往成果存在的一些问题,有必要从学理上重思如何研究清末提学使司。尽管在已有研究中也有采纳“综合性研究取向”的,但对上述问题关注不够。鉴于此,本研究拟从“整体贯通”的视角考察提学使司。......

2023-11-16

我们从公平理论中可以得到这样的启示:只有客观、公正,一视同仁,不带任何个人偏见、好恶的教育教学评价,才能有效地发挥其激励功能。对学生的评价也应该遵循奖惩结合、以奖为主、以惩为辅的原则,以便实现其激励功能。......

2023-11-05

指收集的评价信息要能反映评价目的、评价准则和标准所规定范围内的全部信息,不能有任何方面的缺漏。指收集到与评价对象的实际状态相一致的信息。将各评价者取得的信息资料,在规定的时间内汇集归口,初步理出类别。普罗沃斯主张采取小组讨论的方式,强调达成共识的必要性。这要求评价组织者对汇总的各级评价结果进行定性、定量分析,形成评价意见。......

2023-11-23

在沙漠公路路面使用性能评价中,所用的路面使用性能评价指标就是上述六个,目前尚处于探索阶段,有理由认为可能存在没有被用到但很关键的指标,因此,进行灰色理论分析是可行的。在沙漠公路路用性能评价中,评价指标越不均衡,用规范评价方法得出的结果越不可靠。表6-38 阿和沙漠公路路面性能综合评价结果......

2023-09-22

相关推荐