麻疹是由麻疹病毒引起的急性全身发疹性传染病。麻疹是传染性最强的传染病之一。在推广麻疹疫苗接种之前,交通发达、人口密集的大城市中常发生麻疹流行;在推广疫苗接种后,这一现象得到显著改善。世界各地麻疹流行的差异与麻疹疫苗常规免疫的覆盖率有着密切的关系。在实施广泛的免疫接种之前,麻疹是儿童的常见病,90%以上的人在20岁之前受到过麻疹病毒的感染。目前,WHO已经将麻疹列为继天花、脊髓灰质炎后下一个拟被消灭的传染病。......

2023-08-13

1 病原体

甲型肝炎病毒(HAV)呈球形,直径27~28μm,无包膜,为二十面体衣壳结构。虽然人类似乎是HAV的唯一自然宿主,但许多非人灵长类动物(黑猩猩、狨猴、猕猴)对HAV感染也极为敏感。HAV基因组由单链正股RNA组成,全长约7.5 kb。根据基因组序列的差异,可将HAV分为四种基因型。HAV只有一种血清型,来自不同地理区域的HAV分离株可被HAV的多克隆抗体或HAV的单克隆抗体中和。虽然之前HAV被归类于肠道病毒属,但是由于它有几个独特特征,能够将其与其他肠道病毒区分开来,所以HAV现在已被归类于单独的一个属,即嗜肝RNA病毒属(Heparnavirus)。

HAV在体外抵抗力较强,可以在粪便和环境表面存活数周。HAV对热或低pH值具有较强的耐受性,在室温下耐干燥性也很强,对低浓度游离氯或次氯酸盐同样耐受。许多常见的消毒化学品包括次氯酸钠(漂白剂)和含有23%盐酸的季铵盐制剂都可以将HAV灭活。巴氏消毒法(60℃,1小时)只能将HAV部分灭活,食物中的HAV在经过85℃以上高温加热1分钟后就会完全失活。HAV在细胞培养中需要很长的适应期(达1个月),且很少产生细胞病变。

2 临床表现和致病机制

HAV感染可引起急性或无症状感染,极少引起慢性感染。但国内外有报道称,对于免疫功能低下或免疫功能不全者,HAV可引起慢性携带。HAV感染起病急,有畏寒、发热、全身乏力、食欲缺乏、厌油、恶心、呕吐、肝区痛、腹泻等非特异性症状,在黄疸期自觉症状可有所好转,发热减退,但尿色继续加深,皮肤、巩膜出现黄染,此时可伴有肝大,有压痛及叩击痛。在恢复期,黄疸逐渐消退,症状减轻甚至消失,肝、脾回缩,肝功能也逐渐恢复正常。此外,胆汁淤积型甲型肝炎患者会经历持续性黄疸,并伴有瘙痒。其他非典型临床表现包括免疫系统、神经系统、循环系统方面和肾外肝炎等均比较罕见。关于甲型肝炎的发病机制,目前认为是多种因素综合作用的结果,包括HAV感染后导致血氨及其他毒性物质的蓄积、氨基酸代谢失调等。

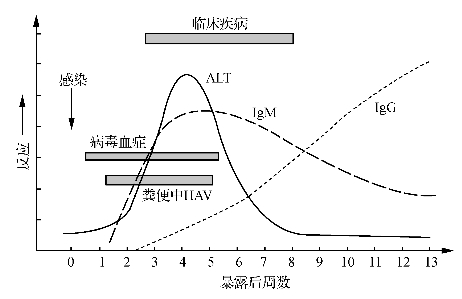

如图5-1所示,甲型肝炎的潜伏期为15~45天,平均30天。在感染过程中,病毒在肝细胞内复制,并经胆汁排泄,临床症状出现前2周内粪便中的病毒浓度最高。大龄儿童和成人患病后1~3个月内粪便中仍可检测到HAV RNA。流行病学研究表明,在发病前两周内粪便排毒最为严重,传染性也最强,而患甲型肝炎的儿童和成人在黄疸出现后1周其实并不具有传染性。

大多数6岁以下的甲肝患儿通常无典型的临床症状或者仅有轻度、非特异性临床表现。此外,在HAV感染的儿童中,黄疸也不常见。然而,大多数感染HAV的青少年和成人都会表现出典型的体征或症状。临床资料也显示,甲型肝炎住院病例的比例随年龄的增长而增加,年龄在5岁以下的儿童占20%,60岁以上者可占50%左右。

(来源:美国疾病控制与预防中心网站www.cdc.gov/ncidod/diseases/hepatitis/slideset)

3 诊断

甲型肝炎在临床上与其他形式的急性病毒性肝炎几乎无异,因此需要使用特异性的检测方法进行HAV抗原或抗体检测。一般来说,HAV感染后,在临床症状出现前5~10天即可在患者血清中检测到HAV的IgM抗体,该抗体水平在两周左右达到高峰,并持续到感染后6个月内,直至下降到检测不出的水平(图5-1),因此,IgM抗体可作为HAV近期感染的血清学证据。HAV IgG抗体产生较晚,宿主感染HAV后HAV IgG抗体可终身存在,作为病毒曾经感染的证据,并意味着机体对HAV感染具有保护作用。尽管一些商用试剂盒可以检测总的抗-HAV(IgG和IgM),但其对急性感染的诊断没有帮助,总抗体测定更多地用于流行病学调查或者用于确定对HAV感染的易感性。

甲型肝炎患者肝功能检测可表现为血清胆红素和血清转氨酶升高。血清转氨酶包括丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶和γ-谷氨酰转肽酶。AST和ALT水平的升高可能在临床症状发作前一周或更长时间就已出现。血清胆红素和ALT水平通常在发病后2~3个月恢复正常。

检测HAV抗原的方法通常只限于实验室,细胞培养费时费力且还会导致病毒变异,目前一般采用免疫检测方法检测粪便、进行细胞培养和检测某些环境标本中的HAV抗原。PCR扩增HAV RNA是检测粪便、血液、细胞培养或环境样品中的HAV最敏感的手段,但是由于这些检测技术对检测环境和检测人员有较高的要求,所以在实际工作中较少使用。

4 流行特征

甲型肝炎仍然是世界上一种重要的传染病(图5-2)。感染HAV的人包括急性期患者、亚临床感染者和隐性感染者,都是HAV的主要传染源。HAV的主要传播途径是粪-口途径。此外,由于HAV在环境中可以保持传染性,所以同源疾病暴发和零星疫情可能是由于暴露于粪便中被污染的食物或水所致。例如,1998年,在中国上海,由于食用被HAV污染的毛蚶且烹饪毛蚶时未达到杀灭病毒的温度,超过300 000名年轻人因感染HAV而生病。甲型肝炎通过血液传播罕见,多是因为在病毒血症期输血或由献血者的血液相关制剂引起的。此外,通过血浆制备的凝血因子浓缩物(因子Ⅷ、因子Ⅸ)也可能参与了甲型肝炎的传播,因此,经常使用血浆来源凝血因子的人感染HAV的风险可能会增加。母婴垂直传播罕见。

HAV的传播和流行与当地的卫生、生活条件等发展水平密切相关,贫困的社会经济条件极易导致HAV感染和流行。在高流行地区,如非洲、亚洲、中美洲和南美洲的部分国家和地区,几乎所有成年人在10岁之前就感染过HAV。而在希腊、中国台湾及其他部分地区、意大利,由于过去几十年间卫生条件的显著改善和生活水平的提高,HAV感染率显著下降。然而,HAV感染还是会发生在大龄儿童和成人身上,并且由于老年人有症状感染的可能性更大,所以导致肝炎患病率也会增加。在美国、加拿大、西欧国家、澳大利亚和其他发达国家,HAV感染率较低。值得注意的是,当这些国家的居民前去有中高等感染性的国家旅行或工作时,感染甲型肝炎的危险性就会增加,而且感染风险会随着在这些国家停留时间的延长而加大。

图5-2 甲肝病毒感染全球分布情况

(来源:美国疾病控制与预防中心网站www.cdc.gov/ncidod/diseases/hepatitis/slideset)

5 预防和控制

疫苗接种是预防HAV感染的主要手段。常用的甲型肝炎减毒活疫苗和灭活甲型肝炎疫苗均具有高度免疫原性。已证实只要按照免疫程序进行疫苗接种,儿童、青少年和成人体内就会产生高水平的保护性抗体。而且有研究表明,接种疫苗后达到保护水平的HAV抗体可以持续存在至少20年。因此,如果在适宜目标人群中达到高疫苗覆盖率,彻底消除HAV传播是可以实现的。需要指出的是,当体内已经存在HAV抗体时,进行疫苗接种可能会导致疫苗的效力降低。考虑到母亲是HAV IgG抗体阳性且分别在2、4和6月龄时接种了疫苗的婴儿最终抗体浓度和血清抗体阳转率似乎都有所降低,所以目前可用的HAV疫苗被批准用于1岁以上的儿童。

疾病主动监测和监测数据的分析非常重要,有助于有针对性地制订甲型肝炎疫苗接种计划,并评估其有效性。为了预防和控制社区范围内甲型肝炎的暴发流行,建议对HAV感染的高危人群以及因HAV感染可能导致病死率显著增高的人群使用甲型肝炎疫苗,通常建议1岁及以上儿童进行常规疫苗接种。此外,建议接种疫苗的高危人群还包括准备去HAV感染高流行国家旅行或工作的人员、吸毒者(注射和非注射)、男男性接触者、与HAV感染灵长类动物接触的人员、研究HAV的实验室工作人员和患有凝血因子障碍的患者。需要提出的是,建议对慢性肝病患者也接种HAV疫苗,因为甲型肝炎会显著提高这些患者的病死率。对于食品加工人员,不推荐例行接种甲肝疫苗,因为职业不会增加他们的感染风险。但是,食品加工人员如果感染HAV,就有可能将HAV传染给其他人。

甲型肝炎免疫球蛋白可作为预防措施提供短期保护,使机体免受HAV感染。甲型肝炎免疫球蛋白可用于暴露前预防,特别是针对准备去HAV感染中、高流行国家旅行的1岁以下儿童,因为甲型肝炎疫苗还未被授权用于该年龄组。在普及甲型肝炎疫苗接种后,甲型肝炎免疫球蛋白主要用于未接种HAV疫苗的人进行暴露后预防。对于未接种过疫苗的甲型肝炎患者家人、与甲型肝炎患者有性接触者、与甲型肝炎患者一同吸毒的人等高危人群,应尽快进行单次肌肉注射甲型肝炎免疫球蛋白。对于食物加工人员,如果确诊为甲型肝炎,同一机构的其他未接种HAV疫苗的食物加工人员也应接受甲型肝炎免疫球蛋白注射。由于不太可能传播给顾客,所以通常不建议向顾客提供甲型肝炎免疫球蛋白注射。需要提醒的是,如果甲肝疫苗和甲型肝炎免疫球蛋白同时给药,二者的注射部位应该有所不同。

甲型肝炎的其他防控措施还包括注意个人卫生和环境卫生。完全灭活食品中的HAV需要加热至85℃以上,并至少持续1分钟;或者使用1∶100稀释的家用漂白剂或含有季铵的清洁剂进行消毒。虽然在发达国家和地区,卫生条件和社会经济条件的改善被认为是导致20世纪60年代中期至90年代中期甲型肝炎发病率下降的原因,但这些条件的改善并没有彻底根除HAV的传播和流行,也不大可能进一步降低甲型肝炎的发病率。

有关传染病流行病学的文章

麻疹是由麻疹病毒引起的急性全身发疹性传染病。麻疹是传染性最强的传染病之一。在推广麻疹疫苗接种之前,交通发达、人口密集的大城市中常发生麻疹流行;在推广疫苗接种后,这一现象得到显著改善。世界各地麻疹流行的差异与麻疹疫苗常规免疫的覆盖率有着密切的关系。在实施广泛的免疫接种之前,麻疹是儿童的常见病,90%以上的人在20岁之前受到过麻疹病毒的感染。目前,WHO已经将麻疹列为继天花、脊髓灰质炎后下一个拟被消灭的传染病。......

2023-08-13

即对传染病采用流行病学的研究方法进行分析探讨,以认识传染病的流行特征,最终目的是制定有效的预防措施和控制传染病。但由于传染病具有上述基本特征,传染病与非传染病的流行病学意义不同,主要表现在如下几个方面。虽然不同传染病感染后的免疫水平和持续时间有很大差异,但其免疫保护力是传染病流行病学研究中必须考虑的一个重要因素。......

2023-08-13

在人类与传染病做斗争的过程中,人们不断总结经验,逐步认识并研究传染病及其流行规律,并提出了一系列预防和控制措施。随着人类应对传染病的需求增加及人们对传染病及其流行规律认识的加深,传染病流行病学应运而生。1历史上重大传染病流行的记载1.1雅典瘟疫雅典瘟疫是最早一次有文字记载的瘟疫。这场重大传染病造成了非常惨重的后果,包括军队的损失。鼠疫是由鼠疫杆菌引起的一种传染性极强、危害性极大的流行性传染病。......

2023-08-13

传染病流行病学通过研究人群中传染病的发生规律,从而制定相应的策略和措施来预防和控制疾病,在此过程中,需要借助不同类型的流行病学研究方法。传染病流行病学的研究方法包括观察法、实验法和数理法等,其中以观察法和实验法为主。观察法与实验法的最大区别在于是否有人为干预措施。传染病流行病学个案调查病例一般为传染病患者。它是临床医学和流行病学的一个重要连接点。......

2023-08-13

人体吸入飞沫核后,如果结核杆菌没有被及时消灭或清除,可能造成三种后果:第一,演变成活动性感染;第二,演变成潜隐感染,在宿主体内终身存在;第三,在初次感染数月或数年后发病。......

2023-08-13

无症状的感染者是HIV流行难以控制的重要原因。病毒阳性而抗体阴性的HIV感染者是更危险的传播者,早期和晚期AIDS患者比较多见。我国HIV感染者经性传播约占6.6%。一些大中城市吸毒人群的HIV感染上升较快。母婴传播在HIV流行的各国均存在,但不是主要传播途径。此外,卫生保健和实验室的工作人员因为接触HIV患者的血液或标本,也有感染HIV的风险。对于经皮肤或黏膜暴露于HIV感染物的工作人员,建议使用一个疗程的抗反转录病毒药物进行预防。......

2023-08-13

1病原体乙型肝炎病毒属嗜肝DNA病毒科,主要在肝脏中进行复制。虽然没有发现亚型之间的临床差异,但是它们在地理分布上有所不同,这对流行病学研究十分重要。在黄疸型肝炎患者中,黄疸通常在发病后1~2周内出现。既往的研究还证实,HBV DNA在慢性感染过程中能够与宿主的基因组发生整合,从而促进慢性乙肝相关肝硬化、肝癌的发生发展。患病年龄是决定HBV感染疾病进程的主要因素。......

2023-08-13

结核杆菌是结核病的病原体,属于分枝杆菌,主要包括牛分枝杆菌、田鼠分枝杆菌和非洲分枝杆菌。这种原发性耐药通常出现在被耐药结核病患者传染的患者身上。继发性耐药是指抗结核药物治疗开始时结核病患者感染的结核杆菌对抗结核药物敏感,但在治疗过程中发展成耐药。在临床上可以通过对不同患者体内病毒体载量的估计进行科学的治疗,以规避继发性耐药的发生风险。潜隐感染患者只使用INH不会因抗生素选择而产生耐药菌株的发生风险。......

2023-08-13

相关推荐