某些电介质在沿某一方向上受到外力的作用而变形时,内部会产生极化现象,同时在其表面上产生电荷,当外力去掉后,又重新回到不带电的状态,这种现象称为压电效应。下面就以石英晶体的压电效应为例进行介绍。横向压电效应时,当石英晶片受到y方向的拉伸力时,产生的电荷q12正比于作用力Fy,极性与纵向压电效应时相反。其中,d11是石英晶体的压电常数,它是衡量材料压电效应强弱的参数。......

2023-06-22

“不应为”律因缺乏明确性的成立要件,产生了法律解释扩大化的风险。由于“理不可为”的范围极为广阔,因而行为被入罪的可能性也大大增加。从理论上来说,概括性的规定确实带来了一种极易构陷人入罪的可能性,换言之即擅断滥刑的风险。从唐代至清代,皆以特别“不应为”律的形式,将对“不应为”律正条的数十条法律解释附在疏议与条例之中,再加上“不应为”律的概括性特征,引发了对于法网严密、罗织入罪的担忧。

中国自古就有反对罗织严密法网的观点。老子认为:“天下多忌讳,而民弥贫;民多利器,国家滋昏;人多伎巧,奇物滋起;法令滋彰。盗贼多有。”[55]北魏太武帝曾诏曰“刑网大密,犯者更重”[56],孝文帝诏曰“治因政宽,弊由纲密”[57]。黄宗羲曾言:“法愈密而天下之乱即生于法之中,所谓非法之法也。”[58]可见,今人痛陈的弊端,古人并非没有警惕。汉代已有官员就该风险而示警,历代也不乏反对之声。《汉书》中便有大臣对“首匿、见知纵、所不当得为之属”的罪名“或颇言其法可蠲除”[59]。唐代官员赵冬曦亦曾上书呼吁:“不应得为而为之类,皆勿用之。”[60]明清时也曾有精于律学者为此示警。

此外,历代司法者、律学家以及从事司法相关职业者,都有可能提出基于自身见解的适用建议。宋代曾有相关记载。宋慈在《洗冤录》中曾提出过建议,认为若有人针灸致死,可以“不应为”律问罪医者:“须勾医人验针灸处,是与不是穴道,虽无意致杀,亦须说显是针灸杀,亦可科医不应为罪。”[61]前文提及的南宋官员胡太初针对当时民间兴起的告讦之风,可以借“不应为”律来惩戒、警示。明代虽然删掉了近半数的唐宋律中的特别“不应为”律,但是却有不少律学者对“不应为”律的司法适用,提出了很多建议。《大明律集解附例》之中,在纂注和备考中,共有31条适用“不应为”律的律注。

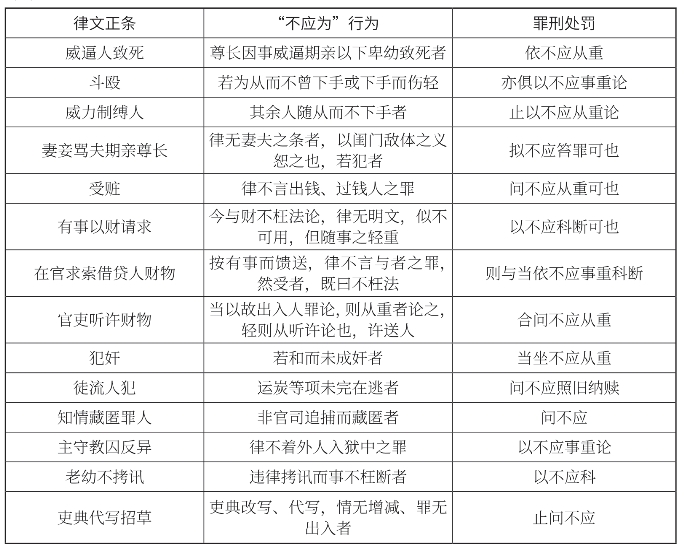

表4—2 《大明律集解附例》中“不应为”律的适用律注

续表

虽然这些律注没有被纳入官修条例,不具备直接的法律约束力,在司法实践中的效力也不稳定,但是《大明律集解附例》对于《大清律例》的编修影响很大,很多纂注和备考中的律注,被《大清律例》直接沿用。

不过,法律解释扩大化的风险,在不同的时期有不同的情况。唐代首次以特别“不应为”律作为律典补充,其后宋律沿袭,在适应社会变化的基础上,仅增加了一条,并未大肆将“不应为”律扩大化解释。明代更为克制,较之唐宋律,官修条例中特别“不应为”律减少了近一半。克制的例外出现在清代,《大清律例》不仅将明代条例中的特别“不应为”律几乎皆予以承袭,还将《大明律集解附例》中很多纂注、备考中的私家律注意见予以采纳,在数量上达到顶峰。可以看出,由于“不应为”律自身的局限性,会导致法律解释扩大化的风险。这种风险的控制,有赖于立法者的警觉与克制。

有关中国古代“不应为”律研究的文章

某些电介质在沿某一方向上受到外力的作用而变形时,内部会产生极化现象,同时在其表面上产生电荷,当外力去掉后,又重新回到不带电的状态,这种现象称为压电效应。下面就以石英晶体的压电效应为例进行介绍。横向压电效应时,当石英晶片受到y方向的拉伸力时,产生的电荷q12正比于作用力Fy,极性与纵向压电效应时相反。其中,d11是石英晶体的压电常数,它是衡量材料压电效应强弱的参数。......

2023-06-22

显然,亦A亦B式的第二个特点,在《乐记》的这些论述中得到了很好的展示。或者说,借助亦A亦B式,《乐记》很好地表达了它的艺术和谐思想。亦A亦B,同样成了中和之美的有效表现形式。......

2024-03-24

大数定律阐述了大量随机现象平均结果的稳定性,即在随机现象大量重复出现时,偶然性的相互抵消几乎成为必然,随着试验次数的增多,事件发生的频率逐渐稳定于某个常数。保险领域的大数定律的基本含义是,当同质的风险单位数量越多,实际损失的结果会越接近从无限风险单位数量中得出的预期损失。依据大数定律,随着观测样本的增加,对均值的相对偏差就会越小,即样本数量越大,对预期损失的估计波动就越小。......

2023-08-11

在各类损害赔偿项目中,有关医疗费、鉴定费的确定争议很少,以受害人实际支付为准,法院一般要求被告全额赔偿该两项费用。精神损害赔偿金之确定则存有争议。在样本案件中,法院支持了14个案件的后续治疗费赔偿请求。这种处理办法减少了损害赔偿范围的不确定性,但对原告稍显不利。这就需要一定的标准了,即需要考察影响损害赔偿范围确定的相关因素。......

2023-10-15

孔子于乡党,恂恂如也,似不能言者。孔子在本土乡里非常恭顺,好像不大会讲话的样子。乡党与宗庙朝廷分别代表了私事和公事两种场合,这里主要记述了孔子在不同场合言行举止的不同表现。本乡人举行驱逐疫鬼的仪式,孔子必定穿上朝服站在东边的台阶上。让老人先走反映孔子尊敬老人,待人有礼。表现了孔子时时处处以君子的标准要求自己,使自己的言行符合礼制。只有接受祭肉时行拜礼,表现了孔子对祖先的恭敬。......

2023-10-21

1)封闭性封闭性是单位模式下城市空间最直观的表现,突出展现为大院和围墙的广泛分布。进入单位空间需要相应的身份许可,要求最严的当属军事单位和部分特殊单位。封闭性的存在导致单位之间以及单位对城市的独立性。这是单位模式下城市空间中生活区的最大特点。3)静态性单位模式下的空间静态性表现在物质和社会两个方面。......

2023-07-22

将它们统一称为法律解释,既不利于对司法实践活动的清晰描述,也不利于为之提供不同的方法论准则。[46]这里即试图通过批判读者反应论与客观含义说,来维护那种认为作者意图决定文本含义的传统观点,并将法律解释的目标明确为:以更为准确的表述复现作者试图通过文本向读者所传达的意思。......

2023-08-07

作为艺术之一的舞蹈艺术,是由各个不同种类、不同样式、不同风格的舞蹈所组成的。如各种健身舞、韵律操、中老年迪斯科、冰上舞蹈、水上舞蹈以及我国传统武术中的舞剑、舞刀等。又称情节舞蹈,其主要艺术特征是通过舞蹈中不同人物的行动所构成的情节事件来塑造人物,表现作品的主题内容。......

2023-11-21

相关推荐