按照唐君毅先生的论述,中国哲学史中的“理”之意涵共分为六义,分别是“文理之理”、“名理之理”、“空理之理”、“性理之理”、“事理之理”、“物理之理”。[1]而首要的“文理之理”便是礼治之理。《礼记·乐记》有云:“礼也者,理之不可易者也。”儒家将礼治之理看作“制割大理”,荀子认为“礼义文理之理”乃是真正之理、大理。而后数千年之中,礼是天地之序,一直都是中国文化最重要的内容之一。......

2023-08-12

礼不仅包含着作为家族秩序、社会道德共识的一面,也包含着维护等级秩序的一面。《资治通鉴》有云:“天子之职莫大于礼,礼莫大于分,分莫大于名。”礼是关于天人关系、伦常关系、等级秩序的系统,蕴含着尊卑有别之观念、名分关系之思想和等级制度之秩序,衍生出了维护尊卑等级的一系列外在规范。而仪制就是其中的一部分。司马光在论述“礼”、“分”、“名”的关系之时,运用了递进式的逻辑将礼纪朝纲,君臣有别,匡正公、侯、卿、大夫名分三个内涵,分步阐释出来。而仪制这样的外在规范,目的就在于助人“辨贵贱,序亲疏,裁群物,制庶事”,以维护“天子统三公,三公率诸侯,诸侯制卿大夫,卿大夫治士庶人”这样的“贵以临贱,贱以承贵”之等级结构。仪制是礼治中非常重要的区分等级的手段。仪制之“理”则在于服从仪制所标识的等级秩序,其中“理不可为”者便是紊乱纲纪,以下犯上。自唐至清,可以看到“不应为”律也被用于规制对违背仪制规则的行为。以《大清律例》中的“冲突仪仗”条为例。

冲突仪仗(凡车驾行幸之处其前列者为仪仗,仪仗之内即为禁地。)凡车驾行处,除近侍及宿卫护驾官军外其余军民并须回避。冲入仪仗内者,绞。(系杂犯准徒五年。)若在郊野之外,一时不能回避者,听俯伏(道旁)以待(驾过)。其(随行)文武百官,非奉宜唤,无故辄入仪仗内者,杖一百。典仗护卫官军故纵者,与犯人同罪;不觉者,减三等。

若有申诉冤抑者,止许于仗外俯伏以听。若冲入仪仗内而所诉事不实者,绞。(系杂犯,准徒五年。)得实者,免罪。军民之家纵放牲畜,若守卫不备因而冲突仪仗者,(守卫人)杖八十。冲入紫禁城门内者,(守卫人)杖一百。(其纵畜之家,并以不应重律论罪。)[19]

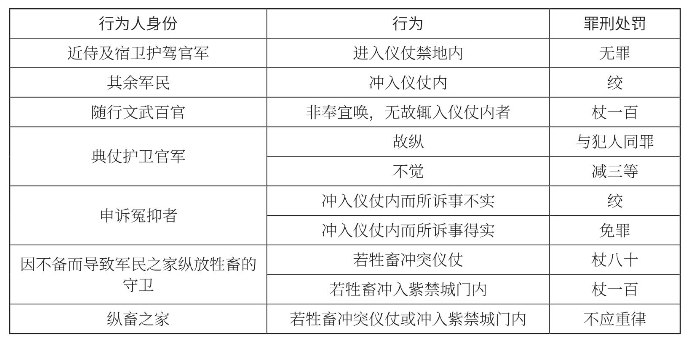

此条所规范的行为主体是广泛的臣民,这一类行为的罪刑详情见下表:

表3—1 《大清律例》“冲突仪仗”条罪刑详情表

由上可知,冲突仪仗的不同主体罪行轻重有别,所受的刑罚处罚不尽相同。唯一能得到豁免的,是闯入仪仗内申诉冤抑且冤屈属实的民人。罪行最重者,是擅闯仪仗的普通军民,包括为申诉冤抑但冤屈不实者。最高可处以绞刑。其次是护卫仪仗的官军,若是故意放纵人冲突仪仗,则与擅闯者同罪;若是出于疏忽,减三等处罚。随行官员不经传召也不得擅入,若是自行闯入仪仗禁地内,处以杖刑一百。若是军民没有管领好所养的牲畜,导致牲畜冲突了仪仗,失职守卫官军会被处以杖刑,而纵畜之家依照“不应为”重律处罚。

由此可推知此律条中的逻辑所在。在中国古代的礼治文化中,礼以仪式化的外在形式表现出来,出现了各种仪制规范。君主的车马仪仗是礼仪中规定严格的部分之一。君主出行要摆设仪仗,从车驾级别、旗帜、盖、幡、伞、乐器等配置都有着严密的规定,以显示天子至高无上的地位。而出行时,这些标识着皇权的仪仗,也就成了不可侵犯的禁地。臣民需要怀着敬畏之心主动避让。可见“冲突仪仗”条所蕴含的具体之“理”是指,在圣驾出行之时,其余人等须避让不得冲撞冒犯。根据此条,但凡天子车驾所经过的地方,车架前列即为仪仗,而仪仗之内属于禁地,只允许近侍、宿卫等护驾官军能够进入其中,其余军民必须要回避仪仗。一旦违反回避规则,进入仪仗禁地范围,冲撞君主或可能造成对君主人身安全的威胁,就属于“法不可为”、“理不可为”。而若是有主的牲畜冲突了仪仗,也是对天子权威的冒犯。因此,该条特殊“不应为”律的具体的“理不可为”则是指没有管领好所养牲畜,导致其冲入仪仗内或紫禁城内。较之臣民冲突仪仗的行为责任,这是一种对牲畜管领者间接责任的补充。

有关中国古代“不应为”律研究的文章

按照唐君毅先生的论述,中国哲学史中的“理”之意涵共分为六义,分别是“文理之理”、“名理之理”、“空理之理”、“性理之理”、“事理之理”、“物理之理”。[1]而首要的“文理之理”便是礼治之理。《礼记·乐记》有云:“礼也者,理之不可易者也。”儒家将礼治之理看作“制割大理”,荀子认为“礼义文理之理”乃是真正之理、大理。而后数千年之中,礼是天地之序,一直都是中国文化最重要的内容之一。......

2023-08-12

与此同时,各种服务性行业很是发达,这对于手工业、商业的发展和众多居民的日常生活的维持,都是起很大作用的。塌房每月收租费,雇人防守,并于夜间巡警。北宋东京小的服务性行业比较发达,临安这种小行业更多而更有发展。而且这种小行业中,也已有组织成“行市”的。所谓四司六局,实际上是官府支持的一种服务性行业,专为官府和富贵人家举办筵席提供方便。......

2023-10-12

教师对弗拉季米尔的教育就仅限于此。我和弗拉季米尔谈话后证实,干树枝确实是他点着的。但是,如果仅仅采取惩罚的措施,必将使弗拉季米尔进一步脱离班集体。过了一个月以后对弗拉季米尔进行了惩罚:一星期不得参加学校任何活动。多数孩子主张免除对弗拉季米尔的处分,但我仍坚持对这种行为必须进行惩罚的原则。这次对弗拉季米尔的惩罚则避免了这种弊病。......

2023-11-22

(一)丧仪之理“父为子纲”以孝道为中心。丧礼之“理”,主要是靠卑幼、妻子及其他亲属为死者守丧的礼仪、葬仪的礼治来体现的。如果闻丧之后,不举行丧礼哀悼,反而隐匿父母或丈夫之死讯者,即为“理不可为”,科以流刑发配两千里。除此之外,丧礼之“理”,不仅是服丧的形式性规则。若是心中并无真正的悲痛哀悼之情,在居丧期间做出违反丧制的行为,也属“理不可为”。......

2023-08-12

反映在家族之中,就是父系血脉的尊卑伦常,反映在主仆之间,则是贵贱名分。该条规范仍然是基于纲常伦理来规范不同身份关系的告发行为,设定轻重不同的罪刑处罚。“虽无别理”指的是虽然部曲、奴婢被教令告发的不是自己的期亲以下亲属,不属于教令告缌麻以上亲之理。但基于主仆名分的规制,部曲、奴婢若告发主人的期亲以下亲属,便是伦常的败坏,亦合有罪。虽然律文中没有正条规定,但是如此比照处罚才能克尽伦常之道,才是公允的。......

2023-08-12

而编修洪亮吉心胸坦荡,欲竭诚建言报国,想不到上书却获“大不敬”罪,其中的是是非非成为千古之谜。盛怒之下皇帝还令将洪亮吉革职拿问,交与军机大臣会同刑部审讯定罪,众议以“大不敬罪”奏请将其斩处。传谕将洪亮吉释放回籍。嘉庆帝错罪洪亮吉尚能主动纠偏,这对一个封建帝王来说是难能可贵的,但洪亮吉获罪后一直未官复原职,更没有加官晋爵,而且释放回籍后不准随便出境,这实质上仍是一种惩罚。......

2023-12-06

所造成的风险之一,即司法者可能会任意援引律例正条,将“不应为”律混乱地适用,导致判决情轻法重或情重法轻。适用中的混乱包括以下几种情况:第一,抑轻从重。本有其他轻罪律条可依却适用“不应为”律。明代曾有记载,本应减轻处罚,司法者将“不应为”重律混用,都察院御史陈祚因而上书皇帝,指责法司变乱成法,建议下旨防范。......

2023-08-12

(五)《春秋》及三传《春秋》一书本是鲁国的编年史,据说由孔子删定,记载了自鲁隐公至哀公鲁国十二公,二百四十二年间的史事。这是说《春秋》虽为记事之书,但其中却包含了纲纪天下的至圣至道之理,它上明三王之正道,下辨人事之纲纪,义理深切。由于《春秋》辞略而义隐,所以从其问世之后,便产生了许多为之作注及疏解的著作。......

2023-11-28

相关推荐