《大清律例》中,在其他罪名下所附条例之中,共有七条与命案审理直接相关的特别“不应为”律。本夫于奸所登时杀死奸夫者,照律勿论。其有奸夫已离奸所,本夫登时逐至门外杀之者,照不应重律,杖八十。疯病之人,其亲属邻佑人等容隐不报,不行看守,以致疯病之人自杀者,照不应重律,杖八十。控告人命,如有诬告情弊,即照诬告人死罪未决律治罪。......

2023-08-12

虽然《大明律》也以《唐律疏议》为主要参照,但是由于社会、经济、政治的变革,明清时期的律例规定与唐宋相比出现了变化。明代律典沿袭了唐律“不应为”律正条的规定,但结构体例上不再采用了元代的分类,而设名例律、吏律、户律、礼律、兵律、刑律、工律七类。若仅对比“不应为”律正条,文本上与唐律变化不大,仅在措辞上作出了小幅修改。若考察律例中的特别“不应为”律规定,较之唐律则变动颇多。明代律例中,特别“不应为”律的数量比唐律更少,除了少部分出自比附律条之外,其余部分几乎全都出自于各朝颁行的条例之中。这一变化打断了从唐至清特别“不应为”律数量逐渐增长的趋势。笔者统计了《明代律例汇编》中从明孝宗弘治十三年(1500)所制定的《问刑条例》到崇祯年间所制定的各朝条例(含比附律条),发现有特别“不应为”律的共计17条。详见下表:

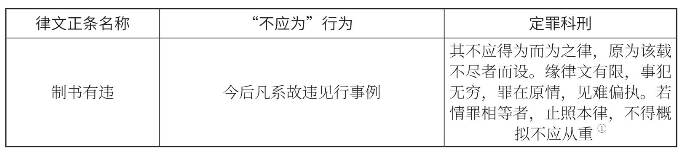

表2—13 《宋刑统》特别“不应为”律统计表

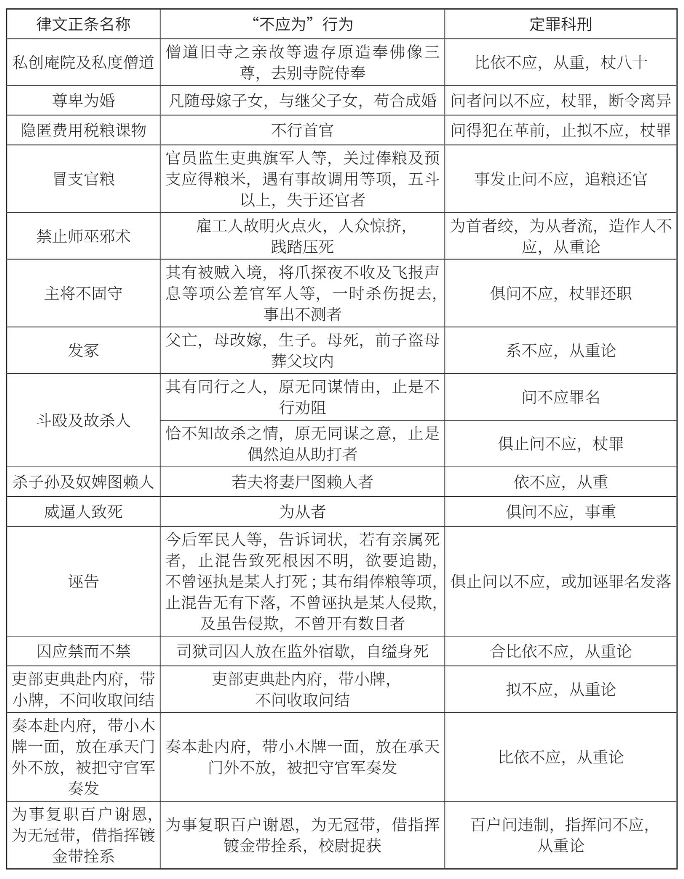

并且,这些特别“不应为”律规范的内容与唐宋律相比也有不同。具体而言,明代律例中特别“不应为”律的罪刑详情见下表(有节略):

表2—14 明代律例中的特别“不应为”律

①此条是适用“不应为”律的指导性条款。

续表

此外,万历年间由巡按浙江等处都察院右佥都御史高举发刻并刊行的《大明律集解附例》,由巡按浙江监察御史郑继芳等订正、浙江布政使司左布政使洪启睿等校定,其中将对律例条文的私家律注以“纂注”、“备书”、“按”的形式附于条文之下。由于《大明律集解附例》由浙江地方官员刊行,有学者认为其事实上获得了地方官府的认可,因此这些私家律注随后在浙江地区也具有了一定的法律效力。笔者检索了《大明律集解附例》,发现纂注及备书部分有34条特别“不应为”律律注。如将《大明律集解附例》纂注及备书中未与条例重合的特别“不应为”律私人律注部分算入明代律例的特别“不应为”律总数之中,那么粗略上看来,特别“不应为”律的规模,由唐至清呈现出稳步增长的趋势。但是,在探究了这些特别“不应为”律律注的实质之后,笔者认为应当更加审慎地看待这部分记载。

明代之时,民间先后出现了《律条疏议》、《读律琐言》、《大明律例注解》、《大明律解》、《大明律集解附例》等私家律注书籍,这些私家注本借助著书来阐释律意,传达个人对具体律例适用的理解,但是皆未获得官方的正式认可。“在明代中期明律的解释书不少,但始终未能形成‘定本’,也正反映出立法者在法律解释的‘法定’问题上的谨慎态度,宁可让私著的各种解释书四处流传,官方也不加下预。”[5]《大明律集解附例》虽然由浙江官员校订、刻发,对后世影响较大,甚至影响到了清律,但是它并不是被明代官府认可的正式律例定本。尤其纂注、备书这些私家律注部分,“《集解》的‘纂注’全以陈遇文释文为本以及保留分歧意见的做法,就很难说它就是官方的定本”[6]。因此不能将其看作是国家认可的通行性法律解释。笔者仔细查验了《大明律集解附例》的纂注及备书中的特别“不应为”律之律注,仅有3条与明代后来颁行的条例重合(笔者已将此3条计入明代条例中特别“不应为”律总数),可推断此3条规则后来被纳入条例之中。剩余未与律例重合的31条特别“不应为”律私家律注,在明代后期颁行的条例中未见踪迹。因此,笔者认为“不应为”律这部分未被官方认可的私家律注,不应被看作是明代律例中的特别“不应为”律,而仅是明代律学家对于“不应为”律司法适用的个人看法。

有关中国古代“不应为”律研究的文章

《大清律例》中,在其他罪名下所附条例之中,共有七条与命案审理直接相关的特别“不应为”律。本夫于奸所登时杀死奸夫者,照律勿论。其有奸夫已离奸所,本夫登时逐至门外杀之者,照不应重律,杖八十。疯病之人,其亲属邻佑人等容隐不报,不行看守,以致疯病之人自杀者,照不应重律,杖八十。控告人命,如有诬告情弊,即照诬告人死罪未决律治罪。......

2023-08-12

区分了罪行的程度和刑罚的两个等级,首次将“不应得为”罪按照违反情理的程度分成轻律和重律两个部分,分别处以笞四十或者杖八十的刑罚。由于《唐律疏议》中“不应得为”规定的细致性,从此开始,后世律典的“不应为”几乎都以此为蓝本。元代则因《大元通制》已佚失,仅存部分残卷留于《元史·刑法志》中,无法将“不应为”律的律典原文规定找出加以对照。......

2023-08-12

清代细故案件中虽然没有大量援引“不应为”律直接审断,但是案中被州县官认为“不应为”的行为,与“不应为”律所规范的行为有共通之义。分析细故案件中的“不应为”行为,能使我们更深入、全面地了解“不应为”律。仅从行为表现来看,清代细故案件中的“不应为”行为与“不应为”律所规范的“不应为”行为并没有本质区别,甚至有一部分“不应为”行为与命案中“不应为”行为相似。其行为于理不合。......

2023-08-12

事理之理指的是客观事物所蕴含之客观状态、客观规则,是实然之状态;包含自然事物、现象的常理,以及社会常识;是王船山以至清代一般儒者所重之理。详细的分析事物的现象,剖析其机理,才能获得对事理之理的正确认识。人情之理侧重于“情”。听闻至亲死讯而哀痛,挂念其亲而逃跑,虽然行为违反了律例,但是对于至亲的情感,是人之常情。......

2023-08-12

“不应为”律的由来极为久远,有文献记载的发端,可以追溯至夏代。从文献记载可知,“出入”在商周时期的日常生活中,是需要予以重视的一个部分。而西周以道义作为出入所要遵守依据的准则。两人皆认可类同于“非事而事之”的“不当得为”是《汉律》规定的罪刑条款。[10]从而直接证实了“不当得为”罪在汉代律典中确实存在。不过,现存相关文献依然能够证明“不应为”律在唐代以前的发端,并记述了它在夏、西周和汉代的些许演变过程。......

2023-08-12

唐宋律典直言“庶补遗缺”,这便是“不应为”律入律所承载的立法初衷。通过分析“不应为”律的立法初衷,可以看出该条是以何种逻辑衍生而来。而“遗缺”、“诸律之未备”,是难以预先统计的。因此,更全面的说法是补充律令的疏漏缺失,防范法律未规定的轻微犯罪便是“不应为”律的立法原意。从立法初衷来看,作为“庶补遗缺”的律条,“不应为”律在形式要件上同现代刑法中的底线条款、空白刑法规范类似,其概括性是必然的。......

2023-08-12

在“律令无条”、“律无罪名”的情况下,法官也并不能不加限制的适用“不应为”律。在司法实践中,并非只要律、令、例缺乏正条可以适用在案件中,法官就能直接援引“不应为”律。同样是出于律法条文的局限性所导致的司法规则,比附一直以特殊的地位存在于传统法典之中。只有在断罪无正条且行为情节轻微,属于杂犯轻罪的情形之下,才会适用“不应为”律。将适用的案件类型限定为轻罪,规范了法官对“不应为”律的援引。......

2023-08-12

未适用“不应为”律的千余件案件中,有大量“不合”行为被予以免责。大量的在场旁观人员因此被免议罪。由于刘年父亲刘泳召,已经在命案中死亡,因此,法官判处刘年从宽免议,而刘牛折责发落。但就《刑科题本》的记载来看,实际上这一罪条针对的行为同样附带了十分宽泛且易于满足的免责条件,因此大量的“不合”行为都未被定罪处罚。而在这些被问罪的行为之中,绝大部分的笞杖刑罚均被减轻处罚。......

2023-08-12

相关推荐