在暖气团控制下,由于下层空气冷却发生水汽凝结,产生平流雾、低云或毛毛雨等天气现象。在不稳定气团控制下,易发生对流运动,产生对流云、阵性降水或雷暴天气。图5-3-4冷锋天气、暖锋天气示意图准静止锋当冷、暖气团相遇时,势均力敌,或由于地形阻滞作用,锋面很少移动或在原地来回摆动,这种锋称为准静止锋。气旋、台风等低压系统经过时,会出现大风、降水天气;反气旋、副热带高压等系统经过时,会出现晴朗、高温的天气。......

2023-08-11

人类依赖自然环境,环境是人类生存和发展的必要条件。影响环境的因素有两个方面:一是自然因素,频繁发生的自然灾害会影响局部地区,甚至全球的环境变化;二是人为因素,如人类不合理活动造成对环境的破坏和污染。

(一)自然因素

环境孕育了人类,但环境的异常现象也给人类带来了祸害。自然灾害是人类面临的最严重的挑战之一,给人们的生命财产带来极大的威胁。

1.主要的自然灾害

自然灾害是指给人类生存带来灾祸的自然现象和过程。陆地自然灾害按自然要素可分为地质灾害、地貌灾害、气象灾害、土壤灾害、水文灾害、生物灾害。其中世界性的三大自然灾害是地震、旱涝灾害和风暴灾害。

(1)地震

地震灾害是众灾之首,造成的死亡人数最多,经济损失最大。据联合国统计,从1900年至1985年,世界地震死亡265万人,约占各种自然灾害造成的死亡总人数的58%,年经济损失约为几十亿美元。新中国成立以来,地震死亡人数达28万,占全部自然灾害死亡人数的50%以上。1976年7月28日,我国唐山地区发生了7.8级大地震,使一个有百年历史和百万人口的城市毁于一旦,24万人死亡。

地震是地球表层的震动,是地球内部能量积聚在局部地区和极短时间内的突然释放。地震都发生在地表以下,发生震动的地方叫作震源,在地面上与震源正相对的地方叫作震中,从震中到震源称为震源深度。地震学上用地震震级和地震烈度两个不同概念来衡量地震的大小。震级是按地震本身强度而定的等级标准,反映地震所释放的能量的大小。一次地震只有一个震级,地震释放的能量越大,震级越大,至今测到的最高震级是8.9级。地震烈度是指一次地震在具体地点地面受到的影响和破坏程度。地震烈度不仅决定于地震震级的大小,也受震源深度、震中距离、地震波传播介质、地质构造等条件综合影响,因此在同一地震作用下各地烈度不同,一般震中区烈度最高,随震中距的加大而减小。国际上一般将地震烈度分为十二度,地震引起的地面震动及其影响的强弱程度越严重,烈度越大。地震灾害不仅因建筑物倒塌致使人员伤亡和财产损失,还诱发多种次生灾害,如地震会引起火灾、水灾、放射性和毒气污染、瘟疫、泥石流、滑坡、崩塌、海啸等一系列灾害,有时还会导致政治混乱、经济破坏,带来广泛的社会问题。

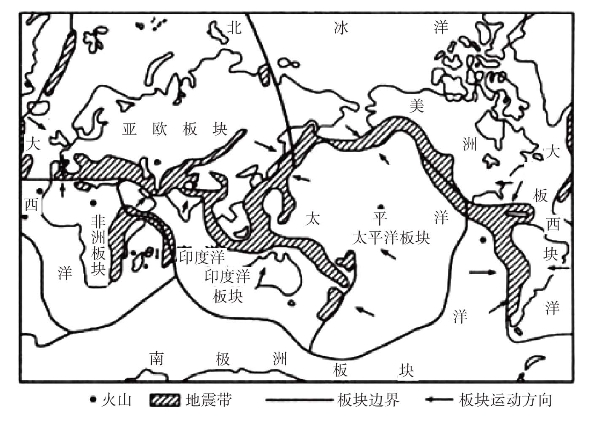

世界地震分布是有规律的,往往呈带状集中分布,多分布于地壳板块结合处的脆弱地带。主要有两大带(图6-5-1):一个是环太平洋地震带,位于太平洋与大陆交接处,包括西太平洋岛屿和东太平洋美洲西部地区。全球约80%的浅源地震和90%以上的中源地震、深源地震都集中在这一地带。另一个是地中海—喜马拉雅地震带,位于亚欧大陆、非洲大陆与印度洋的结合地带,这里分布着除环太平洋地震带以外的大部分浅源地震和全部中源地震。

图6-5-1 世界地震带分布示意图

(2)旱涝灾害

旱涝灾害经济损失大,死亡人数也多。据统计,近年来全球自然灾害每年因此造成的经济损失高达400亿~600亿美元,旱涝灾害造成的经济损失占自然灾害全部损失的40%以上,其中干旱占10%,洪涝占33%。旱涝灾害造成的人员伤亡也很大。世界范围内的旱涝灾害是极为频繁的,造成了严重的后果。1983年起,非洲发生了20世纪以来最大的一次干旱和饥荒。非洲55个国家和地区就有34个大旱,24个国家发生大饥荒,1.5亿~1.85亿人受到饥饿威胁。1998年,我国共有29个省、自治区、直辖市发生严重洪涝灾害,农作物受灾面积达2120万公顷,死亡3000余人。我国在1951—1991年期间,平均每年发生旱灾7.5次,发生洪涝5.9次。旱涝灾害带来的危害是多方面的。干旱除了导致饥荒外,长期干旱更引起沙漠化,1968—1984年的旱灾使非洲撒哈拉地区的沙漠每年南移5 km。洪涝灾害除造成人员伤亡外,还淹没农田,冲毁房屋、道路桥梁和堤坝。

(3)风暴灾害

风暴灾害破坏力大。主要风灾是危害极大的台风(飓风),在全球自然灾害造成的损失中,台风造成的人员伤亡和经济损失分别占到20%和33%。据统计,自18世纪以来,造成死亡人数达10万人以上的台风发生过8次,其中死亡人数达30万人的就出现过4次。台风的破坏力造成的危害,主要是由强风、暴雨和风暴潮引起的。台风风速可达到12级(32 m/s)以上,造成建筑物倒塌,大树拔起;带来的暴雨可造成洪涝灾害,引起的风暴潮可使海水上涌五六米并冲上海岸,形成大灾。1970年11月,在孟加拉湾海岸发生了历史上最大的风暴灾害,强风推着海浪,短短数小时海岸成为汪洋,夷平了村庄,夺走了30万人的生命,100万人流离失所,470万人受害,农作物损失价值达6300万美元。台风的分布具有地区性,在全球主要发生在8个海区,威胁严重地区有3个:孟加拉湾北部及沿海地区;我国东南沿海、日本和东南亚国家;加勒比海地区和美国东部海岸。我国也是台风重灾区,1989—1992年间,平均每年受灾面积达307万公顷,死亡450人,直接经济损失80多亿元。

2.自然灾害的特点

20世纪60年代以来,自然灾害表现出前所未有的显著特点:

(1)自然灾害极其严重

半个世纪以来,世界各地严重自然灾害频繁发生,包括大地震、大旱、大涝、风暴潮、海啸、火山爆发……据统计,在1965年到1992年的28年间,全球共发生4653次自然灾害(已造成10人以上死亡或100人以上受灾的自然灾害统计),灾害死亡360万人,受灾人口达30亿,直接经济损失达3400亿美元。1990年至1999年全球灾害共造成87.8万人死亡,19亿人受影响,每年造成1000亿美元损失。2004年12月26日发生的印度洋海啸就有超过25万人遇难。我国是世界上自然灾害最为严重的国家之一,因灾死亡人数多,新中国成立以来有50多万人因灾死亡。2005年,我国自然灾害造成2475人死亡,因灾直接经济损失2042.1亿元。

(2)自然灾害的发生频率在加快

近年来,全球自然灾害的发生频率、灾害影响的人数和直接经济损失都在迅速增长。据20世纪90年代初的资料,与20世纪60年代相比,发生频率增加了3.2倍,年死亡人数增加了5.2倍,受灾人数增加了6.9倍,而年经济损失增加了30倍。例如,据联合国统计,1999年全球的自然灾害造成52 000人丧生和650亿美元的经济损失;联合国发展计划署2004年称,目前全球死于自然灾害的人数平均每年约有67 000人。

(3)人为因素加剧了自然灾害

由于人口激增和迅速的工业化,环境恶化,自然生态系统遭到破坏,如大规模毁林、土地侵蚀、大气和水体污染、温室效应等,这些人为因素正在改变着自然环境的本来面目,并与自然灾害交织在一起,增大了灾害的危害性。因此,当前自然灾害远比以前复杂,尤其是人为因素引起环境质量恶化造成的损失是无法计量的。

(4)自然灾害的重灾区是发展中国家

每年全球人口中有11%要面对自然灾害的袭击,面临地震、热带风暴、洪水和干旱的人口分别为1.3亿人、1.19亿人、1.96亿人和2.2亿人,这些受灾人口主要分布在发展中国家。在自然灾害死亡人数中,生活在贫穷国家的占到总数的53%。发展中国家成为重灾区的原因与人口众多、工业化进程加快、环境缺乏保护、防灾意识薄弱和资金投入不足相关。新中国成立以来的60多年里,各种自然灾害造成的直接经济损失高达25 000多亿元,平均每年造成的损失大约占GDP的3%~6%、财政收入的30%,是发达国家的数十倍。

3.减灾防灾对策

许多国家,特别是发展中国家已认识到减轻自然灾害的影响对全人类的重要意义。1987年,联合国第42届大会通过了“国际减轻自然灾害十年”的决议,把1990—2000年的十年作为研究防治自然灾害的活动期;21世纪初,联合国又实施了“国际减灾战略计划”。这些措施提醒和教育人们重视环境保护,预防灾害,减轻灾害的损失。世界各国都十分重视灾害研究,成立了相应的研究机构和国际组织,召开研究的国际会议,出版灾害研究杂志。

我国在长期与自然灾害斗争中积累了丰富的经验,制定了“以防为主,防抗救相结合”的减灾方针。组织大规模江河治理,加强气象、水文、地震的监测预警工作,取得了明显成效。1989年国家成立了“中国国际减灾十年委员会”,2004年更名为“中国国际减灾委员会”,推进全社会减灾活动。

我国的主要减灾对策是:加快建立健全灾害监测预报系统,提高测报水平,兴建减灾工程,将减灾与经济建设紧密结合,提高整体防灾能力;灾害发生后,动员一切力量,减少生命财产损失,保障灾民生活,减轻灾害影响;进一步完善减灾法规,加强宣传教育,提高全民减灾意识;重视增强科学技术在减灾中的作用。

有关自然科学基础的文章

在暖气团控制下,由于下层空气冷却发生水汽凝结,产生平流雾、低云或毛毛雨等天气现象。在不稳定气团控制下,易发生对流运动,产生对流云、阵性降水或雷暴天气。图5-3-4冷锋天气、暖锋天气示意图准静止锋当冷、暖气团相遇时,势均力敌,或由于地形阻滞作用,锋面很少移动或在原地来回摆动,这种锋称为准静止锋。气旋、台风等低压系统经过时,会出现大风、降水天气;反气旋、副热带高压等系统经过时,会出现晴朗、高温的天气。......

2023-08-11

自然科学研究的过程是一个不断提出问题和解决问题的过程,是探索迄今为止人类对该学科中还没有掌握的知识和规律,是对现今思维活动中所依据的学说和原理不断检验的思维活动。进行任何一项科学研究,首先必须提出科学问题;接着制订如何进行研究的计划;然后根据计划选择观察和实验的方式(方法);再把由感官得到的结果,进行分析归纳,做出合理的解释。科学问题是指能够通过收集数据而回答的问题。......

2023-08-11

环境可分为无机环境和有机环境,前者包括大气、水、土壤等,后者主要指生物。生物与无机环境密切相关。无机环境影响生物的生活、繁殖和数量变化,生物则通过自己的生命活动经常影响无机环境。(二)生物影响无机环境无机环境与生物的相互关系,也表现在生物对无机环境的作用上。......

2023-08-11

气候与天气有密切的联系,但又属于两个不同的概念。影响该气候的主要环流系统有赤道辐合带、瓦克环流、信风、赤道西风、热带气旋和副热带高压。气温全年皆高,最冷月平均气温在15℃以上,全年水分蒸散量在130 cm以上。本带可分为5个气候型,其中热带干旱与半干旱气候型又可划分为3个亚型。因干旱程度不同可分为副热带干旱气候与副热带半干旱气候两个亚型。......

2023-08-11

科学,特别是现代科学的发展,需要有良好的科学教育作为基础。传统的科学教育就是物理、化学、生物等自然科学学科教育的统称,它是相对于人文学科、社会学科而言的。目前,备受社会关注的新课程改革正在如火如荼地进行,新课程标准中的科学教育与传统科学教育的一个重要区别是更为关注情感、态度与价值观的发展。加强教育的综合性、整体性,促进文理结合、理工结合,已成为当前教育改革的一项重要任务。......

2023-08-11

目前,新材料的制造方法主要根据需要来设计。新材料的发展与材料的总体循环密切相关,材料技术的每一环节的改进,都会导致新材料的产生。即新材料应在结构和功能上实现较为完美的结合。总之,新材料的发展必须创新,要加强材料科学的基础研究,依托新理论、新构思、新设想、新工艺,创造更多、更新的材料,为人类社会的物质文明建设做出更大的贡献。......

2023-08-11

近代自然科学首先在天文学和医学生理学两大领域取得了突破性进展。星云假说尽管有不少缺陷,但它使自然科学摆脱了宇宙不变论的束缚,把演化的思想带进了自然科学的领域。牛顿的经典力学思想不仅影响到物理学的发展,而且也影响到其他自然科学和技术的发展,所以人们也称这次大综合为一场科学领域的革命。......

2023-08-11

近年来,由于古人类化石不断被发现,可将人类的进化大致划分成早期猿人、直立人、早期智人和晚期智人四个阶段。我国周口店发掘出来的距今79万年前的北京直立人,标本多而全,已闻名于世。晚期直立人的肢骨基本上已和现代人相似,脑容量为800~1000 mL,北京直立人的用火水平已相当高明。猿人是从猿到人的过渡阶段的中间环节之一。我国发现的山顶洞人和法国的克罗马农人,常被作为本阶段的代表,他们的体质与现代人相同。......

2023-08-11

相关推荐