地球的内部构造众所周知,绝大多数的海啸都是由地震引起的,因此,要想了解海啸,首先要了解地球内部构造及板块构造学说。地球内部是同心球状的分层结构。研究地震时得到地球内部的构造是一种行之有效的方法。地震波跟石块投入水中产生的水波道理是一样的,用地震仪测量地震波,正是在对地震波的观察、测量、分析中得到地球内部结构的信息。随着科学的发展,更多的海洋与地层结构资料被积累充实起来。......

2023-08-18

板块构造理论的形成,是在大陆漂移学说、海底扩张学说的基础上发展起来的,也是科学技术不断进步的结果。

(一)大陆漂移学说

1915年魏格纳出版了《大陆和海洋的起源》一书,书中提出了系统的大陆漂移学说。魏格纳观察到非洲西海岸的轮廓与南美洲东海岸的轮廓非常相似,他以古气候、古冰川、古生物以及地质构造和大洋两侧的岩石相吻合等依据,提出今天所知的南北美洲大陆、非洲大陆、欧亚大陆、南极大陆等是由大约23亿年前的一块“超级大陆”分裂,经过漫长岁月的移动最终形成的。也就是说,今天的大陆是在地质历史中大规模的水平移动造成的。这一学说与传统的大陆固定论针锋相对,轰动一时。但由于魏格纳未能提出一个真正使人信服的漂移机理,以及该假说中存在的一些矛盾和缺陷,使这一假说一度遭到冷落。

(二)海底扩张学说

20世纪50年代以后,由于现代科学技术特别是海洋探测技术的飞速发展,地球科学家们从陆地转向海洋,开始了对海洋盆地以及洋底岩石学的研究。科学家逐渐揭示出洋底的基本面貌,如发现了全球性的洋脊系统和洋底离大洋中脊越远的火山岛年龄就越老的现象。1960—1962年间,美国地质学家赫斯(H.Hess)和迪茨(R.S.Dietz)提出了“海底扩张说”,这个学说以地幔对流说为基础,认为地球内部的地幔物质在大洋中部上涌,向两边溢流,并推开旧有的洋底物质逐渐向两侧对称地扩张,形成新的洋底,旧的洋壳则在大洋两侧海沟处俯冲入地幔深处消失。这就解释了大陆漂移的机制,是大陆漂移学说的重要发展。同时,古地磁的研究成果也提供了重要的证据,科学家发现大洋中部两侧存在着相间排列的磁异常条带,有证据说明大陆或海底的位置是经历过相对移动的。

(三)板块构造学说

1968年,法国地质学家勒·皮雄(X.L.Pichon,1937年—)等结合当时已经发现的诸多新的地质现象,把大陆漂移和海底扩张的概念发展成为著名的“板块构造说”。板块构造说提出后,又被许多科学家不断予以完善。现代地球科学以板块构造学说的建立为标志,进入了新的理论发展时期。

板块构造学说的基本观点是:

1.岩石圈板块是在软流圈上滑动的

地球内部圈层的最上部沿垂直方向可划分为两层:上层是坚硬的岩石圈(包括地壳和上地幔一部分),其下部为部分熔融的软流圈。岩石圈分为若干个刚性板块,每一个板块都“浮”在软流圈之上,这样岩石圈板块就可以在软流圈上滑动,大陆漂移实际上就是板块滑动的结果。这些板块以每年1~10 cm的速度在移动。

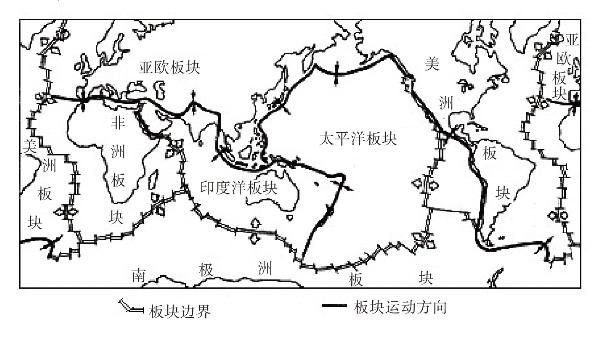

2.地球的岩石圈划分为六大板块

岩石圈分为若干个板块,各个板块可以不断移动相互挤压,而各个板块内部则相对比较稳定。全球岩石圈可以划分为六大板块(图5-2-4):亚欧板块、非洲板块、美洲板块、印度洋板块、南极洲板块和太平洋板块。岩石圈板块的厚度一般是70~100 km,在洋中脊其厚度不足10 km。

3.地球板块之间在相互运动

相对于比较稳定的板块内部,板块与板块之间在不断活动。板块相对移动而发生的张裂或彼此碰撞,形成了地球表面的基本面貌。今天地球表面所看到的深谷或隆起的高山,都与板块运动密切相关。

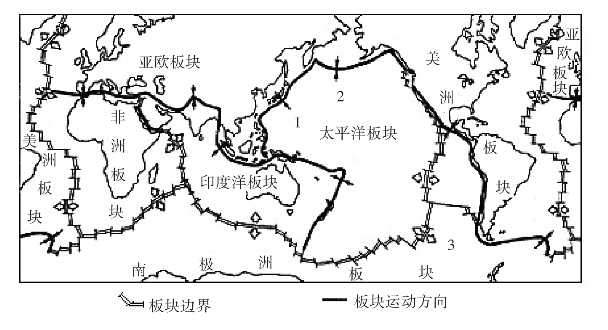

板块与板块在相互运动中可以分为三种状态(见图5-2-5):

(1)彼此远离的分离型板块

这是由于板块张裂、彼此远离形成的,造成了裂谷或海洋,如东非大裂谷和大西洋就是这样形成的,大洋底部的海岭就是分离型板块的边界。

图5-2-4 地球板块构造

图5-2-5 地球板块之间的运动

1.汇聚型2.分离型3.转换型

(2)彼此接近的汇聚型板块

这是由于板块相撞、挤压造成的。如果是大洋板块和大陆板块相撞,大洋板块较薄,便俯冲到大陆板块之下,两者之间形成海沟,这是海洋中最深的地方;而大陆板块则上拱隆起,成为岛弧和海岸山脉。例如太平洋西部边缘的深海沟——岛弧链是太平洋板块与亚欧板块相撞形成的。如果是两个大陆板块彼此碰撞,汇聚型板块边界就成为大陆与大陆间的冲突带,有可能形成巨大的山脉,例如喜马拉雅山脉就是亚欧板块和印度洋板块碰撞产生的。

(3)彼此交错的转换型板块

边界两侧的板块相互移动交错,最具代表性的是沿北美大陆西海岸分布的圣安德烈斯断层,这是在太平洋板块和北美大陆板块间形成的。

4.板块作用的驱动力是地幔对流作用

地幔对流体存在于岩石圈之下,对流体上升的地区正对应着大洋的海岭,在对流体的作用下,海底岩石受力破裂,地幔物质上升到达顶部冷却凝结而形成海岭,以后继续上升的地幔物质从海岭顶部的巨大开裂处涌出,形成新的大洋地壳,又把早先形成的大洋地壳以每年几厘米的速度推向两边,使海底不断更新和扩张。地幔对流体汇聚处往往对应着扩张的大洋地壳遇到大陆地壳处,大洋地壳便俯冲到大陆地壳之下的地幔中,逐渐熔化消亡。海沟和岛弧就对应着大洋板块下沉消融的地方。

根据海底扩张和板块构造理论,今天的大洋盆地是由海底扩张作用而诞生的,海洋中由于洋壳分裂,地幔物质涌出,会形成新的大洋壳,因此,洋壳是不断更新的,不会有比2亿年更古老的大面积海底。而地球上的大陆则形成久远,最古老的陆地年龄在37亿年以上。大陆表面可以破裂变形,可以移动聚合,但不会消亡。

由于板块构造学说的发展,一些被视为不解之谜的许多地球活动现象得到了解释。板块构造学说证实了魏格纳提出的“大陆漂移说”的正确性,很长时间里不能解决的“大陆漂移”原动力问题,凭借板块运动理论迎刃而解。同时位于“环太平洋带”上的大地震和火山活动等十分活跃的现象,也可以用太平洋板块与周围板块的相互作用得到解释。

然而,板块构造学说并没有搞清所有的地球活动,它证实的只是历经46亿年的地球历史中最近2亿年的事实,此前的地球活动人类仍然不清楚,而且导致板块运动的地幔深处的活动,还需要进一步的观测与研究。

有关自然科学基础的文章

地球的内部构造众所周知,绝大多数的海啸都是由地震引起的,因此,要想了解海啸,首先要了解地球内部构造及板块构造学说。地球内部是同心球状的分层结构。研究地震时得到地球内部的构造是一种行之有效的方法。地震波跟石块投入水中产生的水波道理是一样的,用地震仪测量地震波,正是在对地震波的观察、测量、分析中得到地球内部结构的信息。随着科学的发展,更多的海洋与地层结构资料被积累充实起来。......

2023-08-18

第二十章人类人是社会的动物人一般把自己看作是天地万物的主人。人类已成倍地繁殖,征服了其他种类,形成了社会或国家,获得了辉煌的财富。作为动物王国的成员,我们认为人类也应该受各种自然地理条件所限。人类发展阶段目前,地球上有15亿人口,他们在种族、文化和发展阶段上存在广泛的差异。渔猎民族属于前一类人,游牧民族属于后一类人。历史可能使人认为,世界将由白人所主宰。......

2024-10-26

美国大规模推广装配式建筑源于20世纪50年代。2007年,美国的装配式建筑生产总值达到118亿美元。美国的住宅产业化的特点如下:图1.13美国整体装配式的Breeze House住宅图1.14北卡罗来纳州阿什维尔公寓标准化程度高。对于工业住宅的各个方面,包括设计、施工、节能、防风、采暖制冷以及管道系统等,美国政府都制定了详细的标准。美国的住宅大多采用装配式木结构或轻钢结构,建造速度快,一般3~4层木结构两周即可完成。......

2023-08-23

与太阳平均距离14959.787万km。地球外形呈扁球体,扁率1/298.257;质量为5.98×1024 kg;重力加速度为9.8m/s2;体积约为1.083×1021m3;赤道半径为6378km;极半径为6357km。地壳表面面积为5.1×1014m2,其中海洋(水圈)约占71%;陆地约占29%。2008年5月12日这天,上弦时刻出现在中午11时47分。在我国,根据各地质时代间存在的不整合接触、岩浆侵入关系以及同位素年龄资料,并考虑其分布范围,由远及近划分为12个构造期。表2.1地球构造运动在中国呈现的12个构造期续表构造体系。......

2023-11-04

(一)早期的内生货币供给理论早期的经济学家对内生性货币供给理论已有不少阐述。在古典经济学中,可以看到许多货币内生性方面的思想萌芽,这为以后内生货币理论的发展奠定了基础。这种认为货币数量由商品价格总额决定且银行不能任意决定银行券数量的观点,都是内生货币供给理论最基本的要素。......

2023-07-06

渭北红地球葡萄施肥方法邵金奎在陕西渭北地区近10年的葡萄生产中,特别是鲜食品种中的“红地球”品种,栽培面积大,企业和个体户均发展较快,但是在栽培技术方面存在着好多难点和不规范,特别是地下施肥管理和灌水技术对红地球葡萄的影响。今天我就“红地球”葡萄对土壤肥力需求和施用方法谈一下10年来陕西省渭北地区施用经验和教训。......

2024-10-03

破产理论的研究源于1903年瑞典精算师Filip Lundberg的博士论文,至今已有百余年历史,但Lundberg最初的研究缺乏严密的数学基础。目前,破产理论已成为使用数学模型来描述和研究保险公司所面临风险的一门学科,关于这一领域的具体介绍可以参阅出版的一些专著,如Embrechts等。在财产保险业中,重尾分布已经被越来越多的学者认为是个体索赔额的标准模型。......

2023-07-06

可以说,平流层中的臭氧是地球万物的保护伞。低空臭氧主要发生在光照充足的夏季。其主要成分是臭氧。需要注意的是,激光打印机、复印机等在工作时也会产生少量臭氧。因此,臭氧层的破坏对动植物尤其是人类生存的危害是公认的事实。1995年1月23日联合国大会决定,每年9月16日为国际保护臭氧层日。臭氧试纸测量臭氧所用试纸的主要成分是淀粉碘化钾,测量时臭氧试纸应放在背阳处,避免阳光直射。......

2023-07-04

相关推荐