尽管细胞的形态千姿百态,但绝大多数细胞都具有共同的结构特征。细胞质里悬浮着许多特定功能的微细结构,称为细胞器,如线粒体、核糖体、内质网、高尔基体和液泡等。线粒体的数量随细胞的种类和生理状态不同而不同,生命活动旺盛的细胞中线粒体含量多,反之则少。......

2023-08-11

宇宙是由形形色色的天体和弥漫物质组成的,宇宙中最主要的天体是恒星和星云。据科学家估计,整个可见宇宙空间大约有700万亿亿颗恒星,太阳只是宇宙中的一颗普通的恒星。星云是由极其稀薄的气体和尘埃组成的类似云雾状的天体。此外,在没有恒星,也没有星云的广阔星际空间也不是绝对的真空,那里充满着非常稀薄的星际气体、星际尘埃、宇宙线和极其微弱的星际磁场。

这些天体和物质在宇宙中是有规律地构成的。由无数恒星和星云等星际物质构成的巨大集合体称为星系,例如,太阳所在的银河系就是一个星系。人们又把目前所认识到的宇宙中已观测到的所有星系,称为总星系,总星系目前能观测到的星系约有1000亿个。除银河系外,其他星系离我们太远了,看上去像云雾般星云的形状,统称为河外星系。

恒星又由它本身和围绕它旋转的行星以及彗星等天体组成了次一级的天体系统,例如太阳系。行星往往有卫星环绕,例如地球就有月球环绕旋转,组成地月系。

因此,宇宙中的天体和物质是有序存在的,地月系、太阳系、银河系、总星系就是宇宙中不同层次的天体系统。

(一)宇宙的起源

20世纪初,科学家提出了“宇宙大爆炸理论”这一著名学说,开始科学地探讨宇宙的起源。提出和完善这一理论的代表人物是美籍俄国天体物理学家伽莫夫(G.Gamov,1904—1968年)和英国著名物理学家霍金(S.W.Hawking,1942年—)。

宇宙大爆炸理论的主要观点是:宇宙是由大约150亿年前发生的一次大爆炸形成的。那次爆炸就被称为“宇宙大爆炸”,这一关于宇宙起源的理论被称为“宇宙大爆炸理论”。根据这一理论的分析,宇宙演化过程大约起始于150亿年前,当时宇宙内所有的物质和能量都聚集到一起,并浓缩成体积很小的点,密度极大,温度极高。突然,这个体积无限小的点爆炸了,时空从这一刻开始,物质和能量也由此产生,这就是宇宙产生的大爆炸。

1.宇宙演化的过程

根据“宇宙大爆炸理论”的描述,宇宙演化至今大致分为三个阶段:

(1)宇宙的极早期,称为“太初第一秒”,时间短到以秒来计。刚诞生的宇宙是极其炽热、致密的,宇宙处于一种极高温、高密的状态,只由质子、中子、电子、光子等基本粒子混合而成,除氢核——质子外,没有任何别的化学元素。随着宇宙迅速膨胀,温度开始下降。

(2)化学元素形成阶段,大约经历了数千年。当温度下降后,中子和质子等基本粒子开始失去自由存在的条件,开始核聚变过程,化学元素从这一时期开始形成。所有中子迅速合成到由两个质子和两个中子构成的氦核中,余下的质子就成了氢原子核。这样宇宙间的物质主要是氢、氦等比较轻的原子核和质子、电子、光子等,光辐射很强,但没有星体存在。整个宇宙体系不断地膨胀,温度很快下降。

(3)宇宙形成的主体阶段,至今我们仍生活在这一阶段中。这一阶段起始于温度降到几千摄氏度时,由于温度的降低,各种原子核开始与电子结合为中性原子,辐射也逐步减弱,中性原子在引力作用下逐渐聚集,宇宙间主要是气态物质。在几十亿年的历程中,随着宇宙继续膨胀,温度不断降低,气态物质的微粒相互吸引、融合,形成越来越大的团块,逐渐凝聚成星云,先后形成了各级天体。

2.大爆炸理论的依据

宇宙大爆炸理论在它诞生前后得到了一系列天文观测事实的支持。

(1)星系红移

1929年,美国天文学家哈勃(Edwin P.Hubble,1889—1953年)发现,不同距离的星系发出的光,在颜色上稍稍有些差别。远星系发出的光要比近星系红一些,说明远星系的波长要长一些。这一现象是由于星系向远离我们的方向运动时产生的,被称为多普勒效应,它说明星系都在系统地远离我们。哈勃对众多星系的光谱进行进一步研究后确认,红移是一种普遍现象,各星系正以很高的速度彼此飞离,它表明宇宙正在膨胀。这一结论与大爆炸理论完全吻合。

(2)微波背景辐射

微波背景辐射是指150亿年前发生的大爆炸在今天的宇宙结构上留下的印迹。根据“宇宙大爆炸理论”,宇宙从最初的高温状态膨胀而越变越冷,到现在已经相当冷了。伽莫夫等人在1948年就断言,目前宇宙中应到处存在着一定温度的背景辐射,大约是5 K,K是热力学温度(也称绝对温度,用T表示)的单位,与摄氏温度t的关系是:T=t+273.15。1964年,美国贝尔电话公司的工程师彭齐亚斯和威尔逊收到一种无线电干扰噪声,波长在微波波段,辐射温度是2.7 K,而且在各个方向上都有。这正是宇宙大爆炸理论预言的宇宙微波背景辐射。

(3)宇宙元素的丰度

大爆炸模型预言,宇宙中绝大多数物质是由最初形成的氢与氦构成的,宇宙应当由大约75%的氢和25%的氦组成。天文测量结果与此极为相符,宇宙中氢和氦是最丰富的元素,二者之和约占99%;而且氢和氦的丰度比在许多不同的天体上均约为3∶1,而造成行星和生命的丰富多彩的重元素还不到宇宙总质量的1%,它们大部分是在形成恒星后产生的。

(4)宇宙的年龄

根据大爆炸理论,宇宙中一切天体的年龄都不应超过由宇宙的年龄所确定的上限,即150亿年。利用放射性同位素测定地球上最古老的岩石、宇航员从月球上带回的土壤、岩石样品和来自行星际空间的陨石,表明它们的年龄均不超过47亿年。恒星的年龄可从它们的发光速率与能源储备来估算,人们估计出银河系中最古老恒星的年龄为100亿~150亿年。

(二)宇宙的结构

宇宙是由不同层次的天体系统组成的。

1.星系

星系是指由千百亿颗恒星以及分布在它们之间的星际气体、宇宙尘埃等物质构成的,占据了成千上万光年空间距离的天体系统。星系数量众多。到目前为止,人们已在宇宙中观测到了约1000亿个星系。它们中有的离银河系较近,离银河系最近的星系——大麦哲伦星云和小麦哲伦星云,距离为十几万光年。有的非常遥远,目前所知的最远的星系离我们约150亿光年。

太阳所在的银河系就是星系中的一个代表。以银河系为例,可以认识星系的主要特征。

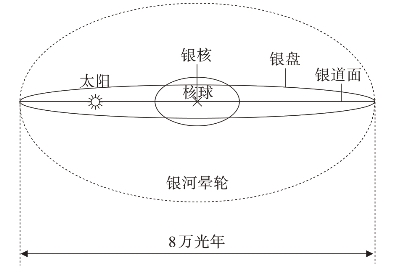

人们在晴朗夜晚仰望天空所见到的一条贯穿长空淡淡发光的白色练带就是银河系。古人把它看成是天上的河流,形象地称为银河。银河系是地球和太阳所属的星系,是一个中型恒星系,直径约为8万光年,大约包含1000亿~2000亿颗恒星。银河系的总质量是太阳质量的1400亿倍,其中90%以上是恒星的质量。

银河系的形态如同铁饼状的圆盘体,中部较厚而四周较薄。整个星系都环绕着银河系中心旋转,圆盘体就是在旋转中形成的。它有三个主要组成部分:银盘、银核和银河晕轮(图5-1-1)。银盘是星系的主体,半径约为4万光年,厚度约为3000~6000光年,银盘主要是由无数年轻的蓝色恒星组成的,环绕形成了四条巨大的旋臂。太阳就位于其中的猎户座臂上。银核是星系的中心凸出部分,是一个很亮的椭球状体,直径约为1.5万光年,厚1.2万光年,这个区域由高密度的恒星组成,主要是年龄大约在100亿年以上的老年红色恒星。银核有强烈的宇宙射线辐射,在那里恒星围绕着一个不可见的中心高速旋转。这表明,在银河系的核心可能有一个超大质量的黑洞,因此银河系是一个比较活跃的星系。银河晕轮弥散在银盘周围的一个球形区域内,银晕直径为7.8万光年,这里恒星的密度很低,分布着一些由老年恒星组成的星团。在人类现今所能观测到的宇宙范围内,大约存在着10亿个以上这样的星系。

星系的形状各异,有椭圆形、旋涡形、棒槌形,它们是构成我们宇宙的基本物质,也是它们造就了千姿百态的宇宙奇观(图5-1-2)。

图5-1-1 银河系的俯视结构图

2.恒星

恒星是构成宇宙的基本单元,宇宙是恒星的世界。恒星是指由炽热气态物质组成,能自行发热发光的球形或接近球形的天体。

恒星具有明显的特征。恒星的体积和质量都比较大,但它们之间有很大的差别。最小的恒星质量大约为太阳的百分之几,最大的则有太阳的几十倍。恒星一般都有发光的能力,但有强弱之分,恒星表面的温度也有高有低。由于每颗恒星的表面温度不同,它们发出的光的颜色也不一样。一般说来,恒星表面的温度越低,它的光越偏红;温度越高,光则越偏蓝。因此,我们观察到的恒星是有不同颜色的。例如,太阳看上去是黄颜色的,它的表面温度是6000 K;织女星则发出白色光,它的表面温度大约为10 000 K。恒星的寿命长短也不一致,这取决于恒星的质量。大质量的恒星其中心温度比小质量的恒星高得多,其蕴藏的能量消耗也快,因而,存在时间短,而小质量恒星的寿命则要长得多。

恒星的分布是不均匀的,大量恒星聚集在一起。两颗恒星紧靠在一起,并互相绕转着就成为双星;3、4颗或更多颗恒星聚集在一起的就称聚星;10颗以上,甚至成千上万颗星聚集在一起称为星团,例如银河系中心方向的武仙座球状星团就是由大约250万颗恒星组成的。为了便于说明恒星在天空中的位置,人们把天空的星斗划分为若干区域,这些区域就称作星座。1928年,国际天文学联合会确定,全天空分为88个星座,并以动物或神话中的人物为星座命名,例如大熊座、狮子座、仙女座等。但星座的大小相差悬殊,各个星座内所包含的肉眼可见星数也各不相等。每一个恒星都从属于一定的星座,星座内主要的恒星往往可以构成独特的图形,例如大熊座(即北斗七星)像勺子,天鹅座呈十字形。

恒星是从太空中的星际气体和尘埃中诞生的,它有形成、发展、死亡和再生的过程。恒星是由极其稀薄的物质凝聚成星云,并进一步收缩、升温,直到触发恒星中心由氢原子核聚变为氦原子核的热核反应,从而放出巨大的核能,使中心天体炽热发光,并发出热辐射,恒星就诞生了。恒星的演化经历了从主序星到红巨星的过程。主序星是恒星一生中最长、最稳定的黄金阶段,占据了它整个寿命的90%。到晚期,恒星的热核反应会产生巨大的辐射压力,自恒星内部往外传递,并将恒星的外层物质迅速推向外围空间,形成又红又亮的红巨星。

当恒星的核燃料耗尽时,恒星也走到了它的尽头。恒星的归宿有三种不同的结局,即白矮星、中子星和黑洞。初始质量小一些的恒星主要演化成白矮星,质量比较大的恒星就有可能形成中子星,质量更大的恒星则可能形成黑洞。白矮星是体积小、密度极高的白色恒星,一颗质量和太阳相当的白矮星,体积不过地球那么大。中子星几乎完全由中子紧密堆积而成,其密度更大,大小只有同质量年轻恒星的百万分之一。质量和太阳相当的中子星的直径仅20 km。黑洞是密度和引力增大到连光线都无法逃逸的天体,切断了恒星与外界的一切联系,人们无法直接观察到黑洞。

3.太阳

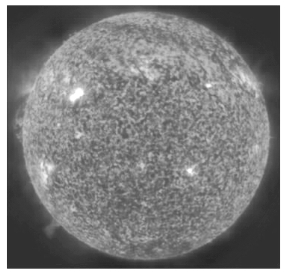

太阳(图5-1-2)是恒星的典型代表,也是银河系中的一颗普通恒星,它位于银河系银盘的一个旋臂上,距银心约3.3万光年,以250 km/s的速度和2.5亿年的周期绕银河系中心公转。太阳与人类居住的地球关系十分密切。与地球相比,太阳是一个巨大的球体,它的直径为139万km,是地球直径的109.3倍。太阳的体积是地球的130万倍。太阳的质量为1.989×1033g,是地球质量的33.34万倍。太阳的平均密度小于地球,是地球平均密度的1/4,为1.41 g/cm3;而太阳表面的重力则远大于地球,是地面重力的27.9倍。

图5-1-2 太阳

太阳是一个炽热的气态球体,并无固态表面。太阳在结构上可分为内、外两大部分:内部为稠密的气体,处于高温高压的状态下;外部为稀薄的气体,称为太阳大气。

人们对太阳内部所知不多,只能推断。外部太阳大气可以直接观测到,分为三个圈层:光球、色球和日冕。

(1)光球

光球位于太阳大气的底层,厚度约为500 km。厚度虽不大,却是太阳大气中密度最高的部分,也是整个太阳中最明亮的部分,强烈的光辐射就是从这一层发出的。人们就以该层来衡量太阳的大小和温度。光球上周期性出没“暗黑”的斑点——太阳黑子,这是太阳活动的反映。

(2)色球

色球是太阳大气的中层,厚度约为2000 km。色球的亮度仅及光球的千分之一,使人无法看见,密度也较光球低。耀斑是太阳色球爆发的突出表现。色球的边缘呈锯齿形,这是强烈的上升气流所致,形成的气柱称日珥。

(3)日冕

日冕是太阳大气的最外层,其厚度相当于太阳半径的几倍,达几百万千米,但它的密度却很低。日冕的亮度是极低的,仅为光球的百万分之一。日冕的气体粒子不断向外扩散,形成太阳风,对地球等行星影响很大。

根据太阳光谱测得太阳光球的有效温度是5770 K。在光球以内,太阳的温度随深度而增加,据推算,在太阳中心其温度可高达1.5×107K。令人不解的是,太阳大气的温度从光球向外也是增加的,在色球上距光球2000 km处,温度上升到1.0×105K,而到了日冕低层其温度可达1.0×106K以上。

太阳的高温来源于太阳能,太阳能是在高温高压条件下,由氢核聚变为氦核的热核反应中产生的。研究发现,在组成太阳的物质中氢占71%,氦占27%,因此,在相当长的时期内,太阳内部的热核反应是不会停止的。太阳是一颗典型的处在主序星阶段的恒星,它的主序星阶段长达100亿年,它已经在这一阶段存在了50亿年,还可以像现在这样再过50亿年。

太阳在不停地运动着,除了环绕银河系的中心旋转外,还有相对于邻近恒星的运动,以20 km/s的速度向武仙座的方向前进。太阳也有自转,其周期为25天。

4.太阳系

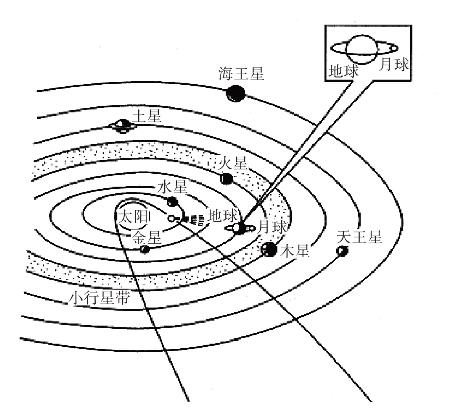

太阳系是由受太阳引力约束的天体组成的系统,太阳系的成员有:太阳、包括地球在内的八大行星、无数小行星、众多卫星(包括月球),还有彗星、流星体以及大量尘埃物质和稀薄的气态物质(见图5-1-3)。在太阳系中,太阳的质量占太阳系总质量的99.8%,其他天体的总和不到总质量的0.2%。太阳的引力控制着整个太阳系,使其他天体绕太阳公转。

(1)行星

行星是在椭圆轨道上环绕太阳运行的、近似球形的天体,并且行星的质量比太阳小得多,本身不发射可见光,它以反射太阳光而发亮。在天空背景上,行星有明显的位移。目前已知环绕太阳运行的有八大行星,按照它们同太阳的远近,依次为水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星。

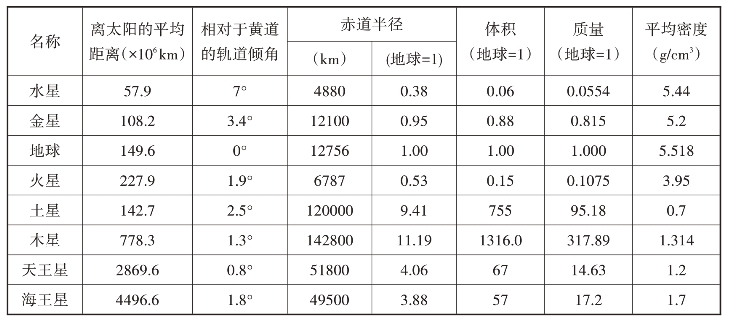

八大行星按物理性质可分为两类:第一类是类地行星,以地球为代表,包括水星、金星、地球和火星,距离太阳近;类地行星的共同特点是半径和质量较小,但密度较高,由石质和铁质构成。第二类是类木行星,以木星为代表,包括木星、土星、天王星和海王星,距离太阳较远;类木行星的共同特点是它们的质量和半径均远大于地球,但密度却较低,主要由氢、氦、冰、甲烷、氨等构成,石质和铁质只占极小的比例。

图5-1-3 太阳系的组成

八大行星绕日运动都遵循着一定的规律。它们的轨道具有近圆性、共面性和同向性特点。近圆性指所有行星轨道的偏心率都很小,几乎近于圆形。共面性是说所有行星的公转轨道面都是比较接近的,大体在一个平面上,与地球轨道面的交角都不大。同向性指行星绕日公转的方向都是相同的,也同太阳自转的方向一致(表5-1-1)。

表5-1-1 太阳系八大行星的参数

除八大行星外,在太阳系内已发现了约70万颗小行星,但这可能仅是所有小行星中的一小部分,它们中约90%的轨道位于小行星带中。小行星带是一个相当宽的位于火星和木星之间的地带。

(2)卫星

卫星是围绕行星运行的天体,月球就是一颗卫星。卫星反射太阳光,除月球外,其他卫星的反射光都非常弱,通常肉眼是看不到的。卫星的质量和体积都比自己中心天体行星小。在太阳系里,除水星和金星外,其他行星都有卫星。太阳系已知的天然卫星总数(包括构成行星环较大的碎块)至少有160颗。木星的天然卫星最多,其中17颗已得到确认,至少还有6颗等待证实。卫星的大小不一,彼此差别很大。

(3)彗星

太阳系中大多数彗星以椭圆形轨道绕太阳公转,典型的彗星分为彗核、彗发和彗尾三个部分。迄今为止,一共记录了约2000颗彗星。彗星是在扁长轨道上绕太阳运行的一种质量较小的天体。彗星有着奇特的外貌:当它远离太阳时,呈现为朦胧的星状小亮斑,其较亮的中心部分叫作彗核,彗核外围的云雾包层称为彗发。当彗星运行到离太阳相当近的时候,彗发变大,太阳风把彗发中的气体和微尘推开,形成彗尾。彗尾一般长几万km~几亿km。

(4)流星体

太阳系中还有数量众多的大小流星体,一旦进入地球大气层,就会摩擦生热、汽化而发出光芒,成为晴朗夜空经常能见到的流星,大流星体降落到地面成为陨星。其中石质陨星叫陨石,铁质陨星叫陨铁。

(5)行星际物质

行星际空间虽然空空荡荡,但并非真空,其中分布着极稀薄的气体和少量尘埃。这些气体和尘埃叫作行星际物质。

5.月球与地月系

(1)月球

月球也称太阴,俗称月亮,是地球唯一的卫星。月球的年龄约为46亿年。月球有壳、幔、核等分层结构。最外层的月壳平均厚度约为60~65 km。月壳下面到1000 km深度是月幔,它占据了月球的大部分体积。月幔下面是月核,月核的温度约为1000℃,很可能是熔融状态的。月球直径约为3476 km,是地球的3/11,太阳的1/400。月球的体积只有地球的1/49,质量约为7350亿亿t,相当于地球质量的1/81,月球表面的重力差不多是地球重力的1/6。

在月球上几乎没有大气和水分。月面上阴暗部分,其面积较大的是“海”,较小的是“湖”“湾”或“沼”,其实月面上的海是徒有虚名的,它滴水不含,是低洼的大平原。月球上明亮的部分是高地和山脉,那里山峦重叠,山脉纵贯,坑穴密布,沟壑纵横,这就是月球上的所谓“陆”。“陆”比“海”平均要高出约1500 m。此外,在月球上可见奇离古怪的环形山,环形山实际上是一块被围起来的洼地,其底部凹陷下去,四周台垣比里面高出数千米。位于南极附近的贝利环形山直径为295 km,可以把整个海南岛装进去。

(2)地月系

月球是离地球最近的天体,与地球的平均距离约为38.4万km。地球与月球构成了一个天体系统,称为地月系。在地月系中,地球是中心天体,因此,一般把地月系的运动描述为月球对于地球的绕转运动。然而,地月系的实际运动,是地球与月球对于它们的公共质心的绕转运动。由于地球质量同月球质量的相差悬殊(81.1∶1),地月系的公共质心距地球中心只有约1650 km。地球与月球绕它们的公共质心旋转一周的时间为27.3天。

有关自然科学基础的文章

尽管细胞的形态千姿百态,但绝大多数细胞都具有共同的结构特征。细胞质里悬浮着许多特定功能的微细结构,称为细胞器,如线粒体、核糖体、内质网、高尔基体和液泡等。线粒体的数量随细胞的种类和生理状态不同而不同,生命活动旺盛的细胞中线粒体含量多,反之则少。......

2023-08-11

(一)物质微观组成的漫长探索早在远古时代,人们在生活实践中就已经注意到,水受热化成汽,遇冷凝成冰;木材燃烧后化成炭。于是,伦琴迅速展开了对这一射线的专门研究。他将这一结果于1896年2月24日向法国科学院作了报告。一周后,他又宣布了一个惊人的发现。他们的研究成果,使放射性研究有了一个大的突破。......

2023-08-11

(一)地球概况地球是离太阳的距离较近的行星,在太阳系八大行星中,按距离太阳远近计,仅远于水星和金星,居第三位。地球的这一位置对于接受太阳热辐射而言是适中的,因此,在地球表面形成了适宜的温度,这对生命圈的出现十分重要。球状的形态使地球上各处太阳高度不同,造成了地球表面各处受热状况和自然环境的极大差异。......

2023-08-11

为了便于说明问题,科学上把原子核外能量不同的电子运动区域,划分为若干个“电子层”。这样,电子可看作在能量不同的电子层上运动,称为核外电子的分层排布。即电子应首先排布在能量最低的电子层里,然后依次排布到能量较高的电子层里。任何原子的最外电子层最多有8个电子,次外电子层最多只能有18个电子,而从外往里数第三层最多只能有32个电子。......

2023-08-11

(一)声音的产生我们拉动胡琴的弦,弦线因振动而发声;敲锣打鼓,亦因鼓面和锣面振动而发声;笛、萧等则依靠空气柱的振动而发声。(二)声音的传播声音是由物体的振动产生的,它又是如何传到我们的听觉器官的呢?由实验测得,在0℃时,声音在干燥不动的空气中传播的速度为331 m/s。声音在空气中的传播速度与压强和温度有关。......

2023-08-11

(一)人的发声在人的颈部内有一种产生声音的结构,叫作喉。图3-3-5人的发音器官(二)听觉听觉是声波作用于听觉器官,使其感受细胞兴奋并引起听神经的冲动发放传入信息,经各级听觉中枢分析后引起的感觉。经过外耳道传来的声波,能引起鼓膜的振动。耳蜗是听觉感受器的所在处,与听觉有关。人类的听觉很灵敏,从每秒振动16次到每秒振动20000次的声波都能听到。位听神经由内耳中的前庭神经和耳蜗神经组成。......

2023-08-11

Cong Shengming Qiyuan Kaishi生命的起源和演化是与宇宙密切关联的,生命构成元素如碳、氢、氧、氮和磷等都是来自宇宙“大爆炸”之后的元素演化。树木和花草开始自由生长,昆虫和鸟类开始出现。实验结果显示,生命的化学元素是偶然形成的,一旦这些元素相遇,它们就可能结合起来形成地球上第一个生命。雨水淹没了洼地,也漫到了山区,几乎覆盖了整个南半球,于是也就诞生了生命的起源地——海洋。......

2023-12-03

功只能量度物体运动状态发生变化时,能量变化了多少,而不能量度物体在一定运动状态下所具有的能量。此定理体现了功和动能之间的联系,由于动能定理不涉及物体运动过程中的加速度、时间、物体运动的路径,因而在只涉及位置变化与速度的力学问题中,应用动能定理比直接运用牛顿第二定律要简单。......

2023-08-11

相关推荐