理查德·道金斯无畏地预测:宇宙中任何地方所能找到的生命,都将是达尔文主义自然选择的产物。这似乎是一个理论家所做出过的最狂妄自大的预测了,但事实上,它是对自然选择理论争论的一个直接后果。暂且不论复杂生命是如何进化的问题,如果道金斯是对的,自然选择对理解人类心智就是不可或缺的,在这一点上,我认同他。这复制者并不是一个经由自然选择的产物,而仅是一个由生物和化学定律所产生出的分子或晶体而已。......

2024-01-23

(一)生命不能自然发生

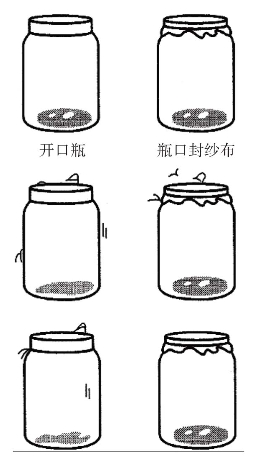

关于生命起源问题,古代有许多假说。自生论认为生命能从非生命物质中自然发生。例如,我国古代就有“白石化羊”“腐草化萤”的说法,古代的欧洲流行“腐肉生蛆”的说法。由于生产力和科学水平低下,自生论观点在漫长的历史阶段一直占统治地位。17世纪中期,意大利医生列迪设计了一个简单的实验,他在盛肉的瓶子上扎上纱布,过几天肉腐烂了,但却没有生出蛆来,而苍蝇产在纱布上的卵,却变成了蛆。由此他得出结论,蛆是苍蝇产在肉上的卵变来的,而不是肉腐烂后突然产生蛆,否定了“腐肉生蛆”的假说(图4-4-1)。但是不久后,在显微镜下发现腐肉瓶内有微生物,于是自生论又抬头了。

图4-4-1 列迪的实验

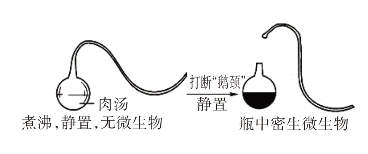

到19世纪60年代,法国微生物学家巴斯德设计了一个精确的实验。他把肉汤注入一个特制的曲颈玻璃瓶里,煮沸灭菌。尽管空气可以通过曲颈的长管进入瓶内,但瓶内肉汤却经久不见混浊变质。这是因为悬浮在空气中的细菌及其孢子重于空气,它们只能停留在曲颈的部位,而进不了瓶。巴斯德又将瓶颈截断,让空气直接进入瓶内,结果微生物大量繁殖,肉汤浑浊变质(图4-4-2)。巴斯德解释,肉汤不会自然产生细菌,而是细菌使肉汤腐败,细菌是腐败的原因,而不是腐败的结果。至此,巴斯德真正地否定了自生论,生命不可能自己产生。

图4-4-2 巴斯德的试验

(二)生命的化学起源

1.原始地球的环境条件

据科学家推测,地球的年龄距今约为46亿年。如果我们穿过时间隧道来到40亿年前的地球,可以看到地球上火山频繁爆发,岩浆四处翻滚,地壳不断运动,天空电闪雷鸣,有时又滂沱大雨。在早期的地球环境条件下原始的生命是怎样产生的呢?关于这个问题,很久以来就有各种不同的观点。现在大多数学者认为,原始的生命是由原始地球上的非生命物质,通过长期的化学作用,逐步由简单到复杂演变而成的。

2.生命的起源

目前,关于生命起源的假说主要有两种。

(1)原始汤的化学进化学说

从20世纪20年代开始,科学家提出化学进化假说,认为最初的原始生命是由地球上非生命物质通过化学作用,逐步由简单物质进化到复杂物质。该学说认为生命起源的化学进化过程可分为以下三个阶段:

第一个阶段:从无机小分子到形成有机小分子。原始大气中大致的成分为CH4、NH3、CO、CO2、H2、H2O蒸气和HCN,它们在大自然不断产生的闪电、紫外线和射线的作用下,就可能合成氨基酸、脂肪酸、碱基和核糖等有机小分子。

为了检验这种推测,1953年,美国学者米勒等人首先模拟原始地球的条件和大气成分,将甲烷、氨、氢、水蒸气等泵入一个密闭的装置内,通过火花放电(模拟闪电),合成出氨基酸(见图4-4-3)。这说明在原始地球条件下,由无机小分子生成有机小分子是完全可能的。

第二个阶段:从有机小分子到形成有机大分子。在原始大气中形成的有机小分子,随着雨水进入原始海洋中,日积月累,原始海洋就成了含有各种有机小分子的有机溶液,这些有机小分子便逐渐合成为有机大分子,如蛋白质和核酸等。1965年,我国在世界上首次人工合成结晶牛胰岛素(一种蛋白质),开创了人工合成蛋白质的新纪元。1981年,我国又用人工方法合成了酵母丙氨酸转运核糖核酸。

图4-4-3 米勒的实验装置

第三个阶段:从有机大分子到形成多分子体系和原始生命的诞生。单独的蛋白质或核酸,还不是生命,它们必须结合起来,形成多分子体系才能显示出一些生命现象。关于蛋白质和核酸怎样结合形成多分子体系,有两种学说:一种是类蛋白微球体学说,美国人福克斯(S.W.Fox)认为干热聚合的类蛋白,被雨水冲入原始海洋,会聚结成大小一致的微球体,微球体有双层结构的膜,借以与水分开,它还有新陈代谢的现象,能出芽繁殖。另一种是著名的团聚体学说。苏联学者奥巴林(A.L.Oparin,1894—1980年)通过实验把天然的蛋白质、核酸、多肽和多核苷酸溶液,放在一定的温度和酸碱度的条件下,能形成团聚体,这种团聚体也有新陈代谢现象,团聚体能与周围环境交换物质,吸取一些有机物,增大本身的体积和重量,还会生长和繁殖。据此,奥巴林等人认为,团聚体的形成过程是最早的多分子体系的形成过程。

多分子体系形成后出现了生命特征,如能不断地自我更新、自我繁殖和自动调节,原始生命宣告诞生。原始生命最初是非细胞形态,经过漫长的历史演变,逐渐发展成具有细胞状态的原核细胞,继而又产生真核细胞,由单细胞进化到多细胞,以动物为例,以后从二胚层进化到三胚层,从无脊椎进化到有脊椎,从水生进化到陆生,最终从动物中分化出高等的人类。

(2)生命热泉起源学说

20世纪70年代以来,部分学者提出了生命热泉起源学说。这一学说认为,当时地球上的原始海洋可能仍然是一片沸腾的热海,不可能出现原始汤的化学进化过程,而生命的起源可能与热泉生态系统有关。20世纪70年代末,科学家在东太平洋的加拉帕戈斯群岛附近发现了几处深海热泉,在这些热泉里生活着众多的生物,包括管栖蠕虫、蛤类和细菌等生物群落。这些生物群落生活在一个高温(热泉喷口附近的温度达到300℃以上)、高压、缺氧、偏酸和无光的环境中。首先是这些化能自养型细菌利用热泉喷出的硫化物(如H2S)所得到的能量去还原CO2而制造有机物,然后其他动物以这些细菌为食物而维持生活。迄今为止,科学家已发现了数十个这样的深海热泉生态系统,它们一般位于地球两个板块结合处形成的水下洋嵴附近。

热泉生态系统之所以与生命的起源相联系,主要基于以下的事实:①现今所发现的古细菌,大多都生活在高温、缺氧、含硫和偏酸的环境中,这种环境与热泉喷口附近的环境极其相似;②热泉喷口附近不仅温度非常高,而且又有大量的硫化物、CH4、H2和CO2等,与地球形成时的早期环境相似。

由此,部分学者认为,热泉喷口附近的环境不仅可以为生命的出现及其后的生命延续提供所需的能量和物质,而且还可以避免地外物体撞击地球时所造成的有害影响,因此,热泉生态系统是孕育生命的理想场所。但另一些学者认为,生命可能是从地球表面产生,随后就蔓延到深海热泉喷口周围。以后的撞击毁灭了地球表面所有的生命,只有隐藏在深海喷口附近的生物得以保存下来并繁衍后代。因此,这些喷口附近的生物虽然不是地球上最早出现的,但却是现存所有生物的共同祖先。

尽管两种生命起源学说的争论持续至今,但是大家都相信,只要有原始地球那样的理化条件,生命就注定会出现,生命是宇宙和地球演化的自然产物。

有关自然科学基础的文章

理查德·道金斯无畏地预测:宇宙中任何地方所能找到的生命,都将是达尔文主义自然选择的产物。这似乎是一个理论家所做出过的最狂妄自大的预测了,但事实上,它是对自然选择理论争论的一个直接后果。暂且不论复杂生命是如何进化的问题,如果道金斯是对的,自然选择对理解人类心智就是不可或缺的,在这一点上,我认同他。这复制者并不是一个经由自然选择的产物,而仅是一个由生物和化学定律所产生出的分子或晶体而已。......

2024-01-23

或许,这些生命已到访过地球,却在返乡之后走向了毁灭。人类及目前推测出的大约870万种地球生命,在这浩渺宇宙中,在这有限认知内,成了一棵绝无仅有的“独苗”。然而,这棵独苗是否能继续存在,前景尚不明朗。最起码,我们应当明白,人类之于万千物种,不过是沧海一粟。“仰观宇宙之大,俯察品类之盛。”对自然怀有敬畏,牢记人性之本,明天才会更加美好。[1]一个地质学上的概念,开始于地球形成之初,结束于38亿年前。......

2023-10-28

Cong Shengming Qiyuan Kaishi生命的起源和演化是与宇宙密切关联的,生命构成元素如碳、氢、氧、氮和磷等都是来自宇宙“大爆炸”之后的元素演化。树木和花草开始自由生长,昆虫和鸟类开始出现。实验结果显示,生命的化学元素是偶然形成的,一旦这些元素相遇,它们就可能结合起来形成地球上第一个生命。雨水淹没了洼地,也漫到了山区,几乎覆盖了整个南半球,于是也就诞生了生命的起源地——海洋。......

2023-12-03

多年来科学家一直在研究关于地球生命的起源,并提出了包括“原始汤”起源说、海底热液起源说、黏土起源说等众多假说。这些微生物完全能够适应古代海洋苛刻的环境条件,是生命起源于海底热液喷口的核心证据。这是因为关于这些物种,地球上有很多化石证据,并且可以通过建立生命之树来推测这些物种的起源过程。......

2023-12-07

鸟到底是不是起源于恐龙,这是科学家一直争论的焦点。其实这已经不是假说,是定论了,现在科学界已经确认,鸟就是恐龙的后裔。大概在清朝末年的时候,英国科学家赫胥黎最早提出鸟类可能起源于恐龙的观点,但是很多人不相信。海尔曼认为鸟起源于槽齿类动物。所以现在很多学者认为它并不是鸟类真正的祖先,只是一种长毛的恐龙。......

2023-10-23

原始植物登陆复原图地球上最早的陆生植物化石表明,距今4亿年前植物已由海洋推向大陆,实现了登陆的伟大历史进程。不仅如此,陆生植物的出现与进化发展,完善了全球生态体系。这些产物如糖类,在植物体内进一步同化为脂类、蛋白质等有机产物,为人类、动物及各种异养生物提供了生命活动所不可缺少的能源。因此,地球上绿色植物在整个自然生命活动中所起的巨大作用是无可代替的。在绿色植被中,森林有“地球之肺”之称。......

2023-11-17

地球的生命之源已经向人类亮出了黄牌警告。造成大量鱼贝类和海鸟死亡,赔偿金额达720万美元。这一事件后,海洋污染成为海事的重要问题。淮河水污染事件。拯救地球生命之水,已经刻不容缓。2006年世界水日的主题是“水与文化”,联合国教科文组织日前公布《世界水资源开发报告》,面对全球水资源开发问题,敲响九声警钟:第一声警钟:水资源管理、制度建设、基础设施建设不足。......

2023-11-17

太古界的地层由变质深的正、副片麻岩组成。已知其中最古老的年龄为40多亿年。总的来说,太古代是原始地理圈的形成阶段,陆地是原始荒漠景观,水域是生命孕育和发源之地。在寒武纪,泛大陆发生分裂并引起海侵,大陆架广布,海生无脊索动物空前繁盛,其中以节肢动物的三叶虫占化石总数的60%,腕足类约占30%,其他仅占10%。......

2023-11-17

相关推荐