从近代自然科学诞生到18世纪,自然科学还处于掌握已有材料的时期,形而上学的方法在当时是有重大历史根据的,这是科学发展的必经阶段。在这一时期,自然科学把自然界作为一个整体加以研究,系统地研究事物的发生、发展及其内在联系,从中找出事物的发展规律。这些重大科学发现都为形而上学敲响丧钟,为辩证唯物主义自然观的确立奠定了自然科学基础。......

2023-07-28

近代自然科学首先在天文学和医学生理学两大领域取得了突破性进展。1543年出版的哥白尼(N.Copernicus,1473—1543年)的《天体运行论》和维萨里(A.Vesaliua,1514—1564年)的《人体构造》,成为近代自然科学革命的开端。

1.天文学

(1)太阳中心学说的创立

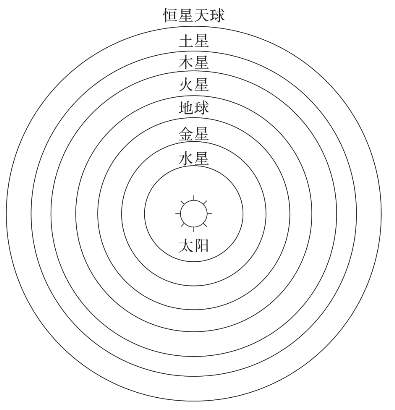

波兰天文学家哥白尼经过数十年的观察和研究,终于于1543年临终时出版了他倾注毕生心血的著作《天体运行论》,该书详细论述了太阳中心学说,其学说的核心是日心和地动的观点。哥白尼认为,太阳居于宇宙中心,而不是地球居于这个位置,其他行星围绕太阳旋转。地球作为一颗普通的行星,它既有绕自转轴的自转,又与其他行星一起围绕宇宙中心——太阳旋转(见图1-1-1)。哥白尼的日心说彻底推翻了托勒密和亚里士多德的“地心说”,动摇了神学宇宙观的支柱,成为天文学从神学中解放出来的宣言。

图1-1-1 哥白尼的太阳中心体系

(2)开普勒建立行星运动三定律

德国著名天文学家、数学家开普勒(J.Kepler,1571—1630年)利用多年观测行星运动的精确记录,进行计算后创立了行星运动三定律。其主要内容是:①所有行星分别在大小不同的椭圆轨道上运行,太阳位于这些椭圆的一个焦点上。②在相等的时间间隔内,行星和太阳的连线在任何地点沿轨道所扫过的面积相等。③太阳系中任何两颗行星公转周期的平方与其轨道半径的立方成正比。开普勒的行星运动三定律,正确地描绘了行星运动的轨迹、时间、速度及与太阳的关系,揭示了天体的基本运动规律,为天体力学的诞生提供了坚实的基础,因此,开普勒获得了“天空的立法者”的美誉。

1755年,德国哲学家康德(I.Kant,1724—1804年)首先提出太阳系起源于原始星云的假说。他认为太阳系起源于原始星云,原始星云一开始弥漫于太空,并不停地旋转,在引力作用下,星云中的微粒不断聚集,其中心部分形成太阳,边缘部分受斥力作用逐渐形成绕中心旋转的较大团块,最终演变成绕太阳旋转的行星。1796年,法国科学家拉普拉斯(P-S.Laplace,1740—1827年)在《宇宙系统论》一书中,也提出了一个类似的星云假说。星云假说尽管有不少缺陷,但它使自然科学摆脱了宇宙不变论的束缚,把演化的思想带进了自然科学的领域。

2.物理学

(1)运动力学的创立

意大利著名的天文学家、物理学家伽利略(G.Galilei,1564—1642年)开创了近代科学的实验研究方法,强调科学认识必须来自观察和实验,并接受实验的验证。他除了用自制的天文望远镜给日心说提供了一系列确凿的证据外,还用自己设计制造的试验仪器,揭示了地面物体运动的基本定律,例如自由落体定律、惯性定律和加速度定律等,这些研究为经典力学奠定了基础。伽利略在运动力学上的一系列开创性工作,打破了亚里士多德运动学思想对物理学的束缚,把近代物理学推上了历史舞台,因而被誉为“近代的物理学之父”。

(2)经典力学体系的创立

1687年,英国物理学家牛顿(I.Newton,1643—1727年)将前人和同代人的成果加以创造性的综合与发展,出版了《自然哲学的数学原理》一书,提出了力学三定律——惯性定律、加速度定律、作用与反作用定律以及万有引力定律,建立起经典力学体系。牛顿的经典力学体系把人们过去一直认为互不相干的地上物体的运动规律和天体运动规律概括在统一的理论之中,完成了近代科学史上的首次大综合。牛顿的经典力学思想不仅影响到物理学的发展,而且也影响到其他自然科学和技术的发展,所以人们也称这次大综合为一场科学领域的革命。

(3)热力学两大定律的发现

法国军事工程师沙第·卡诺(S.Carnot,1796—1832年)于1824年发表了《关于火的动力的考查》一书。他在书中指出:热机做功的必要条件是它必须工作在热源和冷源之间;一部热机所能产生的机械功的大小,在原则上决定于热源与冷源的温度差,而与热机的工作物质无关,这就是以后的所谓“卡诺原理”,也就是热力学第二定律。能量守恒原理(即热力学第一定律)是由六七种不同职业的几十个科学家,先后在4个国家,从不同的侧面独立发现的。能量守恒定律的发现,揭示了热、力、电、化学等各种运动形式之间的统一性,说明了自然界物质间能量转化的规律性。这是牛顿建立力学体系以来物理学上的第二次理论大综合。

(4)电动力学的建立

1780年,意大利解剖学家伽伐尼(1737—1798年)在解剖青蛙时偶然发现了电流。之后意大利物理学家伏打(A.Vlota,1745—1827年)制成了世界第一个能产生稳恒电流的装置——伏打电池。丹麦物理学家奥斯特(H.C.Oersted,1777—1851年)于1820年发现了电流的磁效应。1822年,法国物理学家安培(A-M.Ampère,1775—1836年)发现了电流产生磁力的基本定律,奠定了电磁学的基础。1831年,英国物理学家法拉第(M.Faraday,1791—1867年)发现了电磁感应现象,提出了“磁力线”和“场”的概念,认为空间不是虚空的,而是布满磁力线的“场”。法拉第发现的电磁感应定律是发电机的理论基础,为人类开辟新的能源奠定了基础,电力时代的大门从此被打开了。

(5)经典电动力学的确立

1864年,麦克斯韦(J.C.Maxwell,1831—1879年)向英国皇家学会宣读了《电磁场的动力学》一文。文中不仅给出了电磁场的麦克斯韦方程,而且提出了电磁波的概念。他指出,变化的电场必定激发磁场,变化的磁场又激发电场,这种变化着的电场和磁场共同构成了统一的电磁场,电磁场以横波的形式在空间传播,形成所谓的电磁波。在麦克斯韦方程中,由于电磁波的传播速度就等于当时测出的光速,因此,麦克斯韦预言,光不过是波长在一定范围内的特殊的电磁波,这样光学、电学和磁学就融合成为一体,实现了经典物理学的第三次大综合。

1887年,德国物理学家赫兹(H.R.Hertz,1857—1894年)用实验证实了麦克斯韦关于电磁波的预言。麦克斯韦电磁方程在电磁学理论中的地位就像牛顿定律在力学中的地位一样,它是研究一切电磁现象最根本的出发点,并且使人们深刻地认识到光的电磁本性。因此,电磁场理论的建立是继牛顿时代以后物理学发展史上又一个重要的里程碑。

经典物理学经过众多物理学家三个多世纪的努力,到19世纪末,已发展成为一个极为严密的科学体系,使经典物理学的大厦得以落成。经典物理学的众多研究成果,既带来了科技史上的第一次技术革命(即蒸汽机革命),又推动了第二次技术革命(即电力革命)的发展。

3.化学

古代没有化学,只有炼金术。所谓炼金术,就是想把铜和铅等普通金属,通过各种冶炼手段炼制成金和银等贵重金属。中国古代盛行的是炼丹术,期望炼成仙丹,可以长生不老。从17世纪中叶到19世纪末前后两三百年,由于资本主义的兴起和发展,采矿、冶金、制药工艺的迅速发展和推动,化学进入发展的重要时期。化学作为一门独立的科学诞生了。

(1)化学科学的确立

英国著名科学家波义耳(R.Boyle,1627—1691年)总结了大量的实验事实,提出了科学的元素概念,即元素是不可再分解为其他物质的最简单的纯净物质。物质的性质取决于它所包含的元素和元素的组合。这一思想为化学研究提供了重要的理论依据,使化学独立为一门科学。波义耳还把科学实验提高到化学研究的最重要的地位,他强调一切从实验中来,“化学是实验科学”。

(2)燃烧氧化学说的确立

法国化学家拉瓦锡(A.L.Lavoisier,1743—1794年)对燃烧的过程进行了严格的定量研究,从汞的燃灰中分解出氧元素。他做了大量的燃烧实验,提出了燃烧作用的氧化学说,于1777年向巴黎科学院提交了一篇《燃烧理论》的报告,真正揭开了燃烧秘密。他指出,燃烧是有氧参加的发出光和热的化学反应,物质燃烧时会吸收氧,因而质量会增加,所增加的质量等于吸收氧的质量,一般物质燃烧后会变成酸,金属燃烧后会变成金属氧化物。拉瓦锡建立的科学燃烧理论,否定了统治人们思想100多年的燃素说,给化学树立了一个里程碑。

拉瓦锡还确立了质量守恒定律,创立了化学元素命名法,成为当之无愧的近代化学的奠基者。

(3)原子-分子论学说的提出

英国化学家、物理学家道尔顿(J.Dalton,1766—1844年)在大量的实验基础上建立起原子论。道尔顿科学原子论的主要内容是:原子是组成物质或元素的最小粒子,它们极其微小,是看不见的,既不能创造也不能毁灭,是不可再分的,在一切化学变化中保持其本质不变;同一元素的原子,其形状、质量和各种性质相同,不同元素的原子,质量和性质不同,每一种元素以其原子的质量为最基本的特征;不同元素的原子以简单数目的比例相结合,形成了化学中的化合现象。

原子论在化学的发展史上,具有划时代的意义,它阐明了物质不灭定律的内在含义。但道尔顿的原子论还存在着两个重要缺陷:一是把组成化合物的最小粒子称为“复杂原子”,而否定以至废弃“分子”的概念;二是认为原子是不可再分割的。1811年意大利化学家阿伏加德罗(A.Avogadro,1776—1856年)提出了分子学说。他的学说有三个要点:第一,无论是化合物还是单质,在被分割时,必有一个最小并且保持该物质特性的单位,这个单位就是分子;第二,单质的分子可以由多个原子组成;第三,处于同样温度和压力下的气体,无论是单质还是化合物,相同的体积中必有相同数目的分子。阿伏加德罗分子学说的确定,使道尔顿原子论发展成为完整、全面的原子-分子论。

原子-分子论是近代化学发展史上首次重大的辩证综合,它揭示了物质结构存在的原子、分子这样的层次,近代物质结构理论由此取得了重大突破。

(4)有机化学的建立

与无机化学相比,近代化学体系的另一个分支——有机化学,其研究起步较晚,直到19世纪初期,许多化学家还受“活力论”的束缚,认为有机物是某种神秘的“生命力”的产物。1824年,德国青年化学家维勒(F.Wohler,1800—1896年),用氰和氨水合成了有机物尿素,这是有机化学发展史上的重要里程碑。在此之前,生物学界和化学界一直流行着有机物具有一种神秘的活力的论调,认为有机物只能来源于有生命的动物、植物。尿素的人工合成给神秘的活力论以致命的打击。尿素的人工合成不仅打破了活力论的统治,也打破了有机物和无机物的界限,证明了无机界和有机界的统一,无机化学的已知规律开始向有机物领域渗透。19世纪中叶,随着原子-分子学说的形成和有机合成实验研究工作的展开,化学家们探索有机分子结构理论进入了新的阶段。德国的凯库勒(F.A.Kekule,1829—1896年)把原子化合价的概念引入有机化合物的研究中,1867—1869年间,凯库勒发表了原子立体排列的思想,开创了立体化学构型的先河。煤焦油工业的发展还帮助凯库勒做出了另一项发现——苯的环状结构学说。从此,有机化学成为一门在理论和实践上有着重要作用的化学学科。

(5)元素周期律的发现

随着化学实验的发展,新元素不断被发现,对各种元素性质的比较和分类逐渐成为一个重要课题。到1869年,已发现化学元素63种。在此基础上俄国化学家门捷列夫(D.I.Mendeleev,1834—1907年)和德国化学家迈尔(J.L.Meyet,1830—1895年)于1869年各自独立提出了化学元素周期律。门捷列夫还大胆地预言了十几种未知元素的存在及它们的性质,这些预言多数为后来的实验所证实。元素周期律的发现表明,自然界的元素不是孤立的偶然堆积,而是有机联系的统一体。元素周期律的发现,拉开了无机化学系统化的序幕,为现代化学系统发展奠定了重要的理论基础。

4.生物学

(1)细胞学说的建立

德国植物学家施莱登(M.J.Schleiden,1804—1881年)和动物学家施旺(T.A.H.Schwann,1810—1882年)于1838年和1839年先后创立了细胞学说。其中心内容是:一切动物、植物都是由细胞构成的,细胞是生命的基本单元。这一学说标志着细胞学这门学科的兴起,也促进了生物学各学科较快的发展。

(2)血液循环的发现

血液循环学说是由三名伟大的科学家先后建立起来的。1543年,比利时医生维萨里(A.Vesaliua,1514—1564年)出版了《人体构造》,该书指出人的心脏有四个房室,为血液循环学说奠定了科学基础。

西班牙医生塞尔维特(M.Servetus,1511—1553年)首先发现了人体血液的肺循环。塞尔维特是在与伪科学斗争中献出生命的伟大科学家之一,被宗教裁判所处以火刑。英国生理学家哈维(W.Harvey,1578—1657年)于1628年发表了论文《论心脏与血液的运动》,用无可辩驳的实验事实,揭示了人体的大循环(即体循环)。血液循环学说给宗教神学有关人体的荒谬说教以致命的打击,成为生物学和生理学发展的里程碑。

(3)生物分类学的形成

生物分类学的代表人物是瑞典生物学家林奈(C.V.Linne,1707—1778年),他提出了著名的植物24纲。1735年,林奈出版了他的名著《自然系统》。该书系统地说明了生物分类的原则和见解,建立了一套比较完整的分类体系,把当时已知的1.8万种植物分为纲、目、科、属、种。林奈提出的分类体系和原则,结束了分类学中的混乱状态,使分类学发展到新的阶段。

英国著名博物学家、生物学家、进化论者达尔文(C.R.Darwin,1809—1882年)于1859年出版了震惊世界的名著《物种起源》,建立了科学进化理论。后来他又发表了《动物和植物在家养下的变异》《人类起源及性的选择》等著作,进一步充实了进化论的内容。达尔文的进化论给唯心主义在物种起源方面的神创论和目的论以沉重的打击,也给了关于物种不变的形而上学自然观以沉重打击。

5.地质学

(1)“水成论”与“火成论”

18世纪末,德国矿物学家维尔纳(A.G.Werner,1750—1817年)主张“水成论”。他指出,地球表面最初是一片汪洋,所有岩层都是在海水中经沉淀、结晶而形成,后来由于全球水位突然下降,才使岩层露出水面,形成高山和陆地。苏格兰地质学家赫顿(J.Hutton,1726—1797年)则极力主张火成说。他认为地心是熔融的岩石,当能量达到一定程度时,熔融的岩石就会冲破地壳喷发出来,固化为新岩层。

(2)“灾变论”与“渐变论”

灾变论的主要代表是法国地质学家居维叶(G.Cuvier,1769—1832年),他把地质变化的形式看成是突发的灾变。因为地质考察发现,不同的地层中,有各种不同的化石,并且地层越深,其动植物化石的构造越简单,和现在的动植物形态差别也越大,有的种属已灭绝。据此,居维叶指出,由于发生过多次洪水灾变,才出现了不同的地层。他认为这种洪水的进退是大规模的激变,每一次洪水都把地球上的生物扫荡净尽,造成化石,而最后一次洪水即是《圣经》上所说的“摩西洪水”,它退却后才出现了现今这种地层的基本轮廓。居维叶的灾变论,由于把神学引进地质学中,得到宗教的支持而盛行一时。渐变论主张者英国著名地质学家赖尔(C.Lyell,1797—1875年),经过长期的地质勘查和对前人学说的研究,指出,地质的变迁,不必用什么神奇的、超自然的力量来解释,现在不断发生着的自然作用,如风、雨、河流、海浪、潮汐、冰川、火山和地震等自然力,不断地侵蚀搬运以及沉积,就能改变地层表面的状况。从古至今,这种微弱的地质作用是均一的。因而过去的地质变化过程是缓慢的。赖尔还指出,如果把地球的年龄估计过短,就看不出这种缓慢的变化。赖尔的渐变论有力地驳斥了灾变论的观点,把地质学引向了进化、科学的道路。

有关自然科学基础的文章

从近代自然科学诞生到18世纪,自然科学还处于掌握已有材料的时期,形而上学的方法在当时是有重大历史根据的,这是科学发展的必经阶段。在这一时期,自然科学把自然界作为一个整体加以研究,系统地研究事物的发生、发展及其内在联系,从中找出事物的发展规律。这些重大科学发现都为形而上学敲响丧钟,为辩证唯物主义自然观的确立奠定了自然科学基础。......

2023-07-28

纳米材料是当今材料科学研究中的热点之一。正是因为纳米材料具有这些奇特的性质,与宏观物体迥然不同,由此,人们可以制造出各种性能优良的特性材料。(二)纳米材料的应用纳米材料显示了广阔的应用前景。纳米膜材料可除去水中小于100 nm的颗粒污染物。纳米材料还可以用于医学和生物工程。纳米材料在能源和环境等方面的应用、开发也已在我国兴起。......

2023-08-11

近年来,由于古人类化石不断被发现,可将人类的进化大致划分成早期猿人、直立人、早期智人和晚期智人四个阶段。我国周口店发掘出来的距今79万年前的北京直立人,标本多而全,已闻名于世。晚期直立人的肢骨基本上已和现代人相似,脑容量为800~1000 mL,北京直立人的用火水平已相当高明。猿人是从猿到人的过渡阶段的中间环节之一。我国发现的山顶洞人和法国的克罗马农人,常被作为本阶段的代表,他们的体质与现代人相同。......

2023-08-11

目前,新材料的制造方法主要根据需要来设计。新材料的发展与材料的总体循环密切相关,材料技术的每一环节的改进,都会导致新材料的产生。即新材料应在结构和功能上实现较为完美的结合。总之,新材料的发展必须创新,要加强材料科学的基础研究,依托新理论、新构思、新设想、新工艺,创造更多、更新的材料,为人类社会的物质文明建设做出更大的贡献。......

2023-08-11

1992年6月在巴西举行的“联合国环境与发展会议”正式确定“可持续发展”作为人类社会发展的新战略。“联合国人类环境会议”“联合国环境与发展会议”和“可持续发展世界首脑会议”这三次联合国会议被认为是国际可持续发展进程中具有里程碑性质的重要会议。......

2023-08-11

20世纪初,物理学领域量子理论和相对论的创立,标志着现代科学技术的诞生。以现代自然科学理论为基础,从20世纪中叶以来,陆续诞生了一批高新技术。(一)科学技术革命1.物理学革命量子理论和相对论的创立和发展,突破了经典物理学的框架,使人类对物质世界的认识迈进了一大步。现代化学价键理论使人们对各种物质分子结构的认识逐步深入,对无机化学、有机化学、生物化学和有机合成的发展都发挥了重要的指导作用。......

2023-08-11

从原始地球诞生之时起,也就开始了地球圈层的形成和发展演变的过程。在地球重力作用下,构成原始地球的各种物质发生分异,重物质下沉,轻物质上升,发生了圈层的分化。地球表层物质由于放热冷却固结成岩,出现一层硬壳而形成地壳,地球内部物质则进一步分化,出现不同层次。而原先以结晶水形式存在于地球内部的大量水随着地内温度的升高成为水蒸气,通过火山活动进入大气层,最终以降雨的形式到达地面形成原始的水圈。......

2023-08-11

游学发展到近代,与古代游学已有一定区别,出现了出国求学的“海外修学旅游”,也就是所谓的“留学”。自鸦片战争以来,清政府被迫打开国门,中国的主权被列强蹂躏,逐步丧失独立自主的地位。近代的留学潮热主要经历了四个阶段:赴美留学、留学日本、庚款留学、留法勤工俭学。在中国“庚子赔款”后,美、英、比等国出于长远考虑,为了扩大其在华的影响,相继与中国签立协定,要求中国输送相应留学生。......

2023-10-17

相关推荐