40岁以上人口占比则呈现出城市、镇、乡村和全国都保持了上升的趋势。三大城市群成为人口的重要集聚地。2010年“六普”时全国流动迁移人口达到2.21亿人,三个城市群合计流动人口为6111.93万人,占到全国流动人口的27.66%;同时三大城市群流动人口占到三大城市群总人口的71.17%,特别是珠三角和长三角的半城镇化要更严重些。......

2023-08-10

(一)政策方面

1.农业与城镇化

改革开放以来中国城市化经历了很多挫折和变化,但是大体上都有一条主线贯穿始终。国家把重点放在了农业上,因为农业是基础,而且当时也非常明白农村人口占总人口的比例大约为82%(1978年城镇化为17.9%),这么大的人口数量,最糟糕的是很多地方还没有解决温饱问题,不解决温饱可能导致很多社会问题。因此国家出台了一系列农业政策:一是十一届三中全会首先抓住农业这一环,着重克服过去指导上长期存在的“左”倾错误,恢复和扩大农村社队的自主权,恢复自留地、家庭副业、集体副业和集市贸易,逐步实行各种形式联产计酬的生产责任制,同时提高了粮食和其他部分农产品的收购价格,随后又解决了多种经营的方针问题。二是随后在党的十一届四中全会上一致通过了《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定》,第一次用中央文件的形式提出了农村城镇化的思想。文件还提出:“有计划的发展小城镇建设和加强城市对农村的支援。这是加快实现农业现代化,实现四个现代化,逐步缩小城乡差别、工农差别的必由之路。”“我们一定要十分注意加强小城镇的建设,逐步用现代工业交通业、现代商业服务业、现代教育科学文化事业把它们武装起来,作为改变全国农村面貌的前进基地。”“还可以运用现有大城市的力量,在它们周围的农村中,逐步建设一些卫星城,加强对农村的支援。”此后不久农业获得丰收,农副产品显著增长,城乡市场十分活跃,出现了多年来少见的购销两旺景象。这为将来进一步城市化打好了基础。三是十二大上指出农业是我国国民经济的基础,只要农业上去了,其他事情就比较好办了。1982年到1986年中央一号文件都是关于农业,特别是1982年,中国共产党历史上第一个关于农村工作的一号文件正式出台,明确指出包产到户、包干到户都是社会主义集体经济的生产责任制。此后,中国政府不断稳固和完善家庭联产承包责任制,鼓励农民发展多种经营,使广大农村地区迅速摘掉贫困落后的帽子,逐步走上富裕的道路,中国因此创造了令世人瞩目的用世界上7%的土地养活世界上22%人口的奇迹。这使得农业的重要性深入人心,也使得农业实现了五年的连续增产增收(1980—1984年)。1985年,国家感觉全国形势一片大好,于是制定了大力发展小城镇的政策,提出了允许农民自带口粮进城落户,这与当时的乡镇企业相结合共同促进了城镇化的进一步加快。这一次大约十年的紧抓农业生产,农业得到了大大的改善。十三大报告指出农业的稳定增长和农村产业结构的改善,是整个国民经济长期稳定发展的基础。一系列农业政策的出台以及对农业的资助,使得粮食产量有了相当可观的收成,这对这一时期以及接下来的经济发展、城镇化建设起到了稳定后方、物质积累的作用。

2.户籍制度与城镇化

我国二元制的户籍制度是计划经济体制的产物,严重阻碍了城市化的进程。而国家已经意识到这个问题,政策也在一步步改变,使它更加有利于经济发展、城市化的进程。但是这几年这种二元制度改革力度可能还是不够,它非常不利于农村土地的规模经营以及劳动生产率的提高,不仅严重阻碍了农村劳动力的转移,而且还导致了隐性城镇化。隐性城镇化指中国乡村劳动力在非农转化过程中由于城乡迁移政策的限制,未能实现地域转移的一种人口状态。这类人口在职业上和生活方式上已具有相当程度的城镇特征,只是其居住地域仍为乡村。下面进一步阐述我国户籍制度政策的变化。

新中国的户籍管理始于1951年。1951年7月,为了“保障人民之安全及居住、迁徙自由”。而后来又颁布了很多法律完善户籍制度,直到1958年,我国开始对公民的自由迁徙进行限制,逐步建立起城乡隔离分治的户籍管理制度。这一限制一直持续到1975年宪法取消了有关迁徙自由的规定,此后就一直没有恢复。而20世纪80年代,那时对公民自由流动已经不再那么严格要求了,只是不同的户籍制度享受的社会保障、社会福利的水平不同。随后经济发展速度加快和人口流动进一步加大,基于公平和效率的考虑,户籍制度面临着不断改革的期望。在这样的背景下户籍制度就随着城镇化进一步发展而改变了。

1984年《中共中央关于一九八四年农村工作的通知》决定,选若干集镇进行试点,允许务工、经商、办服务业的农民自理口粮到集镇落户。同年十月国务院发出《关于农民进入集镇落户问题的通知》,这标志着我国户籍制度由指标控制向准入条件控制改变。1985年实行流动人口《暂住证》、《寄住证》和旅客住宿登记相结合的管理办法。1989年国务院发出《关于严格控制“农转非”过快增长的通知》。第二年国务院办公厅又转发国家计委等部门《关于“农转非”政策管理工作分工意见报告的通知》,各地被严格要求控制“农转非”。1992年我国全面取消粮食计划供应制,公安部还发出《关于实行当地有效城镇居民户口制度的通知》,从这时起户口准入制度开始扩大到小城镇。又在随后的一些年当中实行了各种试点方案,进一步推动着户籍制度,使它适应城镇化不断加快的脚步。直到2001年国务院批转公安部《关于推进小城镇户籍管理制度改革意见》,标志着中国户籍管理制度改革向前迈出了实质性的一步。

从以上政策中可以看出国家在一步步调整着宏观政策,使它能够适应经济的发展。20世纪70年代由于恢复经济,所以改革力度可能比较慢,但到了80年代特别是肯定了市场经济后,90年代改革力度不断增大,使这一时间段国家经济增长显著,城市化也不断加快。到了2000年我国城镇化水平已经达到36.22%,比1979年的18.96%足足增加了17.26%。这比欧美发达国家在工业化同时期时已经快了很多。所以进一步进行户籍制度改革非常必要,在有效抓好“度”的情况下推动我国走具中国特色的城镇化道路。

3.乡镇企业、建制镇与城镇化

我国的城镇化道路需要摸着石头过河,因为没有先例,我国的国情决定我们必须走出一条具中国特色的城镇化道路。首先,我国城镇化与工业化同步进行,工业化的积累不足严重阻碍城镇化。而且就业人数多、人口流动量大使得城市不能接受,还导致了许多城市问题,社会保障也不能及时跟上。为此,我国实行了乡镇企业的政策,帮助解决就业问题,让大多数洗脚出田的农民工就近解决工作问题。这也就是所说的“离土不离乡、进厂不进城”。其次,我国的乡镇级行政区划分也快跟不上现代高速发展的脚步了,因为我们还是按新中国成立初期来划分,新中国成立初期是以“步行”为主要交通工具,而到今天为止我国的汽车销量已经超过美国,呈现出一片欣欣向荣的景象。最后,从行政区规模上来看也加大了我国的城镇化难度。我国设市的标准比较严格,联合国建议将人口规模达到两万人的聚居地区作为城市,但各国设市的标准差异还是非常的大。比如:日本为3万人,瑞士为1万人,美国仅为2500人,丹麦和瑞典为200人。反观我国1986年前为10万人;1986—1993年为6万人;1993年新标准为8万人,中等城市为20—50万人。因此我国将小城镇(建制镇)纳入城市范畴是可以的,也是合理的。

在20世纪80年代初随着户籍制度的松动,大量的农村剩余劳动力涌向大城市,这使得基础设施还不是足够完善的大城市接受不了,造成了许多的城市问题,比如脏、乱、差就可以用来形容当时的城市社会生活。因此,在80年代国家为了解决这部分农村劳动力,大力倡导乡镇企业,农村劳动力就近找工作。乡镇企业的异军突起,极大地改变了农村的面貌。农村城镇化也得到很大的发展,中小城市不论是在数量上还是在人口规模上都以比大城市快得多的速度发展,建制镇也有较大的发展,建制镇从1978年的2173个发展到1998年的19000个,20年增加了7.7倍。小城市(<20万人)从1978年的92个增加到1998年的382个,20年增加了3倍。中等城市(20—50万人)从1978年的212个增加到了1998年的792个,20年增加了2.7倍。而到了2011年全部地级及以上城市达到了288个,城镇化达到了51.3%。十八届三中全会全面放开了建制镇和小城镇落户限制,城镇化建设将会迎来更大的一个春天。

4.土地制度与城镇化

土地是农民的命根子。土地是约束农民进城工作落户的最大障碍。因为农民怕进城工作后面临着转户口,而更严重的是失去土地,在现阶段国家对农民的补贴是可观的,土地又是农民唯一的固定财产,那是他们唯一的退路,城市只是打工赚钱的地方,等到岁数大了以后他们还是可以回家安享晚年。但是假如强制性地进行城镇化的话,可能加速刘易斯转折点的到来。

1978年农地制度改革是以联产计酬等多种责任制形态为始点,到1983年确定了土地的集体所有、农户家庭经营的基本形态。1993年确定了将土地承包期限明确延长至15年不变;1994年强调土地承包期实行30年不变,强化和稳定了农户家庭对土地经营拥有权利的完整性。最近在2013年十八届三中全会上中央再次强调“坚持家庭经营在农业中的基础性地位,推进家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营等共同开发的农业经营方式创新。坚持农村土地集体所有权,依法维护农民土地承包经营权,发展壮大集体经济。稳定农村土地承包关系并保持长久不变,在坚持和完善最严格的耕地保护制度前提下,赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转及承包经营权抵押、担保权能,允许农民以承包经营权入股发展农业产业化经营。鼓励承包经营权在公开市场上向专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业流转,发展多种形式规模经营。”这一决定可能将大大改变农民的局面,他们可以把土地入股承包出去,而自己到城里打工赚钱,进一步加速城镇化进程。

土地政策是农民最关心的,也是我们国家能够得以长久发展的物质基础。无论抗日战争还是解放战争时期,中共都是通过土地政策来激发农民的积极性。而在实现我国繁荣富强的关键时期,中央也应该大力抓好农业农村农民的工作,这样将对经济发展、城镇化建设产生巨大的推动作用。

(二)经济方面

劳动力转移规模的不断扩大,不可避免地对农村地区的经济发展、居民的消费需求以及生活方式等方面产生重大影响,尤其是能大量增加农村家庭收入。劳动力流动从两方面增加农村家庭收入,一是直接增加外出务工人员的收入,二是农村留守居民本身的人均收入也有所增加。

中国大多数农村地区,劳动力流动所带来的收入已成为家庭收入的重要来源和提高农户家庭总收入的重要支撑。农村劳动力通过外出务工,获得比在家务农更多的收入,通过把收入寄回给家中的留守人口从而增加消费。根据普查数据,从1990年到2000年,在全部农村家庭纯收入中工资的份额从20%增加到了31%,在河北、河南和广西,迁移收入在农村纯收入中的贡献份额超过了10%,安徽达到了16%,四川为17%,湖南为20%,江西为25%。2011年农村居民人均工资性收入为2963.4元,占农村居民家庭人均年收入的42.5%,比1992年的184.4元上升了15.1倍。首先,农业人口进城后,农村人口向城市转移后的“新市民”的经济来源渠道更多,可以从事第二、三产业。一般来说,第二、三产业领域的收入相对于第一产业要高些,因此,居民收入将有所增加。

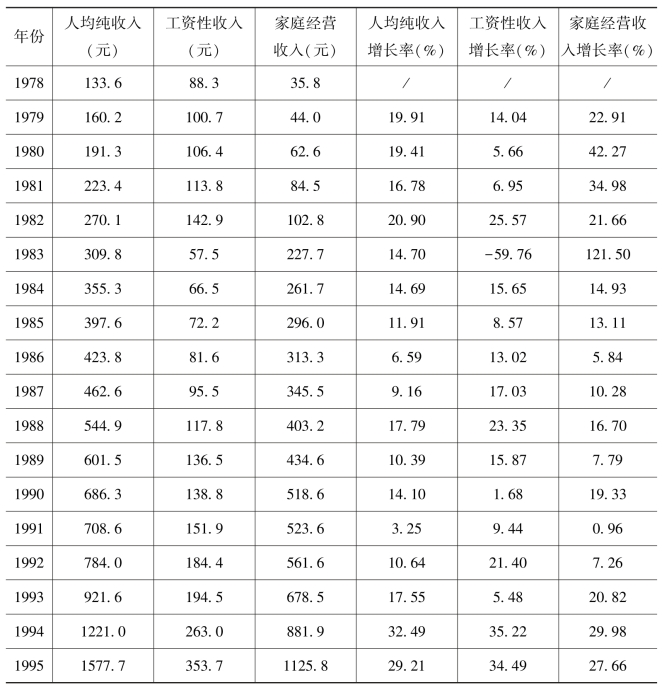

我国农村居民的人均纯收入主要由工资性收入、家庭经营收入、财产性收入和转移性收入四部分构成。而工资性收入指的是农村居民从事非农产业生产劳动所获得的报酬。财产性收入和转移性收入在农村居民总收入中所占比重不高,因此下面主要分析工资性收入和家庭经营收入。具体见表5-14。

表5-14 农村居民各项收入及增长率

续表

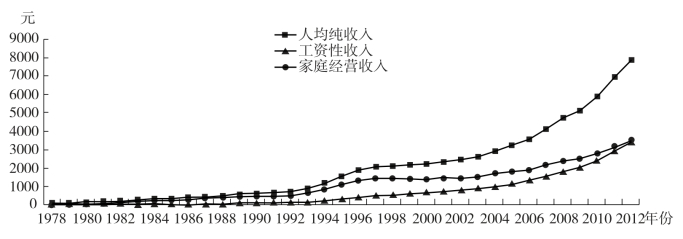

农村居民的工资性收入主要是通过劳动力转移来获得的。因此,通过分析历年居民的家庭收入与工资性收入之间的关系,便可以发现劳动力转移对农村居民的家庭收入产生的影响。如图5-9所示,人均纯收入和家庭经营收入变动趋势比较一致,说明家庭经营收入是人均纯收入的主要来源,而工资性收入变化趋势相对这两条曲线较为陡峭,说明增长趋势明显,随着时间的推移,工资性收入会超过家庭经营收入,到那时候工资性收入将成为人均纯收入的主要组成部分。而在农村工资性收入主要是靠劳动力转移获得,基本上都是农村剩余劳动力在外打工获得的劳动收入。他们会把这部分收入寄到家里,间接地也会提高农村的消费能力。因此,农村大量剩余劳动力不断地流往城市。

图5-9 农村居民家庭各项收入变动情况

图5-10 农村居民家庭各项收入的增长情况

40岁以上人口占比则呈现出城市、镇、乡村和全国都保持了上升的趋势。三大城市群成为人口的重要集聚地。2010年“六普”时全国流动迁移人口达到2.21亿人,三个城市群合计流动人口为6111.93万人,占到全国流动人口的27.66%;同时三大城市群流动人口占到三大城市群总人口的71.17%,特别是珠三角和长三角的半城镇化要更严重些。......

2023-08-10

据表中数据显示三类居民都以医疗保险入保率最高,分别占到49.13%、27.86%和90.70%;城—城流动人口和城市户籍人口都以养老保险为第二高的入保率,分别为43.19%和80.74%,而乡—城流动人口则是工伤保险,为22.57%,养老保险只有21%,这么低的养老保险参保率怎么能保证未来的养老。然而城—城流动人口和城市户籍人口的工伤保险参保率也不低,分别占到34.64%和42.63%。......

2023-08-10

(三)关注高龄人口健康照料,应对人口老龄化趋势目前我国人口高龄化趋势明显,高龄老人数量比重在不断增加,随着老年人口年龄的增长,其各方面身体机能弱化,患病风险也在不断增加,自理能力却逐渐退化,健康照料需求越来越高。......

2023-08-10

计划生育利益导向政策是指政府对积极响应国家计划生育号召的家庭在生产、生活和生育上进行奖励、优待、帮扶和保障,使他们能够享受到多方面的优惠和关照,并对违反计划生育政策的家庭给予一定的经济限制和行政、党纪方面的处分,使他们能够受到一定的约束和惩罚的政策。20世纪80年代以来计划生育利益导向政策正式与我国人口控制工作相结合。......

2023-08-10

国务院在1980年9月召开的第五届全国人民代表大会第三次会议上,正式宣布实行计划生育政策。2013年11月《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出“坚持计划生育的基本国策,启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策,逐步调整完善生育政策,促进人口长期均衡发展”。......

2023-08-10

利益政策的动机是“补偿性的”,补偿计划生育家庭为促进人口长期均衡发展所做出的个人牺牲。通过计划生育利益政策与普惠政策的结合,给予计划生育家庭社会缴费标准和报销水平的优惠等社会保障优先优惠政策,有利于提高利益政策的实施效力,减少普惠政策对计......

2023-08-10

计划生育的利益导向政策自产生以来,大致经历了三个发展阶段。第一阶段的计划生育利益导向政策更多的是对实行“计划生育”基本国策以来的计生理论与实际工作经验的总结。在这一背景下,计划生育利益导向政策体系面临来自多方面的挑战。......

2023-08-10

城乡人口数量是城乡结构最为重要的一个方面,城乡人口数量的变化也可以看作是城镇化进程的变化。整体来看,我国城乡人口的变动可以按照人口城市化的变动分为四个阶段。这些因素导致了二十多年间我国城镇化率只提高了2.5个百分点,年均增长率仅为0.12%。这个阶段的十七年间人口城市化率增加了24.3个百分点,年均增长率达到了1.43个百分点。表5-2城乡人口总数及占总人口比例的变动情况续表续表图5-1城乡人口总数及占总人口比例的变动情况......

2023-08-10

相关推荐