城乡年龄结构随着城市化过程中人口迁移及人口年龄结构的自然变动而不断发生变化。而各年龄段“五普”、“六普”时期分城市、镇、乡村人数占总人口比例的数据如下表5-5。另一方面,从纵向来看,城市0—19岁年龄段人口占比,“六普”期间的数据显示要低于“五普”期间的。全国平均水平在该年龄段也有大幅度地下降。可以看出我国整体人口老龄化上升非常明显,而后续劳动力补充却不足。......

2023-08-10

(一)大城市人口过多,带来了严重的“城市病”

1.大城市人口过多已经给社会发展带来了很大的阻碍,特别是东部发达城市。

首先,基础设施建设不够完善。目前大城市的人口持续增加,车辆也在不断地增加,交通将变得非常拥堵。交通拥堵已经成为了城市硬件条件的短板。住房问题是又一个成为流动人口进入大城市必然要考虑的问题。随着人口不断地流入城市,住房变得非常紧张,土地城镇化不断扩张,地方政府缺少建设城镇的资金,因此被迫接受过快的土地城镇化,以出卖土地换取城市建设资金,房地产开发商为了谋取利益把这部分成本转嫁到购房者身上。这给农民工进入城市购买房产带来了很大的困难。典型的还有南美洲的巴西出现的贫民窟,我国最近几年也出现了棚户区和城中村。2014年李克强总理在《政府工作报告》的“3个一亿人”中,也提到“棚户区改造和城中村改造惠及1亿人”。其次,环境污染也在不断加剧。空气污染和水污染非常严重。本来水资源缺乏的地区加上城市人口增加和水污染严重,吃水用水变得非常困难。而城市空气质量也在每况愈下,PM2.5已经成为每日必报的环境指标。有些地区还会把污染严重的企业搬到生态更加脆弱的农村地区,使得农业生产受到影响,而不是依靠技术或投入资金从根本上改变环境污染。然后城市中的贫富差距也随着城市的逐步扩大变得越来越明显。这种贫富差距是由很多原因造成的,除了工资收入外,社会保障、福利保险也是非常重要的一部分。财产性收入则是扩大贫富差距的重要原因。“让一部分人,一部分地区先富起来”,富起来后就购买房产等固定资产使手中的钱不断增值,而没有富起来的人就需要通过工作来取得工资收入,然后去租先富起来的那一批人买的闲置房子,把工资转变成房租移交到富起来的那部分人手中。这也恰恰是通过城镇化这个过程来实现的。最后发展到城市化过程中的资源浪费严重。比如钢铁行业,随着东部地区的不断发展,需要把产业转移到中西部地区,这时候就会在中西部地区投资建厂,但是东部地区的工厂并不会关闭,往往技术没有转移到中西部地区,东部工厂还比中西部工厂产量高,这样就导致了重复建设,造成了资源的浪费。

2.城市数量在增多,但迁移人口趋向于集聚化。

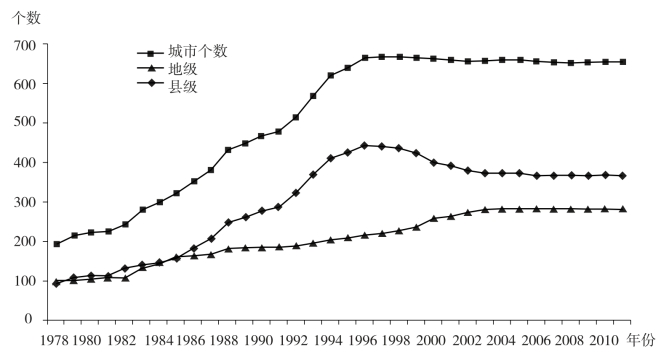

我国城市(包括县级、地级及以上)数量增长从改革开放以来呈先上升后下降的趋势,显示为城市个数>县级>地级,城市个数和县级分别都在1996年和1997年达到峰值,之后开始保持稳中略有下降,县级市下降得比较快,那可能是因为地级市一直保持着不断上升的态势,从1978年的98个不断地上升到了2011年的284个,大有可能追上或超过县级市的数量。

图5-7 1978—2011年三个等级城市数量的变化

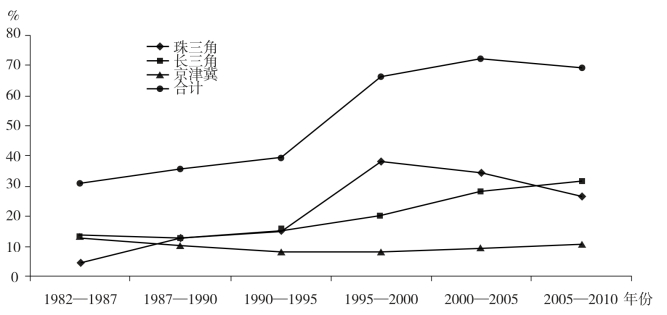

城市数量不断地增加不仅是为了缓解从农村到城市集聚造成的人口增加,而且很大程度上是为了缓解人口集聚带来的城市问题。但是从迁移人口的整体趋势上来看,呈现出了向大城市集聚的态势,特别是迁往京津冀、长三角和珠三角地区。从图5-8中也可以看出来,从改革开放以来,迁往三个地区的迁移人口数量占全国总量的变化,呈现出迅速增加到稳中有降的趋势。对比三个城市群迁移人数在全国迁移人数中的占比,得出我国人口城镇化“极”化现象在不断加强,特别是在2000—2005年期间,三大城市群迁移人口占到了全国总迁移人口的72.12%;2005—2010年,占比有所下降但仍有69.3%。这对我国城市布局、城市建设、城市规划、城市公共服务的完善都有很大的挑战,特别是来自于资源和环境对人口承载力方面。

3.农民工市民化严重滞后,制约着新型城镇化进程

农民工受城乡二元结构的阻碍不能顺利跨过户籍门槛成为实际意义上的市民,亿万农民工离开家乡,与亲人分居两地,有的甚至长期奔波于城乡之间,给中国经济发展做出贡献的同时,本身付出了沉重的代价。农民工工作时间长、居住和工作环境差、工资低、待遇不等、节假日不能正常休息,这些当中很大一部分是由身份造成的。根据相关数据,详细说明城—城流动人口、乡—城流动人口和城市户籍人口在社会保障(表5-11)和住房(表5-13)方面的差距。

图5-8 三大城市群省际迁入人口占全国的比重

(1)社会保障方面

社会保障包括社会保险、社会救助、社会福利和社会安置三层次,其中核心为社会保险。农民工进入城市工作主要需要解决的也是社会保险问题。据我国劳动法所知,社会保险项目分为养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险和生育保险。农民工很多都是家庭里的主要劳动力,一旦外出打工发生什么意外情况,比如受伤、生病、失业、甚至伤亡等,对于这个家庭是无法弥补的损失,很多家庭就可能失去了唯一的劳动力,未来生活会变得更加拮据。

因此根据相关调查数据显示,有26.8%的农民工表示最迫切地想要参加医疗保险;20.4%的农民工表示最迫切地想要参加的是养老保险;18%的农民工表示最迫切地想要参加工伤保险;16.8%的农民工最迫切想要参加的是失业保险;只有14.8%的农民工没有参加保险的意愿。

表5-11 城市三类居民的社会保险入保率(%)

资料来源:2010国家流动人口动态监测数据

王晓丽.中国人口城镇化质量研究——基于市民化角度[D].天津:南开大学博士论文,2013.

但是如表5-11显示,乡—城流动人口与城—城流动人口相比参加社会保险的差距明显;乡—城流动人口与城市户籍人口入保情况相比差距更加明显。据表中数据显示三类居民都以医疗保险入保率最高,分别占到49.13%、27.86%和90.70%;城—城流动人口和城市户籍人口都以养老保险为第二高的入保率,分别为43.19%和80.74%,而乡—城流动人口则是工伤保险,为22.57%,养老保险只有21%,这么低的养老保险参保率怎么能保证未来的养老。乡—城流动人口只是过分地关注当下的利益,害怕工作中的意外伤亡,优先选择工伤保险。然而城—城流动人口和城市户籍人口的工伤保险参保率也不低,分别占到34.64%和42.63%。其余两项保险失业保险和生育保险对于乡—城流动人口占比就微不足道了,因为流动人口一般不会有稳定的工作,会不停地变动工作,实在找不到工作就回农村了。生育就更不可能了,乡—城流动人口一般都会在生完孩子后才出来打工。

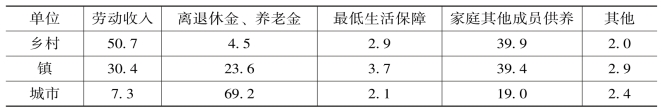

参加社会保险是农民工进入城市最基本的保障,特别是养老方面,我国养老财政支持一直倾向于城镇方面,如表5-12显示,农村老人主要靠劳动收入和家庭其他成员供养,分别占比为50.7%和39.9%。镇上的老人的养老已经有所变化,主要以家庭其他成员供养、劳动收入和离退休金、养老金,分别占到39.4%、30.4%和23.6%。城市老人养老则不再是传统的养儿(女)防老,主要以离退休金、养老金为主,占到了69.2%。因此从表5-12中也能得知身份的转变对于劳动者的重要性,农民工市民化还是一项长期而艰巨的任务。

表5-12 乡镇城60岁以上老人主要收入来源占的比例(%)

资料来源:《中国人口和就业统计年鉴2010》,整理计算。

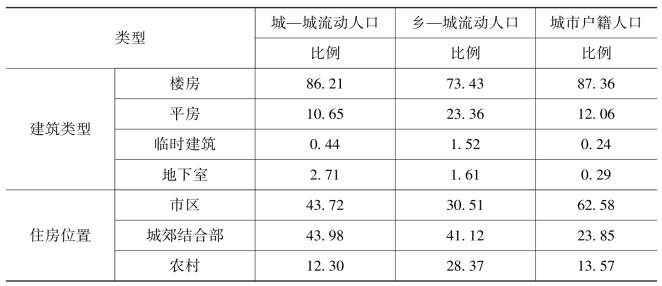

(2)住房类型和位置方面

乡—城流动人口与城—城流动人口、城市户籍人口在住房类型和位置上的差距是又一个迫切需要解决的民生问题。改善农民工居住环境的政策能够使住房供给对经济增长的推动力具有可持续性(郑思奇,廖俊平等,2011),但是身份的限制给农民工在城市买房子造成了阻碍。农民工城市买房主要的来源除了劳动所得的工资收入外,还有公积金,而从表5-11可以看出乡—城流动人口只有可怜的2.87%享受到了这份待遇;城—城流动人口有15.01%;城市户籍人口有34.79%。公积金也是住房类型和位置差别的原因。如表5-13显示,乡—城流动人口虽然有73.43%的人住在楼房,但还有23.36%的人住在平房,而住在市区的只有30.51%,城郊结合部的有41.12%,住在农村的还有28.37%;城—城流动人口住在楼房的占86.21%,平房的只有10.65%,其中住在市区的有43.72%,城郊结合部的有43.98%,农村的只占到了12.30%;城市户籍人口住楼房的占到87.36%,平房的只有12.06%,住在市区的有62.58%,城郊结合部的有23.85%,农村的有13.57%。从数据也可以看出农民工居住环境和位置相比城镇居民的差距非常明显。这些都与农民工不能正常转变为市民,去享受应该享受的公共福利有相当大的关系。“病有所医、住有所居、老有所养”是农民工心中真正的“中国梦”,要实现必须从完善基本制度出发,从根本上解决分配不公的问题。

表5-13 城市三类居民的住房类型(%)

资料来源:2010国家流动人口动态监测数据

王晓丽.中国人口城镇化质量研究——基于市民化角度[D].天津:南开大学博士论文,2013.

城乡年龄结构随着城市化过程中人口迁移及人口年龄结构的自然变动而不断发生变化。而各年龄段“五普”、“六普”时期分城市、镇、乡村人数占总人口比例的数据如下表5-5。另一方面,从纵向来看,城市0—19岁年龄段人口占比,“六普”期间的数据显示要低于“五普”期间的。全国平均水平在该年龄段也有大幅度地下降。可以看出我国整体人口老龄化上升非常明显,而后续劳动力补充却不足。......

2023-08-10

第四节对西方城乡发展理论的思考一、空想社会主义城乡理论思考空想社会主义最早出现在16世纪资本原始积累时期,圣西门、傅利叶和欧文这三个空想社会主义者的学说,反映了当时不成熟的无产阶级要求对社会实际普遍改造的最初愿望,它是科学社会主义的思想来源之一,所以恩格斯说:科学社会主义永远不会忘记,“它是依靠圣西门、傅利叶和欧文这三位思想家而确立起来的” 。......

2023-12-03

城乡人口数量是城乡结构最为重要的一个方面,城乡人口数量的变化也可以看作是城镇化进程的变化。整体来看,我国城乡人口的变动可以按照人口城市化的变动分为四个阶段。这些因素导致了二十多年间我国城镇化率只提高了2.5个百分点,年均增长率仅为0.12%。这个阶段的十七年间人口城市化率增加了24.3个百分点,年均增长率达到了1.43个百分点。表5-2城乡人口总数及占总人口比例的变动情况续表续表图5-1城乡人口总数及占总人口比例的变动情况......

2023-08-10

而城乡之间的这种差异也使我国形成了特有的城乡迁移过程。这种城乡之间的迁移是我国城镇化增长的主要力量。从新增人口和净迁入人口的平均值来看,以上三个阶段呈先增加再下降的趋势。表5-10从性别、年龄和户籍三方面分析了落后地区迁入到三大城市群地区的人口状况。对比分析了常住人口城镇化率和半城镇化率,发现半城镇化率越高的城市,流动人口就越多。半城镇化率最高的5......

2023-08-10

河流面积减少是城市化进程中的主要问题之一,也是对河流生态系统影响最为严重的问题之一。点源污染是指城市工业污水和生活污水不达标直接排入城市河道的污染,涉及城市污水处理工艺和排水系统。点源污染和非点源污染严重影响城市河流的水质,水质是河流生态系统恢复的核心内容。因此,控制城市污染对恢复河流生态功能具有重要意义。......

2023-06-25

隋以后,杭州城市地位有了极大提升,这跟隋代大力开凿南北大运河关系密切。隋代南北大运河的开凿,更把杭州置于沟通江南运河、浙东运河以及钱塘江水道贸易交汇地、中转站的位置。借助运河交通的便利,此时的杭州是“水居江海之会,陆介两浙之间”,城市经济水平发展迅速,也成为运河沿线的知名城市。此时杭州的经济地位已经超越浙东运河上的越州,而仅次于北面的苏州。......

2023-10-31

相对于美国的交通发展策略,亚洲的新兴城市代表——新加坡,则以大容量的快速轨道交通带动卫星新城开发建设作为城市发展的主要规划策略。轨道交通系统的出现,提供了城市空间拓展模式与发展导向的一种选择思路。......

2023-12-06

相关推荐