据表中数据显示三类居民都以医疗保险入保率最高,分别占到49.13%、27.86%和90.70%;城—城流动人口和城市户籍人口都以养老保险为第二高的入保率,分别为43.19%和80.74%,而乡—城流动人口则是工伤保险,为22.57%,养老保险只有21%,这么低的养老保险参保率怎么能保证未来的养老。然而城—城流动人口和城市户籍人口的工伤保险参保率也不低,分别占到34.64%和42.63%。......

2023-08-10

(一)农村迁往城市

由于农村产业结构和城镇产业结构和社会经济条件的不同,导致了城乡收入的实际差异。而城乡之间的这种差异也使我国形成了特有的城乡迁移过程。这种城乡之间的迁移是我国城镇化增长的主要力量。

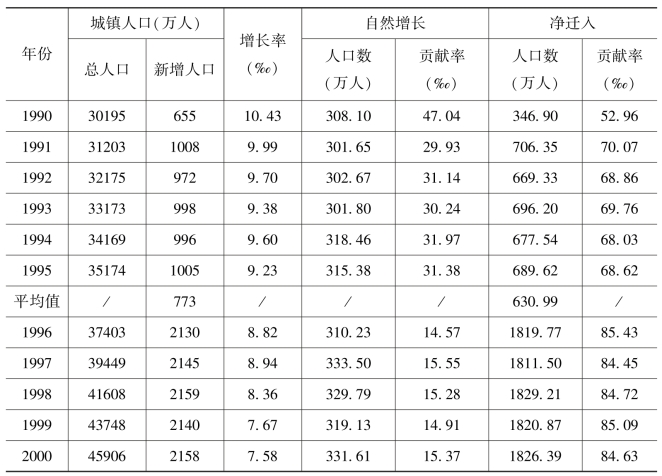

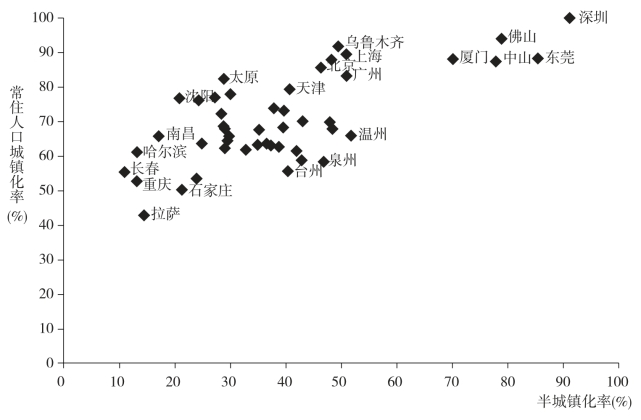

从1990年到2013年,在此期间,农村向城镇净迁入人口规模较大,但整体呈先波动上升后波动下降的趋势(见表5-9)。从1990—2013年期间,城镇自然增长人数非常稳定,保持在300—360万人左右。净迁入人口整体呈现三个阶段:第一个阶段是1990—1995年,在1990—1991年,净迁入人口从346.90万增加到706.35万,随后一直保持稳定在700万以下,没有大幅度地上升。第二个阶段是1996—2003年,1995年到1996年间净迁入人口从689.62万人猛增到1819.77万人,之后一直到2003年净迁入人口一直保持在1800~1870万人之间。第三个阶段是2004—2013年,这个阶段整体呈现波动变化的趋势,净迁入人口没有稳定的趋势。从新增人口和净迁入人口的平均值来看,以上三个阶段呈先增加再下降的趋势。另一方面,从三个阶段的贡献率上看,迁移人口对城镇人口增加的贡献率一直占据着主导地位,从第二个阶段增加到80%以上,就一直保持着这个水平。因此,也可以看出是净迁入人口拉动着我国城镇化的发展。如果考虑到城镇人口的自然增长率要低于全国平均自然增长率的现实情况,实际比例还应有所提升。

表5-9 农村向城镇净迁入人口与城镇人口总量的关系

续表

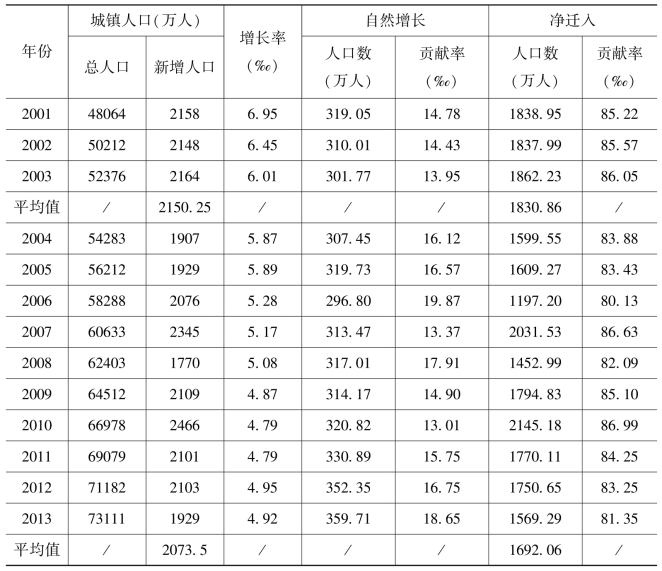

图5-5 我国历年城镇人口增长量及其构成

(二)迁移性别—年龄—户籍特征

劳动力的大量外流,导致了“空心村”、“老人村”;妇女幼儿孤寡老人留守在农村,年轻力壮的出去工作,大大影响了农业产量,粮食丰收,甚至有些产量不高的地方,直接废弃了很多可以利用的土地,土地抛荒严重;受教育程度高的出去务工,农村的剩余劳动力素质低下,不可能有创新,不能及时接受外来先进技术,导致农业生产技术利用受阻;农业迟迟不能实现产业化,产业结构调整实现不了(钱文荣,郑黎义,2011)。

表5-10从性别、年龄和户籍三方面分析了落后地区迁入到三大城市群地区的人口状况。

表5-10 2010年流动人口到三大城市群的性别、年龄和户籍状况的比例(%)

资料来源:钱程.我国省际人口流动与地区经济发展的均衡性研究[D].北京:首都经济贸易大学硕士学位论文,2014.

1.从性别来看,落后地区流入到三大城市群的劳动力以男性为主。

其中京津冀地区占到52.64%,长三角地区占到53.95%,珠三角地区占到54.44%。从性别可以看出,男性劳动力外出打工的要大于女性,农业生产、留守老人和小孩则交给了女人,而农业生产又以体力活为主,收入也偏低,这大大影响了劳动的积极性,也阻碍了产业结构的调整。

2.从年龄来看,落后地区迁入到三大城市群的人以青壮年为主。

其中京津冀地区16—25岁的人占到27.04%,26—35岁的占到了25.69%,36—45岁的占到17.95%,三个年龄段的流动人口占到总流动人口的70.68%。长三角地区16—25岁的年轻流动人口占到28.38%,26—35岁的流动人口占到25.82%,36—45岁的占到20.98%,三个年龄段总共占到75.18%。珠三角地区占比更高,三个年龄段总占比达到81.5%,其中16—25岁,26—35岁,36—45岁三个年龄段分别占到31.84%、29.06%和20.60%。三个地区以上三个年龄段的流动人口的总占比呈递增状态,但青壮年都占到了总流动人口的2/3以上。16—25岁正是高中和大学时期,但是已经外出打工,浪费了大好的受教育时机(吕利丹,2014)。据相关调查显示,我国农村人口受教育水平与城市差距较大,其中小学文化程度为41.78%,初中文化程度为47.59%,高中及以上文化程度总计仅占10.63%,这也必将影响到青年农民工的就业以及养老。反观,0—15岁流动的婴儿、幼儿和儿童在10%以下,说明父母外出到大城市务工,孩子还待在农村接受教育,很少的农民工能让孩子和他们一起去大城市接受教育。这不仅仅影响孩子接受学校的教育,还影响孩子在家庭中的成长,他们不能正常和父母一起生活,影响他们性格的形成(熊猛,叶一舵,2011)。65岁以上流动人口三个地区分别为3.22%、1.79%和1.18%,很明显都位于5%以下,这说明空巢老人非常多,农村养老体制又非常不健全,这给农村老人养老问题造成了非常大的困难。一方面,由于农村青壮年劳动力大量流出或转入非农产业部门,使得农村人口老龄化的实际程度要高于全国人口老龄化的平均水平。另一方面,全国老龄化都在加速,养老需求逐渐增大。农村深受计划生育的影响,农村的独生子女户,特别是独女户和双女户在逐步增加,“四、二、一”的家庭结构正在形成,这种情况使得养老变得更加困难,特别是一些“老人村”。

3.从流动人口的户籍看,以农业户口为主。具有农业户口的流动人口到三大城市群的占比分别为54.14%、74.64%和83.09%。大量农业户口的农民迁入到城市,首先户口问题不能及时得到解决,导致不能得到公平的社会保障。其次,农民工在城市大多都以体力劳动为主,临时工为主,不能得到公司更好的待遇(比如五险一金),随着年龄的增加不得不回到农村,也没有养老保险和社会保险,这对于我国老龄化加重下的养老是一种极大的挑战。

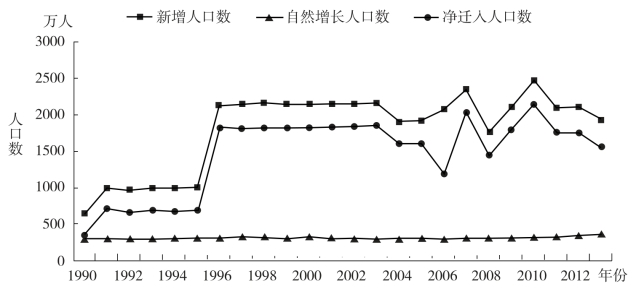

流动人口不断地聚集到大城市、特大城市和超大城市,虽然带动了当地经济发展和城镇化率,但是也给当地带来了许多问题,其中“半城镇化”就是亟须解决的问题(见图5-6)。因为半城镇化把以往的“二元经济结构(农民—市民)”转向了“三元经济结构(农民—农民工—市民)”。这一部分人不停地转移在农业和工业服务业之间,已经对我国经济发展产生了巨大的影响。

图5-6 2010年常住人口城镇化率与半城镇化率对比分析

图5-6用2010年31个省会以上城市和非省会地级以上城市城镇化率排在前20名的城市(共51个城市)。对比分析了常住人口城镇化率和半城镇化率,发现半城镇化率越高的城市,流动人口就越多。半城镇化率最高的5个城市中,有4个是广东省的,1个属于福建省。2010年广东省是我国人口流入最大的省,占到全国总流动人口的12%。第二位是浙江省,也占到了全国总流动人口的11%,图中出现的温州、宁波、金华和台州都处于半城镇化的前列,其中,台州常住人口城镇化率为55.54%,而半城镇化率则达到了40.45%。处于第三位的是北京,流动人口占到全国总流动人口的10%,常住人口城镇化率为85.96%,半城镇化率为46.41%,流动人口是城镇化人口的一半以上。其余还有江苏流动人口占到全国总流动人口的6%,上海流动人口占到全国总流动人口的5%。

据表中数据显示三类居民都以医疗保险入保率最高,分别占到49.13%、27.86%和90.70%;城—城流动人口和城市户籍人口都以养老保险为第二高的入保率,分别为43.19%和80.74%,而乡—城流动人口则是工伤保险,为22.57%,养老保险只有21%,这么低的养老保险参保率怎么能保证未来的养老。然而城—城流动人口和城市户籍人口的工伤保险参保率也不低,分别占到34.64%和42.63%。......

2023-08-10

图11.5剪切试验中倒装芯片试样的光学照片对电迁移对焊料接头剪切行为的影响进行研究,图11.5所示为倒装芯片键合到有机基板上的组件的光学照片,其中大的白色箭头为施加在芯片上推动芯片的力,并对芯片和电路板间的焊料接头产生剪切力。图11.6所示为第二组施加电迁移的试样断口俯视图的SEM照片。剪切试验中菊花链交替失效的现象表明电迁移通过阴极界面处的孔洞形成弱化了阴极界面,这与拉伸试验的结果类似。......

2023-06-20

隐性城镇化指中国乡村劳动力在非农转化过程中由于城乡迁移政策的限制,未能实现地域转移的一种人口状态。这类人口在职业上和生活方式上已具有相当程度的城镇特征,只是其居住地域仍为乡村。而后来又颁布了很多法律完善户籍制度,直到1958年,我国开始对公民的自由迁徙进行限制,逐步建立起城乡隔离分治的户籍管理制度。随后经济发展速度加快和人口流动进一步加大,基于公平和效率的考虑,户籍制度面临着不断改革的期望。......

2023-08-10

是假想电荷数,它所表示的是电子与扩散原子之间动量交换的力的等效效果;eE是电子风力,在良导体中通常它是直接力的十倍左右,在金属的电迁移现象中电子风力的作用要远大于直接力。所以,在电迁移现象中,被增强的原子扩散通量方向通常与电子漂移通量方向一致。换句话说,它将会体验到更大的电子散射作用,以及更大的电子风产生的力的作用,从而将其推向下一个平衡位置,即该原子扩散前空位所在位置。......

2023-06-20

城乡人口数量是城乡结构最为重要的一个方面,城乡人口数量的变化也可以看作是城镇化进程的变化。整体来看,我国城乡人口的变动可以按照人口城市化的变动分为四个阶段。这些因素导致了二十多年间我国城镇化率只提高了2.5个百分点,年均增长率仅为0.12%。这个阶段的十七年间人口城市化率增加了24.3个百分点,年均增长率达到了1.43个百分点。表5-2城乡人口总数及占总人口比例的变动情况续表续表图5-1城乡人口总数及占总人口比例的变动情况......

2023-08-10

基于2020年我国城市休闲化指数综合结果,并结合以往几年的评价数值看,大致呈现如下发展特征。以北京、上海为代表的城市休闲化发展的头部城市已经率先进入全域休闲化发展阶段,标志着我国城市休闲化发展步入一个新的发展时期,然而位居最后的几个城市仍然处于较低的城市休闲化发展阶段。......

2023-07-17

芬兰高中的经济课教学,让学生参与模拟炒股,自己买入卖出。为了适应社会经济结构变化所带来的劳动力市场的变化,芬兰高中课程方案提出,即使在高中阶段,也有必要形成学生对自我就业的能力和积极的态度,以及创造新的工作机会的能力和态度。法国高中课程设置非常多,如同一个万花筒,令人眼花缭乱。......

2024-01-31

相关推荐