信托公司和银行信托部的代客买卖、经租、代办土地过户登记等业务相当繁忙。信托机构的代收款项业务亦见增长。(二)商务管理信托业务有所进展。信托业务必须将信托财产转移到信托公司名下,代理业务则不以信托财产转移于信托公司,仅仅为手续上的代理。抗日战争期间上海信托机构经营的真正信托业务只有两项:商务管理信托与信托投资。......

2023-08-09

从机构数量的角度来说,抗日战争前与抗日战争胜利后在上海开展经营的信托机构数量,从未达到抗日战争时水平。可以说抗日战争时期上海信托业的行业规模处于鼎盛时期。但是从信托机构的存活率来看,与1927~1937年7月期间比较,则有大幅下降。

一些不知名的非法小型信托机构,其存活情况必然是不佳的,对此姑且不论。单以前述有名可考的58家华商信托公司加上6家外资信托公司考察,抗日战争时共有64家信托公司在上海开展营业,实际情况恐怕要超出这一数字。根据朱斯煌的统计,至1945年5月上海约有30家信托公司,存活率不到50%。

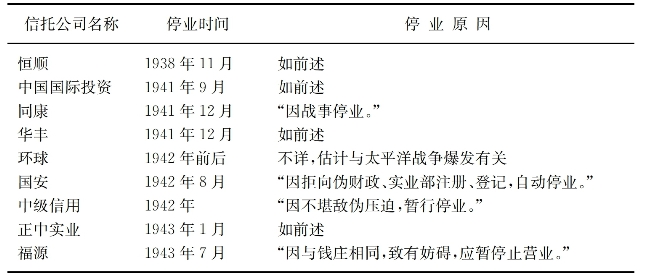

造成信托公司数量下降的原因,一方面是由于一部分信托公司因经营不善自动停业,如表3-18所示。号:Q199-7-153;《联合征信所关于华丰信托公司筹备复业的调查报告》,1948年6月2日,上档联合征信所档案,档号:Q78-2-14137;《福源信托公司第7届董事会决议录》,1943年5月12日,上档福源钱庄档案,档号:Q76-2-6。

表3-18 抗日战争期间部分自动停业的信托公司

资料来源:《恒顺信托公司解散清算》,《银行周报》第22卷第48期,1938年12月6日,第9页;《有关同康信托公司的复业情况》,1946年12月10日,上档上海商业储蓄银行档案,档号:Q275-1-1822;《国安信托公司为增加资本变更章程等呈上海市社会局文》,1947年4月4日,上档王海帆会计师事务所档案,档号:Q93-1-474;《中信商业银行历次增资情形报告》,1951年,上档中信商业银行档案,档号:Q294-1-1;《正中实业信托公司第二次董事会决议录》,1943年1月10日,上档华丰纺织印染厂档案,档

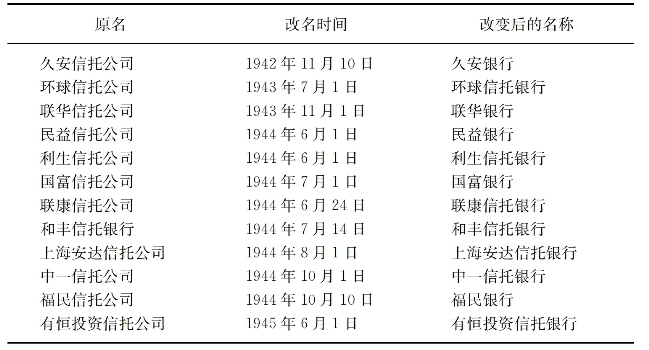

另外,还应注意到汪伪统治时期信托公司的一种特殊倾向。从1942年底开始,一些经营业绩较好、实力相对雄厚的信托公司相继改称银行。如表3-19所见,从1942年11月10日久安信托公司改称银行开始,在1942年至1945年之间,有相当数量的信托公司陆续改称银行,尤以1944年为多。

表3-19 信托公司改名情况表(1942~1945年8月)

资料来源:朱斯煌:《上海之信托业》,1945年7月1日,《战时上海经济》第一辑,第153页;《金融消息·更改名称之信托公司》,《银行周报》第29卷第25、26、27、28期合刊,1945年7月1日。

信托公司改称银行主要与汪伪政府的相关规定有关。根据1943年3月颁布的《信托公司暂行条例》及6月修正后的该条例,如果同时经营银行与信托业务,信托公司的实收资本要比银行少许多,这对信托公司较为有利。但1943年下半年修正的《银行注册章程》、《储蓄银行法》又规定,股份有限公司组织的普通银行如果兼营信托和储蓄业务,必须收足资本700万元。股份有限公司组织的信托公司如果兼营银行、储蓄业务,“与银行应收之资本数额相同”。[93]这样一来,如果一家信托公司想兼营储蓄、银行业务,必须缴纳的实收资本数额与普通商业银行没有任何区别。在缴纳资本额相同的情况下,打着银行的旗号相对来说会更吸引客户,很多信托公司就会考虑改称银行。

再从资本总额和资产总额角度来看,考虑到通货膨胀的因素,抗日战争时期上海信托业的规模,与抗日战争前相比大大缩水。

以1937年1~6月上海批发物价指数等于100,1945年5月上海的批发物价指数为803 580.0,[94]上涨了8 036倍。那么1945年5月上海信托业10亿元中储券的资本总额折合成1937年6月底的物价水平,不到13万元法币。1937抗日战争前夕即使数十家银行信托部和数家外资信托机构不计在内,仅中一、上海、东南、生大、国安、通汇、中国、中级、中央信托局、上海兴业信托社10家信托机构,资本总额就接近2 000万元法币。与抗日战争前相比,上海信托业的资本总额相去甚远。

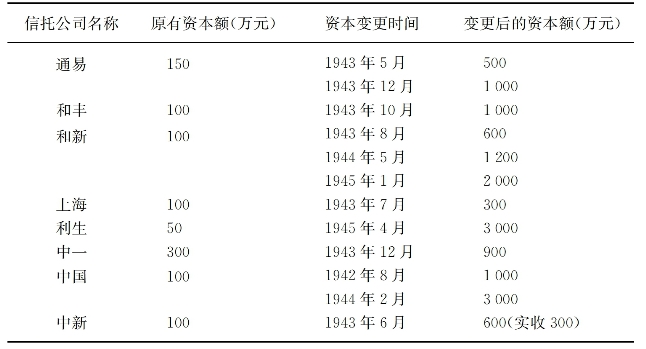

另外,考察上海信托业的资本总额,还必须考虑到一个非常重要的因素:10亿元的资本总额,并非是上海信托业自行发展的结果,而是经历了汪伪政府多次硬性增资要求达到的。

1942年6月1日,汪伪财政部命令,所有金融机关资本公积以法币二对一折合中储券。绝大部分信托机构因此资本额缩水一半,少数如中一信托公司因为实力雄厚,将股本公积升作原值不变。

1943年3月13日,汪伪政府颁布施行了《信托公司暂行条例》,规定“银行收足资本在100万元以上者得兼营信托业务”,“股份有限公司、两合公司、股份两合公司组织之信托公司其资本至少须达50万元”。[95]由于信托公司多属股份有限公司性质,只要收足25万元资本,实际上就可以营业了。

6月24日汪伪政府又对该条例进行修正。修正后的第三条规定:“银行收足资本在500万元以上者,得兼营信托业务。”第五条规定:“股份有限公司、两合公司、股份两合公司组织之信托公司其资本至少须达600万元。”第六条规定:“兼营信托业务之银行,其信托部资金,至少须拨足200万元。”[96]再结合公司法,信托公司要收足600万元的一半即300万元,才可营业,而兼营信托业务的银行则至少须收足500万元。

1943年下半年相继修正的《银行注册章程》、《储蓄银行法》又规定,股份有限公司组织的普通银行如果兼营信托和储蓄业务,必须收足资本700万元,其中300万元为银行部的资本,400万元为信托储蓄部份资本。而“股份有限公司组织之信托公司,本身资本总额至少为600万元,实收至少300万元,兼营银行或储蓄者,至少另添实收资本200万元,其同兼银行储蓄者,至少另添实收资本400万元,与银行应收之资本数额相同云。”[97]如此一来,银行与信托公司如果想兼营业务的话,都必须缴足700万元。

1944年10月,伪政府公布施行了《强化上海特别市金融机关业务纲要》,[98]根据第三条的规定,信托公司每日平均存款数额至少为2 000万元,兼营银行业务的,其兼营部份的存款数额,应加1 000万元,共为3 000万元。至于银行只兼营信托业务的,应共有4 000万元的存款。钱庄只兼营信托业务的,应共有2 300万元的存款。如未能在限期之内,符合上项存款数额标准者,则应增资或合并。根据该纲要第四条的规定,增资后的最低资本额,信托公司为实收1 000万元,兼营银行业务的,其兼营部份资本数额,应加500万元,共为1 500万元。银行只兼营信托业务的,其实收资本应共有2 000万元。钱庄只兼营信托业务的,其实收资本应共有1 300万元。期限为1945年3月下旬,否则加以取缔或停止营业。

在汪伪政府不断硬性要求增资之后,如下表所示,在1943年至1944年间,大部分的信托公司忙于增加资本,个别的甚至经历2到3次增资。

表3-20 部分信托公司资本额变更情况表(1942年6月1日至1945年8月)

续表

资料来源:《伪上海特别市经济局关于各信托公司申报增资文件》,上档伪上海特别市经济局档案,档号:R13-1-1641、R13-1-1016、R13-1-563、R13-1-1928、R13-1-1215、R13-1-1073、R13-1-1322、R13-1-1599;《东南信托公司第105届董监联席会》,1945年1月12日,上档东南信托公司档案,档号:Q315-1-2;《生大信托公司历年营业报告》,上档生大信托公司档案,档号:Q75-1-45;《伪上海特别市商会关于和新信托公司资本情况的有关文件》,上档伪上海特别市商会档案,档号:R47-2-69;《利生信托公司为设立信托公司呈伪国民政府行政院文》,1942年6月13日,上档王海帆会计师事务所档案,档号:Q93-1-556;《上海商业储蓄银行对中新信托公司的调查报告》,1943年11月26日,上档上海商业储蓄银行档案,档号:Q275-1-1822;《金融消息》,《银行周报》第27卷第13、14合并号,1943年4月15日,第1页;第27卷第19、20合并号,1943年5月31日,第34页;第27卷第47、48合并号,1943年12月31日,第32页;第27卷第25、26合并号,1943年7月15日,第31页;第27卷第27、28合并号,1943年7月31日,第36页;第29卷第17、18、19合并号,1945年5月1日。

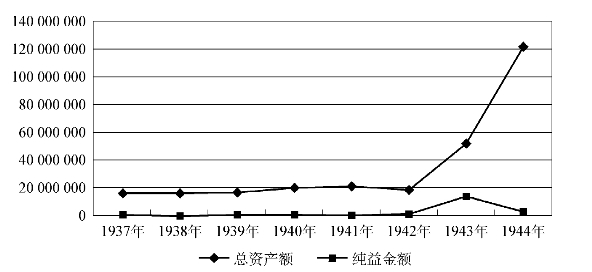

图3-1 1937~1944年中一信托公司资产总额和纯益金走势图(单位:元)

资料来源:《中一信托公司历年帐略》,上档中一信托公司档案,档号:Q329-1-32。

至于单个信托公司的资产总额,也大幅缩水。以设立时间最久的中一信托公司为例,图3-1中所示,在1937年至1943年中一信托公司的总资产额和纯益金呈稳步上升趋势。从绝对数值来看,1944年中一信托公司资产总额最高,达到120 835 779.33元(中储券),与1937年度的15 834 947.81元(法币)相比,绝对数值增加了763%。考虑到当时物价上涨的因素,[99]那么中一信托公司1944年的资产总额仅相当于1937年底的6万元法币。

有关上海信托业研究 1921~1949的文章

信托公司和银行信托部的代客买卖、经租、代办土地过户登记等业务相当繁忙。信托机构的代收款项业务亦见增长。(二)商务管理信托业务有所进展。信托业务必须将信托财产转移到信托公司名下,代理业务则不以信托财产转移于信托公司,仅仅为手续上的代理。抗日战争期间上海信托机构经营的真正信托业务只有两项:商务管理信托与信托投资。......

2023-08-09

华商信托机构大量出现,与1941年上海市面投机动向发生变化也有一定关系。当时的法律,对信托机构尤其是信托公司的经营范围与设立条件限制较少,从1921年信托业兴起直至1942年,一直没有专门的信托法和信托公司法出台。当时信托公司核准的章程,几乎全部列有这两项业务,属于合法经营。可以说,只要打着信托机构的旗号,能够经营的业务范围极大。1941年下半年开始,上海一埠以投资证券、地产为主营业务的信托机构数量大增。......

2023-08-09

北洋政府延用晚清的银行则例和注册章程,对储蓄银行、实业银行、商业银行的经营范围分别有所限制。信托公司属于新鲜事物,政府尚未来得及制订专门法规对其进行约束,只要按照公司条例进行注册即可,经营范围几乎不受任何法律限制。表1-6是当时各信托公司拟定的经营范围。在经营中“取稳健之主义作营业之方针”。通易公司最初是无限公司,主要经营棉花,由黄溯初、范季美主办。......

2023-08-09

表2-1是新增的总公司设在上海的12家华商信托公司的概况。表2-2是这一时期总部设在其他地区的5家华商信托公司,其中诚孚、中国两家在上海设有分公司。沉寂了近5年之后,华商信托公司东山再起,主要与以下几方面因素有关。后因与中央信托局名称相同,奉财政部令并经股东会议决,自1936年1月1日起该公司改称“中一信托公司”。......

2023-08-09

物价上涨对经营信托附属业务也带来负面影响。根据财政部的指令,信托业已不能经营代理买卖证券业务。(二)投资业务面临的问题抗日战争时期华商信托机构涉足较多的投资业务无非是地产、证券、囤积物资等。......

2023-08-09

抗日战争胜利后上海信托业形成了商营信托机构和国营信托机构两大阵营。国营信托业却恰恰相反,分支机构遍地开花,涉及业务范围极为广泛,获利丰厚,呈现出蒸蒸日上的发展态势。上海一地国营、商营信托业截然不同的发展状况,与金融信托市场的需求以及信托机构的经营水准没有太大关系,主要是由于国民政府采取了特殊的金融政策所致。当商营和国营信托机构触犯相同法规时,政府管理部门采取分别对待的措施。......

2023-08-09

首先,确立了上海作为全国信托业中心的地位。其次,从经营内容来看,信托业务的范围有所拓宽。在程联的发动下,1932年1月1日一个非正式的同业组织“上海信托业同人叙餐会”成立。另有相当多的信托机构印发免费的业务宣传小册,供客户索取。......

2023-08-09

根据《中央信托局条例》所载,中央信托局的主要业务分为四大类:“一、信托业务。二、保险业务。三、储蓄业务。四、政府指定之其他业务。”中央信托局经营的真正信托业务并不多,发展状况也不理想。主要开展的业务有:协助同业修订各地费率规章、接受同业分保、办理国内转分保、办理国外交换分保等业务。另外,该局的美金储蓄券、乡镇储券、黄金存款等特种储蓄业务先后奉令停办,余额逐月因转帐而减少。......

2023-08-09

相关推荐