从不同年龄组角度分析可知,各年龄组认为教室里的光线正合适的构成比最高,分别为52.70%、50.76%、45.03%、45.85%、45.88%和34.62%。2015年黄陂区不同人口学特征青少年对教室学习光线的认知情况如表3-43所示。进一步对性别、年龄组、教育程度、学校级别、月均收入和居住地等不同人口学特征进......

2023-08-09

(一) 平均每次读书或写字时间

对2015年黄陂区不同人口学特征青少年干预前后读书、写字时一般平均每次持续时间进行分析,发现干预前后,对读书、写字时一般平均每次持续时间认识的正确率均低于错误率,正确率分别为45.11%和47.39%。干预后正确率有所提升,经统计学检验χ2=5.451,P<0.05,干预前后对读书、写字时一般平均每次持续时间的认识正确率差异有统计学意义。

进一步对性别、年龄组、教育程度、学校级别、月均收入和居住地等不同人口学特征进行干预前后正确率差异性分析,在检验水准为0.05的水平上,若某人口学特征干预前后正确率差异性分析P<0.05,则可认为该人口学特征的青少年干预前后对读书、写字时一般平均每次持续时间的认识正确率差异有统计学意义。

从不同性别角度分析可知,不论男性、女性干预后对读书、写字时一般平均每次持续时间的认识正确率均有提升,干预后分别为48.28%和46.35%。经统计学检验男性χ2=1.346,P>0.05,女性χ2=5.337,P<0.05,女性青少年干预前后对读书、写字时一般平均每次持续时间的认识正确率差异有统计学意义。

从不同年龄角度分析可知,0~7岁、7~10岁、10~13岁和13~16岁年龄组干预后对读书、写字时一般平均每次持续时间的认识正确率均有提升,干预后分别为40.00%、48.93%、48.69%和43.16%。经统计学检验各年龄组均为P>0.05,各年龄组青少年干预前后对读书、写字时一般平均每次持续时间的认识正确率差异没有统计学意义。

从不同教育程度角度分析可知,小学和初中组干预后对读书、写字时一般平均每次持续时间的认识正确率均有提升,干预后分别为47.91%和46.70%。经统计学检验初中组χ2=12.511,P<0.05,小学和高中组经统计学检验均为P>0.05,初中组青少年干预前后对读书、写字时一般平均每次持续时间的认识正确率差异有统计学意义。

从不同学校级别角度分析可知,重点学校和普通学校组干预后对读书、写字时一般平均每次持续时间的认识正确率均有提升,干预后分别为47.34%和47.49%。经统计学检验重点学校组χ2=8.620,P<0.05,普通学校组χ2=0.009,P>0.05,重点学校组青少年干预前后对读书、写字时一般平均每次持续时间的认识正确率差异有统计学意义。

从不同月均收入角度分析可知,各组干预后对读书、写字时一般平均每次持续时间的认识正确率均有提升,干预后分别为43.62%、49.32%、48.40%和45.87%。经统计学检验各月均收入组均为P>0.05,各月均收入组青少年干预前后对读书、写字时一般平均每次持续时间的认识正确率差异均没有统计学意义。

从不同居住地角度分析可知,临空经济区、汉口北商贸区和都市农业区组干预后对读书、写字时一般平均每次持续时间的认识正确率均有提升,干预后分别为45.48%、48.61%和49.35%。经统计学检验汉口北商贸区组χ2=4.992,P<0.05,都市农业区组χ2=6.875,P<0.05,临空经济区组χ2=1.149,P>0.05,木兰旅游区χ2=2.047,P>0.05,汉口北商贸区和都市农业区组青少年干预前后对读书、写字时一般平均每次持续时间的认识正确率差异均有统计学意义。

2015年黄陂区不同人口学特征青少年干预前后平均每次读书或写字时间情况如表3-45所示。

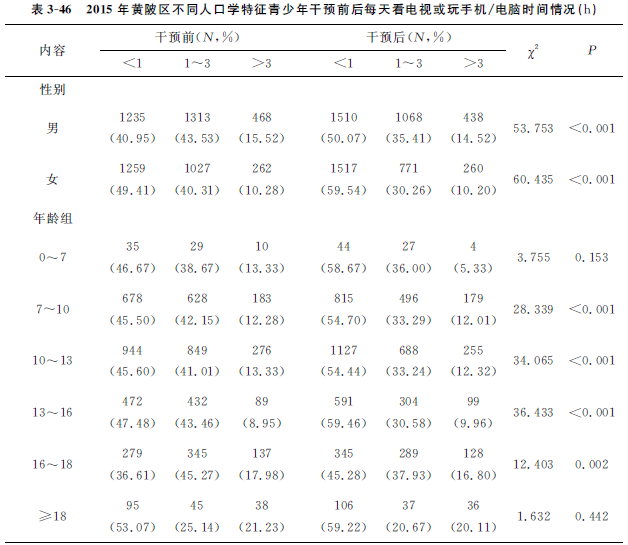

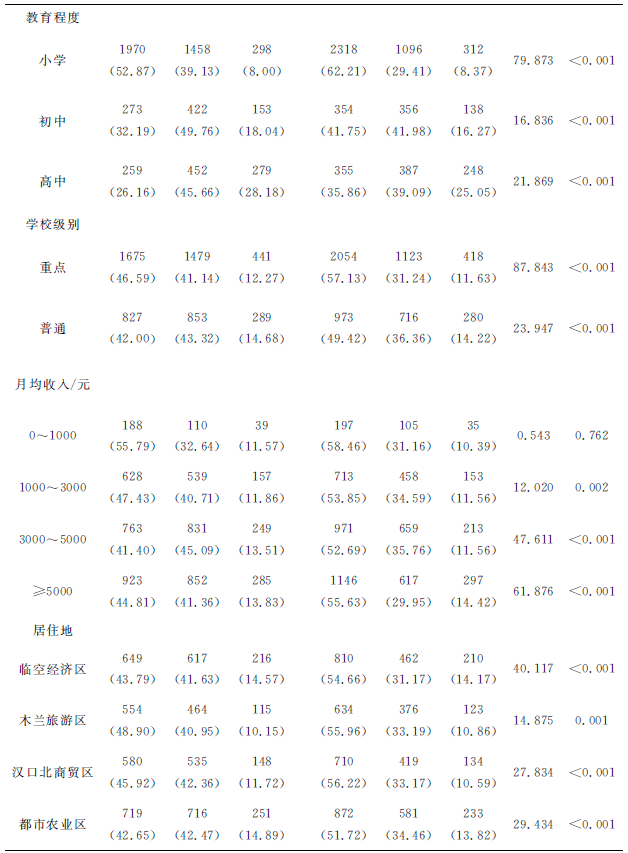

对2015年黄陂区不同人口学特征青少年干预前后每天看电视或玩手机/电脑时间进行分析,发现干预前后,每天看电视或玩手机/电脑时间<1 h组构成比均为最高,构成比分别为44.86%和54.40%,1~3 h组构成比仅次于<1 h组,干预前后构成比分别为41.99%和33.05%,>3 h组构成比最低,干预前后构成比分别为13.15%和12.54%。干预后每天看电视或玩手机/电脑时间<1 h组的构成比增加,经统计学检验χ2=111.043,P<0.05,青少年干预前后每天看电视或玩手机/电脑时间的构成比差异均有统计学意义。

进一步对性别、年龄组、教育程度、学校级别、月均收入和居住地等不同人口学特征进行干预前后构成比差异性分析,在检验水准为0.05的水平上,若某人口学特征干预前后正确率差异性分析P<0.05,则可认为该人口学特征的青少年干预前后每天看电视或玩手机/电脑时间的构成比差异有统计学意义。

从不同性别角度分析可知,男性干预前每天看电视或玩手机/电脑时间为1~3 h组的构成比最高,为43.53%,干预后每天看电视或玩手机/电脑时间<1 h组的构成比最高,为50.07%。经统计学检验男性χ2=53.753,P<0.05。女性干预前每天看电视或玩手机/电脑时间<1 h组的构成比最高,为49.41%,干预后每天看电视或玩手机/电脑时间<1 h组构成比最高,为59.54%。干预后男性和女性看电视或玩手机/电脑时间均呈缩短趋势。经统计学检验女性χ2=60.435,P<0.05。男性和女性青少年干预前后每天看电视或玩手机/电脑时间的构成比差异均有统计学意义。

从不同年龄角度分析可知,0~7岁、7~10岁、10~13岁、13~16岁和18岁及以上年龄组干预前每天看电视或玩手机/电脑时间的构成比均为<1h组最高,分别为46.67%、45.50%、45.60%、47.48%和53.07%。各年龄组干预后每天看电视或玩手机/电脑时间的构成比均为<1h组最高,分别为58.67%、54.70%、54.44%、59.46%、45.28%和59.22%。干预后各年龄组看电视或玩手机/电脑时间均呈缩短趋势。经统计学检验7~10岁年龄组χ2=28.339,P<0.05,10~13岁年龄组χ2=34.065,P<0.05,13~16岁年龄组χ2=36.433,P<0.05,16~18岁年龄组χ2=12.403,P<0.05。7~10岁、10~13岁、13~16岁和16~18岁年龄组青少年干预前后看电视或玩手机/电脑时间的构成比差异均有统计学意义。

从不同教育程度角度分析可知,小学组干预前看电视或玩手机/电脑时间的构成比为<1h组最高,为52.87%,初中组和高中组干预前看电视或玩手机/电脑时间的构成比为1~3 h组最高,分别为49.76%和45.66%。小学组干预后看电视或玩手机/电脑时间的构成比为<1 h组最高,为62.21%,初中组和高中组干预后看电视或玩手机/电脑时间的构成比为1~3 h组最高,分别为41.98%和39.09%。干预后各年龄组看电视或玩手机/电脑时间均呈缩短趋势。经统计学检验小学组χ2=79.873,P<0.05,初中组χ2=16.836,P<0.05,高中组χ2=21.869,P<0.05,小学、初中和高中组青少年干预前后看电视或玩手机/电脑时间的构成比差异均有统计学意义。

从不同学校级别角度分析可知,重点学校和普通学校组干预前看电视或玩手机/电脑时间的构成比分别以<1 h组和1~3 h组最高,分别为46.59%和43.32%。重点学校和普通学校组干预后看电视或玩手机/电脑时间的构成比均为<1 h组最高,分别为57.13%和49.42%。干预后各年龄组看电视或玩手机/电脑时间均呈缩短趋势。经统计学检验重点学校组χ2=87.843,P<0.05,普通学校组χ2=23.947,P<0.05,重点学校组和普通学校组青少年干预前后看电视或玩手机/电脑时间的构成比差异均有统计学意义。

从不同月均收入角度分析可知,0~1000元、1000~3000元和5000元及以上组干预前看电视或玩手机/电脑时间的构成比均以<1组最高,分别为55.79%,47.43%和44.81%,3000~5000元组干预前看电视或玩手机/电脑时间的构成比以1~3 h组最高,为45.09%。0~1000元、1000~3000元、3000~5000元和5000元及以上组干预后看电视或玩手机/电脑时间的构成比均以<1 h组最高,分别为58.46%、53.85%、52.69%和55.63%。干预后各年龄组看电视或玩手机/电脑时间均呈缩短趋势。经统计学检验0~1000元月均收入组χ2=0.543,P>0.05,1000~3000元、3000~5000元和5000元及以上月均收入组均为P<0.05,1000~3000元、3000~5000元和5000元及以上月均收入组青少年干预前后看电视或玩手机/电脑时间的构成比差异均有统计学意义。

从不同居住地角度分析可知,各居住地干预前看电视或玩手机/电脑时间的构成比均以<1h组最高,分别为43.79%、48.90%、45.92%和42.65%。各居住地干预后看电视或玩手机/电脑时间的构成比均以<1h组最高,分别为54.66%、55.96%、56.21%和51.72%。干预后各居住地看电视或玩手机/电脑时间均呈缩短趋势。经统计学检验临空经济区χ2=40.117,P<0.05,木兰旅游区χ2=14.875,P<0.05,汉口北商贸区χ2=27.834,P<0.05,都市农业区χ2=29.434,P<0.05,各居住地组青少年干预前后看电视或玩手机/电脑时间的构成比差异均有统计学意义。

2015年黄陂区不同人口学特征青少年干预前后每天看电视或玩手机/电脑时间情况如表3-46所示。

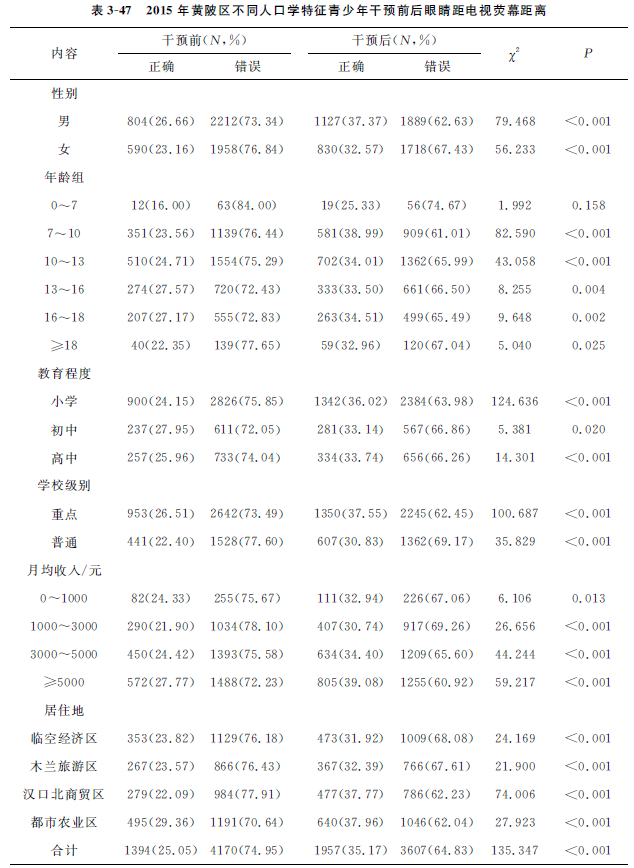

(三) 眼睛距电视荧幕距离

对2015年黄陂区不同人口学特征青少年干预前后看电视时眼睛距电视荧幕距离进行分析,发现干预前后,对看电视时眼睛距电视荧幕距离认识的正确率均低于错误率,正确率分别为25.05%和35.17%,干预后正确率有所提升,经统计学检验χ2=135.347,P<0.05,干预前后对看电视时眼睛距电视荧幕距离认识的正确率差异有统计学意义。

进一步对性别、年龄组、教育程度、学校级别、月均收入和居住地等不同人口学特征进行干预前后正确率差异性分析,在检验水准为0.05的水平上,若某人口学特征干预前后正确率差异性分析P<0.05,则可认为该人口学特征的青少年干预前后对看电视时眼睛距电视屏幕距离的认识正确率差异有统计学意义。

从不同性别角度分析可知,不论男性、女性干预后对看电视时眼睛距电视屏幕距离的认识正确率均有提升,干预后分别为37.37%和32.57%。经统计学检验男性χ2=79.468,P<0.05,女性χ2=56.233,P<0.05,男性和女性青少年干预前后对看电视时眼睛距电视屏幕距离的认识正确率差异均有统计学意义。

从不同年龄角度分析可知,0~7岁、7~10岁、10~13岁、13~16岁、16~18岁和18岁及以上年龄组干预后对看电视时眼睛距电视屏幕距离的认识正确率均有提升,干预后分别为25.33%、38.99%、34.01%、33.50%、34.51%和32.96%。经统计学检验,除0~7岁年龄组外,其余各年龄组均为P<0.05,除0~7岁年龄组外,各年龄组青少年干预前后对看电视时眼睛距电视屏幕距离的认识正确率差异均有统计学意义。

从不同教育程度角度分析可知,小学、初中和高中组干预后对看电视时眼睛距电视屏幕距离的认识正确率均有提升,干预后分别为36.02%、33.14%和33.74%。经统计学检验小学、初中和高中组均为P<0.05,小学、初中和高中组青少年干预前后对看电视时眼睛距电视屏幕距离的认识正确率差异均有统计学意义。

从不同学校级别角度分析可知,重点学校和普通学校组干预后对看电视时眼睛距电视屏幕距离的认识正确率均有提升,干预后分别为37.55%和30.83%。经统计学检验重点学校组χ2=100.687,P<0.05,普通学校组χ2=35.829,P<0.05,重点学校和普通学校组青少年干预前后对看电视时眼睛距电视屏幕距离的认识正确率差异均有统计学意义。

从不同月均收入角度分析可知,0~1000元、1000~3000元、3000~5000元和5000元及以上组干预后对看电视时眼睛距电视屏幕距离的认识正确率均有提升,干预后分别为32.94%、30.74%、34.40%和39.08%。经统计学检验各月均收入组均为P<0.05,各月均收入组青少年干预前后对看电视时眼睛距电视屏幕距离的认识正确率差异均有统计学意义。

从不同居住地角度分析可知,各居住地组干预后对看电视时眼睛距电视屏幕距离的认识正确率均有提升,干预后分别为31.92%、32.39%、37.77%和37.96%。经统计学检验各居住地组均为P<0.05,各居住地组青少年干预前后对看电视时眼睛距电视屏幕距离的认识正确率差异均有统计学意义。

2015年黄陂区不同人口学特征青少年干预前后眼睛距电视荧幕距离如表3-47所示。

(四) 小结

通过对2015年黄陂区不同人口学特征青少年干预前后用眼习惯的改变进行问卷调查及统计学分析可知:干预前后,不同人口学特征青少年对读书、写字时一般平均每次持续时间的认识、每天看电视或玩手机/电脑时间的构成比、眼睛距电视荧幕距离的认识均有统计学意义。经过视访干预,青少年在不良用眼习惯的时间在不断减少,青少年每次读书或写字时间持续1~1.5 h后要有一个短时间的休息,如眼睛远眺,做眼保健操;每天看电视或玩手机/电脑时间在干预后均呈缩短趋势;对看电视时眼睛距电视荧幕距离的认识,干预后其正确率也有所提升,干预效果较好。

有关青少年视力不良防治的实践与创新的文章

从不同年龄组角度分析可知,各年龄组认为教室里的光线正合适的构成比最高,分别为52.70%、50.76%、45.03%、45.85%、45.88%和34.62%。2015年黄陂区不同人口学特征青少年对教室学习光线的认知情况如表3-43所示。进一步对性别、年龄组、教育程度、学校级别、月均收入和居住地等不同人口学特征进......

2023-08-09

黄陂区青少年视力预防相关问题调查(学生用)各位同学,你们好,为了全面了解目前黄陂区青少年视力现状,现做如下调查,请将你的答案用圆珠笔或者签字笔标记,部分题目需要你在横线上填写答案,请各位同学认真填写。教室外活动教室内做作业教室内睡觉 其他(请写出) 2. 你平均每天的户外活动约为 min?......

2023-08-09

(一) 加强政府、学校和家长对于视力防控的重视针对目前黄陂区青少年视力干预的整体情况,给出以下几点建议。(二) 政府持续投入,拓宽经费来源目前黄陂区青少年视力防控项目还处于逐步成熟的阶段,对于资金的投入有以下几点建议。......

2023-08-09

EFA主要用来初步确定因子个数、指标与因子的关系及因子与因子的关系。探索性因素分析示意图如图5-2所示。从干预效果条目EFA模型拟合指数的结果看,4因子模型的χ2、AIC、BIC和aBIC值均最小,而TLI和CFI值最大。图5-3 探索性因素分析碎石图......

2023-08-09

(二) 德国德国作为医疗大国,青少年近视率不足15%。该协会经常深入学校,对幼儿园、中小学的学生进行视力跟踪调查,定期检查学生视力,建立青少年视力档案,发现视力降低者及时进行检查、矫正。并且每年推出青少年视力报告,全面评估德国青少年的近视现状。在1888年,日本政府就制定了学生视力检查的训令,由此日本青少年视力防控拉开了帷幕。......

2023-08-09

干预后,合计在校每天做眼保健操情况每天做组构成比为最高,构成比为44.84%,有时做组构成比仅次于每天做组,干预后构成比为37.56%,从不做组构成比最低,为17.60%。干预后男性和女性每天做眼保健操情况均呈频率上升趋势。从不同居住地角度分析可知,各居住地组干预前在校每天做眼保健操情况的构成比均以有时做组最高,分别为44.40%、40.42%、45.37%和43.48%,各居住地组干预后在校每天做眼保健操情况的构成比均以每天做组最高,分别为47.10%、44.22%、42.83%和44.78%。......

2023-08-09

本研究首次采用LTA模型评估了青少年视力防治干预效果的动态演变阶段特征,并分析影响各阶段干预效果转换的因素。LTA模型可以从多个方面评估两个时间点的行为,阐明个人的行为状态随时间的变化。LTA模型也可以应用于识别和描述具有明显特征的潜在类别个体的特征。......

2023-08-09

(一) 抽样街道及学校情况1. 抽样街道结果通过采用Excel随机数字法,在每个分区中随机抽取1个街道。具体抽样时,考虑到着重观察小学年龄阶段的效果,因而小学生与中学生的抽样比例设定为2∶1。......

2023-08-09

相关推荐