辨析历年各省市高考语文试卷中的非连续性文本试题,其实际的测评目标指向可以分为如下几种类型。该题对于如何在文章中规范地插入、呈现非连续性文本起到了积极的引导作用。例8,可以说是历年试题中与“非连续性文本表达”相关度最高的试题,第1小题是根据文意补充统计图表的局部要素,第2小题实质上是要求对两个统计图表制作上的差异和相应的表达效果差异作出分析。......

2023-08-17

学习资源呈现的是知识与能力的结合,教学资源会对具体的知识点进行解释,同样会偏重鉴赏方法的引导。例如优秀诗文板块在C2-2能力层级中,教师给出的相应资源是《寻诗歌特点,明诗人情志》,教师给出了一组诗歌,根据诗歌特点设置问题链,探究诗人的情与志。首先是李白的《行路难》,教师设置了三个问题:①诗人苦闷到何种程度?②诗人因何而苦闷悲愤?③诗人如何突破情感局限努力让志向实现?通过这三个问题,逐层探究出诗人李白对自己理想信念执着追求的情志。然后是刘禹锡的《酬乐天扬州初逢席上见赠》,教师设置的问题依次是:①诗人为何答谢?②贬谪生活给诗人留下了哪些感受?③诗人如何突破当前情绪?④诗人有何志向?通过这四个问题探讨出积极昂扬的理想信念。经过这两组诗歌的对比,用问题链的方式探讨出了诗人的情志。

教学资源除了会对具体的知识点进行解释,更会偏重阅读方法层面的教学指导。例如文学作品阅读A3-2层级,《引图入文理思路、析性格—图说〈孔乙己〉》,分析最妙的是利用图片,梳理文本内容,透过文本内容分析孔乙己的性格特征。抓住故事情节进行分析,避免对文学类文本解读的表面化、程式化。通过将孔乙己和与孔乙己同是一个阶层的百姓对比,纵向来深化当时社会背景下人心的淡薄及世态炎凉,以此加深学生对孔乙己的理解,是一种不错的解读方式。又例如C1-3层级,《在笑中思考—〈变色龙〉讽刺艺术解读》,从题目、人名、语言动作等引导学生对讽刺艺术进行赏析,让学生真正地接触文本、走进文本,实现文学类文本解读主体多元化。这样也能帮助学生在微资源学习后,在阅读文学类文本时有问题意识。针对文本,不仅仅局限于教师所提的问题,应从多个角度开展个性化的解读。再例如A3-1层级,《刹那溜索 永世豪情—分析〈溜索〉中的首领形象》,教师讲解时,在尊重文本创作主题的前提下,更多的是让学生体验其中的美感,对文本情感内涵进行思考和追问,在思考中提高自己的审美能力,真正从文本中感受到人物的勇敢无畏,从而触动内心。初中阶段属于基础教育阶段,而这一时期是培养学生创新思维和创造能力的关键时期,这个时期的教育对学生人格的形成起重要作用。审美教育能够陶冶学生的情操,提高学生的人文素养,使学生在体验美的过程中对世界进行理性思考。文学类文本作为语文教材中重要的组成部分,其所具有的美感决定了此类文本的审美特点。审美能力实际就是一种思考力,是围绕文本进行对话和思辨。

实用类文本板块同样也会侧重阅读方法层面的教学指导,例如A3-2能力层级,教师给出的相应资源是关于非连续性文本的特点和类型。首先,教师将非连续性文本与篇章文本进行对比,帮助学生认识非连续性文本。其次,谈到了非连续性文本的特征,解释其本质特征。阐释非连续性文本阅读时的三个特点:第一,阅读顺序与篇章阅读不同。此类非连续性文本无法依次阅读,中间需要辨别、跳跃,影响阅读速度和阅读判断。第二,阅读思维过程与篇章阅读有很大不同。因为文本不具完整性,所以读者难以沉浸其中,需要多次进出文本,联系已有知识和客观现实进行信息提取和判断,阅读思维呈间断状态。第三,阅读结果与篇章阅读存在差异。由于文本由多板块组成,有时不同板块的写作风格还存在明显差异,读者读完后难以形成完整印象。每一个特征的介绍,教师都从教材中举了具体的例子。最后,教师谈到了非连续性文本的阅读指向—信息的获取与运用。该设计目标明确,小切口,学生学后大有收获。教师精讲知识点的概念、特征,给出具体的阅读方法和指向,最后用有趣的例子让学生加深理解,从而对A3能力层级“整体感知文本”有一个更为全面和深刻的认识。

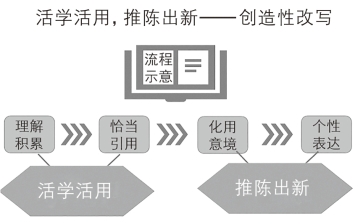

个性化表达也会比较偏重方法层面的教学。例如在C2-3能力层级教师给出的相应资源是“活学活用,推陈出新—创造性改写”。教师告诉学生恶搞式改编不是创造性改写,创造性改写是尊重原稿,运用想象,合乎情理地进行二次创作。教师给出了图片,逻辑清晰地呈现了创造性改写的思维过程(图3-3)。

图3-3 创造性改写思维过程示意图

首先,教师介绍了创造性改写的过程是重新构思、重新裁剪、重新布局的过程,然后给出了创造性改写的流程:①理解积累—理解内容,体会情感,广泛积累;②恰当引用—类似情景,直接引用;③化用意境—情境延伸,叠加活用;④个性表达—活学活用,推陈出新;最后,提供了创造性改写的示范举例。

整个资源从讲解到给出方法再到最后的示例,教师始终秉承“以学生为主体”的理念,精讲知识点的概念、原因,给出具体的方法策略,再到最后带领学生一起练习,让学生对C2能力层级“发散创新”有一个全面的认识。

有关语文评学教系统的重构的文章

辨析历年各省市高考语文试卷中的非连续性文本试题,其实际的测评目标指向可以分为如下几种类型。该题对于如何在文章中规范地插入、呈现非连续性文本起到了积极的引导作用。例8,可以说是历年试题中与“非连续性文本表达”相关度最高的试题,第1小题是根据文意补充统计图表的局部要素,第2小题实质上是要求对两个统计图表制作上的差异和相应的表达效果差异作出分析。......

2023-08-17

所以,在课堂教学中将“智慧学伴”等教学资源应用到学生合作探究中起着事半功倍的效果和作用。根据学生探究讨论的结果,教师没有直接点拨,而是播放了“智慧学伴”中的视频资源,还原了老北京胡同生活中的叫卖声、邻居见面的打招呼声,还有婚丧嫁娶中邻里街坊互帮互助的老北京风情图。需要注意的是,“智慧学伴”教学资源运用到合作探究式教学过程中要注意“真、善、美、实”。......

2023-08-06

以上从试题实际检测重点角度对非连续性文本试题做了分类、分析。据此反思既有的各类非连续性文本试题,如下三点值得考虑。目前试卷中出现的不少非连续性文本是独立出现的。非连续性文本的创制有利于发展学生的逻辑思维能力和创造能力。当然,高利害考试空间有限,非连续性文本更广阔的学习和评价空间在日常教学中。......

2023-08-17

由于生活化阅读教学关注的是过程,并不是直逼结果,这就使每个发展水平有差异的学生都可通过生活化阅读来提高自己的创新意识和阅读能力。生活化阅读教学在促进学生的主体发展上具有以下三个方面的作用。......

2023-11-01

[11]“互联网+”的发展为学生的语文学习带来了新的机遇。除此之外,生活处处是语文,语文学科应用范围广泛,而打破空间限制的线上学习能够为语文学习提供更加多元的学习环境。有数据统计显示,北京市疫情防控期间语文学科在线平台学习的浏览量为七十多万次,约占总浏览量的四分之一。叶圣陶认为,教师的责任不在教,而在教学,即教师是学生学习的组织者、引导者和帮助者。......

2023-08-06

批注要求与我们倡导的完整性相一致:学生必须从全文的整体内容中理解,并在批注中简要记录他们的经验,无论单词是否经过检查,句子是否理解,字符是否理解,都必须与文本相结合。批注式阅读课尤其需要体现与学生和教材特点密切相关的完整性。教师应该深刻理解教材中的重点和难点,从整体上把握一节课。......

2023-07-30

转变学生的新课程的学习方式在当前推进教育的形式下具有特别重要的现实意义。传统教学方法的大锅饭、一刀切、一锅煮,完全抹杀了学生的个性差异,根本谈不上因材施教。新课程的学习方式要求教师尊重学生的个性差异,并把它作为一种亟待开发和利用的教育教学资源。所以新课程的学习方式特别强调以诱发问题来激起学生的求知欲。......

2024-01-31

在利用武汉革命文化资源拓展高校“中国近现代史纲要”课程育人渠道时,要注意与课程纲要紧密联系,提升课程的时效性。也可引入革命文化主题党日活动,邀请武汉地区老革命家讲解革命历史。在“中国近代史纲要”课教学中,要充分运用武汉本土革命文化资源,积极挖掘其价值,加强武汉地区革命文化资源对于发扬红色革命文化、提升教育实效性的积极作用。......

2023-09-18

相关推荐