本章将尝试使用卡普洛的程序正义的福利经济学径路对中国古代的“亲亲相隐”这一证据制度进行分析,我们所使用的主要分析工具包括了本书的主要工具之一的法律的精确性,还包括前一章中对于证据制度程序正义中所涉及的分析模型。“亲亲相隐”制度在我国的历史上曾经占有重要的地位,在今天中国的理论研究和社会现实中也引发了较多的争论。学界普遍认为,该条规定是对“亲亲相隐”原则的回归,初步确立了现代我国亲属免证权制度。......

2025-09-29

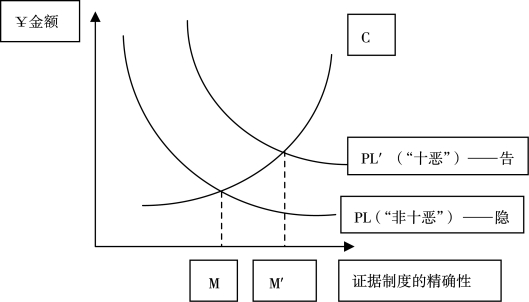

曲线C是社会司法资源投入(或预期错判成本),在共时型模型的分析中,同一社会时期这条曲线是共同的。在图3-1中,PL代表是预期错判损失,PL′是“非十恶”犯罪的预期错判损失,PL是“十恶”犯罪的预期错判损失。P在同一社会结构中视为相同。[48]而L表示错判一旦发生将会造成的实际损失,显然“十恶”犯罪的社会危害L′远大于“非十恶”犯罪造成的社会危害L,被解释为一旦发生“十恶”行为政权颠覆将造成的损失与“非十恶”行为造成的社会危害之间的社会福利减少的差额。

三条曲线相交于两点,在横轴上对应M与M′点。M点确定了在“非十恶”(也即“亲亲相隐”制度所调控行为)法律制度实施的最佳精确度,是程序正义追求的均衡点,在M点位上的边际收益于边际成本恰好相等,就是可以最小化两种成本之和。同样的道理,M′点也是“十恶”法律制度实施的最佳精确度的点位。M′>M点说明,一个理性的政府在有限资源约束下,面对两种犯罪形态,“非十恶”犯罪的证据规则的精确度控制在小于“十恶”犯罪的证据规则精确性才是理性选择。其表现为在“非十恶”犯罪中选择更为粗糙的证据规则,很多犯罪的判决可能“不公正”——产生了对一定犯罪信息漠视的可以“亲亲相隐”刑事证据规则。

图3-1(https://www.chuimin.cn)

还需要解释的一个问题是,在极限条件下M点是否可以移动到趋近于0的位置?M点在X轴上的位置由PL曲线决定,因为在一定社会条件C曲线一定,由于国家必须管制“十恶”犯罪,社会成本曲线的斜率不会过于低。那么PL是否会很接近X轴呢?PL是预期错判损失,L是实际错判损失,M点的位置又主要由L和P共同决定。由于P又和上面的PL′曲线相关,而P只能在区间[0,1]之间移动,所以M点不可能趋近于0。M趋近于0意味“亲亲相隐”所掩饰的证据规则所引发的犯罪信息的流失使整个社会的犯罪行为处于失控状态,但在历史上我们似乎观察不到这样的现象。对此将自然引发一个思考,为什么一个粗糙的证据规则并没有使犯罪失控或是说冤案数量增加?当我们在模型与事实之间来回观察时,理论与实践的结合才能更具价值。我们发现证据规则的精确性与冤案的数量没有想象中联系紧密。当法律的规则有一定模糊性时其自身具有自我实现不断趋向精确性的功能。

回到此前的分析,我们一直忽略讨论的一个问题是“隐”字为何意,到底是沉默不言、不告的言语不作为行为还是积极的藏匿罪犯、毁灭证据的积极行为呢?回到我们最原始的最早期的材料中,可以看到在孔子论证“父子相隐”的语言背景里,孔子是针对叶公的讲得“直躬者”的故事开始的,针对当事人的“告亲”行为,他显得相当反感。显然他并不同意以积极的行为去揭发和告发“父”的“攘羊”行为,也并没有赞同要去帮助“父”藏匿赃物或是湮灭证据,他仅仅只是认为没有必要去主动告发,只是视而不见任事情发展听之任之的不作为行为,在此“亲亲相隐”制度确认的是“没有做证的义务”并不等同于有毁灭证据的权利更不可等同于庇护亲属犯罪或是鼓励腐败了。

“亲亲相隐”制度作为一个程序性的证据规则,为“亲属犯隐匿罪行甚至湮没证据”的行为并不妨碍受害一方向官府提供证据材料。受害者与犯罪人之间往往是案件全部信息的“共享者”比罪犯亲人作为“分享者”具有更高的信息优势。在规则设立之初,可能有人冒犯这个规则,在实践中,受到规则的教化的影响,慢慢这个粗糙的证据规则的威慑功能就显现,“法不可知则威不可测”,个体将不会再把自己置于嫌疑或是危险中——更为尊重亲属间的亲密关系。亲密关系存在于长期博弈群体中构建的经历性判断,同时又形成对未来行为的指引。这样亲密关系中的信息分享将是完全和绝对的,其中的核心词汇是“信任”,信任又可以进一步降低制度的运行成本。

相关文章

本章将尝试使用卡普洛的程序正义的福利经济学径路对中国古代的“亲亲相隐”这一证据制度进行分析,我们所使用的主要分析工具包括了本书的主要工具之一的法律的精确性,还包括前一章中对于证据制度程序正义中所涉及的分析模型。“亲亲相隐”制度在我国的历史上曾经占有重要的地位,在今天中国的理论研究和社会现实中也引发了较多的争论。学界普遍认为,该条规定是对“亲亲相隐”原则的回归,初步确立了现代我国亲属免证权制度。......

2025-09-29

法律的精确性分析是卡普洛的法律程序理论中的核心部分。在民事审判中,当事人将纠纷提交到法院,纠纷双方当事人已经确定,审判目的是法官根据案件事实的法律确认来具体认定赔偿数额。一个可以称为符合实质正义的法律制度是指,各方当事人都被授予这样一种权利:在法庭上“完全的、全面的展示其实际损害”,而不精确的制度则是当事人的损害没有被完全核实。......

2025-09-29

可见在预防成本低,当事人能够对自身行为预测更准确的情况下,法律制度具有更高的精确性可以有助于遏制行为人做出损害社会利益的决定。在这样一个精确的量化处罚列表中,对更为冒险的司机处罚更为严厉,这看似符合“公平”的观念在实践中却给法官提出了调查的难题,而且对司机行为的改善难以起实际效果。所以,对损害结果作更精细的调查貌似符合“公平”观念,实际上却减损了法律的权威浪费了司法资源。......

2025-09-29

改善惩罚以及当事人的法庭行为就显得比对个体的行为控制更为有效,尤其是当惩罚的社会成本高昂时,让无辜者个人提供更多有效信息,减少出现错误的概率将有助于同时改善法律的威慑力以及降低惩罚成本。减少对无辜的错误惩罚将有效减少行为人的犯罪预期收益,可以使无辜的行为更有吸引力。当惩罚涉及较高社会成本时,对惩罚应当是审慎的,对无辜者实施补贴将提升其在法庭上力证自己无罪的情况发生。......

2025-09-29

但是一个既定制度的精确性将如何引导当事人获取相关信息,这种获取信息的激励是否过度,又如何与社会福利之间形成激励相容。另一个需要考虑的因素是,个人在精确性上的投入还只是属于私人成本,个人在事前获取信息的动机相对于社会效应来说并不一定总是“激励相容”的。以下就对私人成本投入与社会效应产出在何种情形下展现出激励相容予以逐一分析。......

2025-09-29

以下我们将分析由判决来进行行为指引的制度设计模式会带来哪些可能的问题。同时,在一般案件中通过判决获取信息并传播知识通常是效果甚微又成本昂贵的。比如,直接发布公告宣称对超速的监控已经遍布整个城市,或是对超速的违法行为的突击检查或是将超速行驶给城市交通的危害进行频繁宣传。......

2025-09-29

比如,在“打黑除恶”行动中,执法的目的在于迅速控制“黑恶势力”的行为,对已经造成伤害的填平作用退居次要位置。此时,我们必须更多的使用规则条款而不是简单的标准,对行为人的行为进行更精确的控制,尽管在刑事司法中,“打黑除恶”很显然属于黑社会性质犯罪的范畴。......

2025-09-29

在均衡论的程序正义分析进路中,损害赔偿模型是建立在两个前提下的:第一,行为导致损害的因果关系确定,加害人与被害人之间的法律关系没有争议,即责任方明确;第二,在事前,当事人有可能成为加害人也有可能是受害人,并且我们默认当事人在行为前已经被如实告知将产生的法律后果。在这个模型中,法官最主要的目标是妥当地引导当事人的行为。......

2025-09-29

相关推荐