尽管数学试图去证明在一个四维世界中,空间和时间的统一并不能完全消除距离和持续时间之间的差异,但它们确实揭示了这两个概念之间的相似之处,这在爱因斯坦之前的物理学中是前所未有的。事实上,现在应将各个事件之间的空间距离和时间间隔视作在空间轴和时间轴上的投影,因此四维直角坐标系的旋转可能导致部分空间距离转换为持续时间,反之亦然。空间和时间仅是亘古不变的四维坐标轴的投影,是四维空间几何学的必然结论。......

2023-08-05

对于单独的恒星如何拥有自己的行星家族,我们已经有了或多或少的了解,现在该考虑一下恒星本身了。

恒星的履历如何?有关它们的诞生、长期的变化以及最后的结局,详细情况又是怎样的呢?

要研究这类问题,我们不妨先从太阳入手,因为它是我们这个银河系的几十亿颗恒星中很典型的一颗。首先,我们知道,太阳是一颗古老的恒星,因为根据古生物学的数据来判断,它已经以不变的强度照耀了几十亿年,使地球上的生物得以生长。任何普通能源都不可能这样长时间地提供这么多的能量,所以,太阳的能量辐射一直以来都是科学上的一个谜。直到科学家发现了元素放射性嬗变和人工嬗变,才揭示出这种潜藏在原子核深处的巨大能量。在第七章中我们曾看到,差不多每一种化学元素都可以看作是一种潜在的、拥有巨大能量的燃料,这些能量会在这些元素达到几百万度的高温时释放出来。

然而,这样的高温,在地球上的实验室几乎是无法获得的,但在星际空间却不足为奇。以太阳为例,它的表面温度只有6 000℃,但温度向内逐渐升高,直到中心部分达到2 000万摄氏度的高温。这个数字并不难得到,根据测得的太阳表面温度和已知的太阳气体的热传导性质可以求出。这正像我们知道的一个热土豆的表面有多热,又知道土豆的热传导系数,就可以推算出它内部的温度,而无须把它切开一样。

结合已知的太阳中心温度和各种嬗变的具体情况,我们就能知道太阳内部放出的能量是由哪些反应造成的。这些重要的反应叫作“碳循环”,是两个对天体物理感兴趣的核物理学家贝蒂(Hans Albrecht Bethe)和魏扎克同时发现的。

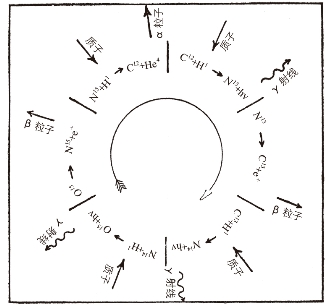

太阳所释放的能量,主要是由一系列互相关联的热核聚变产生的,而不是单靠一种,我们把这一系列转变称为一条反应链。这条反应链的最有趣之处,在于它是一条闭合链,它在进行了6步反应后,又会回到起点。从图122这幅太阳反应链的示意图中,我们可以看出,这个循环反应的主要参加者是碳核和氮核,以及与它们碰撞的高温质子。

图122 太阳的能量是由这条循环的核反应链产生的

例如,普通碳(C12)和一个质子相撞,形成了氮的同位素(N13),并以γ射线的形式放出一些原子核能。这一步反应是核物理学家所熟知的,并已在实验室中用人工加速的高能质子实现。N13的原子核并不稳定,它会自动进行调整,放出一个正电子(即β+粒子),从而变成碳的比较稳定的重同位素(C13),煤炭中就含有少量的这种元素。这个碳同位素的原子核再被一个质子撞上,就会在强烈的γ辐射中变成普通的氮N14(从N14开始,我们就可以同样方便地描述这个反应链)。这个N14原子核再与一个热质子(第三个)相撞,变成稳定的N15。最后,N15再与第四个质子相撞,然后分裂成两个不等的部分,一个就是开始时的那个C12原子核,另一个是氦核,也就是α粒子。

我们可以看到,在这个循环的反应链里,碳原子和氮原子是不断地重新产生的。因此,借用化学术语来形容,它们只是起催化剂的作用。这个反应的实际结果是接连进入反应的四个质子变成了一个氦原子核。因此,这个过程可以表述为:在高温下,氢在碳和氮的催化作用下嬗变为氦。

贝蒂成功地证明,在2 000万摄氏度高温下进行的这种循环反应所释放的能量,正好与太阳辐射的实际能量相当。其他各种可能发生的反应,其计算结果都与天体物理学的观测不符。因此可以确定,太阳能主要是由碳、氮循环产生的。还应注意,在太阳内部的温度条件下,完成图122所示的这个循环,差不多要500万年的时间。因此,每当这样一个周期结束时,碳(或氮)的原子核就又会以刚进入反应时的状态重新出现。

鉴于碳在这个过程中发挥的基本作用,以前曾有人认为太阳的热量来自煤的燃烧,现在,我们仍可以说这句话,不过,这里的“煤”不是真正的燃料,它扮演了神话中“不死鸟”的角色。

值得特别注意的是,太阳的这种释能反应的速率主要由中心温度和密度决定,同时也在一定程度上依赖于太阳内部的氢、碳、氮的数量。由此我们可以立即找出这样一种方法,即选择不同浓度的反应物,使它所发出的光度与观测相符,从而分析出太阳气体中的各种成分,这一方法是史瓦西近年提出的。用这种方法,他发现太阳的一大部分物质是纯氢,氦略少于一半,只有很少一部分是其他元素。

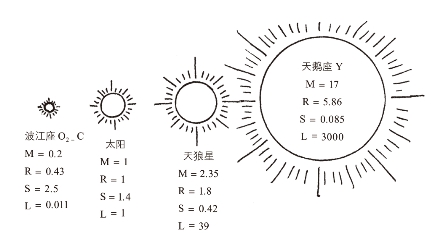

对于太阳能量所进行的解释,可以很容易地推广到其他大部分恒星上去,结论是这样的:不同质量的恒星,具有不同的中心温度,因而能量释放率也不同。例如,波江座O2-C的质量是太阳的1/5,因此,它的光度只有太阳的1/10左右;而大犬座α(俗称天狼星)比太阳重1.3倍,它的光比太阳强4倍。还有更大的恒星,如天鹅座Y380,它比太阳重40倍左右,因此比太阳亮几十万倍。上述各例所表现出的质量越大、光度越强的关系,都可用高温下“碳循环”反应速率会增大这一点来得到满意的解释。在这类属于所谓“主星序”的恒星中,我们还发现,随着恒星质量越大,它们的半径也越大(波江座O2-C的半径是太阳半径的0.43倍,天鹅座Y380的半径则为太阳的29倍),平均密度随之减小(波江座O2-C的平均密度为2.5,太阳的平均密度为1.4,天鹅座Y380的平均密度为0.002)。图123中列出了属于主星序的一些恒星的数据。

图123 主星序恒星

除了这些由质量决定其半径、密度和光度的“正常”恒星之外,天文学家们还在天空中发现了一些完全不遵循这种简单规律的星体。

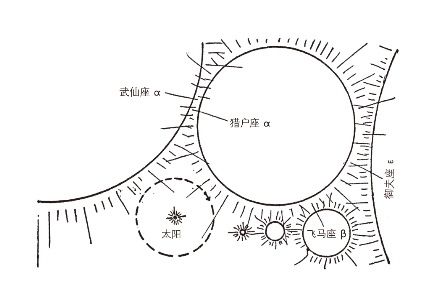

首先,我们要提到所谓红巨星和超巨星,它们具有与“正常”恒星相同的质量和光度,但要大得多。图124中画出了几个这样的异常恒星,它们是著名的飞马座β、猎户座α、武仙座α和御夫座ε。

图124 巨星和超巨星与地球轨道的比较

这些恒星之所以会有令人难以置信的大尺寸,显然是由于某种我们还解释不了的内部作用力所造成的。因此,这种恒星的密度远比一般恒星小。

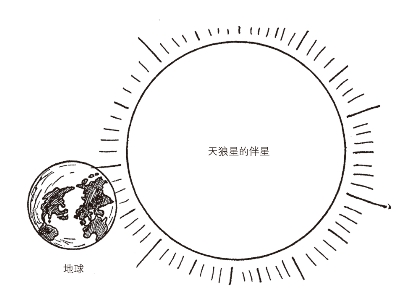

与这种“浮肿”恒星形成对比的是另一类缩得很小的恒星,它们叫作白矮星[5]。图125画出了一颗,同时还画出地球作为比较。它是天狼星的伴星[6],直径只有地球的3倍,却具有太阳的质量,因此,它的平均密度一定是水的50万倍!毫无疑问,这种白矮星正是恒星耗尽所有可用的氢燃料后所达到的末期状态。

图125 白矮星与地球比较

我们已经知道,恒星的生命来自氢到氦的缓慢的核嬗变过程。对于年轻的恒星,刚刚从星际弥漫物质形成时,氢元素的比例超过了整体质量的50%。我们可以预测,它还有非常长的寿命。例如,根据太阳的光度,人们判断出它每秒钟要消耗6.6亿吨氢,太阳的质量是2×1027吨,其中一半是氢,因此太阳的寿命将是15×1018秒,即500亿年!要知道,太阳现在只有三四十亿岁[7],因此它还很年轻,还能以和目前差不多的光度连续不断地照耀几百亿年!

但是,质量越大,光度也就越大,这样的恒星非常快速地消耗着氢。以天狼星为例,它的质量是太阳的2.3倍,因此它拥有的氢燃料的质量也是太阳的2.3倍,但它的光度却是太阳的39倍。在相同的时间里,天狼星消耗的燃料是太阳的39倍,而原有的储存量只有太阳的2.3倍。因此,只要30亿年,天狼星就会把燃料用光。对于更亮的恒星,如天鹅座Y380(质量为太阳的17倍,亮度是太阳的30 000倍),它原有的氢储存量支持不到一亿年。

一旦恒星内的氢耗尽以后,它们会变成什么样子呢?

当这种长期支持恒星的核能源丧失之后,星体必然会收缩,因此,在以后的各个阶段,密度会越来越大。

天文观测发现一大批这类“萎缩恒星”的存在,它们的平均密度比水大几十万倍以上。它们至今仍然是炽热的,由于表面温度极高,它们会放射出明亮的白光,因而和主星序中发黄光或者发红光的恒星有显著不同。不过,由于这些恒星的体积很小,它们的总亮度就相当低,比太阳要低几千倍。天文学家们把这些处于末期演化阶段的恒星叫作“白矮星”,这个“矮”字既有几何尺寸的意义,又有亮度上的含义。再到后来,白矮星将逐渐失去自己的光辉,最后变成一大团冷物质——“黑矮星”。这种天体是普通的天文观测无法发现的。

还有,我们注意到,这些年迈的恒星在烧光自己所有的氢燃料而逐步收缩冷却的时候,并不总是安静和平稳的。这些“风烛残年”的恒星经常会发生极大的突变,好像是反抗命运的判决一样。

这类灾变式的事件——所谓新星爆发和超新星爆发——是天体研究中最令人振奋的课题之一。一颗这样的恒星,原本看起来和其他恒星并没有什么两样,但在几天时间内,它的亮度就增加了几十万倍,表面温度也显著地升到极高温。研究它的光谱变化,能看出星体在迅速膨胀,最外层的扩展速度可达到2 000千米/秒。但是,亮度的增强只是短期的,在达到极大值后,它就开始慢慢平静下来。一般来说,这颗恒星会在爆发后一年左右的时间内恢复到原有的亮度。不过,在以后很长的时间内,它的辐射强度还会有小的变化,光度是恢复正常了,其他方面却不一定如此。爆发时随星体迅速膨胀的一部分气体,还会继续向外运动。因此,这颗星外面会包上一层不断增大的发光气体外壳。目前,我们只获得了一颗这样的新星在爆炸前的光谱(御夫座新星,1918年),而且就连这唯一的一份资料也很不完全,对它的表面温度和原来的半径都不能十分肯定。因此,关于这一类恒星是否在持续变化的问题,目前还缺乏确定的证据。

另一类星体是所谓的超新星,对它们的爆发所进行的观测使我们对这种爆发的后果有了比较清楚的了解。这类巨大的爆发在银河系内几个世纪才发生一次(而一般的新星爆发则是每年4次左右),爆发时的光度要比一般的新星强几千倍。在光度达到极大值时,一颗超新星所发出的光可以抵过整个星系。第谷(Tycho Brahe)在1572年所观测到的可在白天见到的星,中国天文学家在1054年记载的客星,也许还包括犹太星,都是我们这个银河系内超新星的典型例子。

第一颗河外超新星是1885年在仙女座星云附近发现的,它的光度比在这个星系中发现的所有超新星都强几千倍。这类大爆发虽然很少发生,但由于巴德(Walter Baade)和兹维基(Fritz Zwicky)首先认识到了这两种爆炸的重大不同之处,并对各遥远星系中出现的超新星进行了系统的研究,近几年来我们对这类星体的性质已有了相当的了解。

超新星爆发时的光度比起普通的新星爆发来差别极大,但它们在许多方面是相似的:由两者光度的迅速增强和后期的缓慢减弱所决定的光度曲线形状相同(比例尺当然是不同的);超新星爆炸也产生一个迅速扩展的气体外壳,不过,这个外壳所含的物质要多得多。但是,新星爆发所产生的外壳会很快变稀薄,并消失到四周的空间中。而超新星所抛出的气体物质却在爆发所波及的范围内形成光度很强的星云。例如,在1054年看到超新星爆发的位置上,我们现在看到了“蟹状星云”。这个星云肯定是由爆发时所喷出的气体形成的(见图版Ⅷ)。

在这颗超新星上,我们还找到了这颗恒星爆发后的某些残留痕迹的证据。事实上,就在蟹状星云的正中心,我们可以观测到一颗昏暗的星,据判断,这是一颗高密度的白矮星。

这一切都表明超新星爆发和新星爆发是相似的过程,只不过是前者的规模在各方面都要大得多。

在接受新星和超新星的“坍缩理论”之前,我们还得先问问自己:造成整个星体猛烈收缩的原因是什么?目前普遍接受的观点是:由大量炽热气体物质构成的恒星,它们原来之所以能处于平衡状态,完全是靠自身内部炽热气体的极高压力支撑的。只要恒星中心的“碳反应循环”在进行着,星体表面所辐射出的能量就会从内部深处所产生的原子核得到补充。因此,恒星几乎不发生什么宏观变化。但是,一旦氢元素完全耗尽,再无能量可以补充,星体就必然会收缩,并把自己的重力势能转变为辐射。不过,由于行星体内的物质极不善于传导热能,热能从内部传到表面的过程进行得很慢,所以这种重力收缩是非常缓慢的。以太阳为例,计算表明,要使太阳的直径收缩到现在的一半,需要1 000万年以上。任何能使收缩加快的因素都会使星体释放出更多的重力势能,引起内部温度和压力的增长,从而使收缩的速度减慢。根据这个道理,要想造成新星和超新星那样的迅速坍缩,唯一途径是从内部运走收缩时所释放的能量。譬如说,如果星体内部物质的传导率增大几十亿倍,它的收缩速度也会加快同样的倍数,因而在几天之内,一颗恒星就会坍缩。然而,目前的理论确切地表明:物质的传导率是其密度和温度的确定函数,想要把它减小几百分之一或者只是几十分之一,都几乎是不可能的事情。因此,这种可能性被排除了。

我和我的同事海森堡(Heisenberg)提出了这样一种观点:星体坍缩的真实原因是中微子的大量形成,这种微小的核粒子我们在第七章曾经详细地讨论过。整个星体对于它就如同一块窗玻璃对于可见光那样透明。因此,它恰好可以充当从正在收缩的恒星内部带走多余能量的理想搬运工。不过,我们得搞清楚,在收缩星体的炽热的内部是否存在中微子,以及中微子的数量是否足够多。

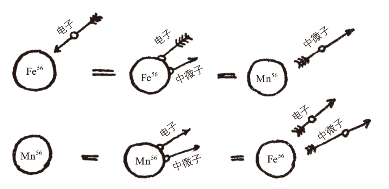

有很多种元素的原子核在俘获高速电子时会发射出中微子,当一个高速电子进入电子核时,马上会放出一个高能中微子。原子核得到电子后,变成原子量不变的另一种元素的不稳定核。由于不稳定,这个新原子核只能存在一定的时间,然后就会衰变,放出一个电子,同时放出一个中微子。以后,这个过程又可以从头开始,并导致新的中微子的不断产生(见图126)。我们把这个过程叫作尤卡过程。

图126 在铁原子核中发生的尤卡过程可以无休止地产生中微子

在正在收缩的星体内部,如果温度很高、密度很大,那么中微子所造成的能量损失将是极大的。例如,铁原子核在俘获和发射电子的过程中转换成中微子的能量可达每克每秒1011尔格。如果换成成分为氧(它所产生的不稳定同位素是放射性氮,衰变期为9秒)的恒星,那么它所失去的能量可达每克每秒1017尔格。在后面这种情况下,能量释放得如此之快,以致只需要25分钟,恒星就会完全坍缩。

由此可见,采用在收缩恒星的炽热中心区域开始产生中微子辐射这种说法,就可以完全解释星体坍缩的原因。

不过,我们还得说,尽管中微子所造成的能量损失可以比较容易计算出来,但要研究恒星坍缩本身还存在着许多数学上的困难,因此,目前我们只能提出某些定性的解释。

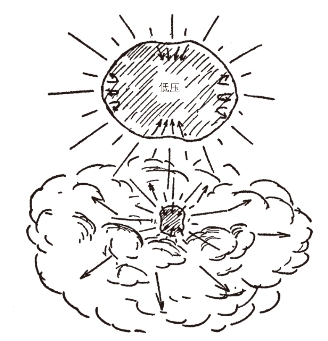

我们不妨这样设想:由于星体内部气体的压力不够大,外围的大量物质就会开始在重力作用下落向中心。不过,恒星一般都处于不同速度的旋转之中,因此,坍缩过程进行得并不一致,极区(即靠近旋转轴的部分)物质先落入内部,这样就会把赤道区的物质挤出来(见图127)。

图127 超新星爆发的早期和末期

这样一来,原本藏在深处的物质就跑了出来,并被加热到几十亿摄氏度的温度。这个温度会造成星体光度的骤增,随着这个过程的进行,原先那颗恒星中凹进去的一部分就紧紧收缩成极为致密的白矮星,而挤出来的那部分则逐渐冷却,并且继续扩张,形成像蟹状星云那样朦胧的东西。

有关从一到无穷大 科学中的事实与猜想的文章

尽管数学试图去证明在一个四维世界中,空间和时间的统一并不能完全消除距离和持续时间之间的差异,但它们确实揭示了这两个概念之间的相似之处,这在爱因斯坦之前的物理学中是前所未有的。事实上,现在应将各个事件之间的空间距离和时间间隔视作在空间轴和时间轴上的投影,因此四维直角坐标系的旋转可能导致部分空间距离转换为持续时间,反之亦然。空间和时间仅是亘古不变的四维坐标轴的投影,是四维空间几何学的必然结论。......

2023-08-05

是的,我们这个宇宙是在不断变化的。因为即使在最热的恒星内部,温度也未达到足以 “烹饪”出重原子核的极高程度。对于这两个问题,最合适的答案是通过研究“宇宙膨胀”现象得出的。但是这种极为致密的状态不会长期存在,只需要两秒钟,在迅速的膨胀作用下,宇宙的密度就能达到水的几百万倍;几小时后,就会达到水的密度。......

2023-08-05

对于我们生活于其中的三维空间,我们也可以提出类似的问题。假如设想的隧道数目越来越多,越来越细,它们最终会在苹果内得到两个互相交错的独立空间,它们只在公共表面上相连。但是这个空间对于处于内部、不了解“外面”的人来说,就是一种具有确定大小但是没有明确边界的东西。与此同时,我们也对第二个苹果进行手术,把它缩小成樱桃那么大。第二步把被缩小的苹果放在第一个苹果所形成的两个夹口中间。......

2023-08-05

因此,单靠弄清各组织如何组成复杂的机体,还不能够解答生命之谜,我们必须搞清楚各机体中的组织在根本上是如何由一个个不可分的单元组成的。一般的植物和动物都由极多个细胞组成,例如,一个成年人就是由几百万亿个细胞组成的。与由单个细胞组成的复杂机体一样,不用说也都具有“吃”“长”“生”这三种能力。......

2023-08-05

人们经常提到光以太的流动性、刚性和各种弹性,甚至内摩擦。如此分析,过去的物理学假设光以太充满了整个宇宙空间,在面对光传播的快速畸变时是一种坚硬的固体,但是面对比光慢上几千倍的恒星和行星来说,它又表现得像一种优质的液体,可以被肆意推开。光以太是一种特殊的物质,和我们一般称为实物的熟悉的原子结构没有任何相似之处。......

2023-08-05

但的确有一些无穷大的数,它们比我们可以写出的任何数都要大,不管我们花多长时间都写不出来。康托尔提出了与此相同的方法,用于比较两个无穷数。但这只是你的印象,为了得到准确的答案,你必须运用上面的方法来比较这两个无穷数。根据我们比较无穷数的规则,我们不得不承认偶数数列的无穷数和所有数字的无穷数一样大。实际上,在无穷数的世界里,部分可能与全体相等!......

2023-08-05

第四维的概念通常被认为是神秘的、很值得怀疑的。时间的伸展从盖房时算起,到最后被烧毁,或被某个拆迁公司拆除,或因年久倒塌为止。时间间隔是用钟表量度的:嘀嗒声表示秒,当当声表示小时;而空间间隔则是用尺子量度的。不过,即使有上述区别,我们仍然可以将时间看作物理世界的第四个方向要素,不过,要注意它与空间不一样。在选择时间作为第四维时,采用本章开头所提到的描绘四维形体的方法较为方便。......

2023-08-05

还要补充一点,在有些情况下,用角度当坐标会方便很多,3个坐标不一定非得是表示距离的数。比如,在纽约,通常用街道和马路来表示位置,这称为直角坐标;而莫斯科是围绕克里姆林宫建立起来的城市,所以需要用极坐标来表示位置。假如某座房子坐落在克里姆林宫东北方向第二十条马路上,肯定能很方便地查找到这座房子。......

2023-08-05

相关推荐