而对于易分解的生物大分子应选用新鲜材料制备。这一过程是将目的产物与细胞中其他化合物和生物大分子分离,即由固相转入液相,或从细胞内的生理状况转入外界特定的溶液中。选择不同孔径的滤膜截留不同相对分子质量的生物大分子。主要有根据蛋白质带电性质进行分离、根据生物大分子的带电情况分离和根据蛋白质配体的特异性差异分离等。此法适合不耐热的生物大分子浓......

2023-11-04

对生物体极为复杂的结构进行逐步分析后,我们现在似乎已经接触到生命的基本单元了。事实上,我们已经看出,生物体的整个发展过程和生物发育成熟后的几乎所有性质,都是由深藏在细胞内部的一套基因控制的;也可以这样说,每一个动物或植物,都是围绕其基因生长的。如果打一个简单的比方,生物体与基因之间的关系类似于外观很大的无机物与原子核的关系。任何一种物质的一切物理性质和化学性质,都可归结到以一个数字表示其电荷数的原子核的基本性质上去。例如,有六个基本电量单位的原子核,周围会聚集六个电子,具有这种结构的原子倾向于排成正六面体,成为极高硬度和高折射率的物质,即所谓的金刚石。再如一些分别带有29个、16个和8个电荷的原子核,会变成一些紧紧连在一起的原子,它们组成那种称为硫酸铜的浅蓝色物质。当然,生物体即使是最简单的种类,也远比任何晶体复杂得多,但是,它的各个宏观部分,都是由微观上进行组织的活性中心完全决定的。就这个典型的特点来说,两者是相同的。

这些决定生物体一切性质(从玫瑰的香味到大象鼻子的形状)的组织中心有多大呢?这个问题很容易回答:用染色体的体积,除以它所包含的基因数目。根据显微镜观察,一条染色体的平均粗细有千分之一毫米,也就是说,它的体积为10-14立方厘米。实验表明,一条染色体所决定的遗传性质竟有几千种之多,这可通过计算果蝇那条大染色体上横列的暗道(单个基因)的个数而直接得出[10](图版Ⅴ)。用染色体的总体积除以基因的个数,得出一个基因的体积不会大于10-17立方厘米。原子的平均体积约为10-23立方厘米[≈(2×10-8)3],因此,结论是:每单个基因一定是由约100万个原子组成的[11]。

我们还可计算出基因的质量。以人为例,大家知道,成年人有1014个细胞,每个细胞有46条染色体,因此,人体内染色体的总体积约为1014×46×10-14 ≈ 50立方厘米,也就是不到两盎司[12]的质量(人体密度与水相近)。就是这点微不足道的“组织物质”,能够在它的周围建立起比自己重几千倍的动植物体来。正是它们“从内部”决定着生物生长的每一步和结构的每一处,甚至决定着生物的绝大部分行为。

不过,基因本身又是什么呢?它是不是应被看作能够仔细分下去,成为更小的生物学单元的复杂“动物”呢?答案是一个斩钉截铁的“不”字。基因是生命物质的最小单元。进一步说,我们除了肯定基因具有生命的一切特性,因而和非生物不同外,我们现在也不怀疑它们同时与遵从一般化学定律的分子(如蛋白质)有关。

换句话说,有机物质和无机物质之间那个过渡环节(即本章开头时所考虑的“活分子”),看来就存在于基因之中。

基因一方面具有明显的稳定性,可以把物种的性质传递几千代而不发生任何变化;另一方面,构成一个基因的原子数目相对来说并不很大。因此,确实可以把它看作设计得很好的、每一个原子或原子团都按预定位置排列的一种结构,不同基因有不同的性质,这反映到外部来,就产生了各种不同的器官。这种情况可以认为是由基因结构中原子分布的变化所引起的。

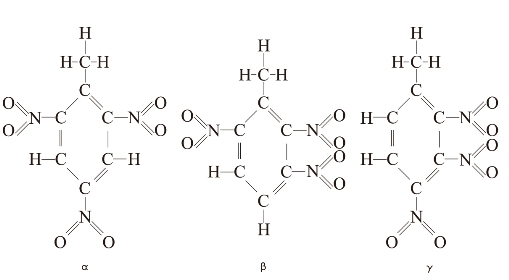

我们来看一个简单的例子。TNT(三硝基甲苯)是在两次世界大战中起了重要作用的爆炸物,它的分子是由7个碳原子、5个氢原子和6个氧原子按下列方式之一排列而成的:

这三种方式的不同之处在于![]() 原子团与碳环的连接方式不同,由此得到三种物质一般叫作αTNT、βTNT、γTNT,这三种物质都能在实验室中合成,而且都有爆炸性,但在溶解度、密度、熔点和爆炸威力等方面,三者稍有差别。使用标准的化学方法,人们可以毫不费力地把

原子团与碳环的连接方式不同,由此得到三种物质一般叫作αTNT、βTNT、γTNT,这三种物质都能在实验室中合成,而且都有爆炸性,但在溶解度、密度、熔点和爆炸威力等方面,三者稍有差别。使用标准的化学方法,人们可以毫不费力地把![]() 原子团从一个连接键转移到另一个连接键上去,从而把一种TNT转换成另外一种。这类例子在化学中是很普遍的,分子越大,可以得到的变型(同分异构体)就越多。

原子团从一个连接键转移到另一个连接键上去,从而把一种TNT转换成另外一种。这类例子在化学中是很普遍的,分子越大,可以得到的变型(同分异构体)就越多。

如果我们把基因看成由100万个原子组成的巨大分子,那么,在这个分子的各个位置上安排各个原子团的可能情况,可就多得不得了啊!

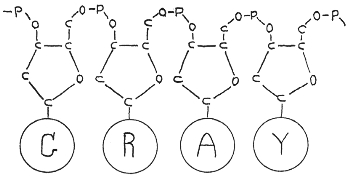

我们可以把基因设想成有周期性重复的原子团组成的长链,上面附着各种其他原子,像手镯上挂有坠饰一样。近年来,生物化学已进展到能确切地画出遗传“手镯”的式样了。它是由碳、氮、磷、氧和氢等原子组成的,叫作核糖核酸。在图102中,我们把决定新生婴儿眼睛颜色的遗传“手镯”,以超现实的画法画出了一部分(省去了氮原子和氢原子)。图中的四个坠饰表明婴儿的眼睛是灰色的。把这些坠饰换来换去,可以得到几乎无限多的不同分布。

图102 决定眼睛颜色的遗传“手镯”(核酸分子)的一部分(已被大大简化了)

例如,如果一个遗传“手镯”有10个不同坠饰,他们就会有1×2×3×4×5×6×7×8×9×10=3 628 800种不同的分布。

如果有一些坠饰是相同的,不同排列的总数会少一些。上述那10个坠饰如果两两相同共5种,就会产生113 440种不同的排列。然而,当坠饰的总数增多时,排列的可能数目就会迅速增加。因此,如果坠饰为5种,每种5个(即共25种)时,可产生62 330 000 000 000种分布。

因此,可以看出,既然在庞大的有机分子中,各种不同的“坠饰”在各个“悬钩”上可以产生如此众多的分布,这不但可以满足一切实际生物变化的需要,也可以满足人类想象的神奇的不存在的生物。

对于这些沿丝状基因分子排列的、起决定生物性质作用的坠饰来说,有一点很重要,这就是他们的分布有可能自发地改变,从而使整个生物体在宏观上发生相应改变。造成这种改变的最常见的原因是热运动。热运动使整个分子的形体像风中的树枝一样弯曲扭转。在温度足够高时,分子的这种摆阵会强烈到足以把自己撕裂开来——这就是热分解过程(见第八章)。但是,即使在温度较低、分子能够保证完整时,热运动也可能造成分子内部结构的某些变化。例如,设想连接在分子某处的坠饰在分子扭动时会与另外一个“悬钩”接近,这时,它有可能相当容易地脱离自己原来的位置,而连接到新的钩子上去。

大家都知道,这种被称为同分异构[13]的现象会在普通化学中相对简单的分子中发生。这种转变也与其他化学反应一样,遵从这样一条基本的化学动力学定律:每当温度升高10℃,反应速率大约加快一倍。

对于基因分子的这种情况,由于它们的结构太复杂,很可能在今后相当长的时间内,有机化学家们未必能把它搞清楚。因此,目前还没有一种化学分析方法能够直接验证基因分子的同分异构现象。这就是:如果在雄配子或雌配子的基因中有一个发生了同分异构变化,它们结合成的细胞将会把这种变化在基因分离和细胞分裂的一系列变化过程中全部保留下来,并使产生的后代在宏观特征上表现出明显的改变。

实际上,基因研究的一个最重要的成果是发现了生物体中自发的遗传物质的改变均是以不连续的跳跃的方式发生的,这叫作突变(它是由荷兰的生物学家德弗里斯(Hugo de Vries)在1902年发现的)。

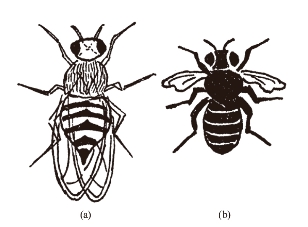

举例说明,以前文提到的果蝇为例。野生的各种果蝇均是灰身长翅,你任何时候在花园里抓来一只果蝇,会发现几乎都是这个样子。然而,在实验室条件下,一代一代地培育果蝇,突然会有一次得到一只“畸形”的果蝇,它有不正常的短翅,身体几乎是黑色的(见图103)。

图103 正常种和变异种

(a)正常种:灰色身体,长翅;(b)变异种:黑色身体,短翅(退化翅)

重要的是,在果蝇“正常先辈”和黑身短翅这种走极端的例外情况之间,不会找到呈现各种灰色、翅膀长短不一的果蝇,也就是说,不会找到介于祖先和新种之间、外观逐渐改变的类型。所有的新一代(有上百只)几乎都是同样的灰色,同样的长翅,只有一只(或几只)截然不同。要么不变,要么突变,这是个规律。同样的情况已发现上百例。例如,色盲就不是完全来自遗传,一定有这样的情况,祖先是“无辜”的,但孩子却是色盲。孩子出现色盲同果蝇出现短翅一样,都遵照“全无或全有”的原则进行;这里考虑的并不是一个人辨色本领的强弱,而是他是否能把颜色分辨出来。

听说过达尔文[14](Charles Darwin)的人都知道,生物新的一代在性质上的这种改变,再加上生存竞争、适者生存,就使物种的进化不断地进行下去[15]。正因为这个原因,几十亿年前大自然的骄子——简单的软体动物——才能发展成像每位读者这样具有高度的智慧、连本书这样晦涩难懂的东西都可以读懂的生物啊!

生物突变率与周围环境有关的事实有力支持了“突变”是由于基因分子的同分异构造成的这一观点。提莫菲耶夫和齐默就温度对突变率的影响所做的实验工作表明,(在不考虑周围介质和其他因素所引起的复杂变化时)一般分子反应所遵从的基本物理化学定律,在这里也同样适用。这项重大的发现促使德布瑞克(他原来是理论物理学家,后来成为实验基因学家)得出了一个具有划时代意义的观点,即认为生物突变现象和分子同分异构变化这个纯物理化学过程等效。

关于基因理论的物理基础,我们可以无休止地谈论下去,特别是X射线和其他射线造成的突变所提供的重要证据,但仅就可以谈到的情况看,读者们已经能够相信,科学正在跨越对“神经”的生命现象进行纯物理解释的门槛。

在结束这一章之前,我们必须得考虑一种叫作病毒的生物学单元,它很有可能不是位于细胞内的自由基因。就在不久前,生物学家们还认为生命树的最简单形式是各种细菌——在动植物组织内生长繁殖,有时会引起疾病的单细胞生物。例如,人们已用显微镜查明,伤寒病是由一种3微米长、0.5微米粗的杆状细菌引起的;猩红热是由直径2微米左右的球状细菌引起的。但是,有一些疾病,如人类流行的感冒和烟草的花叶病,用普通显微镜却怎么也看不到细菌。但是,由于这些特别的“无菌”疾病从得病机体转移到健康机体上去的方式和所有一般传染病相同,又由于这样受到“感染”会迅速地传遍受害个体的全身,人们自然会假设,这些疾病是由一些假想的生物体携带着的,于是,便给它们起名为病毒。

直到后来,由于使用了紫外线显微技术(用紫外光),特别是由于发明了电子显微镜(用电子束代替可见光可获得更大的放大率),微生物学家们才第一次见到了一直没露过面的病毒的结构。

人们发现,病毒是大量小微粒的集合体,同一种病毒的大小完全一样,而且远比细菌小(见图104)。流感病毒是一些直径为0.1微米的小球,烟草花叶病毒则是一些长0.280微米、粗0.015微米的细棒。

图104 细菌、病毒和分子的对比

图版Ⅵ是用显微镜给已知的最小生命单元烟草花叶病毒拍摄的照片,它给人以深刻的印象。大家还记得,单个原子的直径是0.000 3微米,因此,我们推断烟草花叶病毒的横向大约只有50个原子,而纵向则有约1 000个原子,一共不超过200万个原子[16]!

这个数字好熟悉啊!它不正是单个基因中的原子数目吗!因此,病毒微粒可能是既没有在染色体中占据一席领地,也没有被一大堆细胞质所包围的“自由基因”。

此外,病毒的繁殖过程看来也确实和染色体在细胞分裂过程中的倍增现象完全相同:整个病毒体沿轴线分裂成两个同样大小的新病毒微粒。很明显,在这个基本的繁殖过程中(如图91那个虚构的酒精增加过程),整个复杂分子的各个原子团都可以从周围介质中引来相同的原子团,并把它们按自己原来的式样精确地排列在一起。当这种安排进行完毕,已经成熟的新分子从原来的分子上脱离下来。事实上,在这种原始的生物中,看来并不发生“成长”的过程,新的机体只是在旧机体的周围“拼凑”出来。这种情况如果发生在人类身上,那就是孩子在外边和母体相连,当他(她)长大成人后,就离开母体了。毋庸置疑,要使这个繁殖过程成为可能,它必须在特殊的、具备各种必要成分的介质中进行。事实上,与各自细胞的细菌不同,病毒只能在生物组织的活细胞质中才能繁殖,也就是说,它们是很“挑食”的。

病毒的另一个共同特点,就是它们能发生突变,并且突变后的个体能把新特性传给自己的后代,这也和基因学定律相符。事实上,生物学家们已经能区分出同一病毒的几个遗传植株,并能对它的“种族繁衍”进行监视。当一场流行性感冒在村镇上蔓延时,人们知道,这是由某一突变型流感病毒引起的,因为它们经突变后获得了一些新的恶性特征,而人体却还没有来得及发展自己相应的免疫能力。

在前文中,我们进行了大量激烈的讨论,证明病毒应被看作是生命体。我们同时也要以同样的热情,宣传病毒应被看作是正常的化学分子,它们遵从一切物理的和化学的定律和法则。事实上,对病毒体所进行的化学分析已经证明:病毒可以看作有确定组成的化合物,它们可以被当作各种复杂的有机(但又是无生命的)化合物对待,并且它们可以参与各种类型的置换反应。因此,把各种病毒的化学结构式像酒精、甘油、糖等物质的结构式一样写出来,看来只是个时间问题。更令人惊奇的是:同一种病毒的大小是完全一样的。

事实证明,脱离了营养介质的病毒体会自行排列成普通正规晶体的样子。例如,“番茄停育症”病毒就会结晶成漂亮的大块斜十二面体!你可以把它与长石、岩盐一样放在矿物标本柜里;不过,一旦把它放回番茄地里,它就会变成一大堆活的个体。

由无机物合成活机体的第一大步是加利福尼亚大学病毒研究所的弗兰克尔—康拉特(Heinz Fraenkel-conrat)和威廉斯(Robley Williams)迈出的。他们把烟草花叶病毒分离成两部分,每一部分都是很复杂、但没有生命的有机物。人们很早就知道,这种病毒具有长棒的形状(图版Ⅵ),是由一束长而直的分子(核糖核酸)作为组织物质,外面像电磁铁的导线那样环绕着蛋白质的长分子。弗兰克尔—康拉特和威廉斯使用了许多化学试剂,成功地把这些病毒体分成核糖核酸分子和蛋白质分子,而没有破坏它们。这样,它们在一个试管里得到核糖核酸的水溶液,另一个试管中得到蛋白质的水溶液。用电子显微镜进行检查后,证明试管里只有这两种物质,但没有一丝一毫的生命迹象。

但是,一旦把这两种液体混合在一起,核糖核酸的分子就开始以24个为一组,蛋白质分子就开始把核酸分子环绕起来,形成与实验开始时完全一样的病毒微粒。把它们用在烟草植株上,这些分而复合的病毒就会造成花叶病,好像它们压根儿就没有被分开似的。不过,生物化学家们已经掌握了普通化学物质合成核糖核酸和蛋白质的方法。尽管目前(1960年)还只能合成一些较短小的分子,但毫无疑问,将来一定能用简单成分合成病毒里的那两种分子,把它们放在一起,就会出现病毒微粒。

【注释】

[1]想必大家还记得原子结构那一章的内容:一个镁原子(原子序数为12,原子量为24)的原子核有12个质子和12个中子,核外环绕着12个电子。把镁原子核对半分开,就会得到两个新原子,每个原子有6个质子、6个中子和6个电子——这正是两个碳原子。

[2]有的细胞很大,例如整个鸡蛋就是一个细胞。不过,即使在这种情况下,细胞中有生命的部分仍然只是显微尺寸的,其余大部分黄色物质只是一些鸡的胚胎发育所储存的养料。

[3]过饱和的食盐水可以通过以下方法制得:在热水中溶解过量的食盐,然后冷却到室温,由于溶解度随温度的降低而减小,水中就会含有比水能溶解的数量还要多的食盐分子。然而,这些多余的分子能溶解在水中保持很长的时间,直到扔进一小粒盐为止。可以说,这粒食盐提供了动力,是将食盐分子从溶液中“迁徙”出来的组织者。

[4]这个想象的化学反应方程式为:3H2O+2CO2+C2H5OH=2[C2H5OH]+3O2。

[5]在一张纸上用白蜡写字,自己也是显示不出来的。如果此后用铅笔把白纸涂黑,由于被白蜡覆盖的纸面不会沾上石墨,字迹就清楚地在黑色背景上显示出来。这两者是同一个道理。

[6]应该注意,给细胞染色往往会把细胞杀死,从而观察不到细胞的活动。因此,图92所示的细胞分裂活动并不是观察的一个细胞,而是给处于不同发展阶段的不同细胞染色的结果。从原理上来说,这两者是没有什么区别的。

[7]将这个计算式和结果与决定原子弹爆炸的公式(见第七章)比较是很有趣的。使每1千克铀的每一个原子(2.5×1024个)都进行裂变所需次数是以类似的公式2x=2.5×1024决定的,求解后,得x=61。

[8]这种说法对人类和所有哺乳动物都是适用的。鸟类的情况恰恰相反,如公鸡有两条相同的染色体,而母鸡却有不同的两条。

[9]大多数生物的染色体都极小,而果蝇的染色体相对来说大得多,因而进行显微镜摄影比较容易。

[10]一般的染色体都太小,显微镜下不能分辨出单个基因来。

[11]后来发现基因与基因之间有大量的“垃圾片段”,因此实际组成单个基因的原子数应不超过100万。

[12]盎司,英制质量单位。1盎司≈28.35克。

[13]“同分异构”一词是指构成分子的原子相同,但相对位置不同的现象。

[14]达尔文(1809—1882年),著名英国博物学家,进化论的创立者。他所著的《物种起源》一书是进化论的经典著作。

[15]突变现象的发生,对达尔文的经典理论只做了一点修改,即物种进化是由不连续的跳跃式变化造成的,而不是由于连续的小变化所致。

[16]病毒微粒中的原子总数可能还要少一些,因为它们很可能像图103所画的那样,具有螺旋状的分子结构,内部是空的。如果真的如此,烟草花叶病毒中的原子就只会待在圆柱形的表面上,每一个病毒里的原子数就会减少到几十万个,基因里的情况也可能是如此。

有关从一到无穷大 科学中的事实与猜想的文章

而对于易分解的生物大分子应选用新鲜材料制备。这一过程是将目的产物与细胞中其他化合物和生物大分子分离,即由固相转入液相,或从细胞内的生理状况转入外界特定的溶液中。选择不同孔径的滤膜截留不同相对分子质量的生物大分子。主要有根据蛋白质带电性质进行分离、根据生物大分子的带电情况分离和根据蛋白质配体的特异性差异分离等。此法适合不耐热的生物大分子浓......

2023-11-04

尽管载体的来源、结构、功能和特性有很大差别,但作为分子克隆载体,它们具有一般的共同特性。③具有选择标记,载体携带各种提供选择的标记,如营养缺陷型、抗药性、显色反应、噬菌斑形成能力等,这是重组载体被识别、筛选的指示特征。④载体应尽可能减少分子大小,有利于分离纯化,提高外源DNA的容纳量。......

2023-11-18

(一)理性分子设计从蛋白质工程的发展历史来看,早期蛋白质工程的技术就是基因定位突变。图4-1蛋白质理性分子设计流程图第二,从天然蛋白质的三维结构出发,利用计算机模拟技术确定突变位点及替换的氨基酸。目前常用的定位突变方法主要有寡核苷酸引物介导的定位突变,重组PCR介导的定位突变及盒式突变等。重组PCR介导的定位突变优点是操作较简单,突变的成功率可达100%。......

2023-11-18

基因突变是指由于DNA分子中发生碱基对的缺失或增添或改变而引起的基因结构的改变。DNA基因突变发生的时间,发生的个体以及发生突变的基因都是随机的。有害突变可能导致器官无法正常运作、DNA严重受损、身体免疫力低下等严重后果,更可怕的还可能导致立即死亡。......

2024-07-06

干细胞具有细胞分裂少、未分化的原始分生细胞特性,传统植物学中称为原分生组织。WUS在干细胞区直接与分化有关转录因子基因的启动子结合,抑制它们的转录。过量表达WUS,将在器官基数上过量。而限制WUS分布范围的CLV信号转导系统任一元素的失效都会导致WUS范围扩大,相应器官数目增多。由SUPER1编码的YUCCA5过量表达引起游离IAA和生长素反应增加,造成生长素过量的表型。......

2023-11-20

据此用已知分子量的标准物质和待测分子量的DNA片段同时电泳,比较其电泳速率,即可求出待测片段的分子大小。因此利用不同浓度的凝胶,可分辨范围广泛、大小不同的DNA片段。每100ml凝胶溶液中含有单体和交联剂的总克数称凝胶浓度,常用T%表达;凝胶溶液中交联剂占单体和交联体总量的百分数称为交联度,常用C%表示。......

2023-11-09

(一)离心技术离心技术就是利用旋转运动的离心力,以及物质的沉降系数或浮力密度的差别进行分离、浓缩和提纯的一项操作技术。近年来,在生物化学、分子生物学及生物工程等书刊文献中,对于某些大分子化合物,当它们的详细结构和相对分子质量不很清楚时,常常用沉降系数这个概念去描述它们的大小。主要适宜于细菌等微生物、细胞和细胞器等生物材料,及病毒和染色体DNA等的离心分离。......

2023-11-04

(一)基因工程的要素基因工程的操作使基因从一种生物转移到另一种生物,涉及供体、受体和载体3种基本要素。(二)基因工程的主要内容一个完整的基因工程操作过程一般包括以下几个阶段:①获得所需的目的基因;②把目的基因与所需的载体连接在一起,即重组;③把重组载体导入宿主细胞;④对目的基因的检测与鉴定;⑤目的基因在宿主细胞的表达。可控制的细胞复制和外源基因高效表达是基因工程产业化的基本要求。......

2023-11-18

相关推荐