科技规划实施效果评估的重点包括目前规划评估中常用的“一致性”标准,即将规划实施的结果与当初制定的规划目标进行比对,如一致则说明目标顺利完成。除了一致性外,评估科技规划的实施效果还应重点关注取得的重大标志性成果、科技创新能力的提升作用、科技创新环境的改善情况,以及科技支撑经济社会发展的情况等。表7.1基于PPPR模型的科技规划评估框架......

2023-08-05

由于PPIP模型过于复杂,在实践当中并未曾运用。而且Alexander和Faludi对政策的定义与发展规划中对政策的定义并不一致——在发展规划领域,政策是狭义的,应该包含于规划之中,而在PPIP模型中却正好相反。

PPR方法虽然在里斯本、波尔图两个城市规划的评估中进行了应用,但是该方法仅适用于城市空间规划的评估,而且不能解释连接规划实施结果与规划本身的“过程”(process)的具体内涵与路径,无法解决规划执行过程中的“黑箱”问题。虽然如此,PPIP模型及PPR方法仍然为我们理解规划的实施过程、评估规划的实施效果提供了宝贵的思路借鉴。

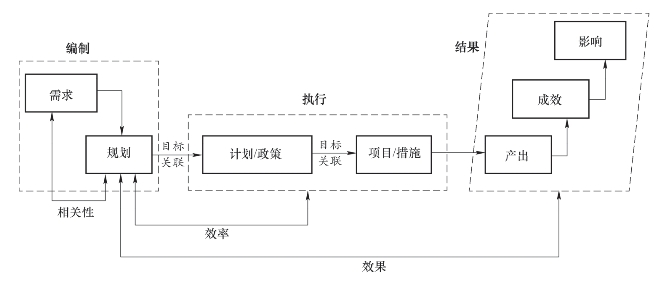

在PPIP模型及PPR方法基础上,基于目标管理理论和科技规划“PPP逻辑链接”的构建,作者参考经合组织(OECD)等制定的有关项目评估标准,借鉴日本、美国、欧盟的规划实践经验,并结合我国实际,提出了科技发展规划评估的PPPR模型,具体如图7.2所示。

图7.2 科技规划“规划—计划/政策—项目/措施—结果”(PPPR)模型

需要强调的是,“规划(plan)—计划/政策(program/policy)—项目/措施(project)—结果(result)”模型(简称“PPPR模型”)的构建基础,是依据“目标细分”“问题导向”两种目标管理模式建立的“规划—计划/政策—项目/措施”PPP逻辑链接。换言之,PPPR模型中的计划/政策、项目/措施都是符合目标管理要求、与规划目标逻辑相关的,即都是能明确说明对哪些具体规划目标做出贡献的计划/政策、项目/措施。正如日本厚生劳动省设立的“身体机能分析、辅助、代替机器的开发”专项计划及其下设课题能明确说明支撑实现的是第3期《科技基本计划》中的哪些理念、大政策目标、中政策目标,以及哪些重要研发课题的研发目标、成果目标那样;也如美国每个联邦政府机构的项目活动、规章、财税支出、政策等,按照《绩效现代法案》(GPRAMA)要求,都能描述出对本机构哪些年度绩效目标产生贡献,进而知道对哪些机构战略规划目标、机构优先目标、联邦政府年度绩效目标、联邦政府优先目标产生贡献那样。

与PPR方法等相比,PPPR模型具有以下创新之处:

首先,解锁了规划执行过程中的“黑箱”。在PPR方法中,规划的执行过程(process)仍是一个黑箱,Oliveira和Pinho并没有阐释规划执行过程的明确内涵。而PPPR模型通过目标之间的关联贡献关系,将规划的执行过程解锁为“规划(plan)—计划/政策(program/policy)—项目/措施(project)”三阶结构,不仅明确了规划的执行路径,打开了规划执行过程的迷之“黑箱”,而且使模型要素内容进一步丰富。

其次,为破解长期困扰规划评估界的“归因”难题做出了创新性的贡献。通过目标之间的贡献关系打开规划执行过程中的“黑箱”,也为规划评估的“归因”创造了条件——如果计划/政策、项目/措施是为了落实规划中的某个目标而实施或出台的,那么这些计划/政策、项目/措施实施所产生的效果自然也是规划实施所产生的效果。虽然PPPR模型并不能100%地解决规划实施成效的“归因”问题,但至少能够从理论上、从逻辑上“自圆其说”,从而为破解规划评估“归因”问题开辟了一条新的可能路径。换言之,PPPR模型通过不同层级目标之间的关联贡献关系,使科学开展规划实施的监测和评估成为可能。

再次,实现了规划评估体系的整体构建。PPR方法仅仅提出了“规划—过程—结果”的理论方法,并没有建立相关的评估模型。而PPPR模型参考OECD等国际组织的项目评估模型等,构建了覆盖发展规划“从编制、执行到结果产生”完整生命周期的评估模型。该模型不仅直观简洁,而且逻辑清晰,使规划评估更易于理解和操作。

另外,使用对象范围进一步拓展。PPR方法仅适用于城市规划,而PPPR模型适用于科技规划和其他发展规划(综合性总体发展规划,教育、农业等其他领域的专项发展规划),以及其他类型的具有类似执行体系的规划。

最后,实践经验来源进一步丰富。PPR方法仅在2个城市规划的评估中应用过,PPIP模型更是从未在实践中运用过。而构建PPPR模型的启示来源于日本5期《科技基本计划》、美国政府绩效管理、欧盟《欧洲2020战略》等丰富的规划实践,拥有更为广泛和丰富的实践经验作为支撑。

总而言之,PPPR模型通过不同层级目标之间的贡献关系,建立了从规划文本到实施结果之间的因果链,虽然这种因果关系可能是部分的,但确实是客观存在的。如果打一个不太恰当的比喻,把PPPR模型视为一棵大树,那么规划就是这棵树的主干,不同的规划目标是不同的分枝,计划/政策是每个分枝上的树杈,项目/措施则是每个树杈上的花朵,每个花朵最终结出的果实就是规划最终的实施结果,而平时的浇水施肥、除草除虫等则是促进规划目标管理顺利运行的各项保障措施。如此,每年丰收时,哪个分枝硕果累累、哪个分枝一无所获便可一目了然。到规划实施结束时,如果每个分枝都硕果累累,那就实现了“十年树木”的目的,规划的实施也就获得了真正的成功。而把这棵大树的主干、分枝、树杈、花朵、果实各种要素连接在一起的,正是“目标”。如果没有建立起各种要素之间的这种目标联系,那么到收获的时候,人们面对的将是一堆堆凌乱的果实,不仅无法辨知哪些果实是由哪个分枝上结出的果实,甚至连这些果实是不是这棵大树上结出的都无从辨知。这时,如果“拍脑袋”式地得出评估结论,自然会受到各种质疑,难以令人信服。

有关科技规划的目标管理与评估机制研究的文章

科技规划实施效果评估的重点包括目前规划评估中常用的“一致性”标准,即将规划实施的结果与当初制定的规划目标进行比对,如一致则说明目标顺利完成。除了一致性外,评估科技规划的实施效果还应重点关注取得的重大标志性成果、科技创新能力的提升作用、科技创新环境的改善情况,以及科技支撑经济社会发展的情况等。表7.1基于PPPR模型的科技规划评估框架......

2023-08-05

从实践来看,日本的《科技基本计划》、美国的政府绩效管理、欧盟的《欧洲2020战略》在实施过程中都十分重视对目标管理机制的保障,采取了多种针对性的配套措施。最高层领导对发展规划目标管理的身体力行和深度参与,无疑能够把这两个“自上而下”的过程有机地融合在一起。另外,科技规划目标管理机制的有效落实还需要相应的外部......

2023-08-05

1928年,为摆脱落后的农业国面貌,苏联在斯大林的主导下制订并实施了第一个五年计划——“一五计划”。苏联这一成功做法引起了各国政府的重视和纷纷效仿。从“十一五”起,“五年计划”被改为“五年规划”并持续至今。除五年科技规划外,我国先后制定了8个中长期科技规划。......

2023-08-05

建立科技规划的执行体系虽然科技规划的实施涉及方方面面,需要全社会共同参与,但是科技发展规划的组织实施主要涉及的是规划、计划、项目3个层次。在某些科技规划的实际执行过程中可能还会再制定若干专项规划,从而形成“规划、子规划、计划/政策、项目/措施”的执行体系。......

2023-08-05

“目标管理需要投入巨大的努力和采取特殊的手段。因为在企业中,管理人员不会自动将自己指向一个共同的目标。”引入目标管理的潜在好处有多种。基于此,本论著提出拟研究解决的一组问题如下:①当前在我国科技规划的制定与组织实施之中,是否需要引入目标管理机制和理论?④目标管理这种新机制与以往的机制相比,有哪些创新?......

2023-08-05

在科技规划的目标设定环节,需要注重和留意以下几个方面。确保科技规划目标的科学性在科技规划目标设定中引入目标管理机制,首先需要确保目标制定的科学性。注重科技规划目标的分解由于发展规划属于战略层面的政策指导文件,因此其战略目标和理念常常由于过于宏观,难以全部满足SMART原则。在科技发展规划的目标设定上,可以借鉴“问题树-目标树”的理念和做法,通过层层分解建立科技发展规划的目标树模型。......

2023-08-05

为此,其《总统管理议程》建议将绩效评估与预算申请相结合,认为这将带来理性而有效的决策,其途径就是利用政府项目评级工具PART。OMB将联邦项目分为7个类型,每类项目的PART问卷都由25个共性问题和若干个性问题组成,问题总数为25~33个。小布什政府从2002年开始,运用PART工具对联邦预算项目的实施绩效进行评级,到2008财年结束时,总共完成了对1 000余个联邦预算项目的评级。......

2023-08-05

通过查阅国内外相关文献资料,探究包括目标管理在内的关于科技规划组织实施机制方面的已有研究基础。同时,对所研究的案例开展交叉比较,总结分析其异同点,以加深和丰富对科技规划目标管理实施机制的认识,为提炼形成有关规律性的理论模型方法提供基础。......

2023-08-05

相关推荐