费用可分为营业成本和期间费用两大部分。期间费用从营业收入中得到补偿,直接计入当期损益。与管理费用有交叉的、不易分摊的费用,一般列作管理费用。......

2023-11-25

成本与期间费用是应纳税所得额的减项,在税法许可的范围内,选择合适的会计处理方法,合理调整成本与期间费用的数额,可以缩小纳税基数,从而实现减轻税负的目标。

1.存货计价的纳税筹划

税法规定,企业使用或者销售的存货的成本计算方法,可以在先进先出法、加权平均法和个别计价法中选用一种。计价方法一经选用,不得随意变更。存货计价方法直接影响期末存货价值、生产成本和销货成本,进而影响到各期的应纳税所得额及所得税税负。选择恰当的存货计价方法,可以延迟所得税的缴纳时间。

在物价上涨时期,采用加权平均法或个别计价法可以多计出版物中的材料成本,在出版物销售时就可以结转较多的销售成本,从而减少当期利润,推迟纳税时间。如果出版企业处于所得税减免期,则可以选择先进先出法,以减少当期材料成本,扩大当期利润。与此相反,在物价下降时期,采用先进先出法可以多计当期成本,从而减少当期利润。如果出版企业处于所得税减免期,则可以选择加权平均法或个别计价法。

【例8-13】 某出版企业2012年先后购进某种规格的纸张两批,两批购进的数量相同,进价分别为420万元和480万元。2013年和2014年该规格的纸张各使用一半,所生产的图书当年即售出,销售收入均为900万元,应承担的其他生产成本和期间费用均为300万元,所得税税率为25%,不存在纳税调整项。在加权平均法和先进先出法下,材料成本、企业所得税和净利润的计算如表8-5所示。

表8-5 不同存货计价方法纳税影响计算表 单位:万元

从表8-5可知,虽然各项数据的两年合计相等,但不同的存货计价方法对当年企业所得税和净利润的影响不同。2013年,纸张存货如果采用加权平均法计价,则应交所得税为37.5万元;如果采用先进先出法计价,则应交所得税为45万元。也就是说,采用加权平均法计价,在2013年可以少交所得税7.5万元,这7.5万元的税款递延到了2014年。

2.固定资产折旧的纳税筹划

固定资产折旧费用是出版物生产成本或期间费用的一个组成部分,它是应纳税所得额的减项。出版企业在税法允许的范围内对折旧的计提进行纳税筹划,可以推迟所得税的缴纳时间。

税法规定,固定资产按照直线法计提折旧,由于技术进步等原因,确需加速折旧的,可以缩短折旧年限或者采取加速折旧的方法。税法允许采用的加速折旧方法包括双倍余额递减法或者年数总和法。计提折旧的方法不同,每期计提的折旧费用也不相同。折旧费用计入出版物生产成本或期间费用,在税前扣除,因此每期计提的折旧费用不同,每期应纳税所得额和应缴纳的所得税也就不相同。采用直线法计提折旧,计入各期的折旧费用相同,各期的损益相对均衡,各期的税负也相对均衡。缩短折旧年限可以加速固定资产投资的回收,可以提前确认折旧费用,推迟确定利润,从而延迟纳税。在税率稳定的情况下,所得税的递延缴纳,相当于从财政部门取得了一笔无息贷款。采用加速折旧法,在固定资产投入使用的前期计提折旧多,后期计提折旧少,因而前期利润较少,纳税也较少,后期利润较多,纳税也较多,加速折旧法起到了延期纳税的作用。

【例8-14】 某出版企业购进一台设备,不含税价格100万元,预计使用5年,残值率为5%。每年末未扣除折旧费的税前利润为600万元,不考虑其他因素。企业所得税税率为25%。根据上述条件,分别采用直线法、缩短折旧年限法、双倍余额递减法和年数总和法计算各年的折旧费用和应缴纳的所得税。计算结果分别见表8-6、表8-7、表8-8和表8-9。

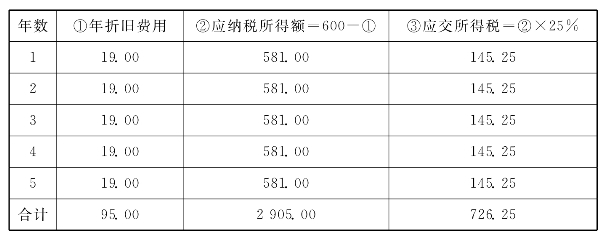

表8-6 直线法下年折旧费用和年应交所得税计算表 单位:万元

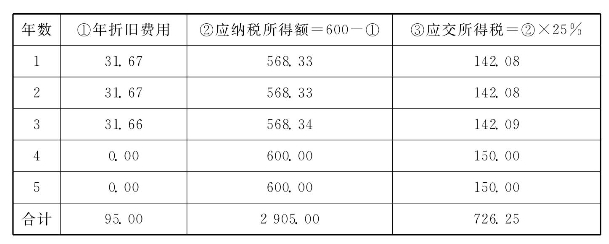

表8-7 缩短折旧年限法下年折旧费用和年应交所得税计算表 单位:万元

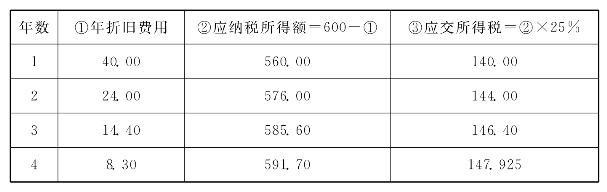

表8-8 双倍余额递减法下年折旧费用和年应交所得税计算表 单位:万元

续表

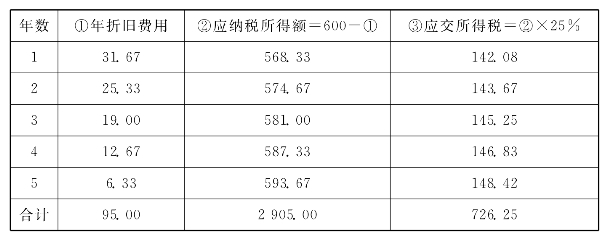

表8-9 年数总和法下年折旧费用和年应交所得税计算表 单位:万元

从表8-6、表8-7、表8-8和表8-9可以看出,采用直线法计提折旧时,每年计提的折旧费用相同,每年应交所得税也相同,显然直线法没有延迟纳税的功能。采用缩短折旧年限法、双倍余额递减法和年数总和法计提折旧时,每年计提的折旧费用递减,而每年应交所得税则递增,即在设备使用的前期少交所得税,后期多交所得税,因此都具有延迟纳税的作用。不论采用哪种计提折旧的方法,在设备的整个使用期间计提的折旧总额都是相同的,应交所得税总额也是相同的。所以加速折旧法可以延期纳税,但不会少交所得税。

3.研究开发费用的纳税筹划

税法规定,企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,按照研究开发费用的50%加计扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本的150%摊销。出版企业应充分利用这一加计扣除规定,减少应缴纳的所得税。

4.业务招待费的纳税筹划

业务招待费是出版企业一项占比较大的费用支出。它是应纳税所得额的扣减项目,但并不能全额扣抵,税法对业务招待费的抵扣数额作了严格限定。税法规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。超过法定扣除标准的业务招待费,不能在税前抵扣,从而增加了出版企业的所得税负担。业务招待费的纳税筹划,就是通过尽量减少不能在税前抵扣的数额,减轻出版企业的税负。

可在税前抵扣的业务招待费,取决于出版企业当年销售(营业)收入和当年实际发生的业务招待费的数额。销售(营业)收入包括出版物销售收入、其他业务收入和视同销售收入。因此出版企业应以此为基数计算确定可在所得税前扣除的业务招待费的数额。实际发生的业务招待费,可以进行合理的分流。税法规定,企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出,除国务院财政、税务主管部门另有规定外,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。显然,广告费和业务宣传费具有更大的限额空间。企业可以考虑将原有在业务招待费中的开支,分流到业务宣传费中来,从而达到节税的目的。与建造固定资产有关的业务招待费,应计入“在建工程”科目。与出版物销售有关的业务招待费,可计入“销售费用”科目。应合理区分业务招待费与会务费、差旅费等,不要将这些费用计入业务招待费。与经营活动有关的合理的会务费、差旅费,只要能提供证明其真实性的合法凭证,即可以税前全额扣除,没有比例限制。职工出差途中发生的餐费支出,属于正常的差旅费用;会议期间安排的工作餐费支出,属于会议费用的一部分,可以计入差旅费或会务费,而不计入业务招待费。

有关出版企业财务管理专题研究的文章

费用可分为营业成本和期间费用两大部分。期间费用从营业收入中得到补偿,直接计入当期损益。与管理费用有交叉的、不易分摊的费用,一般列作管理费用。......

2023-11-25

在某些情况下将工资、薪金所得与劳务报酬所得分开,而在有些情况下将工资、薪金所得与劳务报酬合并就会节约纳税,因而对其进行纳税筹划就具有一定的可能性。从A公司取得的工资、薪金没有超过扣除限额,不用纳税。显然,在这种情况下,采用工资、薪金计算应缴个人所得税是明智的。......

2023-07-03

方案一,张某单纯将其转让,甲公司向他支付专利费100万元;方案二,张某将该专利折合成股份作为对甲公司投资,甲公司让其拥有相同价款的股权。张某当年应纳个人所得税=10×20%×50%=1(万元),税后所得:10-1=9(万元)。通过专利投资,张某当年仅需负担1万元的税款。如果每年都可获取股息收入10万元,只要经营10年,张某就可以收回全部转让收入,且还可得到100万元的股份。......

2023-07-03

经与有关部门协商,征用土地100亩,使用年限50年,将其中5亩地用于建设肉制品加工厂,其余95亩用于养猪场建设,已知该企业坐落地耕地占用税每平方米平均税额30元。因此,在兴办工业或服务业项目时,在规划工业或服务业用地时,要兼顾滩涂大农业的特点,形成前农后工或农加工、服务等产业链条,充分利用耕地占用税的优惠条件。只要悉心研究税法条文,就能发现其中的纳税筹划空间。......

2023-07-03

财产租赁所得是指个人出租建筑物、土地使用权、机器设备、车船以及其他财产取得的所得。在确定财产租赁所得的应纳税所得额时,纳税人在出租财产过程中缴纳的税金和教育费附加等,可持完税(缴款)凭证,从其财产租赁收入中扣除。出租房屋财产取得财产租赁所得的,准予扣除的项目除了规定费用和有关税费外,还包括能够提供有效、准确凭证,证明由纳税人负担的该出租财产实际开支的修缮费用。......

2023-07-03

间接投资又称证券投资,是指出版企业以其货币资金购买债券和股票等金融资产,以期通过金融资产的持有与转让获取投资收益和转让增值的投资行为。进行间接投资时,出版企业关注的重点是投资收益的大小和投资风险的高低,其纳税筹划一般仅涉及利息、股息的所得税和股权转让增值的纳税问题。与直接投资相比,间接投资需考虑的税收因素较少,但也有纳税筹划的空间。这种收益应全额并入出版企业的应纳税所得额,依法缴纳企业所得税。......

2023-08-04

出版企业的纳税筹划主要包括节税、避税、税负转嫁和涉税零风险等内容。其二,逃税行为是法律上明确禁止的行为,因为一旦被有关当局查明属实,纳税人就要承担相应的法律责任。纳税筹划是在税法许可的范围内进行的,出版企业进行纳税筹划不能违反任何相关的税收法律法规和政策,否则就会受到税务机关相应的处罚,并要承担一定的法律责任。......

2023-08-04

根据《消费税暂行条例》第三条的规定,纳税人兼营不同税率的应税消费品,应当分别核算不同税率应税消费品的销售额、销售数量。税法的上述规定要求纳税人必须注意分别核算不同税率的应税消费品的生产情况,这一纳税筹划方法看似简单,但如果纳税人不了解税法的这一规定,而没有分别核算的话,在缴纳消费税的时候就会吃亏。......

2023-07-03

相关推荐