任何旋律,都包含以上所提到的音高、音强、音色、与时间相关的要素、紧张度、时间变化率、新异性等要素,而这些要素也总有一种是主显要素。在这样的情况下,音强就是这段音乐的主显要素,其他都属于次显要素。这段音乐引发人们的联觉对应,主要是音强的要素。主调音乐多声部主要是由主旋律与和声声部构成的。复调音乐一般主显要素不稳定在一个声部上。音乐音响中,除了主显要素外,其余我们统称其为次显要素。......

2023-08-04

感觉统合是在瞬间发生的,虽然整个过程从时间上说是极其短暂的,但感觉统合终究是个神经心理发展过程。其过程大致如下:

1.信息的接收。

信息接收指的是,个体通过眼睛看、耳朵听、鼻子闻、嘴巴尝、分别接收视、听、嗅、味、触信息,以及体肤感觉细胞接收的痛、压、痒信息,关节的压力和肌肉中的本体感受细胞接收的重力信息、前庭器对平衡感受接收的平衡感、身体在空间中的位置信息等各种信息,并将以上这些信息输入大脑的过程。

个体接收初始信息(未接收过的信息)后,输入大脑,即在大脑皮层形成一个神经突触;个体接收非初始信息(以往曾经接收过的信息)后,激发原有接收同类信息而形成的神经突触。例如:个体从未见过橘子,第一次见到橘子时,视觉神经接收到了“红色的、圆的”这样的信息,大脑皮层就形成了一个神经突触;个体曾经见过橘子,当再次见到橘子时,就激发了原有的神经突触,也就是调动了原有“红色的、圆的”这样一个信息记忆。

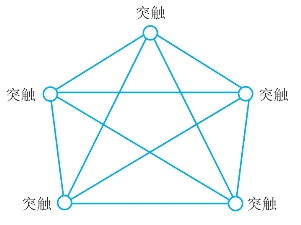

个体认识一个事物,往往不是靠单一感觉器官接收的信息。例如,个体认识橘子的过程:妈妈拿出一个橘子让宝宝看,他的视觉器官往大脑输送了“红色的、圆的”这样一个信息,大脑皮层产生了第一个神经突触;妈妈把橘子放到宝宝手上让他摸、捏,宝宝的触觉器官就往大脑输送“摸起来粗糙的、捏起来软的”这样一个信息,大脑皮层就产生了第二个神经突触;妈妈把橘子放到宝宝的鼻子边上让他闻,宝宝的嗅觉器官就往大脑输送“香香的”这样一个信息,大脑皮层就产生了第三个神经突触;妈妈掰一瓣橘子放到宝宝的嘴里让他尝,宝宝的味觉器官就往大脑输送了“酸酸甜甜”的信息,大脑皮层就产生了第四个神经突触;妈妈告诉宝宝:“这是橘子”,宝宝的听觉器官就往大脑输送了“橘子”这样一个声音信息,大脑就产生了第五个神经突触。这五个神经突触相互连接,就结成了一张神经网络。如图1—2—1所示。

图1—2—1 脑神经网络

个体接收信息越多,大脑皮层的神经突触就越多。信息与信息之间相联系了,神经突触与神经突触之间就有了神经连接,许许多多的神经连接形成了大脑皮层的神经网络。大脑皮层的神经网络,是形成感觉统合的基本条件,也是个体对客体完整认知的先决条件,也就是说,它是多种信息被整合成客体“完型”的基本条件。

2.信息的选择。

当个体面对一个事物,接收的信息往往不可能是单一的。比如面对一片草地,草地上有花,感觉目标是花的时候,就要对视觉信息进行筛选。主要目标的强化和次要目标的弱化就是筛选的过程。感觉器官是不能对信息进行强化或者弱化的,这必须通过大脑中枢神经进行。从这个角度来看,眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵、皮肤、身体作为信息的感受器官是不能进行信息选择的,只能通过大脑神经中枢的调控来实现。

3.信息的整合。

信息经过接收、调控之后,或者形成一个新的大脑皮层神经突触,或者“唤醒”原有的神经突触(即唤醒记忆),通过大脑皮层的神经网络,与其他相关神经突触产生关联,经神经中枢的分类、解释、整合、判断,向分支神经发出反应的指令。

4.反应。

神经中枢对信息进行分类、解释、整合、判断之后,向分支神经发出指令,由分支神经指挥相应的器官或者肢体做出防御、纠偏、表达、中的等不同性质的反应。例如:我们常常遇到这样的情况,如果有人用手在距离眼睛很近的地方扇一下,我们都会不由自主地眨一下眼睛,这就是防御性的反应;我们站着,突然有人从背后猛推我们一把,我们就会迅速往前跨两步,以调整身体的平衡从而不至于摔倒,这就是纠偏性的反应;如果我们比较长时间处在黑暗的环境里,突然有一道强烈的光闪一下,这时候,往往会情不自禁地发出“呀”“咦”等声音,这就是表达性的反应;如果你正在和别人一起谈话,冷不丁一个路过的朋友向你抛过来一个苹果,你往往会下意识地伸手接住,这就是接住苹果的“中的”反应。

这些反应都属于“顺应性反应”,反应的结果往往是“解决”问题。以上种种反应是不经过思考的,而且也没有思考的时间,这些属于潜意识范畴。

决定个体行为反应的绝大多数是潜意识,这是一种本能。潜意识往往渗透着人生观、价值观、世界观,而感觉统合过程中的反应有时候与此“三观”没有直接关联的神经心理反应,有时候却有关联,这个问题不是绝对的。例如,当不同的人看到另一个人从高处跌落的时候,有的人会迅速避开,这是防御性的反应;有的人会跳过去接住,这是“中的”性的反应。对于第二种瞬间的顺应性反应,我们不能做道德伦理的评判,为了弘扬美德,可以赞美第二种反应,但对于第一种反应也无可指责。况且,有时候力不从心地做出第二种反应其结果可能更糟。特别申明:对于有时间做出判断、选择情况下表现出的冷漠反应不在此列。

有关婴幼儿音乐感统训练的文章

任何旋律,都包含以上所提到的音高、音强、音色、与时间相关的要素、紧张度、时间变化率、新异性等要素,而这些要素也总有一种是主显要素。在这样的情况下,音强就是这段音乐的主显要素,其他都属于次显要素。这段音乐引发人们的联觉对应,主要是音强的要素。主调音乐多声部主要是由主旋律与和声声部构成的。复调音乐一般主显要素不稳定在一个声部上。音乐音响中,除了主显要素外,其余我们统称其为次显要素。......

2023-08-04

联觉以前尚无发现有文献将之归入感觉统合范畴。在教学实践中,常常有些人会将联觉和联想混为一谈。因此,需要特别澄清联觉和联想的区别。感觉统合基础能力更趋于神经生理范畴,感觉统合关联脑力更趋于心理范畴。儿童感觉统合失调,在许多方面表现出了感觉统合关联脑力的发展不足。因此,本书从音乐感统体系出发,除了介绍对应于感觉统合基础能力的游戏外,还将介绍对应感觉统合关联脑力的游戏。......

2023-08-04

在音乐感统游戏中,儿童始终处在音乐氛围中,进行有针对性强、信息强度大的感觉信息输入意义的律动、运动、挑战游戏、舞蹈和角色扮演。(二)音乐感统的原则1.音乐音响形态与感觉信息形态相对应原则。这一原则也是音乐感统的基本原理之一。音乐感统,绝不是音乐和感统游戏的简单相加。音乐感统游戏中,有一类游戏属于运用音乐进行信息给出的时间控制,这时,训练师如果动作不合拍,就会使每个给出信息的时间间隔不均衡。......

2023-08-04

在我国,感觉统合先传入台湾,很快在台湾普及开来。台湾的特殊教育和学前教育研究者对感觉统合理论了解都比较深入,特别涌现出了陈文德、曾美慧、高丽芷等一批感觉统合研究和应用方面的专家。但是,在我国大陆,对感觉统合理论的系统认知和实际应用与发达国家及中国台湾地区相比还相差很远,在学前教育界,尤其如此。感觉统合理论及训练方法在20世纪末在我国大陆开始逐步推广,至今,主要在早教机构和特殊儿童训练机构普及。......

2023-08-04

由于音乐感统游戏方式涉及舞蹈、打击乐、角色表演等,因此音乐感统还需要根据游戏需要,配置相应的打击乐器、服装、道具。由于音乐感统的基本原理中包含声像与动作对应的原理,只有立体声音响才能体现声像,才符合音乐感统的需求。所以,音乐感统训练室应当与外界相对隔音,尽量避免训练室之外的声音干扰配套音乐。在音乐感统游戏未使用到普通感统大器械的情况下,场所的面积要求就不需要很大。......

2023-08-04

个体感觉统合功能是伴随生理的发育在环境中形成的,分以下4个主要阶段。婴儿3岁之前是感觉统合最基本能力的形成期,因此,许多专家不主张对这个年龄段的儿童下“感统失调”的结论,最多只能描述为发展迟缓。这段时期,是他们感觉统合基础能力和高级能力发展的敏感期、关键期,同时也是对感统失调儿童进行干预的敏感期、关键期。......

2023-08-04

想象属于感觉统合关联脑力。想象力与注意力、记忆力密切相关。想象力强的孩子,理解力、迁移能力就强。本书介绍的游戏应用了笔者创作的《龟兔赛跑》音乐。而由于音乐没有语意性和造型性,但又能表现情绪和通过联觉原理表现人们对视觉对象的感受,因此,“听乐说话”为孩子提供了比“看图说话”活动更广阔的想象空间。......

2023-08-04

万象组合是由许多器械和部件组成的。其作用主要是作为连接体。有大、小两种规格,用于钻、跳等,训练本体觉和前庭觉。用于指示走、爬的手、脚着地位置,训练本体觉等。万象组合组件多,兼顾儿童感官、肢体、前庭平衡、精细动作、创作游戏互动等各种能力开发需要。多种组件分开使用可分别促进孩子感统某项方面的发展,混合使用时,则能增进较多变化的身体协调统合、运动企划。......

2023-08-04

相关推荐