具体到“鸡兔同笼”问题,主要渗透列表法、假设法。方程思想不再是“鸡兔同笼”问题需承载的教学功能。这是将“鸡兔同笼”提前到四年级进行教学的主要原因。试想,六年级再研究“鸡兔同笼”问题,学生大多数直接会想到列方程解答。......

2023-08-03

《全日制义务教育数学课程标准》中明确指出,义务教育阶段的数学课程要面向全体学生,适应学生个性发展的需要,使得人人都能获得良好的数学教育,不同的人在数学上得到不同的发展[28]。因此,在数学作业的设计上,不能搞“一刀切”,应从学生的实际情况出发,针对学生的个体差异设计不同的作业,具体而言,可以采用以下三大策略来进行设计。

(一)区分难易程度

在设计数学作业时,可以根据认知训练水平的高低来区分作业的难易程度[29]。一般来说,会将作业难易程度分为A、B、C三个层次,它分别对应简单运用、综合运用和创造性应用这三个不同层次的认知能力。当然,这样设计作业,势必会增加教师的工作量。因此,这就需要教师注意收集教科书以外的题型,并能持之以恒。

(二)设定区域作业

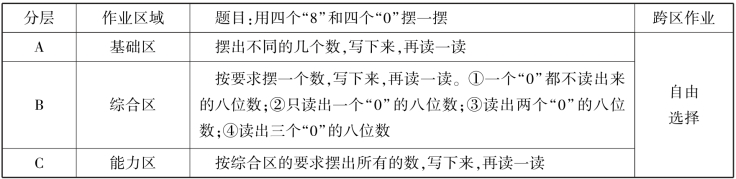

为满足不同学生的学习需要,鼓励让每个同学都能从数学中得到成功的体验,还可根据学生所学内容的多少来设定区域作业。这样的设定不仅能让学生根据各自的学习水平和学习时间来进行选择,还能让学生在选择作业的同时明白自己所选择作业的学习目标。以某单元的“摆一摆”设计为例,将作业先分为基础区、综合区和能力区,然后让学生来进行自由选择(表4-2)。

表4-2 区域作业的设定

(三)作业弹性要求

当然,即使作业是按照分层的思想来设计的,但如果教师的要求统一的话,那么也始终难以实现让优等生满足更高的求知欲望,让中等生增强自信心以及让潜能生缓解学习压力等目标。因此,不管是按照什么标准来设计的分层作业,最后都需要依靠弹性的作业要求来得以实现。基于此,可以在班级里规定,层次A或区域A的作业要求每位同学必做;而层次B或区域B的提高题,则可有10%左右的学生不作要求;层次C或区域C的题目为选做题,供有兴趣的、学有余力的同学讨论。

具体到“鸡兔同笼”问题,主要渗透列表法、假设法。方程思想不再是“鸡兔同笼”问题需承载的教学功能。这是将“鸡兔同笼”提前到四年级进行教学的主要原因。试想,六年级再研究“鸡兔同笼”问题,学生大多数直接会想到列方程解答。......

2023-08-03

《中小学综合实践活动课程指导纲要》将综合实践活动方式划分为考察探究、社会服务、设计制作、职业体验等四个类型,指出“要充分发挥信息技术对于各类活动的支持作用,有效促进问题解决、交流协作、成果展示与分享等”。......

2023-08-03

(一)教学内容人教版教材四年级上册“烙饼策略”。通过推理、化归、抽象,学生理解“烙饼策略”是一类问题的模型,只要形成优化思想、掌握优化方法,就可以以不变应万变。创设“煮鸡蛋”的生活化情境,激发学生的学习兴趣,调动学生已有的生活经验,使其处于积极思维的最佳状态,初步形成寻找解决问题最优方案的意识,进而引出“烙饼策略”问题。引导学生运用化归思想解决“饼数”不同的烙饼问题,进一步体会优化思想。......

2023-08-03

美国哈佛大学心理学教授霍华德·加德纳在1983年《智能的结构》一书中提出了多元智能理论。该理论对小学数学综合实践活动课程的多元设计与实施具有重要指导作用,一方面有助于课程的培养目标的确立,指引教师在综合实践活动课程教学中有意识发展学生的多元智能,促进学生全面发展;另一方面有利于课程的教学内容、教学模式和教学评价设计,实现课程结构体系和教学方式方法的多元化,具体体现在以下九个方面。......

2023-08-03

针对小学数学综合实践活动课程体系,设计“双结合”教学模式,确保课程实施和目标实现。具体来说,根据小学数学综合实践活动课程结构体系的五类课程内容,“双结合”教学模式又内隐五种不同的教学策略。最后,“双结合”科技创新教学模式,是实施数学综合实践活动课程中科技创新教学内容时所采用的,以科技主题为桥梁的教学模式,其教学流程具体包括:自主探究—合作交流—归纳概括—应用创新。......

2023-08-03

课外活动课程化成为综合实践活动课程的前身。由此,活动课程迈向规范化、综合化阶段,综合实践活动课程成为与各学科课程其他内容领域有着本质区别的全新课程形态,体现了我国基础教育课程体系的结构性突破。特别地,针对小学阶段,指导纲要从价值体认、责任担当、问题解决、创意物化等方面的意识和能力培养角度界定出综合实践活动课程的具体目标。......

2023-08-03

当学习了“长方体和正方体”这节后,可设计这样的作业:①收集生活中常见的设计精美的长方体或正方体的包装盒,开一次展览会,从中鉴赏几何形体及图案美;②找些长方体或正方体的食品盒,测量计算出它们贴一圈商标纸的面积。(二)自主型作业增强自我学习体验自主型作业的设计旨在增强学生的自我学习体验。......

2023-08-03

总之,作为教师工作室,首先要定位高远,追求卓越,这才对得起“名师”这样的称号。另外,这样的定位也才能驱动工作室不断探索,励志高飞。同时各工作室之间,各名师之间,各区域之间,各区域的工作室之间等都要做到协同、交流、合作。教师工作室的主持人不是一个发展完结的“名师”,而是应该处于发展中的“名师”。......

2023-08-03

相关推荐